因为确实做不到 (资深食品工程师表示无从下手~)

其他像甜、苦、辣这些味觉虽然也难调,但经验丰富的研发人至少能做到 70-80 分。

难点主要在「香」上面。

一、调香为什么难?

像甜、苦这些味觉的成分相对比较简单。

比如甜,通常由蔗糖、葡萄糖、果糖、麦芽糖等简单糖来提供,它们的含量可以直接测出来。

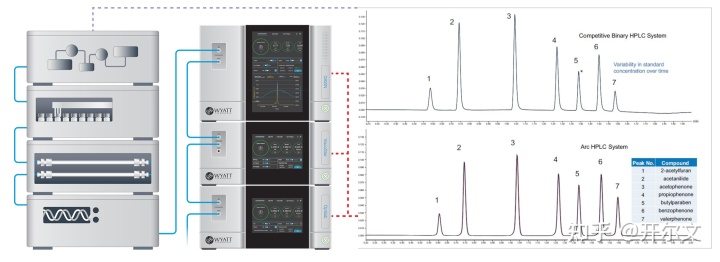

如果是液体样品,可以跑个液相色谱(HPLC),糖组分就出来了。

样品中含蔗糖 4.5g、果糖 3.2g——按数量就可以调出对应的甜味。

但是香味不能这么来,因为有香味的物质实在...太...多...了。

有多少呢?

总共 10000 多种。

那有人问了:应该不是所有的香味都那么重要吧,我能不能抓住主要、关键的物质,把风味复原个 70-80% 呢?

确实有人研究过这个问题。

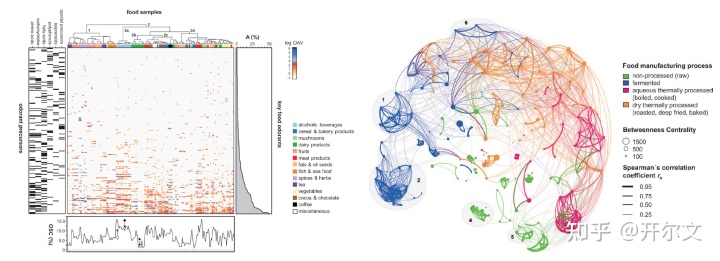

2014 年,几位科研界的大拿用非常严格的纳入 / 排除标准筛选了 1980-2013 年所以关于食品香气的文献。

注:这些文献覆盖了 227 类我们常用的食物,包括酒类、肉制品、乳制品、谷物制品、茶等等。

他们在这里面找到了 226 种关键的代表性物质,用这些物质就足够描述食物的不同风味了。

大家似乎看到了希望:那具体到某种酒里面,是不是只有几十种呢?

「这种程度,我踮踮脚、努努力,好像还是能达到的」。

嗯,这个想法属于食品人经典的「三大错觉」之一:

我能攻克风味难题.....

首先个体的差异很大:

· 同种风味,不同人描述不一样:黄瓜味、生青味、青草味、春天的味道、植物的味道、emm..不知道怎么描述的味道,这可能是对同一个样品的描述;

· 同种物质,不同浓度下味道不同:最简单的,咸到极致就是苦,香到极致就是臭,物质在不同浓度下会呈现不同的味道,而每个人突变的那个点也不一样;

· 不同的人,对风味的敏感度不一样:比如,浓度是 20ug/L 的物质,A 能闻到、B 可能闻不到。

其次,味道和风味物质并不是一一对应的,比如我们想象 A 是香蕉味、B 是葡萄味。

而实际上:A+B+C 是香蕉味,B+D+E 是葡萄味。

这样下来

几十种的风味物质的组合,可以形成一种复杂的平衡,有一两种关键的物质变了,平衡就破坏了。

就像「抽积木」游戏一样。

这种加和导致的变化、和风味之间的微妙平衡,我们还没掌握透。

所以,要通过搭配的方法,把一种酒、或者任意一种食物的香味复原出来,实在太难了。

二、加工食品怎么保持一致?

那么,像酒类这种风味复杂的酿造食品,怎么保持味道的一致呢?

首先是各种原料、各个加工过程的标准化。

比如啤酒,

麦芽、酒花等的各项指标要落入指定范围里;发酵时,酵母的类型、发酵温度固定等等。

这样出来的酒、或者其他食品,它们的品质会落入大致的范围内。

第二步就是靠资深的品酒师去把关了。

他们可以察觉到不同批次之间最细微的差别,从而对酿酒过程做一定的微调,或者把成品酒做一定的搭配混合。

来保证每批次出厂的酒,味道都比较稳定。

总的来说,风味研究目前还是食品行业的一个未完全破解的难题,我们还没有能力用最简单的元素(化学物质)去「制造」食品的风味。

但这未必是一件坏事:

不经意间,我们触动了一个未知的元素,可能会给我们带来预期以外的惊喜。

我认为,这恰恰是是烹饪、酿造等特别好玩的地方。

狗仔卡

狗仔卡 发表于 2022-5-22 09:14 AM

发表于 2022-5-22 09:14 AM

提升卡

提升卡 置顶卡

置顶卡 沉默卡

沉默卡 喧嚣卡

喧嚣卡 变色卡

变色卡