“伟大的人物,

哪怕终其一生,

通常也只能通过虚构的人格,

为民众所知。”

——新闻评论家·李普曼

「逝于1974年12月14日」

出自作品:《舆论》

……

青年许知远和青年吴晓波,都曾受到一本书的影响。这本书叫《李普曼传》。

它讲述了美国最伟大新闻评论家的一生。60年时间里,李普曼用专栏文章影响着美国的政治、民众。很多美国人早起第一件事,就是读他的文章。

李普曼曾被罗斯福总统誉为“全美30岁以下最著名的男士”。一生著作对美国社会以及整个时代,产生巨大作用,最终名垂千古。北大的许知远,和复旦的吴晓波,看完他的故事,都感觉人生被照亮了。

一个具体的渴望同时从这俩人心头升起:

他们都想成为中国的李普曼。

多年后,他们的愿望都落空了。

许知远生于苏北,但他命好。1983年,邓公决定裁军100万。他父亲带着一家人到了北京。7岁的小许从此享受到了苏北孩子难以享受的社会资源。加之许父热爱阅读,老早就替他打好了文化基础。这个生于中产之家的少年,很顺利地考上了北大。可惜他读的不是中文系,而是微电子专业。

「大学时代的许知远」

许知远十五六岁时,喜欢李敖。他对李敖那种反叛传统、张扬肆意的人生很是崇拜。所以进入大学,秩序都不放在眼里。他永远留着一头文艺长发,逃课、读闲书、看美女,穿着拖鞋在教学楼间瞎逛。

他每天沉浸在阅读中,拿批判的眼光看世界。至于学习,都是临阵磨枪。每到考试前突击复习一个月,拿个60分,蒙混过关。他转系失败,厌学情绪陡增,把所以精力放在了写作上。他办了校园刊物《微光》,实践着自己在智识、洞察上的雄心。他写文章抱怨如今的大学生活乏善可陈,觉得北大失落了那些优秀的启蒙传统,没有了他期待中的特立独行,只剩下世俗、麻木。

许知远上大学是1996年。彼时,80年代的理想主义早已退潮。读书成为稻粱谋和社会阶层升迁的渠道,这令许知远感到痛心。他想要的北大,不光是一个弥漫着理想风气的北大,而且应该是延续了五四传统的北大。

立志成为一名思想者的许知远,选择休学一年。那一年他读《新共和》《时代》和《大西洋月刊》,读各种思考者著作。与此同时,各种雄心壮志在他心中沸腾不止,去哈佛商学院读书,做跨国公司的高管…但这些幻想都不如实现文字上的抱负来得切实。于是乎,他的艺术家、文化人、思考者人格一天天茁壮起来。他开始在各大文化刊物上撰稿,吸引了人生中最早一批读者。

据说曾有女读者千里迢迢坐火车到北京,只为了见他一面。

「忧伤的、年轻的许知远」

这期间,有两本书对许知远产生了决定性影响。一本是前面说的《李普曼传》,让他建立了伟大坐标。一本是曼彻斯特的《光荣与梦想》,这本书在让他感到妙趣横生的同时,开拓了他的写作视野和方向。

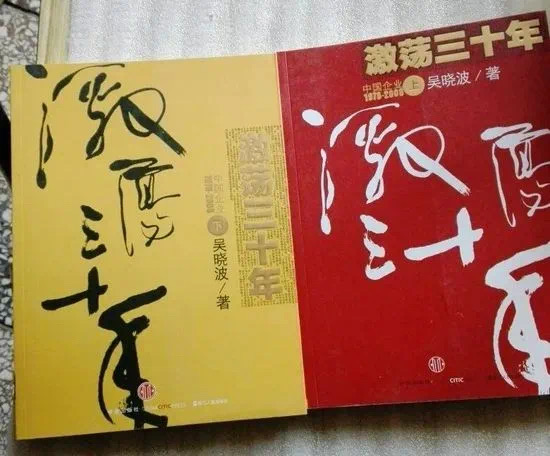

有意思的是,被《李普曼传》照亮的吴晓波,日后也从《光荣与梦想》的写作框架里汲取丰厚营养,写出了他这一生目前为止可能最最有名的一本书。

它的名字,叫《激荡三十年》。

离开大学后,许知远写出了《那些忧伤的年轻人》。借用菲茨杰拉德短篇小说集的书名,许用他的青年笔触,混合着稚嫩思考和青春余温,俘获了一大批读者。那一年,他24岁,他在自序里提及同样24岁出诗集的博尔赫斯,以及其他一系列伟大作家的名字,以此宣告自己写作的起点。

起点看起来不错,它为20出头的许知远带来了名声。但跟他心目中建立的伟大目标,还有差距。他想成为一个能定义整个时代的作家,一个能影响社会话语和潮流方向的文化人。最好能像李普曼一样,创办一本中国版《新共和》。

或者像25岁就创办《时代》的亨利·卢斯一样,给整个世界乃至全体人类留下一个文明标本。于是那一年,他创办了文艺杂志《大视野》。

很不幸,刊物出了三期,就挂了。

「《那些忧伤的年轻人》」

不过这点挫折并没有击退许知远。千禧年后,中国经济进入快车道。带着社会观察家的责任,许知远去了《经济观察报》做主笔。他在那里待了4年,写下无数热情洋溢的文字。他的文章,总是全球视野,动辄引用包括并不仅限于熊彼特、马修·阿诺德、约翰·科特、马克思·韦伯等西方思想者的名字,夹杂着舶来的英式语句和各种社会学知识名词。那些人文气息浓厚、充满了智见锋锐的字句,奠定了他在圈子里的地位,也塑造了他的思考者形象。

不过后来许知远自剖道:

“一知半解的英文、杂乱的知识、模仿英文杂志的写作风格,这些因素令我充当了信息断层中的填补者……我对所引用的人物都无确切了解,对他们的思想充满了误读,但没人深究。而它正好是个热气腾腾的中国的写照…”

在“经观”的日子,也许是小许一生中最快乐的时光。那时,他和周围人没谁谈论房价、商业模式、财富自由,大家谈的是艺术、人文、哲学。

他和朋友闲聊常提到的一个词,是德语里的zeitgeist,即:时代精神。

那时他心头的壮志滚涌不休。他渴望成为焦点,最次成为张朝阳那样的互联网先驱,用巨大财富来缔造一个言论帝国,写出《纽约客》评论主笔埃德蒙·威尔逊那样的文章,用澎湃的表达欲来启蒙民众的心智。

日后《东方企业家》的高级记者、单向街创始人之一,他在经观的同事覃里雯,第一次见到他时,觉得他身上有一种“难以置信的雄心和自信”。

「许老师多年不减的发量令人羡慕」

那些伟大的愿望和滚烫的欲望流淌在他的身体里。巨大的舆论影响力,纵横世界的观察,引领潮流的巨笔,能被世人看到的张扬、刺激的生活,这些听来疯狂的伟大标签,他都希望得到。而且,不只是虚名,他渴望自身拥有与之匹配的创造力,通过火山喷溅一样的才华,把它们握在手中。

正是因为有这样的雄心,许知远自青年时就形成了一个个庞大的视角。这也就不难理解,为什么日后在《十三邀》里,他总是提到那些大词,那些高度抽象的能用以概括一个个巨大对象的听起来佶屈聱牙的形而上词。

而在他思考和渴望时,远在杭州的吴晓波,也正在朝自己的目标迈进。

小许写出《忧伤》那年,小吴同样写出了改变人生的著作,《大败局》。

03.

吴晓波他爸,就没有许知远他爸那么好运气了。

吴父是“文革”前的大学生,毕业后参军,在山西一个小山村里干了十几年。作为“文革”后第一批研究生,39岁才回杭州。吴父为了回城,最终放弃读博。所以对三个子女的教育颇为严苛,希望他们能在这条路上有所成就。

自小聪慧过人的吴晓波,没有辜负父亲的期望,一直名列前茅。但为了反叛父亲对自己的压制,他毅然决然离开杭州,去上海读复旦。

大学时期,吴晓波把大部分精力都花在了阅读上。他和同班同学秦朔经常泡在图书馆一泡一整天,对各类哲学、科学、历史、文学书目大口吞咽。

在一个月凉如水的秋夜,他读到了《李普曼传》,心田瞬时被种下了一颗梦想的种子。用文字激扬人生、参与社会甚至引领潮流,吴晓波觉得:

“这样的人生我很难拒绝。”

于是乎,他也像后来的许知远一样,办起了一份校园杂志,《复旦人》。

除了读书、写作,吴晓波更注意体察现实世界。临近毕业,他曾和同学组成一个考察队,在中国南部几个省份转悠了几个月。在这次考察中,吴晓波看到了中国农村的贫苦。在湖南一户人家考察时,那家有三个女儿,只能穿两条裤子。这些细节,对吴多少有刺激。他渴望这个国家得到改变。

「调研路上的吴晓波」

不过毕业后,他首先要解决的是自己的问题:一个爱情,一个工作。

1990年,吴晓波原本有一个保研的机会。但他放弃了。他要回杭州,跟自己16岁就爱上的女孩也就是他日后的老婆邵冰冰在一起。这个决定,打碎了吴父期许的博士梦,搞僵了父子关系。但吴执意回杭,成为新华社的一名记者。对于一个心里藏着“李普曼梦”的年轻人来说,这当然是个好平台。

在这里,有无数的机会采访时代浪尖的人物,也可以获得全国性的观察视角。

入职之后,正好赶上社里开拓企业报道,吴晓波报了名。

这一脚就踩到了时代的拐点上。

1992年前后,市场经济兴起,各种改革事件、人物层出不穷。吴晓波主动请缨,不断奔走在中华大地上,积累了诸多企业的一手材料,与企业家们建立了亲密联系。当时,他已经为自己人生做好了规划:

先成为合格的财经记者,再成为新华社最好的财经记者,最后成为全国最好的财经记者。

「记者时代的吴晓波」

那时期,吴晓波四处奔波,做了大量调研、观察。撰写的稿子,也引起过极大反响。虽不像许知远那样一上来就建立社会名声,却也因一篇内参对某饮料品牌带来的决定性影响,该饮料大佬最终决定投资他开瓶盖厂。不过,彼时怀揣着李普曼梦想的吴晓波,婉言谢绝,并没有成为一名商人。

在新华社那些年,吴晓波亲眼见证了太多品牌的崛起和失落。西湖彩电、西泠电器、钱江啤酒、爱多VCD、沈阳飞龙、三株口服液…一个个传奇诞生,一个个大佬退场,构成了一部高潮迭起的商业社会史,一个中国经济转型期的社会切片。这些人和故事,为他的写作积累了足够多的素材。

于是1994年,他写起了专栏。

04.

“整个杭州市都知道我的。”

这是后来吴晓波写了数年专栏引以为傲的成就。证据是,有一次,他的登机牌把他名字里的“晓”写成了“小”,登不了机,结果人家问他是不是《杭州日报》写专栏的吴晓波,确认后,帮他改了,让他上了飞机。

在《杭州日报》和《南风窗》写了4年专栏后,吴晓波觉得还不够。这时,他把大量精力投入到了写书上。从跑记者到写专栏,再进一步写著作,奠定社会影响力。这也是从李普曼人生中得到的启示。只是他不如许那么幸运,一出道,就拿《忧伤》换得万众瞩目。90年代,吴晓波写了《都市背影》、《农民创世纪》、《大智大愚吴先生》等书,每本都倾尽心力,却回应寥寥。

直到2001年,他写出了《大败局》。

当时中国的商业写作既不成气候,手法也很业余,还没有哪个作家写出什么现象级作品。但随着中国入世、92下海派们的故事成熟,中国的企业家阶层早已有了自己的江湖,其中的成败、辛酸、荣光和落寞,尚未被开垦。吴晓波毫无预谋地写到了这片处女地,精准抓住了故事、评述间的巧妙平衡。

书出版后没多久,秦朔就给他打电话说:

“你可能要火了。”

最终,《大败局》卖到了130万册。吴晓波一跃成名。

「《大败局》是吴老师的大胜局」

不过很快,他就陷入了焦虑。《大败局》只是一次无心插柳,写作之初,他并没预料到它会卖这么火。随后他有意识地写了《穿越玉米地》、《非常营销》,销量和影响力都不及《大》。时至2003,吴晓波离开新华社,跟一帮朋友去上海办刊物,继续朝李普曼这一伟大坐标迈进。结果刊物也夭折了。

次年,在福特基金的邀请下,他去哈佛大学做民营企业的课题。在此期间,他发现美国对中国大陆的经济生活一无所知。这促使他产生了一个雄伟的念头,写一部横跨30年的改革开放企业史。当时唯一的阻碍是,如果写,就要查阅大量历史资料,花费好几年,假若卖得不好,一年算下来撑死了赚几万块。好就好在当时他老婆邵冰冰做广告生意,家里无须他有进账。

于是他打电话问秦朔这选题值不值得做,秦朔说,全国有能力写这本书的人不超过五个,但其他人都没这功夫,你要不怕费事,你就写吧。

梳理历史的过程中,吴晓波一度很绝望,找了半天也没找到合适的故事结构。最后是《光荣与梦想》启发他,写出了《激荡三十年》。这本写了整整4年、冲着流传于世而写的商业编年史,一经出版,引起强烈震动。

完稿时,他曾问妻子估计全国会有多少人看,邵冰冰说最多也就5万人。

结果不到一年,卖了80万册。

后来书又被上海电视台拍成了同名电视纪录片,用无数商业传奇和人物命运,勾起了观众的历史喟叹。吴晓波,自然是纪录片的总撰稿。

而它的总策划,名叫罗振宇。

「这书我也有」

《激荡三十年》出版后,吴晓波算是立住了“财经作家第一人”的名号。又写了《跌宕一百年》、《浩荡两千年》、《历代经济变革得失》,影响力虽都不及《激荡》,但不管怎么说,其江湖地位,已不可撼动。

2009年,他获得南方阅读盛典“年度最受读者关注年度十大作家”,并以750万元的版税收入,荣登“中国作家富豪榜”第5位。

而就在3年前,他入股了一家书店。书店开在圆明园边上一家废弃的画廊里。

吴晓波连同其他12个资深媒体人,每人出了5万元,致力于打造一个供自己和广大年轻人静下心来思考的公共阅读空间。

这个书店,叫单向街图书馆。

其灵魂人物名叫:许知远。

「曾经的单向街书店」

05.

在青年时代,在朝李普曼这一伟大坐标迈进的路上,许知远和吴晓波都有着清晰的写作规划。但较之小许,小吴还更擅长一件事:理财。

这大概也成了两人日后不同身份、不同话语立场的决定因素。

对于生在中产之家的独子许知远而言,扎根现实世俗生活,寻求物欲的刺激,从来不是首要之事。在公开的采访、演讲中,鲜见与他财富有关的信息。不知是中产之家天然的富裕还是过于宏大的人生目标造就了这种超脱气质,反正许老师好像不怎么计较钱,不计较物质,一双人字拖就可以行走天下。

据说在他的房间里,除了床和书桌,就是几百公斤的黑格尔、哈维尔、奈保尔、里尔克、德鲁克和遇罗克。房间里堆满了“晚清”、“民国”、“欧洲”。他在香烟、唱片、威士忌、堆积如山的文稿间写作,沉溺于精神世界的探索,简直是一个飘浮在柴米油盐这般日常外的眉头紧皱的人文幽灵。

各种宏大的精神话题带来的愉悦,好像可以当成蛋白质、维生素来补充。

至于钱,尤其是赚钱,仿佛永远不在年少成名的许老师的忧虑中。

「一个目光颓废,一个欢喜从容,谁有钱?」

吴晓波就不一样了,从写书开始,吴老师就懂得了怎么去积累财富。

而且是,巨额财富。

从90年代起,研究透了经济规律的吴晓波,就明白货币超发会转嫁给地产。于是他每写一本书,赚一点钱,就拿来买一套房。在大多数中国人尚未觉醒时,吴老师名下就有了十套房产。最离谱的是,1999年,他还花50万买下了千岛湖一座小岛50年的使用期,并开始在岛上种植杨梅。

后来,这座岛增值到几千万,成了杭州最大的杨梅林。

据吴晓波自己说,之所以一路这么看重理财,是为了保持写作的独立性。

这种独立性主要表现在两方面。第一是你不能整天跟身家数亿的人打交道,结果回到家里,一贫如洗,穷得还得算账过日子,这样巨大的心理落差,显然不适合可持续写作;第二是你既然要独立、公正地写作,难免要触碰一些禁区,写点大佬们不爱听的话,人家拿钱收买你的话,你接还是不接?

所以,后来吴老师特别有底气地说:

“你比如说有人给我一个亿,要我这件事别写,这诱惑不了我。因为我已经超一个亿了。除非你能拿出一百亿,可能会震动到我。”

2009年拿到750万版税时,吴老师就说:

“再穷我也要站在富人堆里。”

对于写作独立性,吴晓波的阐释也来自伟大坐标李普曼,大概意思是说,你可以靠写作来谋求影响,但千万别指望它来谋生,否则你的笔就要受制于人。关于这一层,当然可以理解。而且,吴老师不偷不抢,不搞投机倒把,只是通过经济规律理财,就获得了财富自由,我辈理当学习。

「吴老师的杨梅已经酿成酒」

但后来的故事,就不太一样了。

正是在商业探索和财富创造这件事上的好奇心、进取欲、成就感,促成了许知远和吴晓波这两位李普曼信徒的人生道路的分野:

前者,选择一双人字拖形单影只地闯荡纯思考领域,在巨大命题上纠缠不清,无法自拔,不为世俗生活所动;后者,则相对要入世一些,在影响力和财力上,选择两手抓,两手都要硬,希望把两只船都踏稳。

于是多年后,许知远的单向街空间费尽心思才盈利,而吴晓波的私人频道已经在努力谋求上市,试图缔造更坚固的商业版图。

当然,也同时,赚更多钱。

这里面的差异,差在一个罗振宇。