|

|

|

安徽,有一个重大发现

地球知识局

11小时前

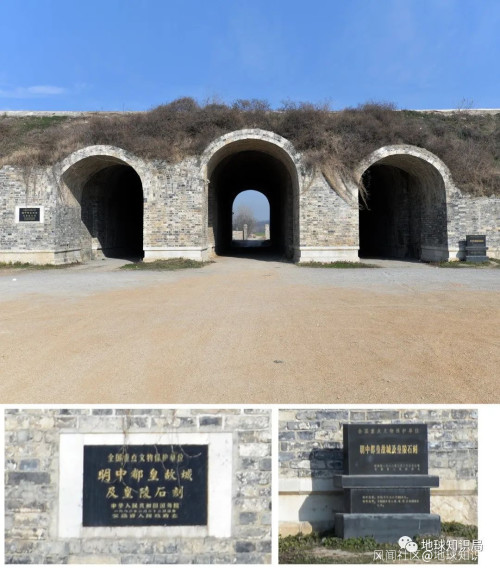

安徽凤阳,一个北纬33度附近的普通县城,却在1368年大明王朝肇基之时,和1978年改革号角吹响之初,闻名全国。在2021年度全国十大考古发现揭晓之时,一座未曾建成的明代都城——明中都遗址考古发掘,让这里再度成为焦点。

从清代一直到现在,地表遗存越来越少

(图:图虫创意)▼

凤阳的明中都究竟因何而起又因何而废?一座经历战火和数百年蹉跎的城垣旧址又有哪些惊世发现呢?今天的文章将带你了解其中的奥秘。

中都丰镐遗

宫阙两京陟

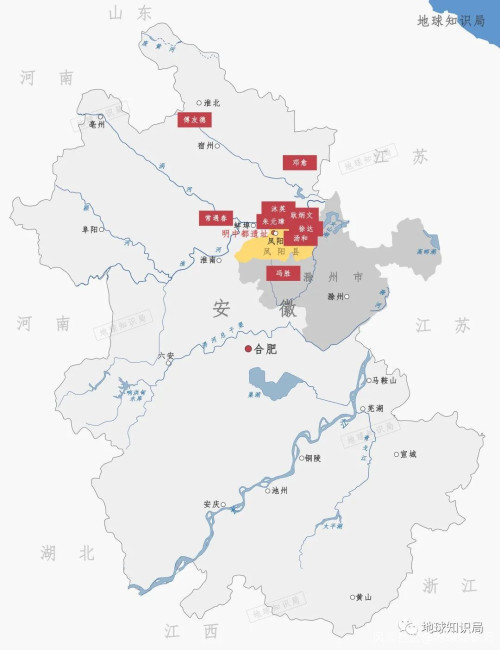

凤阳,位于淮河南岸,今安徽省蚌埠市区的东南方,这里曾哺育了明代开国皇帝朱元璋。作为朱元璋的“龙兴之地”,大明的“皇脉”所在,在明朝建国之后,“帝乡”凤阳一度受到朱元璋的特别关照。

今天的凤阳县属于滁州市范围内

但是凤阳离滁州比较远,离蚌埠非常近▼

1344年,朱元璋的父母和长兄相继去世,当时穷困潦倒的朱元璋无力厚葬,只得将父母草草掩埋。因此,在1366年元末农民起义烽火正盛、诸侯割据之时,刚站稳脚跟的朱元璋便专程前往凤阳,为父母营建陵寝。

当时朱元璋的势力还基本在淮河以南

拿下凤阳,也算是收复老家了▼

洪武元年(1368年),朱元璋再度对父母陵墓进行了营建,并取名为“皇陵”。而经过三轮营建后,这座位于凤阳的皇陵已经成为了一座规制宏大、建筑豪华的皇家陵寝。

明朝建立之初,朱元璋曾多次与群臣讨论建都一事。经过一年多的反复斟酌,他最终决定以凤阳为中都。在“衣锦还乡”、荣宗耀祖思想的影响下,与他一同打江山的多数淮西功臣,都支持这一主张。

凤阳及淮西地区出了一大批明朝开国元勋

朱元璋起家可称为淮西军事集团了

(下图仅作示意,非准确位置)▼

不过朱元璋的这一决定,则有他的全盘考虑:首先,凤阳位于淮河以南,周边有山有岭,可以据险而守;其次,通过淮河-大运河的漕运,使得建都成本相对较低;再次,朱元璋比较介意南京填湖而建的皇宫前高后低的地势,这在他看来风水不佳。由此。营建中都的宏大工程便在安徽凤阳如火如荼的拉开了。

古代运输极端依赖水运

无论是城市建设还是物资补给

朱棣迁都北京同样要依赖漕运▼

在150万庞大劳力的辛勤劳作下,木、石、砖、琉璃、石灰、土等建筑物料,源源不断的从各地运至凤阳,工程的进度也极为迅速。在明政府充足的人力、物力、财力的支持下,明中都的建设工程进展很快。

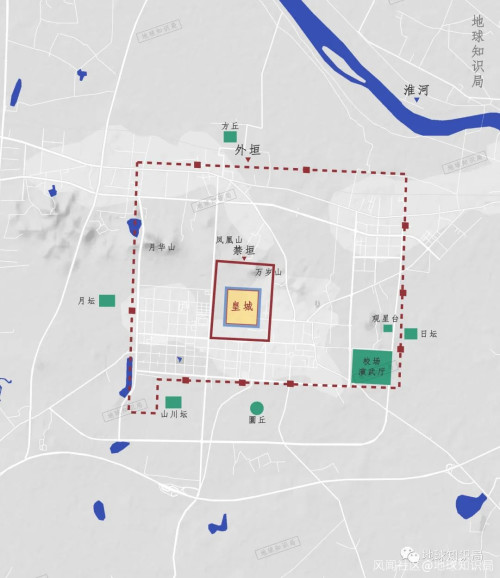

洪武三年(1370年),在宫殿营建之际,中书省、大都督府、御史台的官衙也随之开建。第二年,圜丘、日坛、月坛、社稷坛、太庙等宗庙祭祀建筑也陆续开工。后来钦天监观象台、公侯第宅等工程也开始上马,并且逐步开始筑皇城和土城。经过近6年的营建,一座豪华、壮丽的明中都,出现在江淮大地之上。

这规模相当可以了

外垣围起来的面积和今天的城区差不多大了

不过当时在外垣以内大部分只是空地

(参考:安徽省文物考古研究所,仅作示意)▼

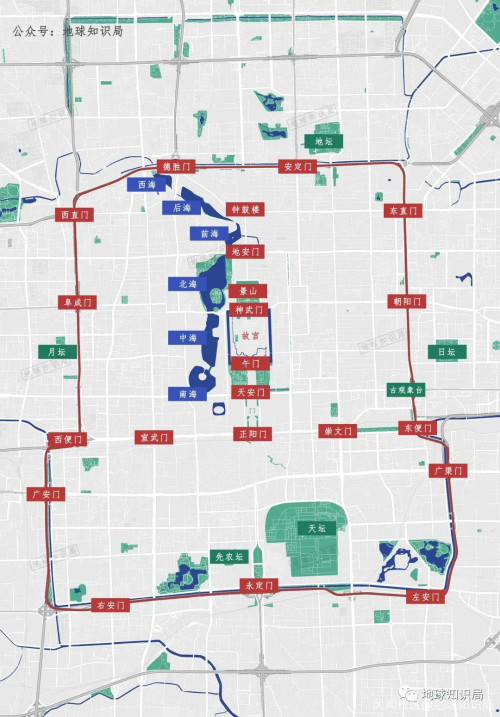

作为对比,看一下北京城的格局,高度相近

可见当时朱元璋对凤阳期望之高▼

洪武八年(1375年),朱元璋在视察明中都工程返回南京后,便下令停止中都营建。虽然朱元璋给出的理由是:过于劳费,但是史学家认为其中有着较为复杂的原因。

首先,淮河两岸从未有成为过大一统的全国政权的政治中心,即便短暂迁都于此楚国也未能长久,这样的“风水”不是一个华夏泱泱大国的理想建都之所。

无论是全国性的政权中心还是区域性政权中心

几乎都没有出现在淮西

凤阳可能是淮西离首都最近的一个▼

其次,凤阳本身条件不佳,经济落后,将来只能依靠江南供应物资。朱元璋虽然多次移民充实,但是居民生计艰难,纷纷破产逃亡。

在中都营造和皇陵祭祀的负担之下,百姓愈来愈叫苦不迭,于是便有凤阳花鼓的经典唱词:“说凤阳,道凤阳,凤阳本是个好地方,自从出了个朱皇帝,十年倒有九年荒……”

再次,淮西集团利用盘根错节的宗族、乡里关系扩大势力,把持朝政,排斥异己,对皇权构成威胁,如若定都在凤阳,将进一步恶化朝廷的政治环境。中都工程极尽奢华,劳役过重,违背了朱元璋的朴素节俭原则,因此他罢建中都。

说了这么半天大明太祖高皇帝,来一个证件照▼

鞭声喧野渡

旗影照村墟

在凤阳明中都城罢建后,虽然中都皇城在明代仍有留守司、守备太监等看管,但是随着岁月的风侵雨蚀,这里呈现出一派萧条衰落的景象,后来又陆续出现扒拆情况。

而朱元璋的子孙们除了朱棣等部分皇子有过短暂的皇陵祭祀生活外,大多没有在此生活,感情淡漠,因此也未曾续建。在明末农民起义中,疏于看守的明中都和皇陵更是成为农民起义军的重点破坏对象。

|

|