作者丨 许倬云

编辑丨吴酉仁

理想国(Utopia)又被翻译为“乌托邦”,这三个字无论在英文还是中文世界,我们都经常看见。尤其是“乌托邦”这个翻译方式很“中国”,里面的“乌”这个字用的

是《庄子》里的“无何有之乡”这个典故,它包括了一点想象中的“假托”的存在,其实是“不存在”的意思。所以乌托邦也罢,理想国也罢,都是一个相当矛盾的词汇——我们从内心盼望它有一天能成为现实,但心里又觉得它不太可能会成为现实。

为什么乌托邦总是有吸引力?

一、柏拉图的理想国属于少数阶层

有时候,我们把乌托邦的理想,与古希腊哲学家柏拉图联系在一起。

柏拉图用“理想国”这个词汇,来称呼当时雅典民主城邦的理想状态。但是,请大家注意,雅典城邦只有五千多“公民”,而雅典的全部居民人口数量大概是公民的二三倍,这还不算上数量更为庞大的奴隶群体。事实上,柏拉图所说的理想国是属于少数的统治阶层,而不是属于所有的公民——其他人被认为不是公民,甚至是理应被奴役。

希腊国家的城邦,本身就是当年雅利安人的掠夺部队打到了爱琴海边缘上,停下来在港口、在山顶建立的堡垒发展而来。雅利安人从那些堡垒据点再出发,向四周去攻城略地。城邦体制本身不是一个真正的国家体制,这种内部的不平等规则,显然是为了处理征服者和被征服者的关系而制定的。作战部落里边的战士,无论在哪个文化或者哪个时代里,通常都对这个部落的战略、战术有发言权,而他们获得的掳掠品也要经过公议后分配给所有的战士。所以战斗部落本身具有局部的民主性格,参与战斗的内部成员有参与和决定部落事务的特权。这并不是任何一个社群组织共同体,都会必然采取的形态。

所以我们今天讲的乌托邦,不是柏拉图描述的那种状态。

从希腊过渡到罗马的时代,罗马人提倡“太阳城”和“上帝之国”。这一类的设想也不算我们今天要讲的乌托邦,因为它讲的是宗教性——神用他的意志治理着他的本教会的信众共同组成的共同体。这不是我们认为的乌托邦,因为它有先天的限制、排外性,把不在神的体制之内的人排在“太阳城”之外,这些人不在“太阳城”福利圈之内。

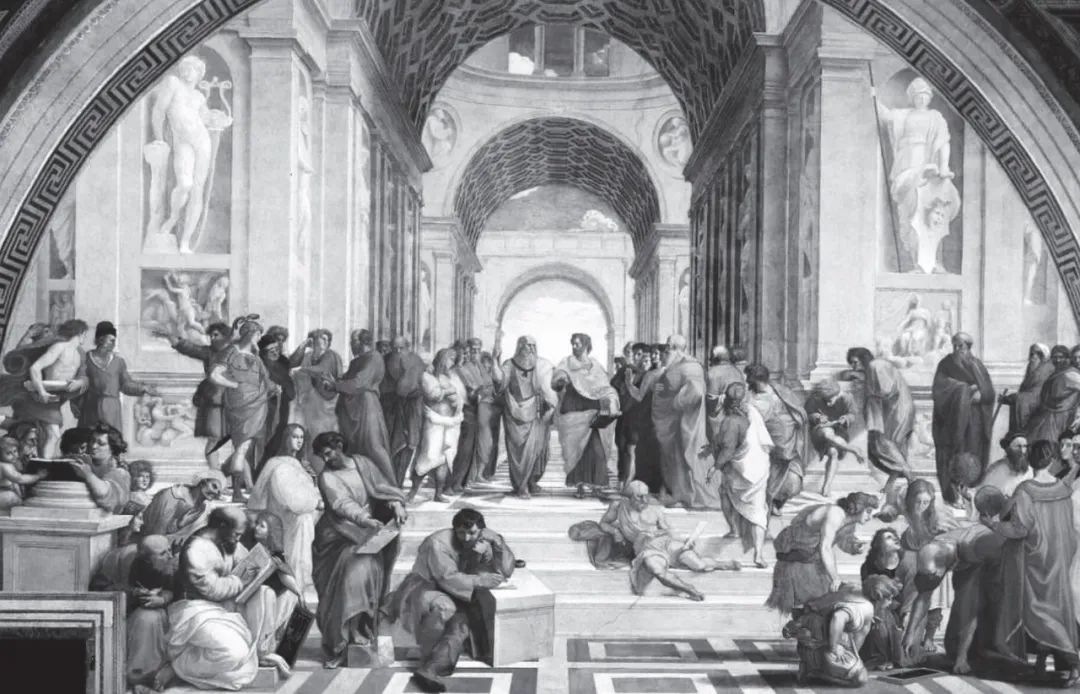

♦ 拉斐尔名画《雅典学院》,后排中间居左为柏拉图。

二、莫尔的乌托邦很像中国的桃花源

我要说的是,我们今天所使用的乌托邦概念,跟十六世纪一个叫莫尔的人有一定的关系。

十六世纪左右,英国纺织业正在兴起的时候,养羊比种麦子、种马铃薯都要有利可图,所以养羊的牧场排挤了农民的农场。在农民看来,英国当时的经济制度是以羊来驱动人的社会,是贵族排挤非贵族的社会。这是不公平的,所以莫尔有了这种设想——乌托邦是一个假设的小国寡民的社区,大家一起共同生活,社区里没有法律、没有王者、没有刑罚,大家相互之间平等而自由。莫尔所设想的乌托邦,等于是没有政治制度管理,也没有强制力量让每个人服从既定规则的社区。

这种理想很像中国历史上陶渊明所讲的桃花源。

桃花源这个地方的故事母型,据我们史语所前辈追溯出来,大概在今天长江三峡口上湖北武陵溪这一带,在当年是少数民族居住的地方。当时的少数民族,最多几千人聚集在山谷里,关起门来过日子。他们可以自给自足。西南中国的物产丰富,也没有太大的水灾和旱灾,而山顶和山谷之间生产出的作物也有很大的差异,所以食物的多样性和安全性都可以保障。这使得深山谷地里有一块肥沃的地方,就能让几百人几千人共同居住,形成一个不需要外来的法律管理就可以独自存在的一个社会。这个社会除了部族长老以外,没有其他人管理他们;他们也可以不跟外面的人接触,自由自在过日子。

实际上一直到抗战时期,中国境内依然存在这种少数民族内部自治的聚居地,甚至后来我在中国西南地区转的时候还是看得见。贵州、云南、广西以及湖南的湘西这一带,还是可以看到类似“桃花源”那样自治的小社会,甚至于在江西、福建的客家人聚落,也是一个如此的小社会。所以,陶渊明所描绘的桃花源里“不知有汉无论魏晋”的社会,它不是一个假想,而是一个长期存在于中国边远地区的事实。

莫尔讲的英国式乌托邦,实际上跟英国当时新出现的重商主义政府有相当的冲突。当时的政府几乎可以使用一切公权力,来从事对外贸易,发动对外掠夺的殖民和开拓。这个现实,和小国寡民的乌托邦理想,有很严重的冲突。

♦ 托马斯.莫尔(Thomas More)和他1516年写成的《乌托邦》

三、以色列的“乌托邦试验”失败了

美国立国的时候,新英格兰一带最早建立的小殖民社区,采用的也是近似于莫尔所提出的乌托邦的民间自治。最多几百家居住在一个小地方,除了教会以外没有别的力量介入。他们过自己的日子、过自己的生活,对外保持天然环境的恬静、优雅、安全,对内则是平等、互惠、自由、互助的方式共同生活。

这种乌托邦的社会模式,是美国一直往前发展的理想目标。十九世纪很多欧洲人移民到美国来开拓新的生活,他们离开欧洲的旧社会,离开种种规矩的束缚,离开教会、国家与贵族给予的种种压力,宁可到新的地方寻找新的秩序。

我住的地方是美国的宾夕法尼亚州(Pennsylvania),那里有一群当年来的人叫“Quakers”,也就是贵格会的信徒。这个词有“震动”的意思,本意是要提醒教徒“听到上帝的话要被震动”。他们居住的地方大家关系很和谐,教友之间的关系像弟兄一样,这种社区在宾州存在很多。宾州最大的城市费城(Philadelphia)的英文名是“兄弟之爱”的意思,所以费城也被称为“兄弟之城”。

以色列早年也有类似的情况。

在以色列还是伊斯兰帝国的领土的时候,英国向他们取得了一块土地,让流亡在外的犹太人重回故乡,这是今天以色列国家的起源。回到以色列的犹太人都是有理想的人,他们带回去的建国理想就是一种乌托邦。今天的以色列在尚未建国及建国早期的时候,经济制度是一个互相帮助的合作社或公社的组织方式。比如若干人家合起来共同开发农场,每个人在农场中工作按劳取酬,家庭所需的住房、基本的生活费用以及子女的教育等都由公社统一解决,碰到问题了大家共同开会决定。大一点、管得严格一点的叫公社,小一点、松弛一点的叫合作社。

这也是一种乌托邦,这种乌托邦跟当时莫尔想象的乌托邦其实蛮接近。

我曾经去过很多趟以色列,最早是在“六日战争”的时候,那个时候我可以看到还有这种公社的存在。我访问过一家水果公社,他们种的水果到后来大量出产,这些人非常富有,子女的日子也过得很好。但是等富有以后,第二代、第三代人的时候公社就不复存在了,很多人离开公社到外面自求生活,公社也慢慢解散掉。

♦ 建国时的以色列军士

四、乌托邦必会走向反乌托邦

乌托邦存在于人类的想象之中。人们不断尝试、探索实现乌托邦的路径。所有乌托邦都试图靠一切平等的构想来达到目的,要求成员间互相迁就、互相容忍、互相让步。所以,以乌托邦模式建立的社群,在自由上就打了折扣。

那么,起码要取得平等吧?但其实,平等也不能完全取得,因为产生分工以后,人与人之间权利的自由分配多多少少有所差距。这类公社组织及类似的乌托邦组织,也不容易和外面的大的政治集团挂钩,更不用说变成更大组织的一部分。这是乌托邦观念落地后的一种矛盾。无可奈何,到了最后里面的成员不得不离开。

乌托邦成立之初的想法很好,大家一起努力过日子,不论穷富大家的资源汇集在一起吃同样的大锅饭。但是这个模式成功的那一天,也就是成员离散的那一天。一旦成功,大家就会发现有不公平之处,比如工作的轻重、家里人口的多少。种种的情况,会使完全平等自由的理念,在实际上无从实现。

回到中国古代。前面讲到陶渊明笔下的桃花源里面没有法律。我其实不觉得桃花源里的长老没有约束众人的纪律,只是并非现代法律的形式。在过去时代,中国内地的农村里虽然没有法律,几个大族的领袖或村里面共同的父老,也可以按照习惯、约定俗成的纪律,来约束民众、裁断事务。这些人数不多的社区,凭借年龄、资历或声望产生领袖,这些人拥有一种仲裁的权利,如此情形在任何公社是难以避免的。甚至以色列建国初期的乌托邦组织,把公权像宪法一样严谨地一条条写出来,到后来发现条例的约定和人的具体执行情况也并不能完全一致。陶渊明笔下的那个村子里,长老也是有上述仲裁权力的,只是不一定有公约,更大可能是以约定俗成的习惯作为裁断标准。

这个陶渊明时代流传下来的理想,始终存在于中国人的脑子里面。每到战乱的时候,就有人说:我们到山里找个地方,把山口一封,在里面过安定的日子。外面兵来将去、枪来刀去,都和我们无关,等太平以后我们再出来。如果这个村庄恰好在大陆外侧,而且不在交通要道上,这种形式可以保持相当长久。

前面所说的,是我认为乌托邦本身可解释的一些层面。但回到最初讲的层面,乌托邦跟权力的结构密切相关——社区里有没有掌握权力的人?小社区会不会因为扩张、生产资料过多,进而经常出现分配问题?或者在某个强人突然出现后,大家会不会过分服从领袖?权力如果长期被掌握在一个小圈子里面,会把这个乌托邦的平等、自由毁掉。这种反乌托邦的现象,在 1998年上映的电影《美丽新世界》的故事里可以看到,这部电影是根据赫胥黎的同名小说改编而来。类似反乌托邦的小说,还有奥威尔的《1984》。这种经常出现的反乌托邦的现象,是乌托邦理想之中相当矛盾的地方。

♦ 赫胥黎1932年出版的反乌托邦小说《美丽新世界》

五、“大同之世”只存在于理想

那么,究竟历史上有没有一个不会败坏的理想国存在?

《礼运·大同篇》里讲到“太平之世”和“小康之世”。我认为在中国的现实下,这两者是从完全的理想主义往回退一步,在大的国家、大的共同体里面找到起码的可以实现的目标。理想状态的“大同之世”是做不到的,我们能做到的是“小康之世”和“太平之世”。

在“大同之世”的理想社会,大家都有出力的机会,都有得到报酬的权利,货品不属于任何人独有,按需分配使大家过好日子;一个人从出生、成长、受教育到就业,都由国家来负责安排;没有工作能力的人,老的、生病的、鳏寡孤独的人,都由国家来照顾。

这个早期中国的理想境界不容易达到。中国在后来如何靠近这一点?我们看中国列朝的管理制度,集大成于汉代。在战国时代列国竞争的时候,列国彼此都想压倒别人,就像今天许多国家都想做老大。所以每个国家都招罗了一批有学问的人,讨论怎么样使得自己国家更强、更好。尤其是如何使国家变得更强,这是第一步,富就是强。强了以后,再要让老百姓的日子过得好、过得公平。

到了汉朝,一步步将秦国强制性的东西转化成为治理国家的理念。汉朝在社区权利、中央权利以及中间管理层的权利之间做适当的安排,让社区、小村庄中本身的秩序构成这个结构的底盘。各地方的人才经过选拔制度,得到机会进入政府做初级公务员。这些初级公务员要到各个层级、各个职位上实习过,懂得政治的各层各面需要掌握的做法,懂得做法里面会遇到的障碍;他们还需要掌握法律,并学习成文法和约定俗成的习惯之间有怎么样的配合。这些是汉代以察举制来选拔、任命、训练官员的方式,有些规则沿用至今。比如这些被选出来的人参与政治,一定是在故乡以外的省会州郡担任各级的职务,这是为了回避谋取私利的现象。汉代也有成文的法律。根据汉律,御史可以责备丞相,甚至上书告诫政府、告诫皇帝,他们有这种监督的权力。

汉代建设的国家结构,由连接经济网络的道路作为主干,由察举制实现人才和信息的上下流动,保持国家政令的一致性和团结。也有民跟官之间一定的沟通机制,这套制度最基本的单元是社区或者乡村,无数个这样的社区被编织为一张大的网状结构。这个网络最重的两端,一个是基层的社区、乡村,一个是最高层的权力中枢,网络的部分在中间起到衔接作用。所以汉帝国的模式,是拿经济、社会、资讯以及各种资源经过大的网络——可见的网络是大的道路,不可见的网络是官员的流转、人才的流转、信息的流转,把整个国家编织在一起,形成大一统的国家。

这种结构是人间社会可以做到的状态。更上一层,就到“无所为”的大同世界。人类社会发展到理想的“大同世界”阶段,就不需要法律了。没有法律,没有刑罚,没有人管,那是道家的“无为而无不为”的理想。要达到这个境界很难很难,如果你我他都做不到,那就只能存在于理想。(来源:腾讯新闻)

本文摘选自《许倬云十日谈》,许倬云著,广东人民出版社2022年出版。有删节取舍。大小标题系编辑所拟。

作者简介:许倬云:江苏无锡人,1930 年生于厦门。美国匹兹堡大学荣休讲座教授,台湾“中研院”院士。1962 年获美国芝加哥大学博士学位,先后执教于台湾大学、美国匹兹堡大学,著有《西周史》《汉代农业》等。