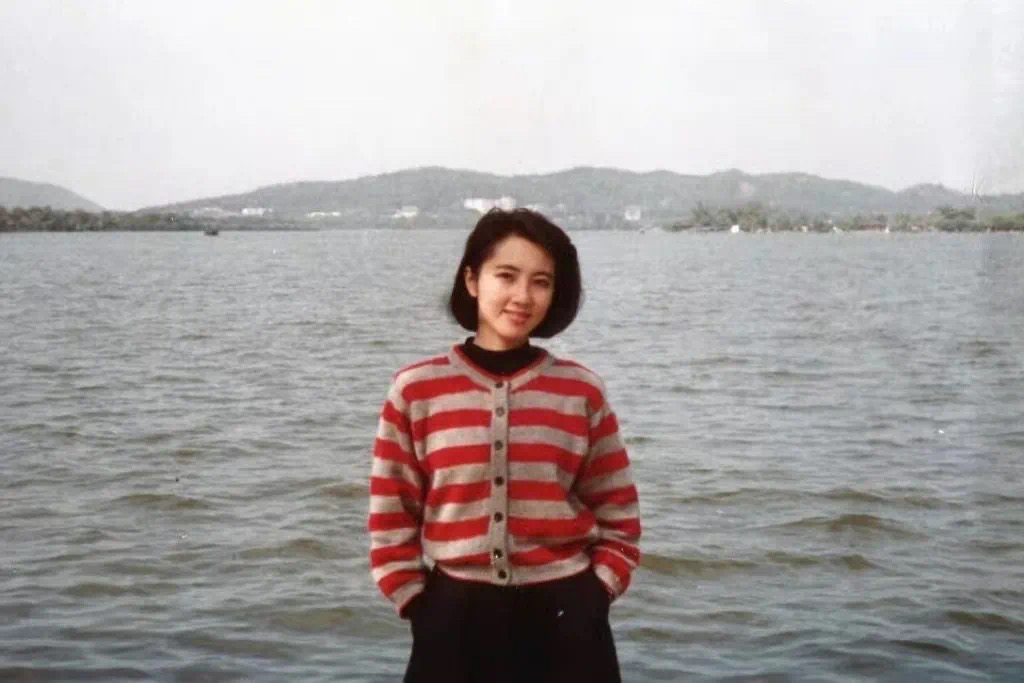

《讷河往事》作者黄蓉(真名李坚)

2020年11月19日,

一篇名为《讷河往事》的文章

被阅读了1141万次,

它讲述了1991年的一起特大杀人案

和一位人生因此而改变的警察。

“惊世大案”“震撼人心的故事”

“读到结尾哭了四次”......

故事将旧案重提,

写故事的,是拥有22年警龄的前女警黄蓉。

2018年起,她与一帮志同道合的志愿者

寻访60多位警察,

在资讯还不发达的年代,

这些曾立过功勋却不被熟知的警察,

遭遇了怎样的人生?现在过得如何?

为了解开他们的心结,

黄蓉还一起重访案发地、成立公益基金会、

其中的5个故事被集结成书,

在今年1月出版。

我们借此联系上了黄蓉,

她笔下的警察,

除了熟知的勇敢坚韧外,

如今的讷河市

1991年底,讷河案以一条50多字的简讯形式,第一次进入我的记忆。当时我在杭州市公安局办公室调研科工作,每天最重要的工作之一,就是收集杭州各地最新发生的重大警情,并第一时间编辑成公安简报。那则简讯大致写着:杭州市上城区公安分局破获一个重特大杀人抢劫团伙,该团伙在齐齐哈尔市讷河当地杀害42人。之后,这个案件就像在历史长河中消失了一样,在当年是被严格封锁、无法谈论的,没人知道细节。28年后,我和同为前警察的丈夫创立了真水无香基金会,决定寻访警察的故事,这个案件在我的记忆库被重启,而警察主人公黄国华已经从人们的视野里消失了。辗转找到他后,一个关于嫌犯和警察、原谅和救赎的故事渐渐浮出水面——1991年11月,警察在杭州火车站附近查获两男一女嫌疑人,像是麻醉抢劫案团伙。在审讯时,因为警察黄国华一个小小的举动,案件有了巨大的突破口。他帮女嫌犯买了一包卫生巾,女嫌犯说那是第一次感觉到被当成了个人看,她对黄国华说:“我想告诉你一件事,这件事会让我死,但会让你立大功。”原来,原本以为只是一起抢劫案的背后隐藏着滔天的罪行。这几名嫌犯在齐齐哈尔的讷河火车站以帮人找工作的由头将人骗到住处,抢劫钱财之后一一杀害,埋在地窖里。一年之内,总共杀害了40多人。女嫌犯将案件和盘托出,但她最初也是受害者之一。她在火车站被骗到家中强奸后,被丢进了满是尸体的地窖,在百般胁迫下无奈成为了团伙主犯的一员。这次落网,也是他们到了杭州后,她故意失误导致被抓。女嫌犯最后还是被判了死刑,但这成了黄国华之后很长时间的心结,他认为自己再尽力一点,是否就可以挽救一条生命,改变一个人生。此后的28年来,黄国华在每周五雷打不动地剃光头发,“既然人家命都没了,我就把自己头发剃了,心里也踏实一些。”那个案子以后,他为此立了一等功,还被升了职,但工作和精神状态越来越差。打早退报告那一年他才46岁,和父亲搬到了黄山山里,再也没人得知他的音讯。找到黄国华,前前后后寻访花了我们近一年。

今年2月,黄蓉与讷河案的几位警察重聚,左一为黄国华讷河案人数之多、手段之残忍,超出想象,写的时候,我其实非常不愿意去描述犯罪的一些细节、具体过程和一些人物,但是因为警察这个群体是我们要关注的,而1991年的时代背景下,他们的办案难度也是无法估量的——当年街上没有遍布的探头,也没有现在便捷的通讯工具,如果有人失踪没有报案,也没有证人,就真的会像人间蒸发一样;技术手段很有限,如果在今天,使用DNA技术就可以较快地鉴定遗体。可在1991年,法医们只能用尸体残骸进行拼图,还原死者。整整一个多星期,法医们每天从早上七点一直工作到天黑,才拼凑出40多具残骸。在人们的印象中,警察是坚强的、乐观的,他们似乎战无不胜,攻无不克。但因为职业,他们几乎每天都在面对黑暗。看着黄国华绕圈圈走不出来,大家都挺心疼的。为了尝试解开他的心结,2019年9月22日,我决定和黄国华一起重走讷河路,回到案发地。在去东北之前的每一刻,黄国华都始终相信那位女犯是一个罪不致死的受害者。但我们一路探访,与讷河当地警方了解细节后得知,女犯并非那么无辜,她也亲手杀了人,她的犯罪事实和团队其他人一样不可饶恕。这让黄国华的执念发生了变化。那之后只要来杭州,他一定会来坐坐,聊聊他那些刻骨铭心的事。本来今年春节也约好了,他带着一堆年货都赶来杭州了说一起喝杯酒,结果杭州疫情爆发,那一次便没见成。他的善良,我在书里还提到了一个细节。他办过不少治安案件,有几年在杭州上城区西湖附近,卖淫嫖娼的案子特别多。有的卖淫女被关进妇教所,他会问一句,需要点什么东西?有时候甚至把妻子不穿的内衣送给这些女人。“不是看不起她们,而是她们真的需要。”

1990年,我从杭州大学新闻系毕业后,一次阴差阳错的机会,杭州公安局有一份杭州公安报的岗位,我就这样神奇地穿上了警察制服,进入编制。2011年,我辞职在家照料孩子,然而我和曾经同为警察的丈夫想着往昔的峥嵘岁月,内心无法平息。2018年我们成立了公益基金会,集结了一群有警察情结的志愿者,大多是前警察和跑政法线的记者,寻访那些曾经做出过牺牲的警察和家属。我们想着,其实现阶段人们已经越来越关心警察群体,但在10年前、20年前,资讯和报道还不太发达的年代,一些曾受伤的、生病的甚至离开我们的警察,不知道他们现在过得怎么样了?他们的家属过得怎么样?于是我们决定从曾在公安系统里立过功勋及负伤牺牲的警察找起,黄国华就是浙江省首个荣立个人一等功的警察,在30年前非战争年代,这是一件非常难的事情。我越来越清晰地感受到:警察内心也有我们常人无法想象的郁结,于是我们要重新探寻这些故事,如同第二次涉入生活的激流险滩。

第一次听到沈悦这个名字,是在2021年一次全国缉毒警察的聚会上。他们说:“我们这有跟电影《湄公河行动》一样精彩的案件,还有更加精彩的缉毒女警,那就是沈悦。”于是我在网上查阅了她的信息:现履职于公安部禁毒局,曾任缉毒行动处副处长。一等功1次,二等功1次,三等功及嘉奖共6次。我在北京见到了她,我们从早上8点一直聊到晚上。原本我是奔着精彩的缉毒案件去的,但当我问到,作为北京外国语大学的毕业生,又顺理成章读了研,为什么走上了警察的道路?她的眼泪夺眶而出,说出了守了二十多年的秘密。大三那年,沈悦在广东打工的二姐出事了,因催讨借款在出租屋里被人杀害,嫌犯逃跑。从1999年的那个冬天开始,沈悦家就再也回不到原来的样子。于是毕业选择工作时,虽然面临很多机会,沈悦听说公安部禁毒局在招人,她想也没想,觉得进入公安系统是最好的选择。过五关斩六将的考试后,她成为了一名警察。但每一次前往案件现场,都会勾起她对于二姐痛苦的回忆。她没有逃避,反而选择从文职工作进入基层锻炼,主动申请进入缉毒行动处。2011年的公安部清网行动让她因此荣立了二等功。她对我说:“没有谁会比我更了解一个受害者家属的心情了。”她当时就一个执念,把尽可能多的逃犯追捕回来,为了更多像她和她父母一样的受害者亲属抚平伤痛。“那一刻,心里的郁结好似也得到了一点缓解。”沈悦和我一样,都是杭州女孩,当她毫无保留地对我讲述时,她也成为了我生活的一份牵挂。2021年五一假期,沈悦和丈夫带着儿子回杭州,我和我丈夫也一起去拜访了她的父母。一进家门,桌上摆的都是熟悉的杭州家常菜:芹菜香干、虾球豆腐......我们像久别重逢的故友聊着家常,只是默契地对二姐的事只字不提。成为警察,以守护他人的方式来治愈自己,是很多警察选择这份崇高职业的初心。

黄蓉和同事们

曾经我和同事们说好的,必须写10年以上的英雄们,但是后来随着一篇又一篇有分量的文章出去,很多人也希望我们写写身边的警察。社区民警其实不仅工作琐碎、忙碌,更是有许多心酸。何伟民就是一位社区民警,从警40年,在他57岁那年查出喉癌,女儿姗姗立刻辞去工作,五年如一日地照顾父亲。姗姗是在外婆家长大的,在她眼里,爸爸偶尔周末出现,“就像是一个陌生的叔叔。”从没带她看过电影,也没带她去过西湖边,没拥抱过她,更没有几次单独的相处。何伟民做了一辈子警察,直到这次生病,姗姗才逐渐了解到沉默寡言的爸爸,在工作中,是怎样优秀和高尚。社区民警面对的警情可能没有那么惊险,可却要处理无数邻里、社区的纠纷。姗姗对我说:“起初我真的无比诧异,在家从不多话的父亲怎么那么有说服力?怎么能让这么激烈的矛盾顺利化解?为什么和辖区的群众就有那么多可以说的?”生病后,在病床上躺了五年,因为是喉癌不能说话,何伟民常常整天无语地望着天花板,问话也只能靠手指敲桌子的“咚咚”声来回应。姗姗也慢慢理解,父亲每天在工作中面对了各种纠纷、冲突,苦口婆心地调解、疏导、教育,在岗位上,他的话不能停。回到家,可能没有更多力气说话了。但他的爱还在。“他那么喜欢回家吃饭,不仅仅是喜欢妈妈烧的菜吧。或许,他也是在以这种方式聚合和家人的感情,弥补不在家的缺失。”父亲去世后,“真有些怀念那些已经逝去的咚咚作响,像和我碎片式的谈话。从小到大,我一直不知道该怎么和爸爸对话,咚咚咚,仿佛让爱余音绕梁。”何伟民的故事发出后,姗姗说她和母亲很感谢我们,有时候回忆可能会撕开伤口,但如果撕开的伤口可以带来更多彼此的慰藉,即使一痛再痛我觉得也是值得的。

我的父亲也离开我有12年了。我爸爸是医生,一直从事的是精神疾病治疗,其实他比我更早进入公安体系,杭州市公安局有一个专门收押精神病犯罪的安康医院,我爸爸属于人才引进。想来,成为警察、书写警察,可能就是我的宿命。

我的丈夫他也当了20年的重案大队刑警,荣获过全国特级优秀人民警察称号,立一等功,二等功,三等功不少,有时候一出差就是整整8个月,在孩子的抚养陪伴方面也是有不少亏欠。现在我和丈夫都离开了这份职业,但还是想说一句:如果你的父母是警察,请给他们多一次原谅。

每年冬至前后

黄蓉都会和英年早逝的刑警阿旺的前同事们

常有人问我,寻访会不会勾起痛苦的回忆,对他们造成二次伤害?我记得有一次寻访一个二级英雄模范的遗孀,丈夫已经走了18年了,留下她跟一个4岁的女儿。我们见到她时说,只是为了听听你这18年过得怎么样,她忍不住泪流满面。这么多年过去,再去采访他们,其实更像是一次新的疗愈。就像黄国华,虽然一直待在山里,文章发出后,每一条留言他都来来回回地看,感觉人就像浸在温水中,暖洋洋的。有人理解他们这些年的不容易,有人共情他们经历的苦难,有人认可他们所做的功绩......原来他们一直在等着我,我也想告诉他们,“大家都还记得你。”成立真水无香这个公益组织后,来当志愿者的作者来来回回了好几波。去年刚离开的一位作者,她非常热爱这个事情,但每一次的采访她都感同身受,采访过程的艰辛、揪心,会让她久久走不出来,有一次差点哭晕在现场。每个警察都是普通的个体,他们除了代表法律的威严、社会的公平与正义,也被圈在职业带来的各种极端境遇中,他们需要一个出口和入口,需要消化这些常人难以想象的艰难情绪。成立基金会后,我们没有收过任何人的捐款,包括朋友们好心地想要帮忙,都没有接受过。我和先生只想力所能及做些事,除了写出他们的故事,我们和保险公司设了几个公益险,来投入一些警种。

像是讷河案中因为长时间高强度的尸体挖掘工作,很多法医有后遗症。其中一位裕文君法医,2012年,他出现了神经系统疾病——帕金森病。2020年12月1日,我们给裕法医办理了法医险,还为所有杭州市公安局的法医离退休总共200人不到,都保上了法医险。

黄蓉与季法医(上)

每个个例都不一样, 还比如共和国的第一代大法医季少岩,已88岁高龄,生平最大的希望、最看重的事就是写的论文能够出版,我们也在今年帮他实现了。还有独生子女警察家庭的公益失独险、公益警犬险等等。

黄蓉爱摄影,一年有大量时间“在路上”,不是寻访就是摄影

也许,我没有机会改变历史,更没有机会去改变讷河案和其他受难者的遭遇,但倘若更多人能从寻访中和我一样感受到,各个岗位上的警察从不言说的挫折、痛苦、麻烦……他们欢乐中沉浸的悲伤,光荣里苦难的泪痕,这样的寻访就大有意义。谁也说不准我们内心的坍塌与重建,会发生在哪一个刹那。有一些警察或许因为这样的坍塌,离开了原本以为要奉献一生的工作岗位。但更多的警察还在坚守。我始终认为,任何一个时代留给后人的都不仅仅是技术创新,还需要记录下人的冷暖、人性本身的精神气质。每次想到这些,我总会想起陀思妥耶夫斯基的《卡拉马佐夫兄弟》,那里面讲,人应该首先善良,其次应该诚实,但最重要的是不要相互遗忘。