2 月 20 日,北京冬奥会所有的比赛都已经结束。

从北京到张家口,从冰上到雪上,109 枚金牌各归其主。

每一名运动员都实现了自己的突破,多项世界纪录被打破,几乎每一个小项的奥运会纪录都被改写。

17 天,热血沸腾,圆满落幕。

今夜闭幕式,我们用最真挚的情感,暂别冬奥盛会。

现在,冬奥会闭幕式主创团队来知乎了!你想知道的幕后故事他们亲自来解答。

答主:张艺谋(北京 2022 年冬奥会开闭幕式总导演)

知乎的朋友们,大家好。

主火炬熄灭的瞬间,我的心中百感交集。

我们重现了 2008 年的那一幕:

星星在地面汇聚,成为星光五环,伴随着《我和你》主题曲缓缓升起。

然后这朵雪花火炬再缓缓下降,两者在空中交错,很浪漫,好像时光倒流一样,我自己觉得这应该是一个经典瞬间。

在看到两者交汇的一刻,我还是会感叹,就在此地,就在鸟巢,历史的瞬间相互交叠。

仿佛只是这几秒钟,但一晃间十几年已经过去了。这个瞬间代表着 2008 年到今天,我们走过的路。

作为亲历者,这十几年走过来,我自己和国家都发生了许多变化。

我们可以用简约的方式呈现开闭幕式,让全世界和我们在一起。

所以我认为这次冬奥会开闭幕式跟 2008 年最大的不同,就是文化自信,我们放下了包袱,完全放松自己才可以浪漫。

我碰到过一位工作人员,他是 2008 年的志愿者,现在则成了志愿者的领队。

他说他又来了,我说你成长了。

所有人都会有这样的感觉,一晃十几年,时光的重叠中,国家和我们都不一样了。

我相信很多人看到这个瞬间之后也会有同样的感受,这是中国人对于国家发展、对于国家越来越好的一种深切感情。

两次奥运会,我们不仅仅说「双奥」的概念,也不仅仅满足于我们是唯一的双奥城市、唯一的双奥场馆。

它是我们走过的路,是中国这么多年的发展变化。

中国人的家国情怀是特别浓厚的,我也一样。

如果没有国家的强大,没有中国国际地位的提高,我们不可能在这么短的时间里申办两次奥运会,也不可能有我所谓的「双奥导演」,这是我的幸运。

从接到冬奥会任务开始,我就知道自己一定要全力以赴,不能有懈怠。我总觉得家和国的事情,国家的还是更大一点。

我的性格就是陕西人的性格,对待大小事情,只要我接了,就一定要认真负责把它做好,一定要对得起大家信任。

我的同代人很多都已经退休,我还能奋战在第一线,这是时代给我的机遇,不努力就会虚度光阴,所以我把大小事情看得比命都要紧。

经常把事情排得满满当当,大事小事重叠着搭在一起,我喜欢这样。

保持这样的创作心态,其实我自己反倒觉得对身体有好处。我不太爱交际,也不太善于交际,麻将也不会打,啥事不做的话人可能就懒了,就迟钝了。

我团队里有各种年龄的人,但开创意会,恐怕没有人是我的对手,我常常是最先想到主意的人。

这次闭幕式「缅怀环节」的创意会,我们其实也开了很多次,下了很多功夫。

这个环节是自里约奥运会开始的规定动作,为了缅怀逝者。韩国选择用类似葬礼的形式展示,东京奥运会则展现了日本的「物哀文化」。

那么中国人如何表达死亡?

如何在中国文化中萃取出中国人的生死观?

我想中国跟其他国家不太一样的是,对于逝去的人、对于生命,我们有属于中国人的乐观与向上。

中国人对于逝者常说的一句话叫「一路走好」,我们的生命观就是如此,在纪念逝者、缅怀逝者的同时,我们常常会擦干眼泪,活着的人还是要好好活着。

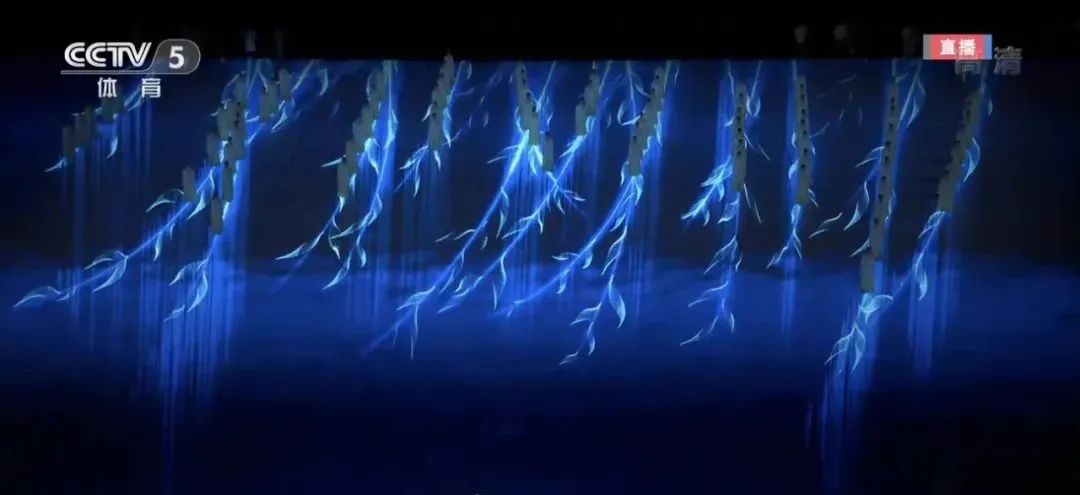

所以我们选择了「折柳送别」的意象。

大家拿着一个发光的「柳条」,在《送别》的音乐中缓缓地向中间走,有无数道绿色的光像纪念碑一样升起来。

我们特别把光调成绿色的,意味着生命、希望和成长,我们没有太多的悲伤,更多的是一种深沉的纪念。

绿色的希望重新升起,一切都要向前看,这是一种完全不同的情怀。

答主:李志伟(北京 2022 年冬奥会开闭幕式外拍短片组负责人、导演)

谢邀,我是北京冬奥会开闭幕式外拍短片组导演李志伟,我又来了。

北京冬奥会顺利闭幕,内心充满喜悦与激动,也想借此跟大家聊一些短片拍摄背后的故事。

致敬志愿者这个环节是我们在 2008 年北京夏奥会时提出的,之后这个环节便由国际奥组委保留了下来,在此之后每一届奥运会的闭幕式上都会有这个环节。

在这个环节上,我们把志愿者代表邀请到仪式台上,所有的运动员和赛会人员会向他们表示感谢。

东京奥运会首次为志愿者拍摄了一条专门的短片,这次北京冬奥短片的拍摄也是受到东京奥运会的启发,张艺谋导演就说我们能不能也有一条短片,但是我们的短片要超越东京奥运会。

志愿者短片的初心是希望能我们的镜头去记录,在这样一个国际性赛事当中,赛场内外每一位志愿者真正的生活是什么样的。

为此我们组建了一支 20 个人的纪录片团队。

这 20 个人是我们当时沟通好准备进到闭环内的工作人员,大家义无反顾,每个人都非常积极配合,当时计划是跟志愿者同吃同住同工作,他们在哪我们在哪,张艺谋导演为此还给我们开了一个壮行会,鼓励我们去多拍摄、多记录。

但是很遗憾的是,因为疫情防控非常严格,我们最后没能把这支队伍派到闭环里面去,仅仅能拍到在赛场最外面志愿者的画面。

其实对于我们短片团队来说,这个落差是很大的。

当时心中只有一个念头,不能把它变成简单的「交差」,我们想让全世界看到中国志愿者最可爱的一面。

因此从 2021 年 12 月份开始,在跟志愿者部充分沟通后,我们唯一能想到的就是,发动这些志愿者自己去拍,让他们记录自己身边的同伴。

我们一直在开玩笑说,这支短片简直是在不停地刷短视频和朋友圈中完成的。

志愿者短片的推进,第一步就是混进他们的朋友圈。

我们真的很感谢这个时代,所有人都能随手记录自己身边的画面,孩子们也愿意用影像的方式,给自己留下特别的回忆。

一开始我们还是很正式地向领域负责人提交需求,到了中后期的时候,更多的是一个截图、录屏发过去,就开始溯源拍摄者,这让整个影片中的一些画面特别真实、鲜活。

比如片中那个睫毛结冰的女生,就是我们偶然在朋友圈中翻到的一支志愿者自己发出的视频。

我们不仅看到了她丰碑似的样子,更获得了很多现场真实的画面,他们相互依偎取暖,双眼含着泪花甚至是冰花,热情比心微笑,这些都是我们要求不出来的。

起初,在严格的疫情防控要求下,我们整个团队都不奢望能够拍摄成功,只是觉得也许会有那么三五秒钟是我们想要的画面。

但从实际成片来看,我觉得效果非常棒。

因为志愿者们彼此之间更熟悉,他们拍摄下来的素材其实很生动,可能远远胜于我们的团队进去拍摄。

开幕式的时候,我周围有很多朋友都在议论:

08 年是中国在努力的展示自己,迎合世界,而 2022 年的中国更松弛、更自信。

我们镜头下的志愿者其实也是如此。

用一句俗一点的话说,这些长在新时代的孩子们更会玩!

他们可以把各种情感,都用「快乐」表达出来,而且这种「快乐」的语言太丰富了,冷了他们会跳起舞来;

饿了,就会出现短视频里那种歪头杀、求投喂的可爱场景;

认真起来,大眼睛里都是光;

暴雪纷飞,志愿者们会冲出去和所有人玩在一起。

就在最后很多场馆结束服务的时刻,本以为会出现很多伤感流泪的场景,但在我们收集来的画面里,志愿者们抱成一团,从「雪如意」大跳台的雪道上滑下来,「花式整活」卷起来了!

你会发现他们所传递出来的感受特别真实,而且一致。

在那种热情里,你能看出他们在非常放松地享受这样一段经历。

所以从我们记录者的眼中,今年看到更多的是志愿者们开心、积极、乐在其中的激情。

他们像一个个发光的导体,让这股能量通过一个又一个年轻的面孔展示出来,所有的那些「坚守」、「奉献」,从一个个现在看来不太接地气的词,一下都变成了快乐的传递,我觉得这就是奥林匹克要传达的精神。

答主:沙晓岚(北京 2022 年冬奥会开闭幕式灯光总设计)

大家好,我是北京 2022 年冬奥会闭幕式导演沙晓岚。

闭幕式与开幕式,是「一朵雪花故事」的上下篇。

我们很多的创意理念,与开幕式都是一脉相承、首尾呼应的。

比如我们开场一开始有 24 个孩子拎着雪花外形的灯笼,他们象征着 24 届冬奥会,也是对开幕式 24 节气概念的延续;

我们也再一次邀请了阜平山区的孩子,到闭幕式上歌唱;

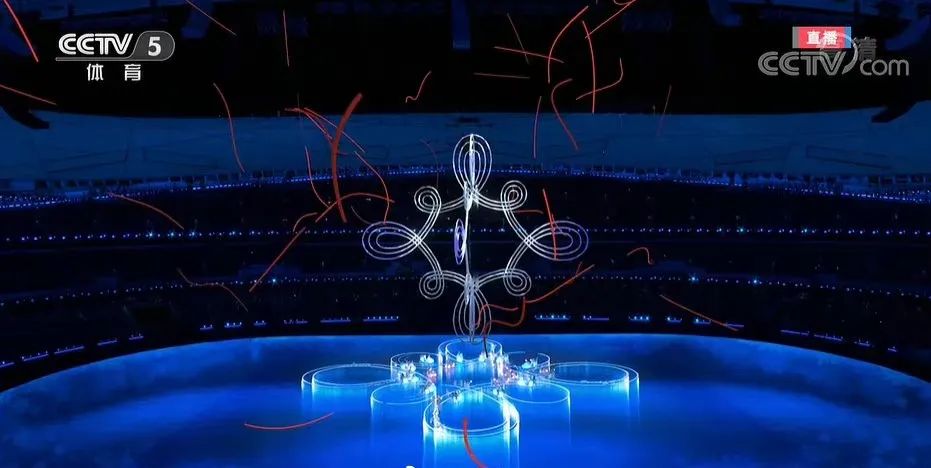

在主火炬熄灭环节,开幕式中出现过的雪花从地面腾空而起,飘向观众席,这其实也是对开幕式的主火炬点燃环节的「倒放」。

当然我们也有很多有意思的新创意,例如运用「折柳寄情」的意境让整个缅怀环节在一片春意昂扬的诗情画意中结束,而不是沉湎于纯粹的悲伤。

当各国运动员入场时,我们还用饱含美好祝愿的中国结「连接世界」。

通过 AR 技术,我们将这些红线缠绕在鸟巢中冰雪质感的蓝色的中国结上,形成成一个巨大的红色中国结,和地面的影像形成「天地呼应」,所有的运动员都身处其中。

整个闭幕式最重要的环节还是主火炬熄灭。

开幕式时是雪花汇聚成的一个主火炬,到了闭幕式主火炬熄灭后,这些呵护着他的 90 多片小雪花,又开始闪烁出了光芒,往外延展。

此时音乐走向一个高潮,所有的雪花从地面腾空而起,倒放着飘向空中,当它飘出鸟巢上空时,一朵朵白色圣洁的雪花转换成了暖色,像一朵朵雪花型的灯笼,和整个北京城的灯光交相辉映。

在这种万家灯火的氛围里,奥运主火炬虽然熄灭了,但却又仿佛燃烧在我们每一个人的心中。

作为导演组成员,给我留下深刻印象的不仅有节目,还有我们筹备、彩排过程中种种难忘的经历。

其实冬天做户外演出,最主要的还是温度上的困难。

印象最深的是 2 月 13 日,北京下了一场大雪,那天我们本来有一个连排,结果 LED 屏幕上积了厚厚一层雪,大家着急啊,真是着急,但是没有办法。

那个时候已经是 13 号了,如果大面积出现故障,我们修都来不及,所以我们只能铺一层布,尽量少让一些雪落在我们的 LED 屏幕上,雪化了后就及时擦干,以免短路。

给设备保温对我们来讲也是一个巨大的挑战。

有些控制台的设备在零下 5 度之后,就会开启自动保护模式。所以我们有些工作人员宁愿自己冻得瑟瑟发抖,也要保障设备的温度。

我对控制台的工作人员说,你们可以在室内进行编程,这样也能保护设备,但是室内的编程虽然环境好,却看不到全场,会耽误很多时间。

所以大家为了效果好,都是露天编程,也不方便带手套,手都冻僵了。

类似感人的故事还有很多。

这次冬奥会转场开闭幕转场比 2008 年时的转场更艰难,为了拆卸道具,在这几天里,工人们由 24 小时三班倒变成两班倒,没有一分钟停息,只是为了不浪费交接的那半个小时。

有人问我,这次闭幕式的关键词是什么?

我觉得应该是温暖。

在闭幕式这短短几十分钟内,我们力求给大家营造一个个温暖感动的瞬间。

其实我们不想说那些很高大上的东西,我们就单纯地想在寒冷的冬天给全世界一种温暖感,唤醒我们本性当中最柔软的那部分。

我们互相祝福,互相爱护,互相祝愿。

我们用最直白的语言和最朴素的情感来互相激励大家,来感动大家。

在依依不舍的情怀当中,我们各自回到自己的家乡,期盼再相会。

答主:Charles黄辉(2022 年北京冬奥会闭幕式分场导演)

大家好,我是北京冬奥会闭幕式主创之一黄辉,想跟大家聊一聊「缅怀环节」的细节。

「缅怀环节」是一个「很年轻」的规定动作,在里约热内卢奥运会上第一次出现,主要是为逝去的生命做一个缅怀。

之后的韩国平昌冬奥会和东京夏季奥运会都有这个环节。

北京冬奥会是第四次出现。

如何用中国文化的方式去表达生死、缅怀逝去的人?

如何在鸟巢这么大的舞台去呈现?

这是一个最大的难题。

中国人很少在大型文艺演出和盛大的节日里直接表演死亡。

我们对于死亡,有很多儒雅、含蓄的表达方式。在古诗文里,有很多类似「驾鹤西去」的表述,很少直接说「死」。

在表演上,同样需要呈现这种方式。

最终经过两年多无数次易稿,我们找到了更符合中国人含蓄的表达方式:

一首歌和一个物件。

一首歌,大家耳熟能详的《送别》。

「长亭外,古道边,芳草碧连天」,这是李叔同先生写的词,配上国外的曲,两者合二为一。

这是东西方的融合,我们叫琴瑟合鸣。

中国的情感表达是用词和诗的方式,西方是用曲和音乐的方式,于是珠联璧合形成一个全新的《送别》。

这是中国人用含蓄的方式表达对逝者的怀念。

我们送别他,有依依不舍,但又很浪漫清新,不是悲悲切切。

中国人「折柳送别」已有上千年,古人尤其文人之间离别,都会折一枝柳相送。

在表演中,80 位穿着圣洁服装的表演者在地屏上行走,轨迹构成了一个垂挂的柳枝,这个柳枝就是我们说的物件。

垂柳的画面突然被无形的风吹动,柳絮纷飞,飞到上万平方米的地屏。

等柳絮飞到周围的时候,我们设定了 365 个人,有男人、有女人、有孩子,有一家人,他们手里捧着一束束发光的柳枝,在送别的歌声中越走越近。

365 人代表着 365 天,代表着日日夜夜的思念。

此时,中间圆形直径 16 米的地舱已经打开,从地舱里拔地而起 106 根光束。

所有人捧着这些柳枝,就好像我们清明去扫墓都会捧一捆鲜花。大家走到这里,望着一道光的纪念碑,与拔地而起的一个物理的纪念碑形成对比,依然是一种写意和浪漫。

「光的丰碑」冲天而起,我们缅怀失去的生命。

所有人捧着发光的柳枝,仰望丰碑,像是内心在跟逝去的生命,跟天上的一颗颗星星在对话,「你在那还好吗」?

在这一时刻请所有人跟我们一起去缅怀逝去的人,跟他的内心对话,这是我们整个缅怀环节的前传。

但是,还有一个情节的反转,面对逝去的生命之后,我们如何面对未来?

从开幕式到闭幕式一直在延续着一首歌《一起向未来》,由此,一道道白色的光束丰碑突然转成了绿色,音乐的情绪也开始转向抒情和温暖。

随着光束的闪烁,此时突然发现它像一棵参天大树,1 万平方米的地屏突然蔓延成了春回大地,素白的冰雪地面也变成了一片绿色,变成了柳枝飘飞。

365 个人好像突然站在了绿草如茵的春天里,山花烂漫,彩色的光线在闪烁。

人们慢慢向四周散去,每个人脸上带着从容的平和,这才彻底表达了我们缅怀的过程。

逝去的人可能在天上是一颗星星,我们还健在的人会好好接力你没完成的事业,冬天失落的情绪一定会过去,春天一定会来临,这就是中国人的生死观。

题图来源:@界外编辑部

插图来源:@央视新闻

编辑:好运莲莲