本 文 约 2830 字

发量稀疏——一个困扰着古今美女的永恒难题。

现代人可以寄希望于植发、接发;而古人能指望的就只有假发了。

只有极少数天生丽质的佳人能傲娇地宣称:“人家头发又多又蓬,根本不屑于戴假发。”

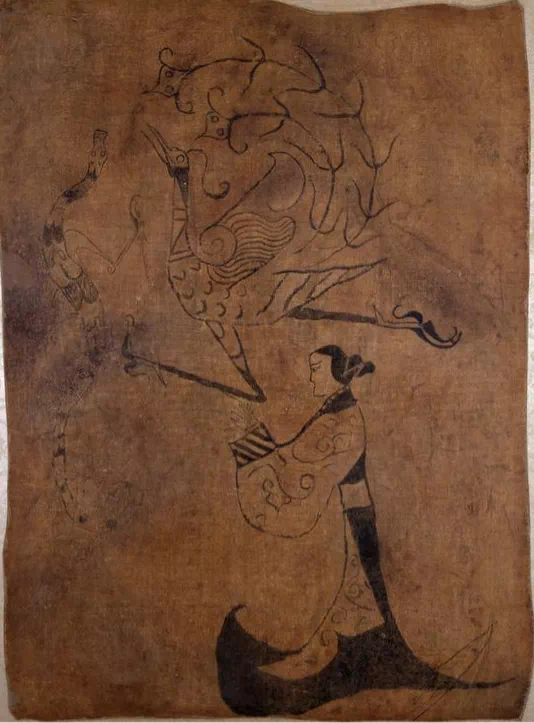

战国 人物龙凤帛画 现藏于湖南省博物馆

髢(dí)和髲(bì)是假发最初的称谓,“发少者得以被助其发也”。

然而,并不是所有的“发少者”都能得到假发的助力。在假发诞生之初,它并不是一件能飞进寻常百姓家的饰品。

其中副、编、次三者虽名称、形制不一,但均是由假发制成的头饰,只在祭祀等重要活动时佩戴,且为王后、夫人等贵族女性专用。

著名的马王堆一号汉墓就曾出土一件保存完好的“副”。

这套假发粗且黑,与辛追老太太稀疏泛黄的真发形成鲜明对比,出土时与老太太真发的下半部缀连,与今日的“接发”相似。整体梳作盘髻式。

西汉 假发 现藏于湖南省博物馆

汉代妇女喜爱高髻。这种审美不只是贵族独有的,也深刻影响了民间。

长安城有民谚曰:“城中好高髻,四方高一尺。”

要知道,汉代的一尺可有23厘米,这样四方且高的发髻,显然不是仅靠自身发量就能达到的。

假髻,或称“假头”,即成造型的假发。汉代开始出现,至晋太元间,已是贵族妇女出街必备时尚单品。

和所有流行商品一样,假髻价值不菲!穷人家很难负担。那些爱美又买不起假髻的姑娘,只能抱怨自己“无头”;若是什么重大场合需要发髻撑门面,也就只好“借头”。

晋·顾恺之 《洛神赋图(局部)》(宋摹本)

现藏于故宫博物院

盛唐之后,高髻越发流行,样式也逐渐增多。彼时大唐最尊贵的女人——杨贵妃,就偏爱穿黄裙、戴假发。

安史之乱后,杨贵妃命丧马嵬坡,时有俗语称:“义髻抛河里,黄裙逐水流”,尽显对统治阶级奢靡生活的讽刺。

五代 莫高窟第61窟壁画

宋代沿袭晚唐、五代遗风,盛行高髻,发髻样式高大,多逾尺。

在西南一带,未嫁姑娘的发髻竟高达半米(二尺)!可以说是明晃晃的外增高了。

这么庞大的发髻,还要点缀上六只银钗和一把大象牙梳,真是不敢想象有多沉。

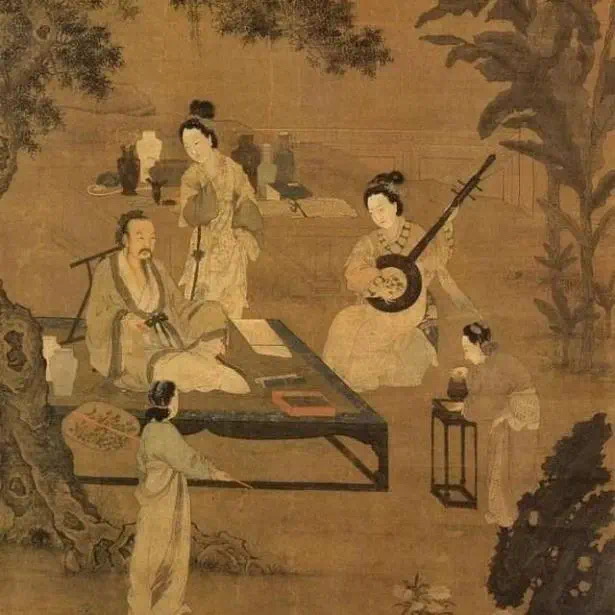

宋·李嵩《听阮图(局部)》

现藏于台北故宫博物院

明清时期流行的发髻不再像前朝那么高,但假发也没有随着发髻高度的下降而消失。

今留都(南京)妇女之饰……有冠,有丫髻,有云髻,俗或曰“假髻”。《客座赘言》的作者是明代金石家、书法家顾起元,他在记载南京时尚风俗的同时,也介绍了明代假发的制作、使用手法:以铁丝为骨架,外边编上头发,罩在妇女原生头发盘成的发髻上,再用簪子固定。

快把要点记下来!万一哪天穿越了,还能靠这门手艺发家致富!

明·吴伟《武陵春图》 现藏于故宫博物院

明代方孝孺在《送李宗鲁序》中记载了这样一个社死名场面:“发不足者,失髢则羞”。

本来头发就不多,若是假发再当众掉了……

唉,想开点,这辈子很快就会过去的……

明·唐寅《王蜀宫妓图》局部 现藏于故宫博物院

清代的假发行业更是蓬勃发展,不仅款式众多,还形成了具有地域特色的手工业。

扬州假发便是其中翘楚,不仅制作好,款式还多。据《扬州画舫录》记载,市面上的假发样式有蝴蝶、望月、花篮、折项、八面观音等十数种。

其中,一名为“懒梳头”的款式更是道尽假发的优势所在。美女们只要选中自己喜欢的假发,用发笄朝头上一固定,一个漂亮时尚的发型就完成了。

清·张廷彦《青女素娥(局部)》

现藏于台北故宫博物院

由扬州假发市场的蓬勃,也能一窥假发需求之盛。

既然市场如此之大,那这些假发到底由何而来,才能保证供应呢?

中国人从来讲究“身体发肤,受之父母,不敢毁伤,孝之始也”。头发是如此重要之物,成年后尚不能轻易修剪,不到万不得已的地步,谁愿意交出自己的头发呢?

汉代儒学家郑玄在为儒家经典《仪礼》做注时提到:古时候会剃低贱者、受刑者的头发,制成假发供贵族妇女使用,也就是《周礼》里所说的“次”。

古者或剔贱者、刑者之发,以被妇人之紒为饰,因名髲鬄(bì tì)焉,此《周礼》所谓次也。也有女子因家境贫寒,不得不将头发制成假发,以换取财物或粮食。

东晋名将陶侃的母亲,就曾为招待来客而卖头发。

晋·顾恺之《女史箴图(局部)》(唐摹本)

现藏于大英博物馆

纵观历史,统治者强行剃下属、百姓头发的例子也屡见不鲜。

春秋时,卫国君主卫庄公只因为在城墙上多看了一眼,就相中了一个老倒霉蛋——大臣己氏之妻。

己氏之妻的头发甚美。卫庄公勒令她剪下长发,然后制成假发送给了自己的夫人吕姜,人称“吕姜髢”。

晋·顾恺之《女史箴图(局部)》(唐摹本)

现藏于大英博物馆

十六国时期,后赵君主石虎的三儿子石鉴也疯狂喜爱长发。作为地方最高长官,他欺压下属毫不收敛。

“文武有长发者”都被他拔了头发,不是用来装饰帽子,就是赏赐给嫔妃、宫女。

唐代时,为了遏制这种恶行,朝廷还出台专门的法律以保护百姓头发:

如果犯人剃光了被害人头发,那就判处一年半有期徒刑;

如果犯人没剃光被害人的头发,那就拔一些犯人自己的头发,再杖责八十;

如果犯人剃人头发还据为己用,那就按《贼盗律》处置。

唐·张萱《捣练图(局部)》(宋摹本)

现藏于波士顿美术博物馆

除了使用真人头发做假发外,蚕丝、动物毛发也可以制作假发。《酉阳杂俎》记载狒狒“血可染绯,发可为髲”。

当然,茂盛的头发并不是我国独有的审美。在繁复的外交往来中,也时不时会见到假发的身影。

中国的服饰艺术有着数千年的历史,假发作为古代女性必不可少的头饰,也曾是尊卑等级的象征。

如今,假发的造型、颜色、材质越来越丰富,也不再拥有高高在上的政治意义,而是能轻轻松松地进入寻常百姓家,成为美丽、时尚的代名词。

张小帆,《凝走弄香奁 对镜贴花黄——从盱眙出土的汉代漆奁盒漫谈古代女性梳妆文化》