本帖最后由 Hutong9.net 于 2021-8-30 07:29 AM 编辑

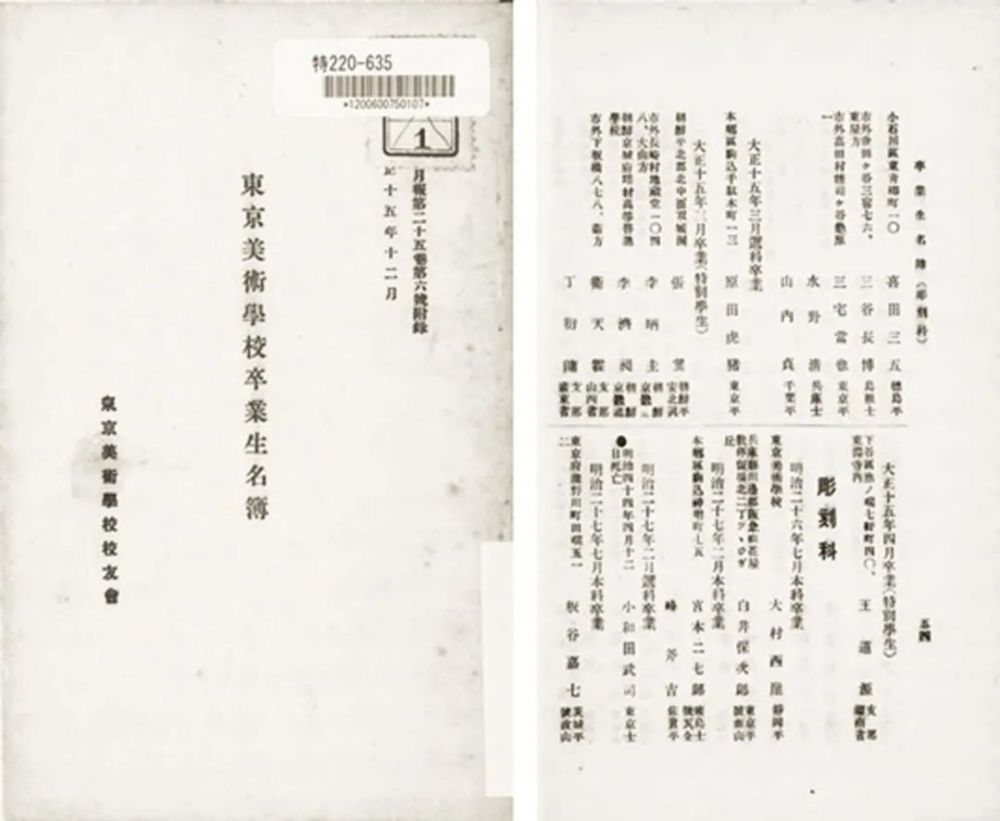

丁衍庸从小就有艺术天份,抱着“回国从事美术教育,服务于国家民族”的宏愿,1920年踏上了留学之路,一边学日文、一边在东京川端美术学校学素描。

这个学校的性质,类似是给美术爱好者、艺考生,作为补习的绘画补习班。

隔年,丁衍庸顺利考进了日本最具规模的高等艺术学府——东京美术学校的西洋画科,并进入画家和田英作的画室学习。在学院派严格的训练下,丁衍庸学习石膏像、人体、静物与风景写生等。

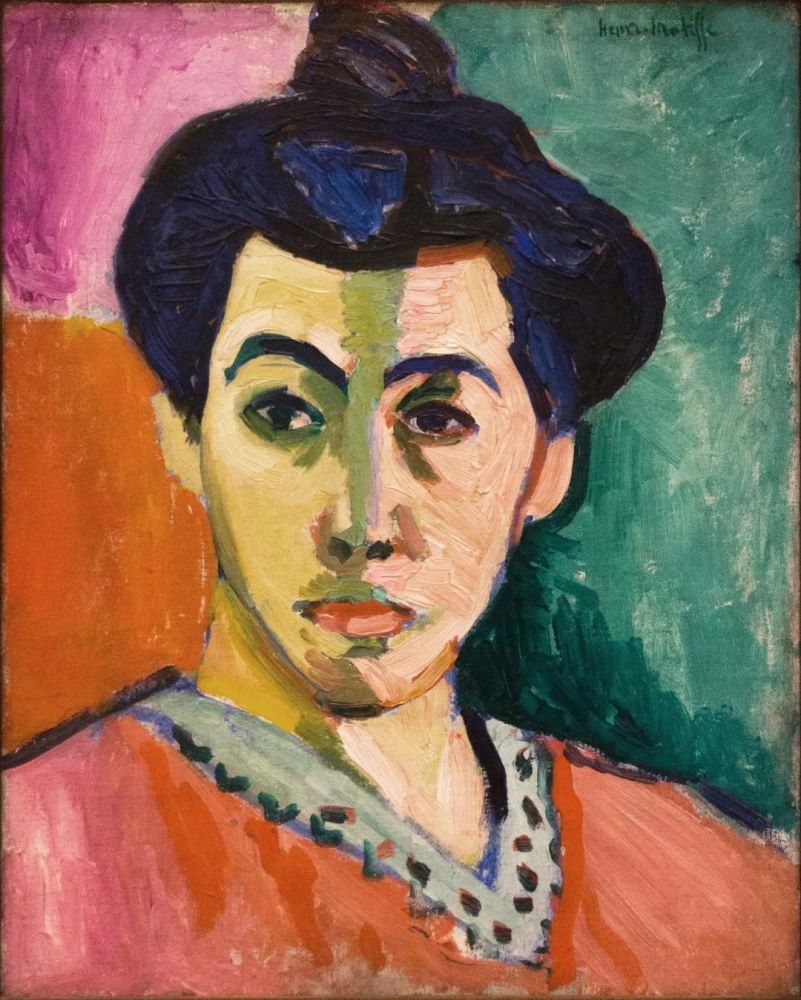

亨利·马蒂斯《带绿色条纹的马蒂斯夫人像》,1905

留学期间,影响丁衍庸最深的,就是1922年在东京举办的“法兰西现代艺术名家展”。有别于校内接触到的日本画家,丁衍庸第一次看到了雷诺阿、莫奈、塞尚、马蒂斯、高更、梵高等大师的真迹。

简约的构图、鲜艳多彩的色块、狂放的绘画手法……他尤其喜欢马蒂斯。在他此后的油画创作里,多多少少能看到马蒂斯的影子。

张大千与山田喜美子

当时,有不少中国艺术家留学日本:张大千在京都学习织染和绘画、傅抱石1933年学帝国美术学校(现武藏野大学)等。

在那个特殊的时代背景下,留学生们首先思考的问题,就是如何用现代化的观点从事创作,带入“中学为体、西学为用”的核心,发挥自身的国家文化传统。

1930年代在上海的丁衍庸

1925年秋天,丁衍庸回到中国,主要在上海活动,引进西方艺术和教育模式,一心希望推动中国艺术现代化。

当时教授西洋绘画的丁衍庸,带着中华艺大的学生们去杭州写生,没想到大家只会画湖心亭、三潭映月,千篇一律的纪念式题材和手法,让丁衍庸体会到国内美术发展贫弱,毫无情趣,多年后回想起来还是觉得“气死了”。

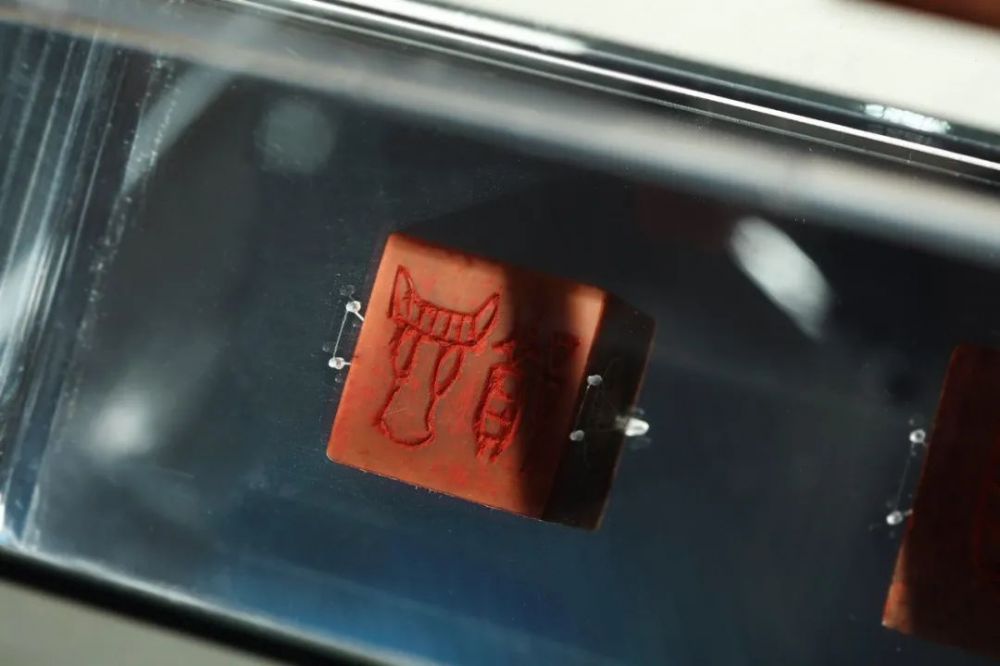

丁衍庸收藏的古印章和器物

几年间,丁衍庸往返上海、广东、重庆,并负责广州博物馆筹设工作,因而接触到中国古代文物,开始了篆刻、印章、字画等收藏。

左起丁衍庸、第一任妻子莫素文、

弟弟、母亲、及两位妹妹,1930年代

他意识到西方不少现代艺术家从非洲、太平洋及东方艺术汲取灵感,于是他把目光放到中国古代文化上。丁衍庸长期待在广州博物馆,直到二次世界大战之前,也就是1937年卢沟桥事变发生当年。

战后他前往重庆,和林风眠、关良、赵无极、朱德群等十多位现代派画家一起合办独立美术展览。

左起陈士文、丁衍庸、陈美琴、赵无极、张碧寒,

在新亚书院艺术专修科第一届师生美展展览现场,1958

丁衍庸与厐薰琹、杨秋人、谭华牧等人

参加广东省立艺专的师生画展

1946年,丁衍庸接任广东省立艺术专科学校,他把学制从2年改为3年、捐出上百本私人藏书、添购教具、邀请庞薰琹、马思聪、杨秋人、谭华牧等艺术界名流来学校交流演讲。

在此之后,丁衍庸在传统绘画中找到了心灵慰藉——明末书画家八大山人。他四处收集八大山人的字画,也成为他作品风格变迁的一大关键。

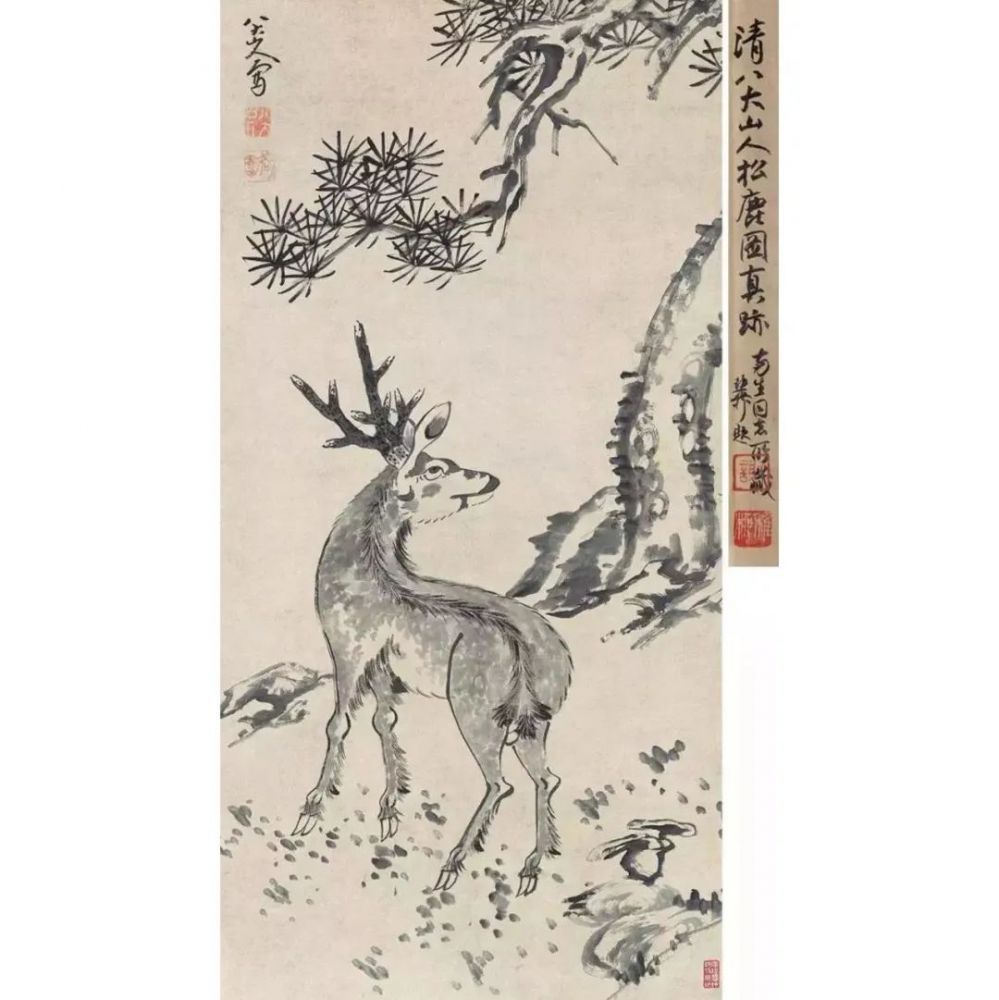

八大山人《松鹿图》,明末

1949年,他离开家人,随身只带着他喜欢的印章和几幅八大山人的作品到了香港,进入德明中学、珠海书院、香江书院任教,而后进入新亚书院,成为学校艺术系创系的重要人物,长年投身教育和创作,30年的岁月没有再踏足故乡。

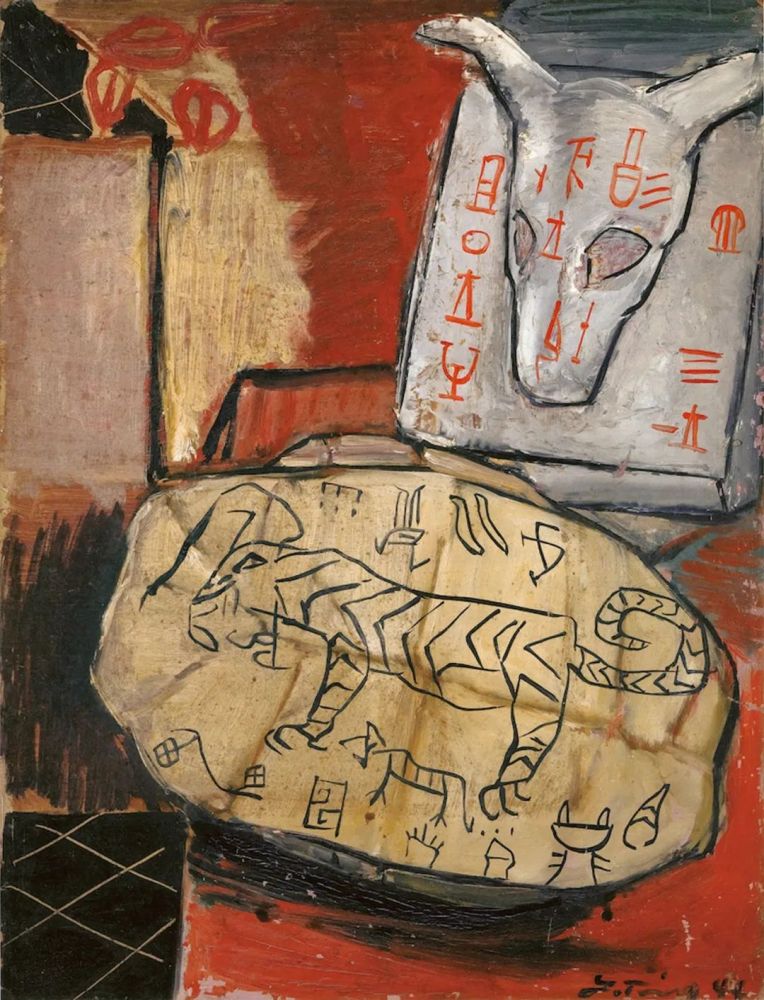

丁衍庸《文原》,油彩、木板,1955,60.2x45.5 cm

将小篆、经文等中国文字入画

这次展览展出的丁衍庸作品,年代最早的是1955年,画面呈现出中西交融,把古代印刻和西方绘画手法结合在一起,一直到1970年,丁衍庸不断尝试用西方的色彩呈现东方线条的美感。

“我呢,也经常这样说:我很想把中国画的线条和墨用到西法画上”——丁衍庸。

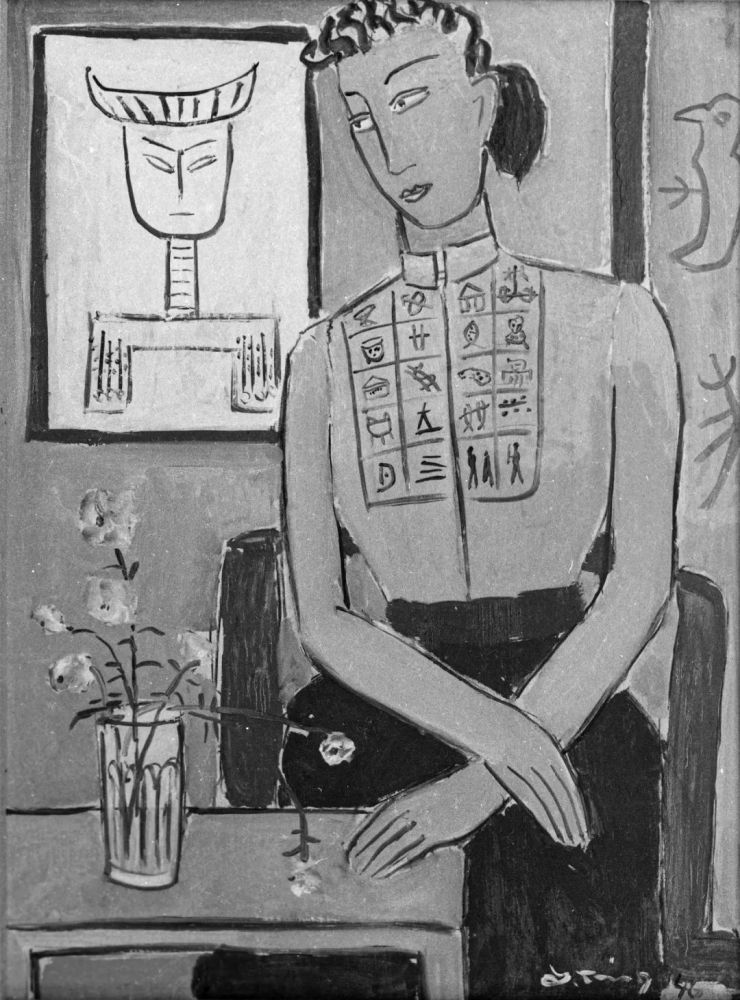

丁衍庸《花前》1957,媒材与尺寸不详

本照片由丁氏家属提供

1957年的画作《花前》,丁衍庸描绘了一名女子坐在桌子前面,整体风格手法与马蒂斯极为相似,但女子身上的衣服,带有甲骨文的图样,墙上也露出了动物符号。

丁衍庸早期油画呈现的是野兽派,又不去强调造型的拘束性,本身的用笔和构图都很抽象,比较多地用文字和色块呈现线条感,虽是拿着西方的油画笔,但是回到传统中国。

丁衍庸,1962年,丁氏家属提供

丁衍庸刚到香港的前几年,经济物资匮乏,他原名“丁衍镛”,但除了正式签署文件之外,他把“镛”字的金字旁去掉,落款、印章、私下签名都改为“丁衍庸”,表示自己一贫如洗的窘迫。

好几幅作品是双面画,一幅画画了没有买家感兴趣,背面就再画一幅,重复使用画布,或是一块木板随手拿来就可以画画了,有时候丁衍庸甚至会在同一块画布上作画,一幅盖过一幅,说明他对生活感到困顿不安。

|