在网购大行其道的今天,每年的购物节已经不只有“双十一”“双十二”和“六一八”了,什么“七夕季”“开学季”“会员季”,总之,没有一天不是在让你买买买的。

每到夜半时分,正在吃土的国历君都想问一句:回到古代会好吗?

古代有没有这样的购物狂欢呢?清代的一首竹枝词或许可以给出答案:

西城五月城隍庙,滥贱纱罗满地堆。

乡里婆娘多中暑,为穿新买估衣回。

为了买到便宜的衣服,就算中暑也在所不惜,倒与如今熬夜蹲点秒杀的电商购物节相差无几,这首竹枝词描写的正是清代北京庙会的情形。

现北京西城的都城隍庙旧址。来源/网络

庙会由何而来?

庙会是一种依附于特定的宗教场所和宗教仪式而发展起来的民俗活动,集宗教祭祀、文化娱乐和商贸交易于一体,一般会在固定时节举行,商贸活动繁盛的庙会正是古人营销的购物节。

庙会最早可以追溯至先秦时期的祭祀活动,出自祖先崇拜和自然崇拜的文化渊源。人们经常在特定的时间聚集,来祭祀自然神灵和氏族祖先,玉器、象牙、青铜器等常被用以作为祭祀器具。《左传》中记载着这样一句话:“国之大事,在祀与戎。”也就是说,祭祀活动和军事行动就是当时的国家大事。

玉器是先秦时期典型的祭祀用品,图为神像纹琮。摄影/老山货,来源/图虫创意

至汉代,佛教传入中国,发展到魏晋南北朝时达致“南朝四百八十寺”的盛况,寺庙集会逐渐成为一种约定俗成的广泛性活动,在与本土道教及民间信仰的交汇中,衍生出名目繁多的宗教活动。

始建于东汉永平十一年(公元68年)的洛阳白马寺,是佛教传入中国后兴建的第一座官办寺院。摄影/遇见苏州,来源/图虫创意

南朝梁人宗懔撰写的《荆楚岁时记》就提及:“四月八日,诸寺各设斋,以五色香汤浴佛,共作龙华会,以为弥勒下生之征也。”时至今日,“龙华会”在许多地区仍是重要的庙会活动。

隋唐时期,相对稳定和统一的社会环境为庙会文化的兴盛提供了有利条件。到了宋代,庙会在酬神、求神、娱神的功能之外,已经衍生出许多文娱和商贸活动。如都城汴京中著名的相国寺每月就会有五次开放,在当时人看来,甚至有“万姓交易”的壮观场面。李清照在《金石录》后序中所写的“步入相国寺,市碑文归”,指的就是她的丈夫赵明诚到相国寺购买碑文的事情。

今开封大相国寺。摄影/我不睡觉T,来源/图虫创意

明清时期,随着手工业和商品经济的发展,商贸活动也成了绝大多数民间庙会中不可或缺的一环,所以庙会也常被称为庙市或香市。明代郝敬所撰《谈经》就记述了当时庙市的繁盛情形,会上不仅有着琳琅满目的古玩珍宝,还有外国客商往来买卖,“碧眼胡商,飘洋番客,腰缠百万,列肆商谈”,想必定是热闹非凡。

明朝大力提倡守护城池的城隍神,洪武年间,明太祖朱元璋就曾大封天下城隍,还直接下令各级官府比照其官衙规模来建造城隍庙。作为地方官民共同参与的大型庙会,城隍庙会成为了明清两代影响最大的集会活动。在一定语境下,“庙市”甚至特指城隍庙会。明代孙国敉在《燕都游览志》中就写道:

“原庙市者,以市于城西之都城隍庙而名也,西至庙,东至刑部街,亘三里许,其市肆大略与灯市同,第每月以初一、十五、二十五开市,较多灯市一日耳。”

北京西城修缮后的都城隍庙后殿,坐落于金融街的高楼大厦之间。来源/小羽怪,来源/图虫创意

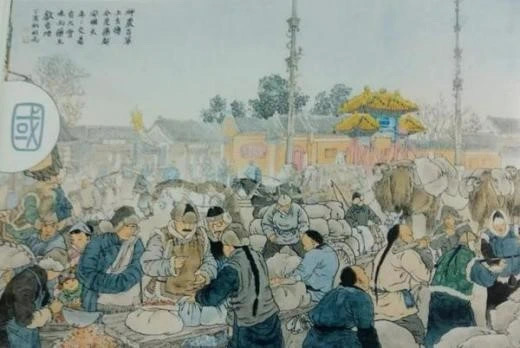

到了清代,城隍庙会繁盛依旧,“西城五月城隍庙,滥溅纱罗满地堆”的描述想来也不算夸张。除了城隍庙,都城北京的其他寺庙也同样有十分壮观的庙会活动。《京都竹枝词》便有这样一首描写庙会商贸活动的内容:

东西两庙货真全,一日能销百万钱。

多少贵人闲至此,衣香犹带御炉烟。

其中,东庙指隆福寺,西庙指护国寺。前者在当时就有“京师隆福寺,每月九日,百货云集”的记述,后者的庙会活动中更是诞生了如今驰名全国的小吃品牌。

护国寺小吃。来源/网络

庙会上卖些什么?

在庙会的市场上能买到些什么呢?明人郝敬这样写道:

庙市乃天下人备器用御繁华而设也,珊瑚树、走盘珠、祖母绿、猫儿眼,盈架悬陈,盈箱叠贮,紫金脂玉,犀角伽㑲,商彝周鼎、晋书唐画,宋元以下物不足贵。又外国奇珍,内府秘藏,扇墨笺香,幢盆钊剑,柴汝官哥……洋缎蜀锦,宫妆禁绣,世不常有,目不易见诸物件,应接不暇。

由此来看,这样聚集天下奇珍异宝的盛会恐怕不比当今的购物节逊色。当然,并不是所有的庙会都是如此,庙会自身的规模与所售商品的种类也与所处地域和场所大小有着直接关联。由于城乡庙会满足的群体需求不同,庙会商品也存在差异。

城镇庙会上的日常用品居多,还包括金银玉器等昂贵品和花鸟虫鱼等消遣品。隆福寺庙会就曾是北京规模最大的庙会,自光绪年间庙内失火后,隆福寺甚至成了“百货俱备,游人甚多,绝不礼佛”的地方,售卖的东西包括珠玉、绫罗、衣服、饮食、古玩、字画、花鸟、虫鱼以及平时的日用品等等,可谓是应有尽有。

隆福寺旧照。来源/网络

乡村庙会则以生产和生活必需品为主,有着较强的实用性,比如耕地的牲畜和农具。原本地处郊区的昌平关帝庙每年五月都会举行庙会,商品就主要以农民的生产用具为主,有碾子、猪槽、磨等石制用具,锄镐、犁铧、铲子、锯子等铁制用具,还有箩筐、簸箕、筛子、扁担等竹制用具等等。除此之外,也有雨伞、草帽、梳子、镜子、头饰、鞋样等生活用品。同时,关帝庙会正值杏子成熟的时间,因此也有许多杏摊,庙会也被称为“杏秋庙会”。

除了常见的货物品类繁多的庙会,民间也有以专门交易某类商品为主的庙会,如北京的花市火神庙。火神庙始建于明代,因庙会中主要以售卖假花、头饰等女子饰品而闻名,故称“花市”。清人震钧的《天咫偶闻》中就这样写道:“每逢四有市,其北四条胡同,则皆闺阁装饰所需。”

清宫剧中仿制的清代点翠纹头花。来源/网络

五台山的骡马大会因主要交易牲畜而得名。五台山位于山西,是佛教四大名山之一,相传为文殊菩萨的道场,在唐代便有三百多处寺庙。到了清代,五台山会在每年六月举行庙会。而且,因为此地水源充足、天气凉爽、牧草优良,所以附近的农民便会赶着骡马牛羊等牲畜前来放牧,当地称之为“寄坡”。同时,当地人也会趁庙会期间进行牲畜买卖,长此以往就形成了骡马大会。

河北安国的药王庙庙会则是药材行业中响当当的交易市场,甚至有着“草到安国方成药,药经祁州始生香”这一说。这里的药王庙始建于东汉,药王是指汉武帝刘秀部下的二十八宿将之一的邳彤,相传他精于医术,常在民间行医,深受爱戴,死后葬于此地。后世在此祭祀和求药的人渐多,各地药商也在庙会期间赶来交易,逐步成为了一个庞大的药材市场。

安国药王庙庙会图画。来源/网络

在一般的庙会中,还有着坐商和行商两种经营方式。坐商的摊位基本固定,按时缴纳租金,不论是否处于庙会时节都可以营业,只是庙会期间生意更好。行商则是流动性的商贩,哪里有庙会就去哪里搭棚售货,经营相对灵活。

如何在庙会上招揽生意也是一门巧活儿,主要靠的是商贩的吆喝叫卖。大多数叫卖歌简短精炼,往往就是重复所卖货物的名称,但讲究音调有起有伏有长有短。如新乡城隍庙会上卖醋的商贩就这样吆喝:

谁——灌——醋——咧

谁——灌醋

谁灌——醋咧

谁——灌——醋

就现在来看,这种以简单重复的文字和起伏有致的音调来进行营销的方式仍不过时,无限的“洗脑循环”往往能给顾客留下深刻印象。

庙会上吃什么?玩什么?

在古代逛庙会,要是饿了又该怎么办呢?正如现在的购物商场中多都会入驻餐饮店铺一样,古代的庙会中,小吃摊位前也总是热热闹闹。

庙会中售卖的主要是当地当季的食物,对于外地人而言,这是一个品尝地方特色美食的绝佳机会。在北京隆福寺庙会上,就有茶汤、豆汁、扒糕、灌肠、馄饨、面茶、艾窝窝、豌豆黄、年糕、炒肝、爆肚、卤煮小肠、火烧、白水羊头肉、烧饼、螺蛳转、豌豆粥、炸豆腐、萨其玛、棉花糖等等,可以说是几乎集齐了京城的代表性小吃。

北京传统小吃艾窝窝。摄影/微光,来源/图虫创意

当今的电商购物节往往会有相应的文艺晚会宣传造势,而在古代的庙市中,除了有各式商品外,也有着层出不穷的娱乐活动,由此形成了我国民间艺术中的一大文化景观。

庙会中的文娱活动,最原始的功能是娱神,最基本的项目就是唱戏,正所谓“高搭戏台过庙会”。有的地方,民间戏曲演出俗称“唱神戏”,往往包含着民间故事、民间音乐、民间舞蹈和民间信仰。在实际开展过程中,看戏成了民众难得的集中性娱乐活动,人们借此娱神娱人。

不同地方的剧目内容各有差别,一般而言多与相应的场所或时节有关。如关帝庙会上多是演出以关公为主角的三国故事;佛教庙会中主要是关于佛教故事的戏,常见的就是“目连戏”;土地庙会上唱的就是“土地戏”,又称“平安戏”和“社戏”;龙王庙会上多有“五方圣贤会戏”。

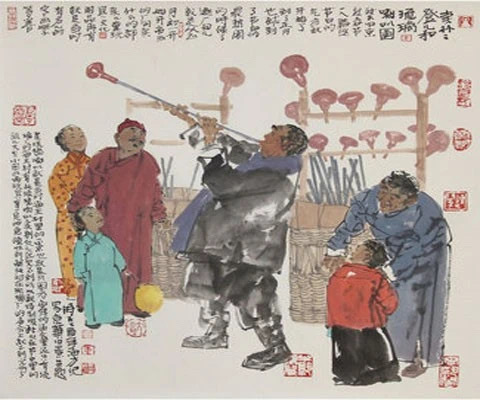

赶庙会是民间艺人的重要谋生方式,除了最基本的戏曲,庙会上还会有各种曲艺表演和武术杂耍,皮影戏、木偶戏、唱小曲、说评书、讲相声、舞狮子、踩高跷……可谓是听觉和视觉的极致体验。

皮影戏,又称影子戏、灯影戏。摄影/纹高九斗九,来源/图虫创意

在庙会上,既有文艺表演这种可以集体围观的娱乐活动,也有可以满足个人取乐的各式小玩意儿。比如在隆福寺庙会中,售卖的小玩意儿就有噗噗噔儿、琉璃喇叭、空竹、风筝、泥人、走马灯、小火轮、竹木刀枪、面人、糖人、鬼脸毛猴等等。

清代空竹。来源/故宫博物院官网

尤其是对于小孩子而言,古时的庙会就犹如现在的玩具城。商贩们往往还边玩边卖,既示范了玩法,也让路过摊位的人们跃跃欲试。

吹琉璃喇叭。来源/网络

“民俗终日劳苦,间以庙会为乐。”在休闲娱乐方式比较贫乏的时代,庙会使人们拥有了集中性的群体狂欢。

时至今日,各地还保有规模不一的庙会传统,北京的妙峰山庙会、山东的泰山东岳庙会、上海的龙华庙会等在2008年还被列入了第二批国家级非物质文化遗产名录。随着时代演变,庙会的社会功能不复从前,但仍然是民俗文化的一个重要载体。

参考资料:

1高有鹏:《民间庙会》,郑州:海燕出版社,1997年。

2高有鹏:《庙会与中国文化》,北京:人民出版社,2008年。3曹荣、华智亚:《民间庙会》,北京:中国社会出版社,2006年。4赵世瑜:《狂欢与日常——明清以来的庙会与民间社会》,北京:北京大学出版社,2017年。5仲春明:《中国的庙会市场》,《上海经济研究》1987年第5期。6赵世瑜:《明清时期华北庙会研究》,《历史研究》1992年第5期。7吉发涵:《庙会的由来及其发展演变》,《民俗研究》1994年第1期。8武立贵:《五台山骡马大会》,《文史月刊》2001年第3期。9刘铁梁:《庙会类型与民俗宗教的实践模式——以安国药王庙会为例》,《民间文化论坛》2005年第4期。10宁欣:《乡村的庙会与庙市》,《文史知识》2007年第1期。11岳永逸:《精神性存在的让渡:旧京的庙会与庙市》,《民俗研究》2017年第1期。