不知道从什么时候开始,在自称为“吃货”的人群中,有那么一拨人的品位变了。

变什么样了?“low”了。

具体操作体现在:他们会专门找那些地理位置极其偏僻的苍蝇小馆。

说到偏僻,当然是地图上找不到定位,只能去到附近问当地人才知道,反正越难找的地方就越能调动起这拨人的兴致,越是要去。

除了苍蝇小店,他们更常去的是破破烂烂的老店。

从时间上看,老店的标配是最起码经营了20年以上。而且跟如今网红店扎堆聚集在商圈附近不同,这些老店是零散的点状分布。它们往往会在一个城市的老城区,居民楼下,小巷里,或者是农贸市场附近的临街商铺。

△老店大多数藏在临街商铺中 /unsplash

要找到这些店,靠的并不是明亮的招牌。因为你最终找到的往往是一块发黄、裂开的牌子,又或者是根本就找不到招牌。

你要学会观察。

有空调和足够的用餐空间并不是这些餐馆的标配,所有能够用金钱堆砌、变现让你快速捕捉到的东西,在老店面前都不值一提。

相反,你会在店里看到,有不少食客是上了年纪的阿叔阿婆、阿哥阿姐,还有赤裸裸地告诉你“本店历史”的创始日期标志。

既然这些老店在地理位置、装潢甚至用餐环境上都不占据优势,那么当我们去吃老店、谈论老店的时候,谈的是什么?

△横街窄巷中,可能藏着惊艳的苍蝇馆子 /unsplash

去老店,吃的是味道

做饮食最精彩的地方就在于,通过不同食材之间的混搭、烹饪方式的切换,以及配料香料的加持,能创造出各种各样的味道、刺激着人们的味蕾。

人们流连于各个店铺进行尝试,为的就是去寻找这种味蕾上的刺激,满足自己对新鲜感的追求。

而不少店家,为了切合大众追求新鲜的嗜好,变着花样地更新菜单、更新烹饪方式,目的只有一个:留住客人。

而我们要讨论的老店,显然不属于这一范围。

因为老店最可贵的地方就在于:对味道的坚守。

今年2月份的时候,我跟朋友一起去吃了佛山一家做了几十年啫啫煲的饭店。工作日刚好放午饭,我们等了3轮才有空桌。饥肠辘辘等待啫啫煲上桌的空当,我们刚好碰上隔壁桌的两位主持人给店老板做采访。

其中一位主持人感叹,店里啫啫煲味道还是跟他小时候吃到的一样,没有变过。只见老板嘴角微微上扬,一副看破红尘的样子,慢慢道出了几十年来保持同一味道的秘诀——每天凌晨4点就要开始准备,亲自去市场选购食材和配料,刮风下雨都不变。保证了食材的质量,也就保证了菜最终的味道不变。

“几十年保持一个味道,不容易的,真的不建议年轻人做餐饮,太辛苦了。”最后,叼着烟在吃的老板,都忍不住放下烟头,感叹一番。

△啫啫牛肉煲 /作者供图

改变味道太容易了,迎合大众太容易了。

我曾目睹家楼下一家小吃店多次的“战略转型”。店里由夫妻两人一起经营,本来是做武大郎烧饼的,后来也做起了铁板烧。后面发现一家网红店火起来之后,硬生生地把铁板上的烤肠烤串,换成了不臭不香的臭豆腐。

疫情后堂食重新开始之后,我惊奇地发现,店招牌从“武大郎”变成了“炸鸡”,下面有个小括号写着——重庆小面。店家学习能力快这一点我不否认,但是店里的东西绝对不会好吃到哪里去。

△炸鸡+重庆小面/作者供图

毕竟,没有时间的沉淀,何来吸引人的味道?

走访过多家老店之后,你甚至还会发现,店面越是破旧、店里的味道保持得越好,坚守得越是纯粹。

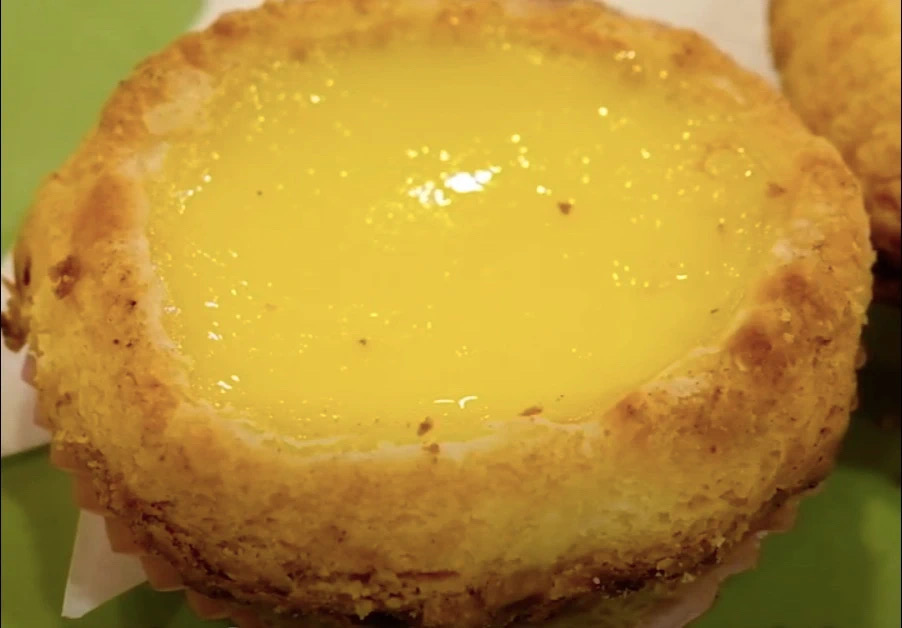

疫情前,我跟着朋友到香港长沙湾一家有着50多年历史的新华茶餐厅。店门都还没进,我就已经被门口刚刚新鲜出炉、散发着满满黄油香味的蛋挞吸引了。

这家店的蛋挞和店面一样其貌不扬,但是吃一口,味道直接让人叫绝。太酥化了!是从蛋挞外表看不出来的酥化,还有蛋挞里面的蛋浆温控做得非常好,吃到里面还有少少流心!

△蛋挞有200层酥皮,甚至能吃到流心/作者供图

可能是我的反应流露出了一个食客对美食应有的尊重,店里的伙计经过,非常自豪地指着蛋挞最外层跟我说:看不出吧,这个酥皮有200层。我们店里做蛋挞的老师傅,一直做了30多年。

这时我的目光从眼前的酥化蛋挞转移到店里的员工,发现员工里很少年轻人,大多数都是上了年纪的阿姨阿叔。

而且从他们下单、传菜上菜等环节的配合度和熟练度,以及空闲时间的嬉笑互动来看,彼此之间的默契都是靠年份堆积出来的。

△老店里永远洋溢着自然融洽的相处氛围 /《行运一条龙》

时代永远在变,特别是在香港快速更替的浮躁时代背景之下,这份对味道近乎偏执的坚守,是可贵的,而店里员工之间沉淀出来的如亲人般的情感,更是稀有的。

我想大家奔着老店去,为的就是这种纯粹但又绵长的情谊吧。