我是一个特稿记者,十多年的职业生涯都在寻找故事,就是那种惯常意义上的惊心动魄的故事。但我也很清楚地知道,我自己这趟旅行,包括湘黔滇旅行团80年前的旅行,都没有惊心动魄的故事。可是当我开始采访联大的后人,了解他们的人生故事的时候,我发现最终我要处理的是一个时间的故事:当你把旅行拉长到一个人一生的长度的时候,这件事本身就挺惊心动魄的,或者说「惊心动魄」已经不再重要了。

我叫杨潇,是一个文字工作者,今年刚刚出版了新书,叫《重走:在公路、河流和驿道上寻找西南联大》。在座的朋友应该都知道西南联大,但是我想知道长沙临大的人可能不多。

让我们回到1937年吧。卢沟桥事变爆发之后,大概几个礼拜的时间,北平和天津就沦陷了,当时的清华大学、北京大学和南开大学奉教育部的命令,合组了国立长沙临时大学。

长沙临大是1937年11月1号正式开学的,过了三个多礼拜,长沙就遭受了日军的第一次空袭。很快上海和南京相继沦陷了,广州和武汉也受到了重点攻击,夹在中间的长沙就不太适合作为久居之地了。

于是从1938年1月开始,国立长沙临时大学就分三路西迁昆明,这就是著名的西南联大的由来。

重走

湘黔滇旅行团之路

大家可以看一下这个路线图,最主流的一条路线就是最下面这一条,先是坐铁路到香港,然后坐船到越南的海防,再转滇越铁路去云南。

这也是当时最主流的一个交通方式,也是最安全和最快捷的一个方式。问题是这样你得经过两个殖民地,一个是香港,英国殖民地,一个是安南,就是越南,它是法国的殖民地。

中间这一路是走公路,主要是一些教授走的路。当时钱穆在回忆录上还写到说,他本来是要步行的,但是受阳朔风景的诱惑,就改走了公路。

最艰苦的是这一条,大概有300个男生和11位教师,他们以徒步为主,花了68天的时间走了1600公里。

从长沙穿越湘西,穿越整个贵州,最后到达了昆明,这就是中国教育史上有名的「湘黔滇旅行团」。

旅行团里面出了很多名人,11个教师里面有大家都知道的闻一多、袁复礼,学生里面也有很多大家都听过的名字,比如说诗人穆旦、哲学家任继愈,还有很多两院院士,数不清的教授和工程师。

在旅行团出发80年后,我用41天时间,也是以徒步为主的方式,重走了这条老路。

那是2018年,我正迎来自己的第三个本命年,36岁,那时候我已经从媒体辞职一年多了,告别了所谓的社畜生涯。

但是我并没有获得辞职的时候一直心心念念的自由,很快就陷入一种失重的状态,所以这一次长途跋涉也成了我解决自己所谓的存在主义危机的一种方式。

我是后来才意识到,当我走在湘黔滇这条路上的时候,一直在借用年轻人——就是那群18岁到20岁出头的学生的视角,来看当时国家正在经历的变化。

其实我已经36岁了,和他们老师的年纪比较接近,当时闻一多和黄钰生都不到40岁,年纪最长的袁复礼也只有45岁。

等书写出来之后,我发现不管是读者还是媒体,都对我这个重走的人,更感兴趣,好像我的这个选择、这个行动,是某种非典型性的解决当代困惑和焦虑的方式。我每到一个地方都要被问,你怎么看待年轻人纷纷躺平的问题?

直到某一天我突然一惊,我这本书能写出来最应该感谢的是老年人啊。那些在垂垂老矣之际,留下了他们的口述史、日记,留下了他们的信件的联大一代的老人。

还有那些刚做完手术,愿意在病房接受我的采访,又或者是花四个小时给我打越洋长途的联大二代、三代的老人们,更不要说沿途湘黔滇线上那些不知名的老人们,我随便流露出一点好奇心,他们就会滔滔不绝地跟我讲他们县城的故事。

我想过为什么,可能老人太孤独了吧,愿意听老人说话的人真的挺少的。我今天就想分享两个老人的故事,不过这两个故事并不符合我们标准定义上的惊心动魄的故事。

赵新那

第一位老人叫赵新那,她是我的第一个采访对象,2018年4月8号,我从长沙正式出发,出发之前我去中南大学的院士楼拜访了赵新那。

她1923年出生,那一年95岁,这是我采访完之后跟她和她的儿子的一个合影。这是赵家的一个传统,每次有客人来访,他们都会请客人签名、合影。

▲ 2018年4月8日,杨潇与赵新那、赵新那之子黄家林

她的父亲很有名,叫赵元任,可以说是中国现代语言学之父。赵新那的童年过得特别漂泊,因为她的父亲赵元任几次往返于中美之间,在不同学校任教,所以在10岁之前她上了很多个小学。

▲ 赵元任(1892-1982),语言学家、音乐家

到了1934年,赵新那11岁的时候,终于稳定了下来。那个时候赵家随着中研院史语所定居南京,当时的首都。

史语所所长叫傅斯年,他给赵元任先生安排的语音室特别考究,地毯是北平定制的隔音地毯,更不要说那些仪器,都是外国的、特别好的语音研究仪器。

因为傅斯年觉得大家好不容易结束了漂泊的岁月,现在定都首都,终于可以安心发展自己的研究了。学者们的家属也觉得以后会在南京一直生活下去,就纷纷谋划着盖房子,赵家也不例外。

但是美好的事情总是不太长久,很快中日关系紧张起来。南京街头出现了越来越多的抗日标语,赵元任是语言学家,有语言洁癖,特别不能容忍抗战标语中的那些语法错误。比如这一句,被他记在小本本上,「大家要提心吊胆的恢复民族固有的地位」,非常莫名其妙的一句话。

后来卢沟桥事变爆发之后,中日就开战了,很快就是八一三事变、淞沪抗战。大家都纷纷坐轮船往上游撤,往汉口撤。

那时候赵元任卧病在床,太古号客轮的船票有限,赵元任的太太杨步伟就安排她的大女儿带着赵元任,一路照顾他,让他们先去汉口。留下杨步伟和她的三个女儿,包括赵新那,在南京继续等船。

走的前一天,杨步伟和赵元任商量要带什么东西走,想来想去觉得用钱买不到的东西最要紧。于是赵元任走了之后,杨步伟就把赵元任写了31年的日记,以及他们家的四千多张照片,从那种老式的相册里一张一张撕下来,包成了七小包,在南京邮局排了七个小时的队,寄到了美国的一个朋友那。

他们的朋友叫Robert King,其实他们并不知道他家的地址,只知道他是贝尔电话公司的高级职员,于是就试着用这个地址寄过去了。

80多年后我拜访赵新那家,在长沙的中南大学院士楼里面,她的儿子给我看了几本影集,就是80多年前他的外婆在南京排了七个小时队寄出去的老照片。

这些老照片飘洋过海,居然真的顺利到达了纽约,可以说完完整整保存了一段历史。中国之后被卷入了一系列的战争与革命,设想那些照片留在中国的话,可能不太容易幸存。

这三张老照片,就是当年杨步伟排了七个小时队寄出去的四千多张照片中的三张,是黄家林先生前些天微信发给我的。这张站着的就是赵元任先生,应该是当时中研院在上海的办公室。

后面两张是赵家和朋友出去游玩的照片,这是长江,你能看到那时候长江上还有很多帆船。

这张是在邮轮上,左下角这位女士就是杨步伟,她是一个风风火火的、特别有巾帼之风的女性,右边这位斯斯文文的男性,是清华校长梅贻琦。

赵元任走了一个星期之后,杨步伟和赵新那终于等到了船票,也从南京出发了。第二天中午,船到了九江临时停靠的时候,上来了很多小贩。

赵新那告诉我,她母亲当时跟一个卖瓷器的小姑娘讨价还价了半天,最后决定花一块钱买下一尊白观音,准备付钱的时候,突然响起了空袭警报,所有的小贩都急匆匆地走了,于是她们就拿了一个不要钱的白观音。

这个白观音跟着她们一路从九江到汉口,南下长沙,又坐汽车去了广西,坐火车去了云南,之后飘洋过海去了夏威夷,去了耶鲁大学所在的纽黑文,去了哈佛大学所在的剑桥,现在在美国的华盛顿,在赵新那的大姐赵如兰的女儿家里面。

后来有朋友说,看到白观音这个细节就想到我书里写到的那些人。其实很多人的命运和白观音挺像的,你在一个大时代里被卷入洪流中,然后一直漂流,漂啊漂,漂到一个自己都不知道的地方。

赵新那她们上了轮船之后,终于和父亲重新团圆了。那个时候国立长沙临时大学也正在筹备开学,很多北大、清华、南开的教授已经南下到长沙了,很多人都是赵元任的好朋友,所以他们家就成了一个临时的聚餐地。

有一天大家买了一只火腿准备煮来吃,有一个刚从南京撤下来的朋友也来了,他告诉赵元任夫妇,赵家的房子不幸中弹,整个都烧掉了,所有的家什连同赵元任的几千册藏书都烧没了。

几十年后,杨步伟,就是赵元任的太太写回忆录,回想起他们离开南京的前一天,胡适先生来了,胡适问她,我的太太过几天要来南京,能不能在你们家借住?杨步伟说当然没有问题。

于是她在走之前,把所有的床单和被套都换了新的,还在床边的桌子上放了一束玫瑰花。几十年后杨步伟在回忆录里写,这是她的原话,「至今闭眼还觉得家中还是那样的。」

吴大昌

我要讲的第二个老人叫吴大昌,1937年11月1日长沙临大开学,清华大学机械系大二学生吴大昌大概是10月份左右前往长沙报到的。卢沟桥事变爆发的时候他已经放暑假离开了清华,回到了浙江新登的老家。

这个暑假特别漫长,因为一直在等开学,不知道什么时候开学,也不知道在哪里开学,于是在这个特别漫长的等待里,他读完了当时清华大学中文系主任冯友兰写的《中国哲学史》,有50多万字。

如今吴大昌是湘黔滇旅行团里面唯一一个还健在的人,他是1918年出生的,我第一次采访他是2018年5月下旬,他已经超过了100岁。

我从来没有采访过一个百岁老人,有一个朋友就提醒我,悠着点,跟他聊一个小时就行了,别把老人累着了。结果我去了他在北理工大学的家里,第一次就聊了四个半小时,最后把我聊垮了,是我主动结束的。

吴大昌是一个精力特别充沛的人,我第一次见他的时候,他每天读书看报,自己到楼下溜弯。

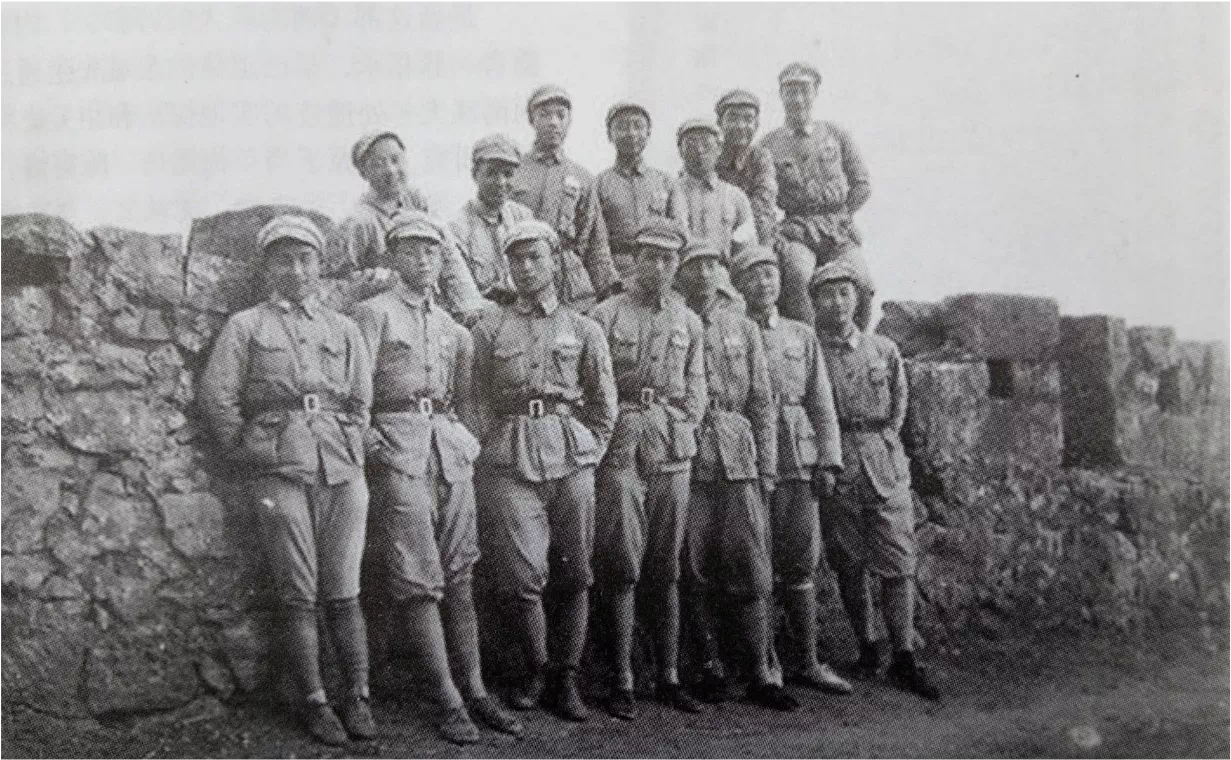

我找到了他们当年的照片,1938年,吴大昌在旅行团里被分入了第二大队一中队一分队,这是他们小队的一个合影。

▲ 湘黔滇旅行团第二大队一中队一分队部分合影

哪个是吴大昌呢?大家看第一排的右手边第二位,个子不太高,圆圆的脸,有点虎头虎脑的。

吴大昌还记得一些80年前的片段,和他在一个小分队里面的有一个清华大学大三外语系的同学,那个同学一边走路,一边背英文字典,背一页撕一页,走到昆明刚好把这本字典背完,也撕完了。

吴大昌说他还记得这个同学的神态,以及他走路的时候默念英文字典的状态,这个同学叫查良铮,就是后来的诗人穆旦。

我挑了几张旅行团的旧照片,这张应该是在贵州的一个叫关索岭的地方,那是旅行团经过的最艰险的地方,大家都是爬着上去的。

这张到底是在哪里还有争议,我想应该是在湖南,刚出发没多久的地方。因为他们是2月20号左右出发的,那时候湖南还是冬天,天气很冷,他们穿的是学校统一发的黑色的棉大衣。

他们走着走着,从冬天走到了春天,从春天走到了夏天,等走到贵州镇远的时候,大家游泳、洗浴、晾衣服,已经可以光着膀子了,这就是在镇远的舞阳河畔。

这张照片是已经走到了贵州西部,应该是中午,在一个山坳里面打尖,就是吃点随身携带的午餐,休息休息。这张照片分辨率还挺高的,但是并没有高到足以让你看到里面的每个人在干什么,但我猜里面肯定有人在打牌。

因为吴大昌跟我说打牌是旅行团最重要的娱乐方式,有的学生起早贪黑地走,就是为了早点到打尖的地方,多打会牌。

旅行团跋山涉水走了68天,1600公里,到达昆明是1938年4月28日。当时走另外两条路的同学都已经到了,有很多师生来欢迎他们,包括赵元任所在的中研院史语所,他们也提前到了。

这是在昆明的正义路,可能有些建筑现在还留着,格局还没有变。

他们背后高举着一个横幅,「国立西南联合大学慰劳湘黔滇旅行团」,这时候已经改名叫西南联大了。前排的四个男生,他们举着一个很大的花篮,这个花篮是教授太太们准备的礼物,这个花篮由四位少女献给他们。

赵新那:1938

赵新那就是其中一位,图里最左边这位就是赵新那,赵新那穿的是白底蓝花长衫,赵新那跟我说,这是她自己缝制的。

不过赵家在昆明没有待太久,因为一些原因,赵元任选择了出国,他接受了夏威夷大学的一个offer,举家赴美。当时在国难之中,赵新那根本不肯走,后来赵元任答应她说以后一定会回来,她才和父亲一块去了美国。

在夏威夷的时候人人都在讨论希特勒,那个时候英法这些西方大国对纳粹德国采取绥靖政策,赵新那记得当时她的母亲就非常敏锐地说,希特勒不可能就此罢手。

他们在夏威夷待了一年,赵元任又接受了耶鲁大学的offer,去耶鲁任教,于是他们坐上船从夏威夷又继续横跨太平洋,去了美国的东海岸。他们是1939年9月1日到达纽约港的,同一天,纳粹德国进攻波兰,二战爆发。

1941年,赵新那18岁的时候考入了拉德克利夫学院,这个学院后来并入了哈佛。她本来学的是数学,因为有一位犹太老师讲化学讲得特别好,所以就改学了化学。

她跟我回忆,那时候虽然世界都在打仗,但是美国还挺安静祥和的,十八九岁的年轻人都在参加舞会,或者去约会,去date之类的。

这张照片是在哈佛大学校园内的行人街27号,是赵家的一个小房子。这是赵元任、杨步伟和他们四个女儿的合影。赵新那就是挨着父亲赵元任的这位,是里面最漂亮的,当时也不乏追求者。

▲ 赵元任、杨步伟一家于行人街27号,右二为赵新那

但是赵新那说,我哪儿也不去date。她的母亲杨步伟转述别人的话说,你们家二小姐太骄傲了,谁都请不动。赵新那回忆起这段话的时候跟我说,「我没有心情,因为国家在打仗。」

她在哈佛最好的朋友不是美国人,都是从欧洲流亡到美国的犹太难民的孩子,她觉得和他们比较有共同语言,都是被压迫者。一直到现在,她还和一个捷克的犹太女同学保持通信。

我是2018年4月份拜访赵新那的,她说今年春节不知道为什么没有接到这个犹太女同学的来信,她挺担心的,因为两个人都已经90多岁了。

吴大昌:1940

吴大昌1940年从西南联大毕业后,来到了重庆,那个时候重庆轰炸得非常厉害,吴大昌说他自己心里总有一团阴影,到来年1941年,阴影就更大了。

首先是年初的皖南事变,国共之间的裂痕越来越大,紧接着纳粹德国进攻苏联,本来苏联还有余力帮中国,现在也没有力气了。用吴大昌的话说,一直都是不好的消息。

吴大昌毕业后第一份工作是在江津,一个金矿勘探场,年底的时候他换了一个工作,被调到了资源委员会,在綦江的一个冶炼厂。

那个冶炼厂的厂长是一个华侨,有一台收音机,他记得他到达当天,就是通过这个厂长的收音机听到了日军偷袭珍珠港的消息。吴大昌跟我描绘他当时的感受说,「就好像得到了一个胜利呀!」他顿了顿又说,「现在这么说很不好,是崇美。」

但这其实是很真实的情况,那时候在重庆的人都觉得日本人犯了一个错误,就是推了美国一把,把美国推向了彻底的对立面,对日本宣战,成为了中国的盟国。吴大昌说,「那个时候重庆沉闷的空气就都没有了。」

当时的生活还是非常拮据的,吴大昌的工资一个月的结余可以买一条裤腿,两个月的结余可以买第二条裤腿,三个月的结余可以买一块腰布,这样三个月就可以买一条裤子。

有好长一段时间,吴大昌只有一套衣服,那个时候,他们是上两个礼拜休一天,所以他就在休息的前一天晚上,把衣服洗了晾起来,第二天不出门。当然,在重庆就还得等天晴。

他说那个时候虽然生活艰苦,大家都还挺愉快的,很多同龄人都是毕业于联大的、浙大的、武大的,生活在那种二三十个人的大通铺里面。

过年的时候,吴大昌记得贴了一个对联,这个对联是他告诉我的,字是没对上的,但是我觉得还挺有意思的,叫「茅屋三间,广庇天下寒士;欢声一片,尽是厂中实习员。」

那个时候的重庆是陪都,美国大使馆也在这边,如果你懂英语的话,可以给美国大使馆写一封信,他们就会给你定期寄送新闻简报。

吴大昌和他的同学们就在这些新闻简报里,跟着美国海军陆战队,一个个攻占被日本人占领的太平洋岛屿,士气越来越高。

赵新那:1941

这个时候赵新那已经在哈佛读书了,当时他们住在行人街27号。行人街27号总是人来人往,他们的朋友很多。

这是其中一张老照片,最下面中间的是胡适,他的左手边是杨步伟,再左手边是赵元任,杨步伟的上面是周一良,周一良上面是杨联陞,这些都是后来的史学大家。

▲ 胡适、杨步伟、赵元任、周一良、杨联陞等,于行人街27号

当时赵家的客人特别多,有时候一天来上百人,分好几拨来,杨步伟就发挥了特长,给大家做东西吃。赵新那过了18岁,拿到驾照了,她就自愿担任母亲的司机,带着杨步伟去超市搜罗各种美国人不吃的食材,牛舌、鸭嘴、凤爪之类的东西。

杨步伟后来还出过一本食谱,讲如何做中华料理,这本书是赛珍珠作序,还成了美国的畅销书。她们家的客人总是一拨接着一拨,某一天要是没有客人来,杨步伟会说,「我都懒得做饭了。」

当时他们家的饭菜太受欢迎,也成了清华大学学生会的一个据点。有一天赵新那在聚会之后去厨房,看到一个高个男生在主动帮着洗碗,赵新那冲他嚷嚷说,「你别把碗砸啦!」然后过去帮着他一块洗碗,这是两个人认识的开始。

这个男生叫黄培云,是清华大学1938级化学系的毕业生,当时正在MIT麻省理工学院攻读硕士。

当时黄培云还参加了一个哈佛大学和麻省理工学院组织的中国留学生歌咏队,简称「蛤蟆歌咏队」,哈麻嘛。当时赵新那也在歌咏队里面,她回忆说,当时大家唱得最多的歌就是《凤阳花鼓》。

后来跟黄培云合租的同学发现他去赵家去得越来越频繁,到了1944年胡适先生生日那天,赵家举办了一个小型的宴会,在宴会上向40多个客人宣布,他们的赵新那和黄培云订婚了。

赵新那后来才知道,黄培云也参加了湘黔滇旅行团,走了68天到了昆明,所以1938年4月28号那天,一个献花的女孩和一个徒步3000里的男生,冥冥之中是见过一次面的。

但是两个人都没有印象了,赵新那说一直到1941年的那个厨房,才第一次真正见了面。