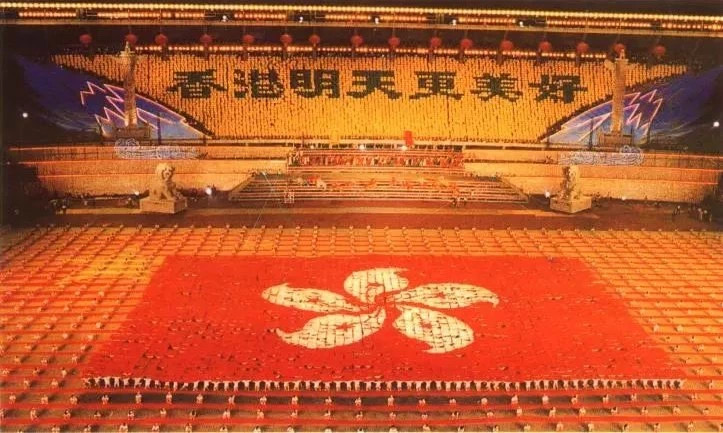

1997年2月19日,距离香港回归祖国仅剩100多天,那位提出“一国两制”伟大构想的老人走了。

他曾说,香港回归祖国时,他要踏上这块祖国的土地,就是坐轮椅也要去,哪怕在香港的土地站1分钟也好。

远在南海之滨,彼时的香港,一如老人生前所愿,正抖落百年沧桑的风尘,迈向新时代。

一切都在悄悄改变。

繁华的街上,英国皇家标志逐渐消失,政府部门用“香港”的英文缩写“HK”代替皇冠,女王的头像也被换成了紫荆花。

霓虹灯广告上是喜迎回归的标语,还有五星红旗的图案。

1997年早已远去,它留给我们的是怎样的回忆?

1997年回归前夕,各方势力仍在香港这块繁荣的弹丸之地明争暗斗。

那一年,董建华是全香港最得意的人之一。

在1996年12月,香港特别行政区第一届政府推委会400名委员的无记名投票中,董建华以320票的绝对优势超过另外两名候选人,当选为香港特别行政区首任行政长官。

董建华的对手们来头不小。

最早公开表态要竞选特首的是杨铁梁。他是首位担任香港最高法院首席大法官的华人,深谙港英时代的香港法制。

在董、杨之后,已故船王包玉刚的女婿吴光正也宣布加入逐鹿行列,当时香港的舆论焦点也变为“董吴之争”。

吴光正还有另一个重要身份——末任港督彭定康的好友。1992年,彭定康提出“政改方案”时,吴光正是唯一公开支持的中国商人。

董建华之所以能战胜杨、吴二人当选,绝非靠一人之力。

▲香港街景(摄图网授权)。

董建华的父亲董浩云,曾名列世界七大船王之一,关系网遍布两岸三地。

董建华的当选,也是众多香港富豪的胜利。

董建华深受父亲影响,在香港和大陆左右逢源,凭借霍英东、李嘉诚等商业巨头的支持,成为香港政治舞台的一匹黑马。

霍英东,这位曾在抗美援朝时组织船队运送物资支援的“红色资本家”,也是“改革开放的一个符号”,最早在大陆进行投资,他一向与董建华交往甚密。

1986年,霍英东曾在董家的东方海外公司债务重重时伸出援手,投资11.56亿港元支持董建华重整财务。董氏集团在这次“输血”后起死回生。

香港回归前夕,霍英东依旧在为内地的建设忙碌。

那一年,霍英东为中国申奥四处奔走,参与北京申奥的策划工作,还多次向自己的好友、国际奥委会主席萨马兰奇进行游说。

香港回归后的第二年,北京第二次提出申办2008年第29届奥运会。三年后,年事已高的霍英东终于在香港等来了北京获胜的消息。

▲香港维多利亚港风景(摄图网授权)。

董建华的另一位合作伙伴李嘉诚,同样对内地的建设倾尽心力。在回归前几年,李嘉诚会见小平同志,表示他和广大香港同胞对香港回归充满信心。

那一年,李嘉诚有近30%的营收来自于内地项目,他名下的集团公司向内地的投资总额已达500亿港元,因此成功地躲过了次年的香港金融危机。

同时,李嘉诚以集团和个人名义向内地的医疗、慈善机构及社会捐款已逾23亿港元。

值得一提的是,1997年,李嘉诚还不是香港首富。

那一年,恒基集团的李兆基以近150亿美元的财富蝉联香港首富的宝座,但是随着次年金融危机,房价缩水,李兆基受到不小的损失。

而同样作为房地产大亨的李嘉诚却通过此前大举投资内地和国外的市场,对资产重新布局,在金融危机中逆袭,取代了李兆基香港首富的地位。

1997年,亚洲四小龙之一的香港,是地区及国际金融中心之一,名列世界三大黄金贸易中心、世界三大货柜码头、世界第七大外汇储备,是全亚洲最发达富裕的地区之一。

那一年,香港1773亿美元的GDP占大陆的18.6%,600多万香港市民的人均GDP达2.7万美元,在数字上已经超过大部分西方发达国家。

但是,香港也是发达经济体中贫富悬殊最严重的地区。

到2018年,香港GDP3630亿美元,仅占大陆的2.66%,在回归后仅增长2倍多,而李嘉诚等四大家族的财富却增值了5倍,香港十大富豪的资产更是占据了香港GDP总额的35%。

▲香港四大家族代表:郭炳湘、李嘉诚、李兆基、郑裕彤。

庙堂之上,改旗易帜,江湖之中,风起云涌。

那一年,不是所有香港富豪都过得称心如意,香港四大家族之一的郭氏家族长子郭炳湘就遭遇了一次无妄之灾。

当年9月,“世纪贼王”张子强策划了一次绑架,在香港太平山隧道内将单独开车回家的郭炳湘劫走,并向郭家要求赎金。

据说,郭炳湘被赤身裸体关在一个小木箱内六天六夜,仅留一个出气孔,大小便都只能在小木箱里解决,还要从箱子里靠啃咬张子强给的食物活命。

在谈判期间,郭家讨价还价,张子强一生气就将郭炳湘暴打一顿。

经过六天六夜的谈判后,张子强拿到郭家送来的6亿元港币赎金后才将郭炳湘放走,自己独得3亿元。

那一年,有别于张子强春风得意,同样来自大陆的悍匪叶继欢就没那么走运。

他因非法藏有枪械和开枪拒捕等罪,被判入狱41年零三个月,后来经过上诉,减刑至36年。

▲1993年,叶继欢持AK47与香港警察当街对射。

叶继欢是80、90年代香港闻名一时的悍匪。1993年抢劫旺角弥敦道金铺,他在街头扛着AK-47步枪打劫的真实画面,通过香港电视新闻转播,成为那个风云时代最有代表性的镜头。

1996年,叶继欢的团伙也参与了张子强绑架郭炳湘等富豪的计划,但在当年5月香港西环与警察的枪战中,叶继欢中弹被捕,从此被长期监禁。

出来混,迟早要还的。

在叶继欢入狱后不久,张子强的生命也很快走到尽头,在郭炳湘绑架案发几个月后,张子强就被内地警方抓捕,一个月后被执行枪决。

悍匪的伏法,就如同一个信号,宣告这些狠角色即将淹没在历史的浪潮中。

▲电影《树大招风》剧照:片中三主角的原型分别为悍匪张子强、叶继欢、季炳雄。

与悍匪一样迅速衰微的,还有香港黑帮。

那一年,香港警方终于有了对付黑社会的底气。据说,在香港素有名望的黑帮“新义安”,被有关部门“晓以大义”(招安),帮派成员转而发展其它行业,有的趁楼市形势大好排队买楼,有的向内地走私盗版碟。

其实,早在1994年,香港就颁布《有组织及严重罪行条例》,规定只要是2个人以上的有组织性犯罪,不管是不是黑社会都可以打击。而在此之前,定罪前先要证明该成员是黑帮分子,很多黑帮分子就通过这一法律漏洞成为漏网之鱼。

香港回归后,先后制定的《证人保护条例》和《罪行受害者约章》等法例,也逐步完善打击有组织罪行的法律。

新义安的向华强是最早转型成功的大佬之一。

他与弟弟向华胜成立的永盛、中国星、一百年等电影制作公司,抓住了香港电影业蓬勃发展的最后一波红利。此后,向华强一家多次否认自己的黑帮身份。

▲电影《赌神》剧照:喜欢演戏的向华强亲自上阵,饰演保镖龙五。

香港黑帮的“产业升级”, 在影视业中诞生了种种暴力冲突,期间发生多起强迫艺人的事件。

刘德华在接受采访时说,曾有黑帮用枪指着自己的头拍戏。成龙也说拍戏曾被勒索,刘嘉玲曾被拍裸照威胁,而李连杰的经纪人、富艺电影制作公司的老板蔡子明则遭到枪杀,横死街头。

香港黑帮14K教父“胡须勇”潘志勇,曾持有蔡子明公司10%的股份,他回想起当年黑帮投资电影的乱象,也不禁叹道︰“(黑帮)不该投资不熟悉的领域。”

那一年,江湖中金盆洗手的大有人在,剩下的帮派成员也纷纷退居幕后。

曾为14K“双花红棍”的香港演员陈惠敏,回忆那几年香港黑帮的转变,他说:

帮会中人行走江湖,都是为钱为利益,无人敢以下犯上,得罪”阿爷”。香港回归后,很多帮会中人都到大陆做事,大陆对每个江湖人的底子,全部一清二楚,比香港警察更厉害。香港的帮会没有人够胆与上面斗。

▲香港演员陈惠敏,曾为黑帮14K成员。

香港是风云地,英雄地,也是文化的绿洲。来自五湖四海的才子佳人,为这张白纸绘上五彩斑斓的绚丽色彩,让这个东西文化交汇的中心镌刻在历史的华章中。

与季羡林并称“南饶北季”,文、史、哲和艺术界等各个学术领域都卓有建树的国学泰斗饶宗颐,一直期待着香港重返祖国那一刻。

在回归当天,饶宗颐专门作了一首《临江仙》庆贺。这首有感而发的词,与他当年初到香港时写《宋王台赋》,感慨“台空名在”的孤独寂寥遥相辉映。

1949年,为避战乱的饶宗颐定居香港。他一直感激香港给予其潜心学术的这几十年岁月:

我和香港有某种相似,都经受了沧桑沉浮。

留在香港,这是我生命中的幸运。到港后,我整个人改变了,一切重新开始,所有的转折,连我个人也想象不到,我变成了一个新的饶宗颐。

那一年,武侠小说宗师金庸,从全国人大常委香港筹委会委员一职卸任,事了拂衣去,深藏身与名。

香港回归前的几年,金庸一直很忙。

正如北京大学教授陈平原所说,《明报》头版的社论才是金庸“更重要的文化事业”,而曾在60年代被香港左派分子视为刺杀目标的政论家金庸也为香港回归尽心尽力,积极参与香港特别行政区的建设。

在香港回归前夕,他与同样出自海宁查家的富商查济民强强联合,在香港特别行政区基本法起草委员会推出了有名的“双查方案”。

这一法案经过修订,被纳入《基本法》内。

那一年,黄霑与金庸渐行渐远。两人在97香港回归后“老死不相往来”,只因金庸是首任香港特首董建华的坚定支持者,而黄霑当时支持另一位竞选者,两人在报纸上隔空对骂,闹翻了。

1990年代,黄霑面临着爱情、事业上的失意,与才女林燕妮的爱情逐渐走到尽头,随着老一代歌手隐退或离世,也很少再有人邀请他写歌。

1997年香港“美孚新鸷”住宅区的火灾,更是带走了他的母亲和侄儿。

▲黄霑(右一)与香港明星。

愤世嫉俗的黄霑,晚年患癌,无比落寞,他叹道:

为什么没人再找我填歌词了?怎么那些狗屁不通的词反而有人要?

如今,再听他的歌,豪情依旧,人已不在。

与金庸、黄霑同为“香港四大才子”之一的倪匡对香港回归这一盛事,却显得无比冷静。

倪匡对大陆成见颇深。上世纪50-70年代爆发了三次逃港大潮,上百万内地人为求生存,冒着生命危险,从蛇口偷渡深圳湾,或经沙头角翻过边防铁丝网逃往香港。

有人统计,上世纪末排名前100位的香港富豪中,有40多人是当年的逃港者。

当初,无数逃港者葬身大海,而倪匡正是其中的幸运儿。

那一年,香港四大才子的另一位蔡澜,出版了上下两册的《给年轻人的信》,他一直喜欢扮演“情感咨询师”这一身份,分享自己的心灵鸡汤,可说是四大才子中最佛系的一个。

乐于接受新生事物的蔡澜,在香港回归后成为大众熟知的美食家、生活家,玩博客、微博,甚至最近在接受记者采访时还表示要玩抖音。

如今,年近八十的蔡澜说,感觉世界越来越糟糕,但他又说:“我过我的就好了。”

那一年,大部分香港人“股照炒、舞照跳、马照跑”。但据香港特区政府统计数字显示,在1992年至97年间,还是有30万港人选择移民加拿大、美国、英国、澳洲、新西兰等国。

在香港经营移民顾问公司的关景鸿表示,移民数字无论升跌,都反映出当时的社会状况。

他指出,92至97年是香港人移民的高峰期,“当时选择移民的多有较高学历,所以超过七成是技术移民,只有不足三成是投资移民”。

▲电影《古惑仔之龙争虎斗》剧照:蒋天养的感慨。

香港电影也到了告别的季节。

那一年,新派武侠片的开创者胡金铨和“僵尸道长”林正英去世。作为香港电影优秀题材的代表者,他们的离去,仿佛是在作别那个黄金时代。

那一年,周润发已经远赴美国发展,并在次年推出了自己的好莱坞处女作《替身杀手》,这部电影延续了他在港片中潇洒的银幕枪手形象,票房却很惨淡。

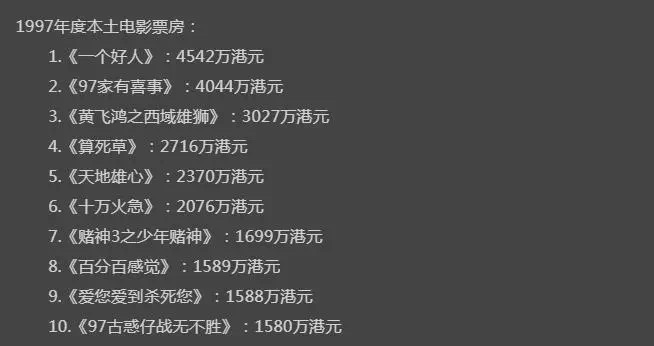

那一年,在前两年凭借《红番区》打入美国好莱坞的成龙,出演了电影《一个好人》,饰演一个平凡的厨师。这部票房高达4542万港元的本土电影,在票房上亿的《泰坦尼克号》面前竞争力显得毫无竞争力。

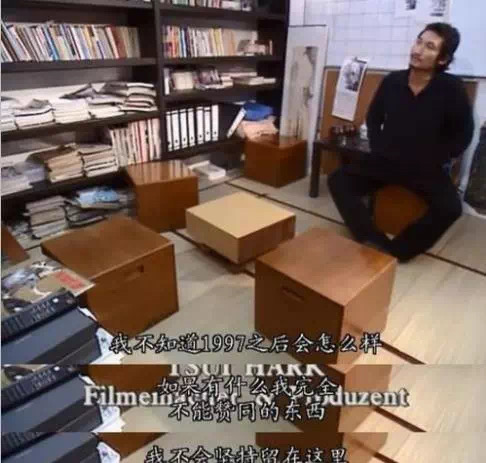

那一年,导演徐克选择外出闯荡,林岭东也选择远赴海外。从大陆南下香港,取得不俗成就的功夫巨星李连杰也在此时远走好莱坞。

▲1997年,徐克接受外国记者采访。

那一年,在向华强的拉拢下,李连杰出演了自己最后一部黄飞鸿电影《黄飞鸿之西域雄狮》。该片拿下当年香港本土票房的第三名,票房却仅有3027万港元。之后,李连杰离开香港,前往美国拍戏。

香港本土电影票房正在逐年下滑,随着台商撤资,更是无力抵抗好莱坞大片的“入侵”。

▲1997年度香港本土电影票房。

那一年,美国电影《泰坦尼克号》以过亿票房高居香港总票房榜首,亚军《侏罗纪公园2》也有5823万港元的佳绩,远远胜于成龙和李连杰的电影。

这是1980年代以来,香港电影市场第一次不敌外国电影,香港本土电影的防线全面崩溃。

多年以后,我们才发现,这些四散飘零的香港艺人,无论是暂时息影,还是远走海外,后来大多选择北上捞金。

如今,内地有6万多块电影银幕,预计每年新增1万块,而香港只有区区207块,这样的市场,显然已经跟不上时代。

那一年,更多的人决定留下。

阔别舞台七年的张国荣重开演唱会,连开30余场,从香港唱到内地,再唱到日本、东南亚、欧美等地,几乎用了大半年的时间,门票销售火爆。

刘德华坚守在香港,据说是因为投资失败,欠了不少钱。

他为庆祝97香港回归演唱的《中国人》,以及与那英合唱的《东方之珠》成为那年最应情应景的流行歌曲。

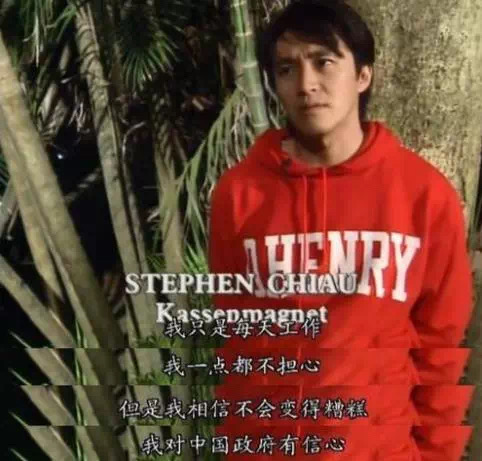

周星驰还在延续香港无厘头喜剧最后一丝辉煌。

当外国媒体询问他是否会离开香港时,他严肃地说:

我只是每天工作,我一点都不担心。但是我相信不会变得糟糕,我对中国政府有信心。

▲1997年,周星驰接受外国记者采访。

那一年,王菲在北京生下她与窦唯的女儿窦靖童。作为与李连杰一样是南下发展的大陆艺人,王菲曾在香港达到音乐和电影的事业巅峰。

那时,香港的唱片行业让多少大陆艺人神往。产后复出的王菲还能以6000万港币加盟EMI百代唱片,合同是55首歌,换算起来即每唱一首歌可获超过百万。

那一年,戛纳传来捷报,王家卫凭《春光乍泄》获最佳导演,成为首位获此殊荣的中国电影人。而主演梁朝伟仅以一票之差错失影帝。

在《春光乍泄》中,那句经典的台词仿佛在安慰那些为迎接新时代而惴惴不安的香港人——“不如我们重新来过”。

▲电影《春光乍泄》剧照。

那一年,王晶拍了很多烂片,日后更是被人诟骂,说他只会拍烂片。

殊不知,上世纪末香港电影最艰难的时候,几乎是靠王晶一人养活了还坚守在香港的大批人员,因为只要有电影拍,哪怕是烂片也能赚到钱。

曾多次获得金像奖最佳导演的许鞍华,就是靠王晶给她拉来的投资才能继续拍电影。

而香港电影的未来,就像许鞍华1997年的电影《半生缘》里说的:

▲1997年的部分港片。

那一年,由杜琪峰等电影人的新电影公司银河映像推出了电影《一个字头的诞生》,以分段式的叙述,用一个古惑仔的视角暗喻香港的命运。

银河映像从未为市场放弃自己独立的风格,始终保持着香港电影特有的批判意识。

20年后,还是银河映像,以1997年三大贼王末路为背景创作了电影《树大招风》。

那一年,汪明荃终于能够复出演戏。她百感交集:

整整10年时间,我都没有拍过戏,这对我个人损失很大,我只能从事TVB一些主持类的工作。一直等到我的人大代表卸任,1998年再出来拍戏的时候,我拍的是《创世纪》,那是我演艺生涯中第一次演别人的妈妈。我之前没想过,等我解冻的时候,我已经只能演人家的妈妈了。

上世纪80年代,汪明荃作为香港演艺界的唯一代表,在北京出席中英关于香港问题联合声明的签署仪式,并参与起草《基本法》。

从1988年到1997年,她担任过第七届、第八届全国人大代表。

因此,汪明荃一度遭到掌握香港电影命脉的台湾片商封杀,十年演艺生涯的黄金时期无戏可拍。

同样遭受过类似待遇的还有梁家辉,以及演过电视剧《陈真》的梁小龙。

那一年,以“美貌与智慧并重”为口号的港姐选举,画风还很正常。港姐季军佘诗曼是当年的最大赢家,她后来成为TVB辉煌时期最后一位“一姐”。

那一年,TVB一连推出了《天龙八部》《圆月弯刀》《醉打金枝》等十多部电视剧,王朝般的统治力依旧强悍。

直到多年后,我们才惊讶地发现,自己喜欢的港剧竟然还是这一时期的经典剧集。

▲1997年的部分港剧。

那一年,TVB在不知不觉间老去,创建了这个传媒王国的邵逸夫也在结发妻子去世十年后,与追随其大半生的方逸华登记结婚。

当时,邵逸夫90岁,方逸华62岁。

当一些不怀好意的媒体,还在盛传“1970年他捐赠一家养老院500港元,养老院随即将钱退还给他”之类的不实笑话时,这个锱铢必较的旧派生意人却在默默做着慈善,在大陆各地慷慨捐款。祖国的每一个角落正在兴建一座座逸夫楼。

那一年,陈可辛导演的《甜蜜蜜》成为那届香港电影金像奖的最大赢家,斩获9个奖项。在香港回归的前一天,陈可辛还在美国接受CNN的采访。

他一直在讲香港,讲回归倒计时:

我们这些人对回归有很大的矛盾,既有对以前的留恋,也有对前面的期待。心情很复杂,不知道想见证还是不想见证。

陈可辛用实际行动说出了自己的答案。上午10点钟,他与友人一起吃早餐,心血来潮地问对方:

▲启德机场曾是世界最繁忙的机场之一,周围都是楼房,1998年关闭。

说完,他立马回去拿护照,在机场买了机票。当晚8点多,这个拍过很多场烟花戏、用手机就能拍摄大片的导演,终于在飞机上看到香港庆祝的烟花,满街人山人海。

他说:“那个情绪特别复杂,很难讲得清楚。”

1997年7月1日,全世界的目光汇聚香港。

从1841年1月26日英国远征军到来,将米字旗插上香港岛,到香港回归,共156年5个月零4天。

那一夜,大雨瓢泼,朦胧夜雨中的东方之珠,分外妖娆,红旗升起,紫荆花开,迎风飘扬。

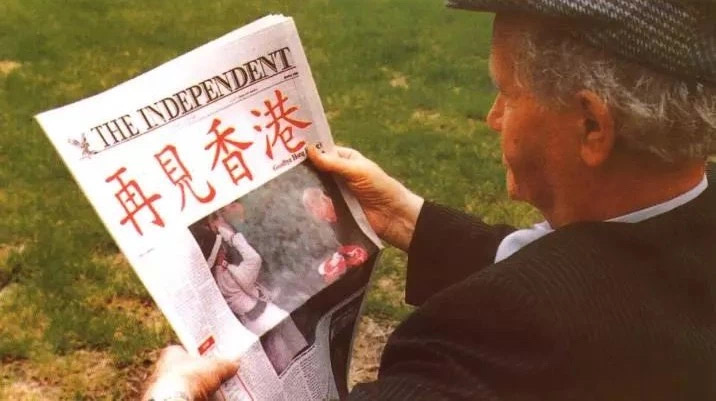

英国记者写道,“苍天在哭泣”。而中国记者为此欢颂:“闻报香江归故主,喜泪长流!”

▲1997年7月1日,英国《独立报》头版标题“再见香港”。

那一年,末任港督彭定康备受争议。有人说他居心叵测,妄图扰乱香港的平稳过渡。

在离开香港前,这个英国糟老头子频频搞事,积极争取忠于英国的高官富商,为5万香港人开了“白名单”,给这些社会精英留下了一份英国护照,其中有部分人在回归后还一直留在香港。

同时,港英政府还趁机实行所谓的“政治改革”,一改昔日针对港人的高压政策,如取消了《香港公关秩序条例》中游行示威,需香港警察批准的条例。

这些举措闹得人心惶惶,后来成为英国人为香港埋下的“地雷”。

在离开香港前,彭定康说:“这座伟大城市的故事,早在今晚之前的岁月已经开始,而今晚之后的成功岁月,也肯定会把这故事延续下去。”

这个不怀好意的英国政客,还是将祝福留给了香港。

历经百年沧桑的香港,终于翻开崭新的篇章。

全文完,感谢您的耐心阅读~

参考文献:

1.余玮:《荣归:香港回归的前前后后》,北京:华文出版社 , 2017年版

2.邢军纪:《中国1997:香港回归》,解放军出版社,1999年版

3.石竹青:《流年光影:香港电影“七九新浪潮”之后》,中国传媒大学出版社,2006年版

4.傅国涌:《金庸传》,浙江人民出版社,2013年版

5.陈秉安:《大逃港》,广东人民出版社,2010年版

6.魏君子:《香港电影演义》,文化艺术出版社,2010年版

7.张丹:《102岁国学泰斗饶宗颐:我和香港都历经沧桑》,《广州日报》2017年7月1日