太阳到达黄经15度

一候桐始华;二候田鼠化为鹌;三候虹始见

不冷。不热。小风吹着,小花开着,小茶煮上。

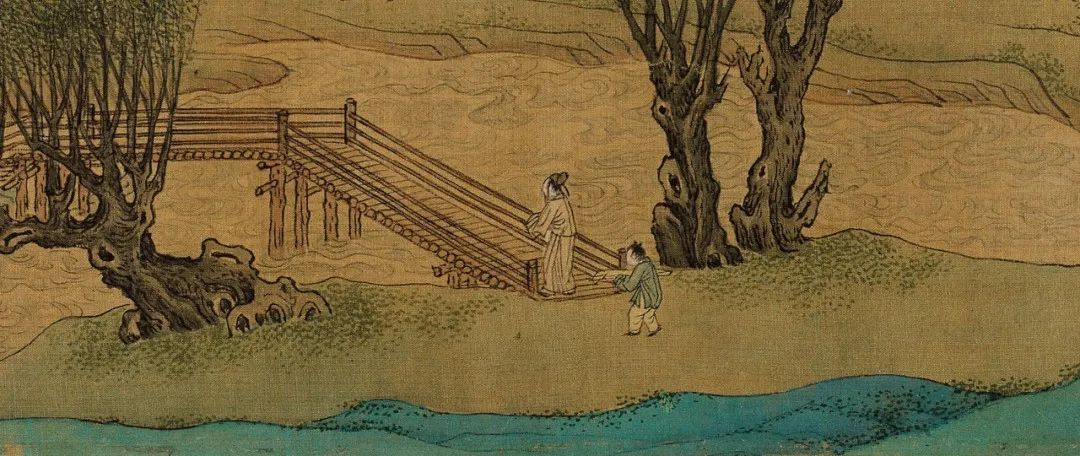

这是400年前的苏州,有人默默画下的清明。

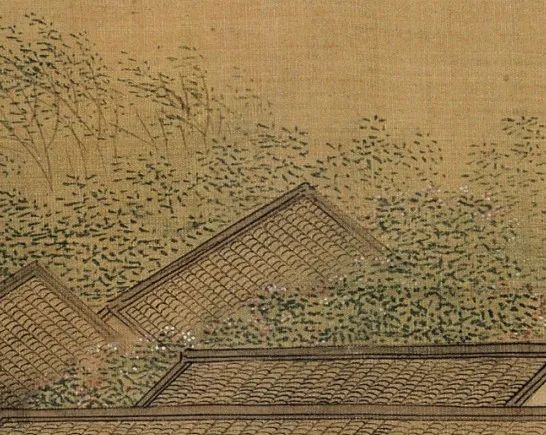

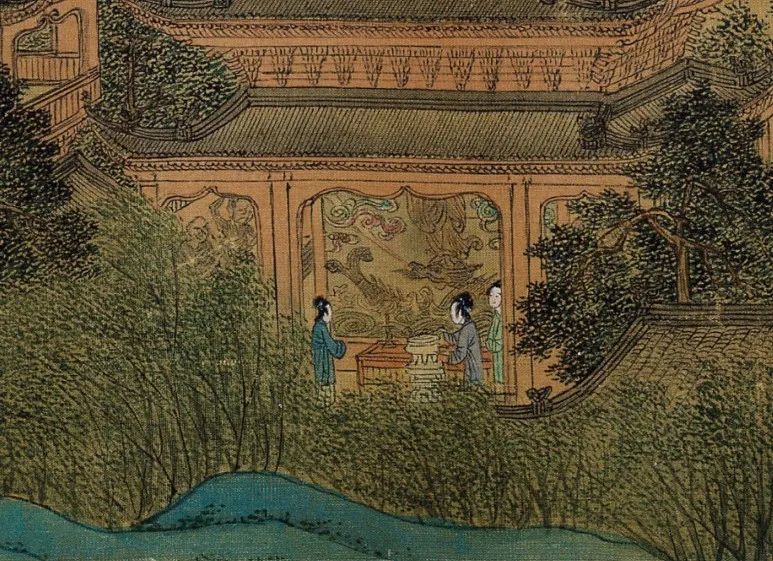

明 仇英 清明上河图(石渠本)局部

清明在古人,不独是祭奠哀悼,亦是踏青、祓禊、游乐、欢会终日的时节——好比这画里的日子。

苏州话讲“弹眼落睛”,这画里的日子,看一眼,再看一眼,弹眼落睛之后,就让人一心想跑进去。

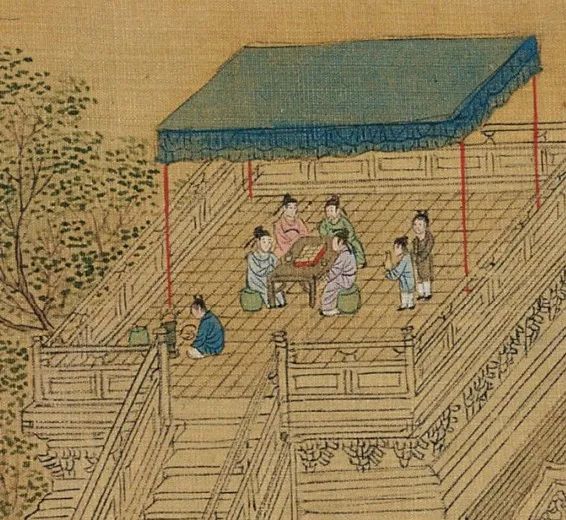

明 仇英 清明上河图(石渠本)局部

据说这是明嘉靖二十二年(1543),明四家之一的仇英画的。

仇英这年大概四十多岁了,定居苏州大概也已有数十年,他在这卷十米长的画卷上,用了三四年时间,画了7 座桥,42 条船,74 个店铺,2000多个人,也许是为了致敬比他早几百年的、画过汴京城清明上河图的张择端,这卷比张择端的图还要长长长长长长长长长长的画卷,也题作《清明上河图》。

比起张择端,我更爱仇英。

确切地说,是爱这2000个绿豆大小的人,他们各有鲜明的衣衫和不同的眉目,简直像是2000个性格各异的演员,如果可以把他们从图里捞出来再重新组合,那大概可以编一个长长长长长长长长长长的故事吧,光是看着他们不言不语,你就能觉得,他们各有各的人生,或者喵生……

这是新鲜火辣的苏州城的日常。被仇英定格在了清明时节。

何以定是清明呢?

仇英自会告诉你。

明收藏家项元汴的孙子项钦谟曾说仇英“在赵孟頫之后实为当世第一”。仇英是全才,画史上少有的人物、花鸟、禽兽、山水、楼阁、车马、青绿、界画全会的十项全能,他以小漆工的寒微出身挤进“明四家”,全凭着他这逆天的手笔、敏锐的眼力。

他在画面的开头就告诉你了,这是清明前后。

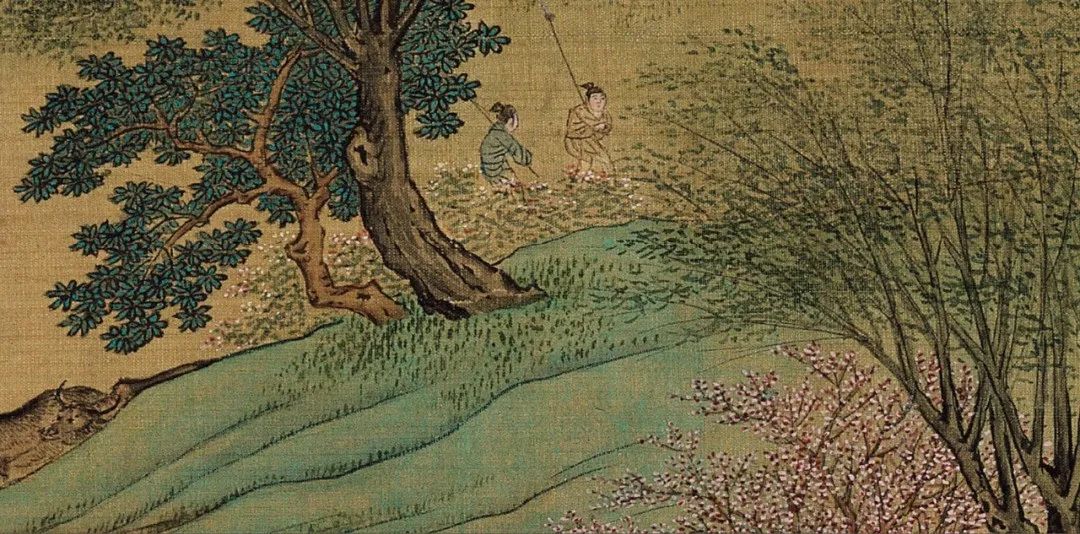

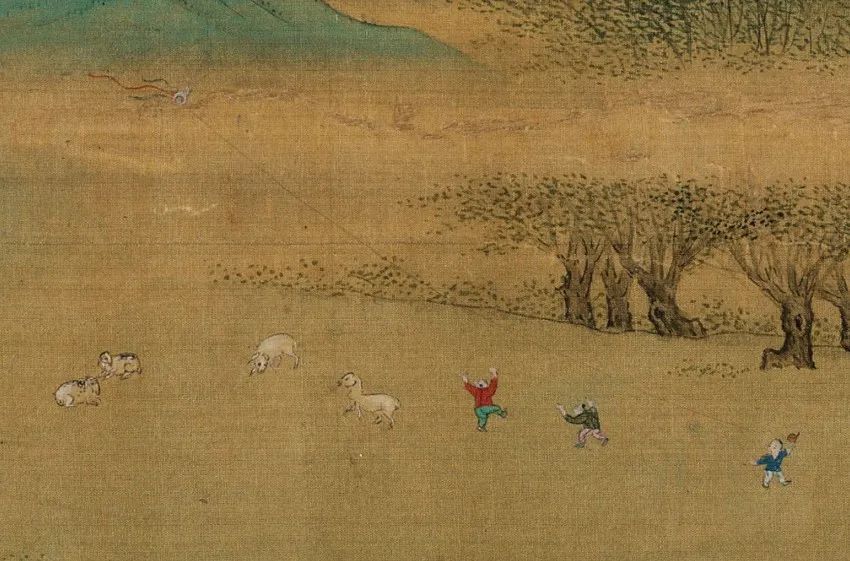

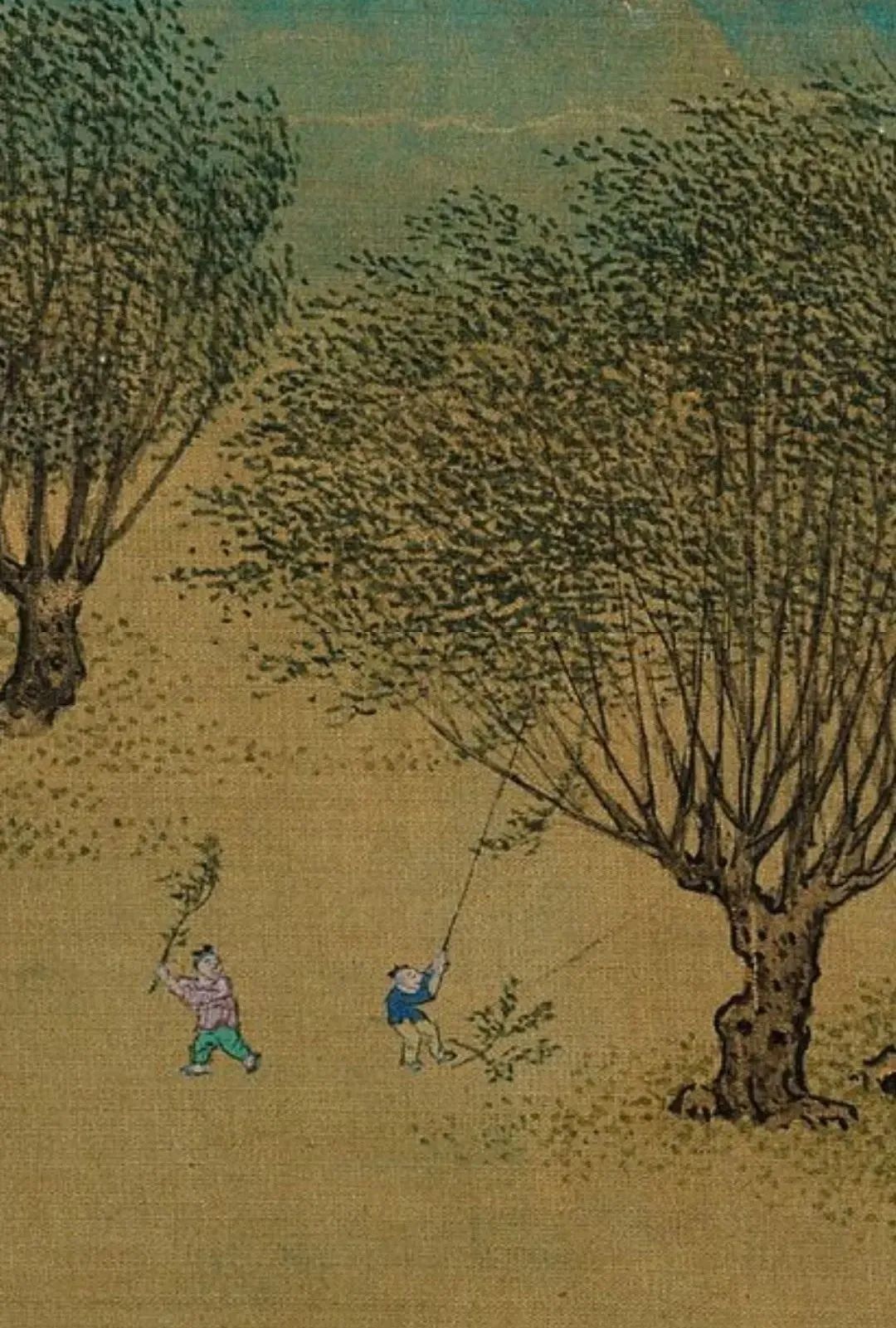

他画了一群牛儿羊儿在野外,逍遥吃草。

开春后,清明前,江南农事尚未进入大忙,牛儿羊儿自己吃草,农家呼为牛抢青。牧放牛羊的孩子,也多是自己寻乐,打打架,斗斗草,放放风筝。

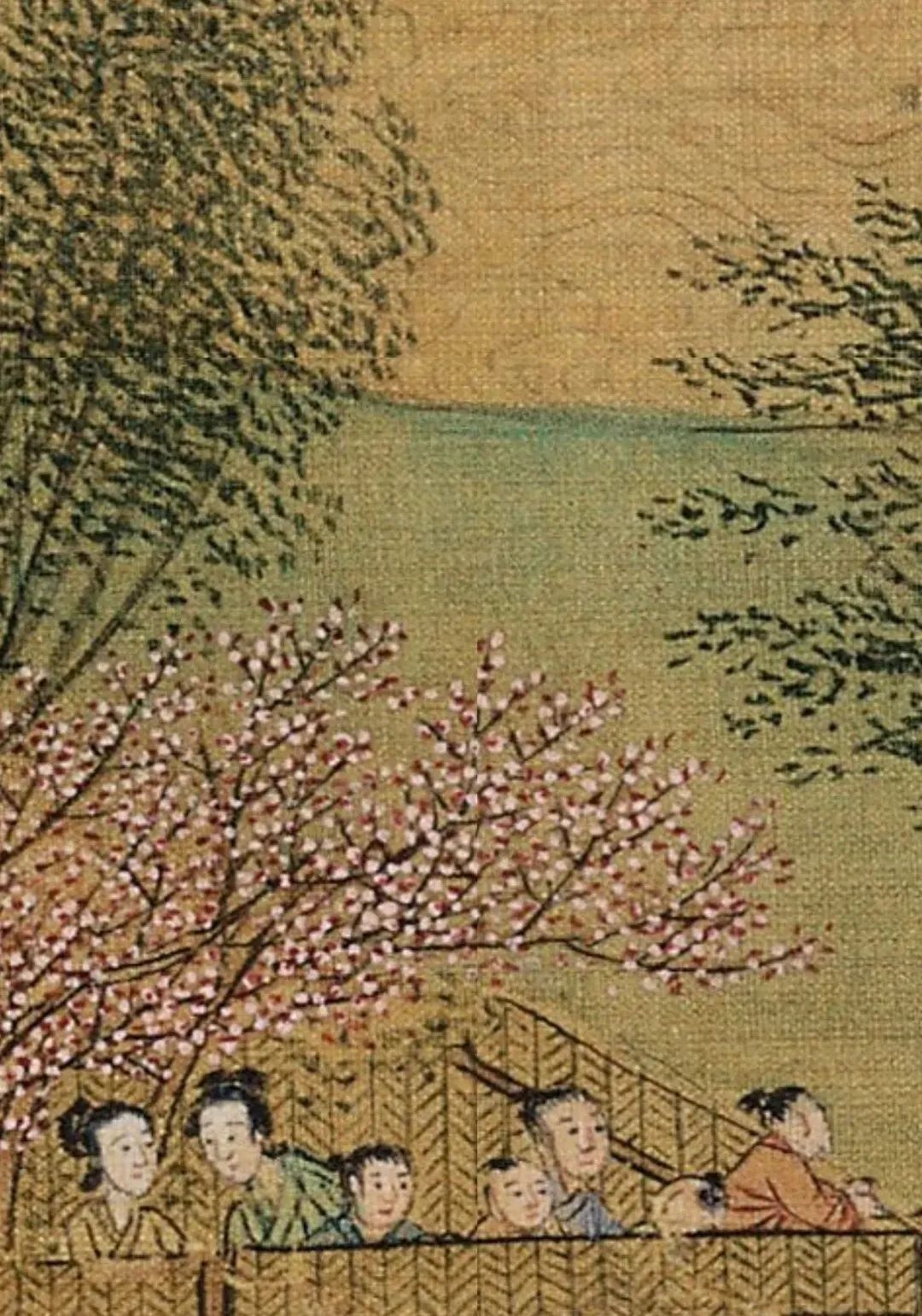

明 仇英 清明上河图(石渠本)局部

苏州话里,称放风筝为放鹞子。

清明后,一般不准再放鹞子——这当然是因农事忙了,小孩子也得帮忙,另外也是麦苗渐渐长起来了,开始分糵、长茎,不能再任人奔跑践踏。

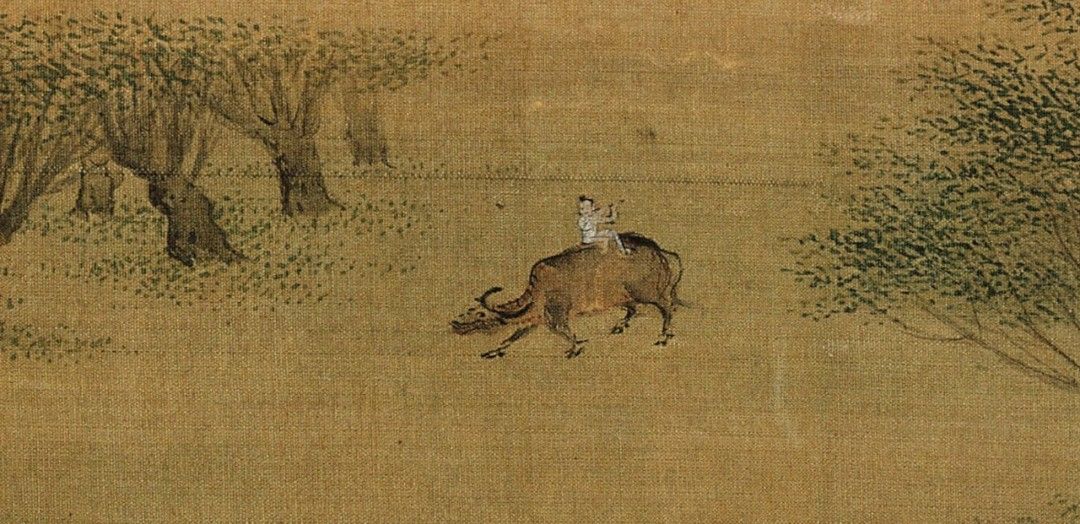

小孩子虽仍在斗草放风筝,此时的大人已开始忙于农事。不过尚未进入大忙,农民还不舍得役牛,所以有耕田的农民,有担饭的农妇,有踏人力车水的,那些吴牛,却还闲臥在水边草地上。

这也是春茶采制、观音山上香、苏州人游春的高峰。

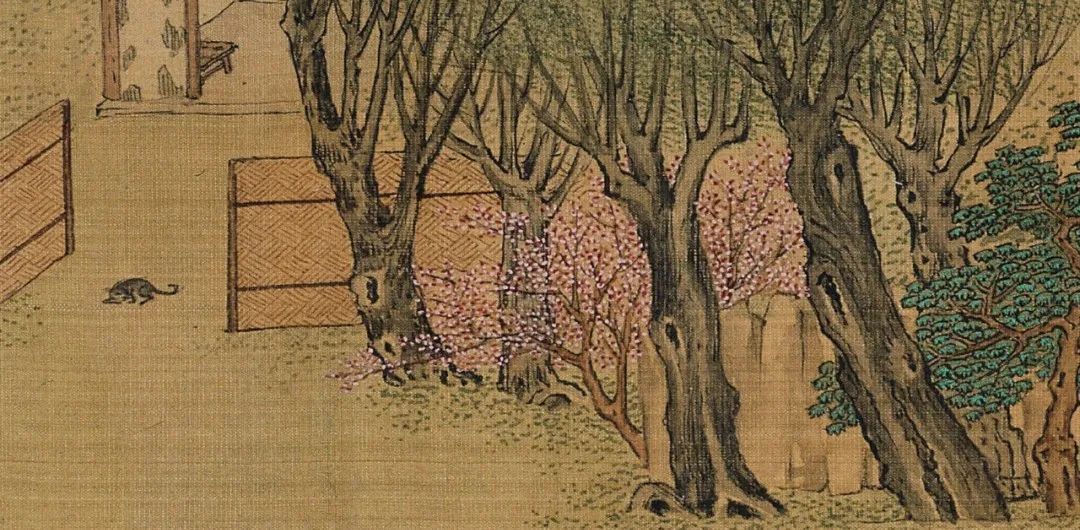

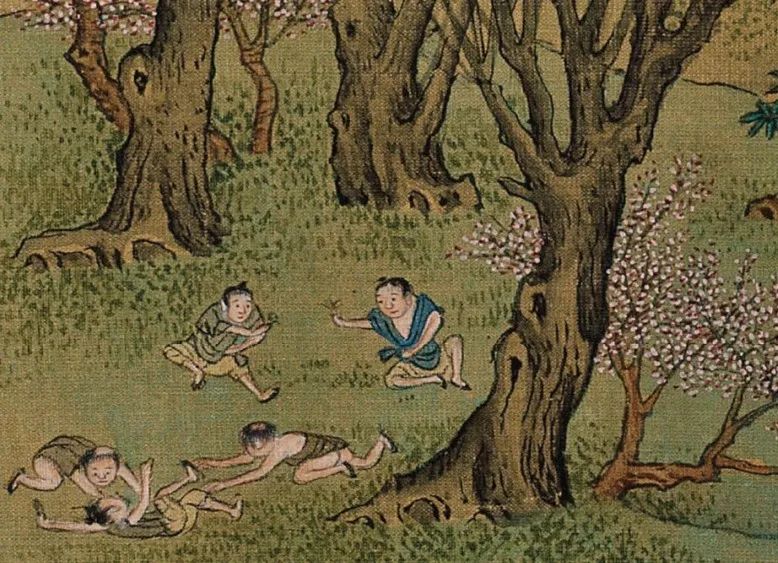

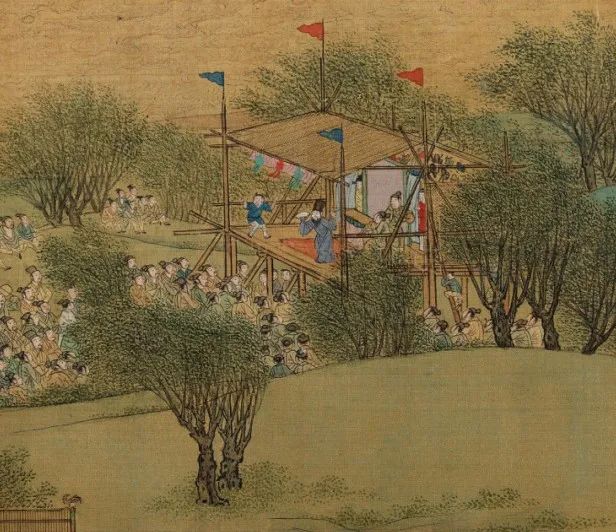

明 仇英 清明上河图(石渠本)局部

爱玩的苏州人,游春自然各有各的去处。有人爱访幽,有人坐画舫,有人赴文昌会,有人在自家大宅子里歌舞寻欢。

人数最多的当属春台戏。

这时的春台戏规模最大,演出台数最多。戏台边的挤挤挨挨、摩肩接踵,正是“宝矩千家风不寒,香尘十里雨还干。落灯便演春台戏,又引闲人野外看”。

明 仇英 清明上河图(石渠本)局部

看饿了,戏台边还有骆驼担子。担子前面放着行灶和锅子,后面放着其它厨具,随时能烧出一锅热的点心汤水小吃来。

(浮生六记里曾记载,芸娘找了一个人挑着馄饨担子跟着他们出游,大概就是骆驼担子吧。)

这是旧时苏州独有的小吃挑担,可以挑着游走四方——一个移动的厨房,当然不会仅仅在清明时出现,只是清明时,更缺不得它也。

《月令七十二候集解》里说:

万物到了这个节气,都以新鲜洁净的面目出现了,所以唤为清明。

清明,三月节。按《国语》曰,时有八风,历独指清明风,为叁月节。此风属巽故也。万物齐乎巽,物至此时皆以洁齐而清明矣。

任淡如摄

前面五天是初候,白桐花要盛开了。白桐不同于青桐、油桐,它是只开花不结子的。白桐也就是《尔雅》里提到的荣桐木。

初候,桐始华。桐,木名,有叁种,华而不实者曰白桐,《尔雅》所谓荣桐木是也。皮青而结实者曰梧桐,一曰青桐,《淮南子》曰梧桐断角是也,生于山冈。子大而有油者曰油桐。《毛诗》所谓梧桐不生山冈者是也。今始华者乃白桐耳。

中间五天是二候,阳气越来越盛,喜阳的动物象鴽鹑都出来活动了,喜阴的动物象田鼠抵受不住而躲回洞穴。

二候,田鼠化为鴽。按《尔雅》注曰,鼫鼠,形大如鼠,头似兔,尾有毛,青黄色,好在田中食粟豆,谓之田鼠。《本草》《素问》曰,鴽鹑也,似鸽而小。

后面五天是三候,因为时节多雨,天地又清明,彩虹会经常出现。彩虹就是虹蜺,诗里也写作螮蝀。

三候,虹始见。虹,虹蜺也,诗所谓螮蝀,俗读去声也。《注疏》曰,是阴阳交会之气,故先儒以为云薄漏日,日照雨滴则虹生焉。

原本,清明节只是昭示“万物清明”,是新鲜又洁净的开始。挨得很近的寒食节、清明节、上巳节,原本各归各,寒食自寒食,清明自清明,上巳自上巳。禁火冷食和祭扫坟墓原本归于寒食节,那天从士子到平民,即使离家千里,也要在寒食这天还乡祭扫墓地,因为清明离寒食节太近,人们渐渐将扫墓延至清明,又因为扫墓上坟都要到郊外去,人们又顺便把上巳节的游春、踏青也一起干了,到后来,朝廷也就默许了民间这种习俗,由唐至宋,由宋至元,至明,至清……

于今日看来,祭扫也好,游春也好,都不妨将清明看作是“新鲜又洁净的开始”,人总归要象仇英图里那样,活泼泼地活着,方是最好。

若要纪念,那便象画里的逍遥小童一样,欢欢喜喜地折一枝柳枝吧。

明 仇英 清明上河图(石渠本)局部

(完)