作者丨言九林

编辑丨吴酉仁

说一桩八十多年前的实验。

该实验发生的时间是1935-1936年。实验的主持者,是时任中国科学社生物研究所生理化学室主任的郑集。实验的目的,是检验历史悠久的“食物相克”之说是否真实。

郑集之所以要做这样一项实验,是因为在1935年8月,南京发生了多起所谓的“蕉芋同食中毒案”。

先是这年的八月十三日,南京汉西门外,“有二人同时吃食香蕉芋艿”后突然去世,尸体周身红肿,民间开始传出“香蕉与芋艿同食会中毒”的谣言。稍后,又有南京广利慈善会董事长蒋汝正家的一个幼儿,同时吃了香蕉和芋艿后,也出现了“遍身红肿”的症状,后虽转危为安,医生却声称其病因是香蕉与芋艿同吃中毒。蒋汝正既有钱,也有社会地位,遭遇此事后,便一面自费印刷“劝告书”在南京城内免费散发,警告民众不可“蕉芋同食”;一面给卫生署、中央医院和南京市卫生事务所提交申请,要求对“蕉芋同食”做化学检验,并研究救治的办法。

如此这般,“食物相克”之说,便在南京城内掀起了一股不小的恐慌情绪。

据《申报》当年的报道,“蕉芋同食中毒案”发生后,郑集便以十只小白鼠做了实验。具体做法是:将芋艿完全煮熟弄成泥状,与香蕉泥一起拌匀,足量喂食小白鼠四十八个小时(期间被老鼠偷食了部分食物)。结果是:参与实验的10只小白鼠“依然健康如故,无一有中毒现象者”。

但民间的质疑与恐慌,并未稍减。有媒体便声称,小孩子吃了香蕉和芋艿之后中毒的是事实,“似乎又非动物试验的结果所能推翻”,“决不能用几头白鼠试验一回就算了事”,且称郑集的实验是“缺乏科学解释”的“私人的试验报告”,要求官方主持的卫生机关出面来研究此事,出一份“比较详尽比较科学化的试验报告”。

♦ 《申报》1935年8月24日的报道

作为回应,郑集又以猴子做了“蕉芋同食”实验。孙本人还与同事孙顺祥“以身试毒”,同食了香蕉与芋艿。结果仍是猴子与人均无任何中毒迹象。

继之,为了消除“食物相克”带来的恐慌,郑集又主持做了一项规模更大的实验。他先是搜集古籍,发现食物相克之说盛行于唐宋时期,“见诸药草典籍者,约一百八十余种,流传于民间而无记载者,凡四种”。然后从这一百八十余种所谓的“食物相克”组合中,“择其流传最广、而民间同食之机会较多之十四组,用动物及人类以作实验”。

这十四组所谓的“食物相克”,具体包括:

(1)香蕉与芋艿;(2)花生与黄瓜;(3)葱与蜜;(4)烘青豆与饴糖;(5)鳖与苋菜;(6)鳖与马齿苋;(7)蟹与柿;(8)蟹与石榴;(9)蟹与五加皮酒;(10)蟹与荆芥;(11)鱼与荆芥;(12)鲫与甘草;(13)牛肉与栗;(14)皮蛋与糖。

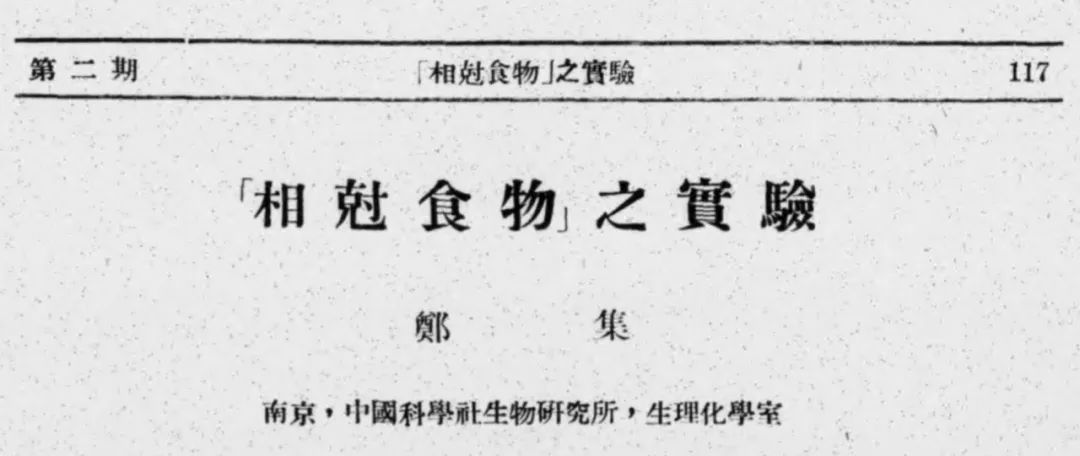

论文中,郑集还给出了“相克”之说的具体资料来源(见下图)。

♦ 郑集论文中的十四组所谓“食物相克”

实验的办法,是将这些号称“相克”的食物,组合在一起,喂给中国科学社生物研究所自养的白鼠、猴子与犬。每组食物均足量喂食两天。之所以有犬,是因为有些食物猴子不吃(主要是7、8、9、10等组有螃蟹、鱼类及肉类者),只能以犬代替(白鼠吃了全部14组食物)。其中,1、2、3、4、5、13、14这几组食物,还由人试吃了两天。

实验的结果是:

“在食后二十四小时内,所有被试动物及人员之表情、行为、提问及粪便之次数及颜色等,皆曾详细观察,结果均属正常,无可察知之中毒象征。”

既然“食物相克”之说纯属扯淡,那么食物中毒又是怎么发生的?

郑集在论文中总结了如下几种原因:

(1)个体对于某种食物可能存在“特殊反应”(也就是今天常说的“过敏反应”)。(2)食物本身有毒。比如有些蔬菜中含有草酸,野蜂蜜中也可能混入有毒花粉,有些鱼类产卵期的时候会出现毒性。(6)烹调不当而中毒。比如芋艿烹调火候不够,“轻则使人口内起特殊之感觉,重则可使人致病”。

郑集说,世上所有的食物中毒,都可纳入这七种原因之内;民间流传的所有“食物相克”的说法,同样必然是由于上面这七种原因的一种或多种,与“食物同吃”毫无关系。

♦ 郑集八十多年前的论文

1935-1936年的这次实验,是中国学术界首次以确凿的实验证据,来阻击“食物相克”这一流传了上千年的谣言。《医铎》《明日医药》《医药评论》等医学期刊,与《科学》 《现代青年》《昆仑》《导光》等非医学刊物,均报道了郑集的实验结论。有人在阅读了郑集的实验论文后感慨道:

“我对于蕉芋同食一事,发生了一点感想:中国人无论何事,往往以偶然的一例,来包括一切,并不问他究竟是对的,抑是不对的。只要发现这一次,就以为一切都是这样的了!尤其是在医学上,这种态度表现得最厉害。……末了,我佩服郑君的勇敢。郑君不但拿生物试验,同样并拿自身试验来给人看,为求祛除群疑,真相大白起见,不惜以己身为试验品,这种精神,不能不说是科学家的精神啊。”

♦ 《申报》1936年2月4日转载南京中央社的报道

遗憾的是,即便已经做了白鼠试验和哺乳动物试验,郑集仍无法说服深信“食物相克说”的大多数人。

比如有人在《现代中医》上撰文称:

“食物相克之说,历代相传,要非无因,然以讹传讹,亦所在多有。郑君用科学方法,实地试验,此种精神,不胜钦佩。惟惜其所恃以试验者,为白鼠猴犬等动物,而非圆头方趾之人类。若以此种试验结果,谓为定律,愚殊未敢从同。……至葱与蜂蜜,医籍相传,同食确能杀人,今用动物实验,证明无碍,但动物之生理病理,与人类迥异,不可以彼例此,而遽然决定。又鳖与苋同食,令人腹内生鳖瘕;花生与黄瓜同食,令人腹内生虫,是同食之害,非一时所能见。今以动物试验,当然不得要领。……惟蟹与柿,则万不能同食,《本草衍义》谓同食令人腹痛作泻……去年同事丁君食蟹后误食柿二枚,腹大痛,已而大泻不已。……又鱼与荆芥同食杀人,凡习中医者,莫不知之。”该文作者最后宣称:郑集的动物试验不能算数,若想真的验证“食物相克”是否成立,“除非以已判死刑之囚犯为牺牲”。上面这段反对意见中,“医籍相传”“凡习中医者,莫不知之”云云,只是未经证实的道听途说,而郑集已做了动物实验来证伪。唯一值得认真对待的,只有“螃蟹与柿子同食”一例。其实,完全成熟的柿子与新鲜卫生的螃蟹同吃,并不会发生问题。发生腹痛腹泻的原因,主要是柿子不成熟(也就是带有涩味)。不成熟的柿子中,含有较多可溶性单宁。它们与胃蛋白酶结合后,会使胃蛋白酶失去活性无法消化蛋白质。而螃蟹恰好是一种高蛋白质食物。单宁与蛋白、果胶等形成不溶性混合物,便可能造成消化道堵塞,引发腹痛腹泻。如果食用者对螃蟹过敏,或者螃蟹已死、产生了大量会导致人体中毒的组胺,那情况就会更严重。再看郑集关于“蟹柿同吃”的动物实验,具体是这样做的:“先将蟹去肠胃,洗净,加盐,煮熟,再与等量之柿(去皮)相拌和,饲白鼠八枚及犬二日,均无毒像。”

郑集重视食物卫生,不会使用死螃蟹;柿子成熟且去皮(成熟后的柿子,单宁主要集中在柿皮),意味着单宁的含量甚少。食材本身没有问题,白鼠与狗“蟹柿同吃”,自然也不会发生不良反应。遗憾的是,在“流传了上千年的说法,必定有它的道理”(历代相传,要非无因)这类逻辑的加持下,“食物相克”之说根深蒂固,难以撼动。郑集的实验,很快就被时代遗忘了。直到2010年,兰州大学与中国营养学会仍在就所谓的“食物相克”,做动物实验和人群试吃实验。这些实验的结果,与郑集当年的结论完全一致。①《蕉芋同食證明無毒》,申报1935年8月24日。②《食物相克试验结果证明同食并无毒性》,申报1936年2月4日第3页。③郑集:《“相克食物”之实验》,《生物科学杂志》1936年第1卷 第2期。④《香蕉芋艿同食果真致命?》,《光华医药杂志》1935年第2卷第11期⑤克傳:《蕉芋同食证明无毒后之感想》,《医药评论》1935年第129期。⑥孔伯毅:《动物试验之疑问与食物相克 》,《现代中医》1936年第2期。⑦张印红等:《有关“食物相克”的调查及实验观察》,《营养学报》2011年第33卷第2期。⑧赵超构:《蕉芋同食问题》,1935年8月22日。