1085 年,因反对王安石变法而蛰伏 15 年的司马光重回中枢。在他的建议下,一批在变法中遭到贬黜的大臣被相继召还。

此时正养老洛阳的潞国公文彦博也在司马光的启用名单之列。他历经仁宗、英宗、神宗三朝,德高望重,若能回归,对于重新掌权的旧党无疑会是一剂强心针。

北宋 佚名 宋哲宗坐像 台北故宫博物院藏

但文彦博自己是怎么想的呢?他既深感有必要助一众旧友重振朝纲,又早已厌倦了宦海沉浮。何况,5 年前他就已经决意退隐江湖。

那是 1080 年的秋天。经过连续多年的请辞,文彦博终于在 76 岁这年以太师之位致仕。

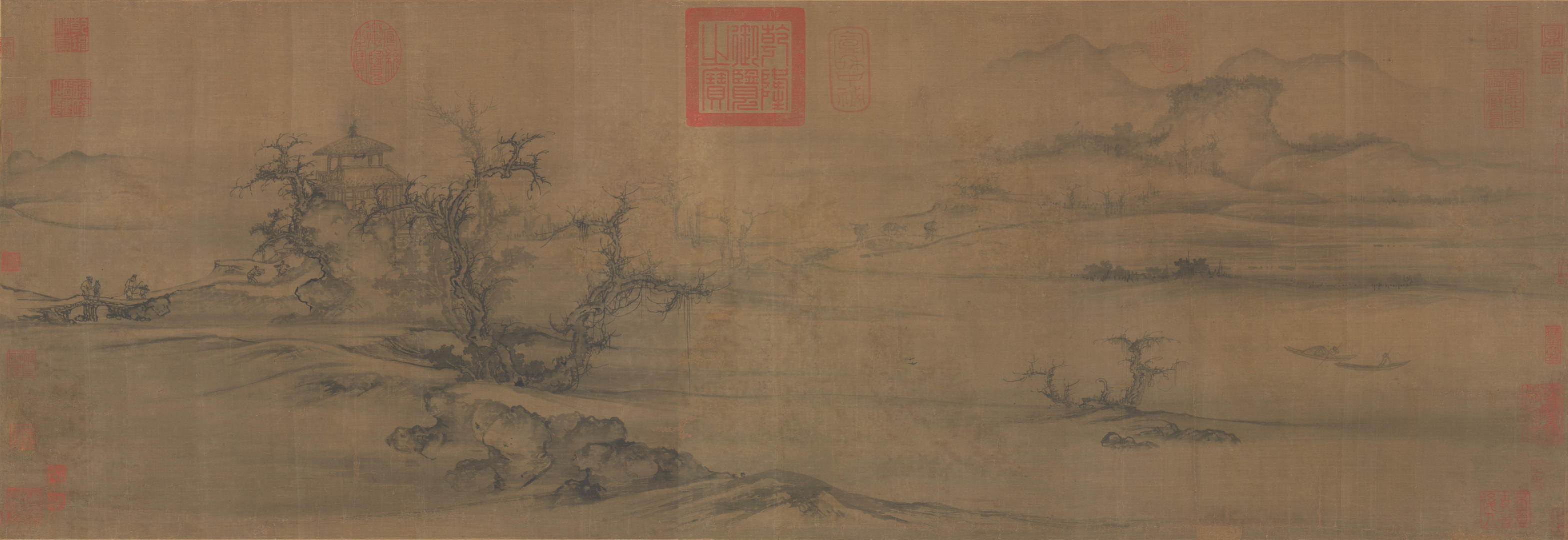

在他离京之前,当时的天下第一画师郭熙作《秋色平远图》赠别。

北宋 郭熙 树色平远图 纽约大都会艺术博物馆藏

此图经 Ping Foong 先生考证,

即为本文中的《秋山平远》

郭熙与文彦博年岁相近,因在画院供职而与后者相识,并多次为文氏作画。

相比于他为宫殿装饰而绘制的大型画作,《秋色平远图》并没有令人震撼的尺寸和气势。

那是一件可以随身携带,时时展开的短幅手卷,述说着只属于老友之间的亲密。

2

展开手卷,最先出现的是占据全卷一半篇幅的浩渺烟波。

日光已暮,黄土地在烟雨中朦胧。若非是水畔山间丛生的低矮灌木,实分不清河水与陆地。

近景处两个渔人各据一舟,一人停船静坐,一人摇桨而往,逍遥自在。

河岸的两对古木一远一近,皆是枝干盘曲,缠绕其上的苔丝、藤蔓缠静静下垂,似枯还生。

一双燕子低飞,从画面中央掠过。在它们的身后,两名身负柴薪的樵夫正赶驴过河,似乎再走得远一些,就要消失在云雾之中。

手卷继续展开,一处草亭屹立于石后河边,接收着疲惫不堪的旅人。而直到手卷末端,送行的场面才终于出现。

立于桥上的送行人佝偻着身子,在一旁僮仆的搀扶下与眼前的老友惜别。

后者头戴冠帽,正依依不舍的回头,他虽然年事已高,却不需身边的僮仆搀扶,只是单手持杖,身子骨依然强健。

3

绢本以黄色为底,且因年代久远而变得暗淡,乍看之下,只觉得荒远萧索。

实际上,画中景物是郭熙对京、洛山水的真实写照。处在黄河沿岸的两地黄土堆积,岩块裸露,风尘肆虐,散发着莽莽苍苍的北地气象。

只是,郭熙巧妙地在这片黄土地上加上了一些细节,它们别具深意,却又完美地融入景中,柔化了山水的粗犷。

两个渔人一静一动,动者驶向静者;共生的古树一高一矮,矮者仰望高者;归燕一前一后,落后者追随领航者;同样一前一后的樵夫则被中间的毛驴隔开,前者策杖而行,步履坚定,后者负重弯腰,紧跟不舍。

在郭熙的设计里,渔、樵象征着退休生活,双飞的燕子就像归程中的游子,似枯还生的古木则恰似行至暮年、却依然生机勃勃的人生。

而它们中永远处于追随者、仰望者的那个,正是画家郭熙自己。他是那么自谦,又是如此由衷敬仰、祝福着自己的这位同伴。

4

皇命不可违,文彦博最终还是启程了。

哲宗和高太后对这位重出江湖的“宿德元老”礼遇有加。考虑到文氏年迈,准许他 6 天朝觐 1 次,1 个月只为皇帝上 2 次课。

北宋 佚名 宣仁圣烈皇后像 台北故宫博物院藏

然而即使是这样,文彦博也“无岁不求退”,却总是毫无意外地被婉拒。

年近耄耋的老友郭熙还在京城,而且并非他自谦的那样老态尽显。据传他因为苏舜钦之兄摹写 6 幅李成画作而功力大进。

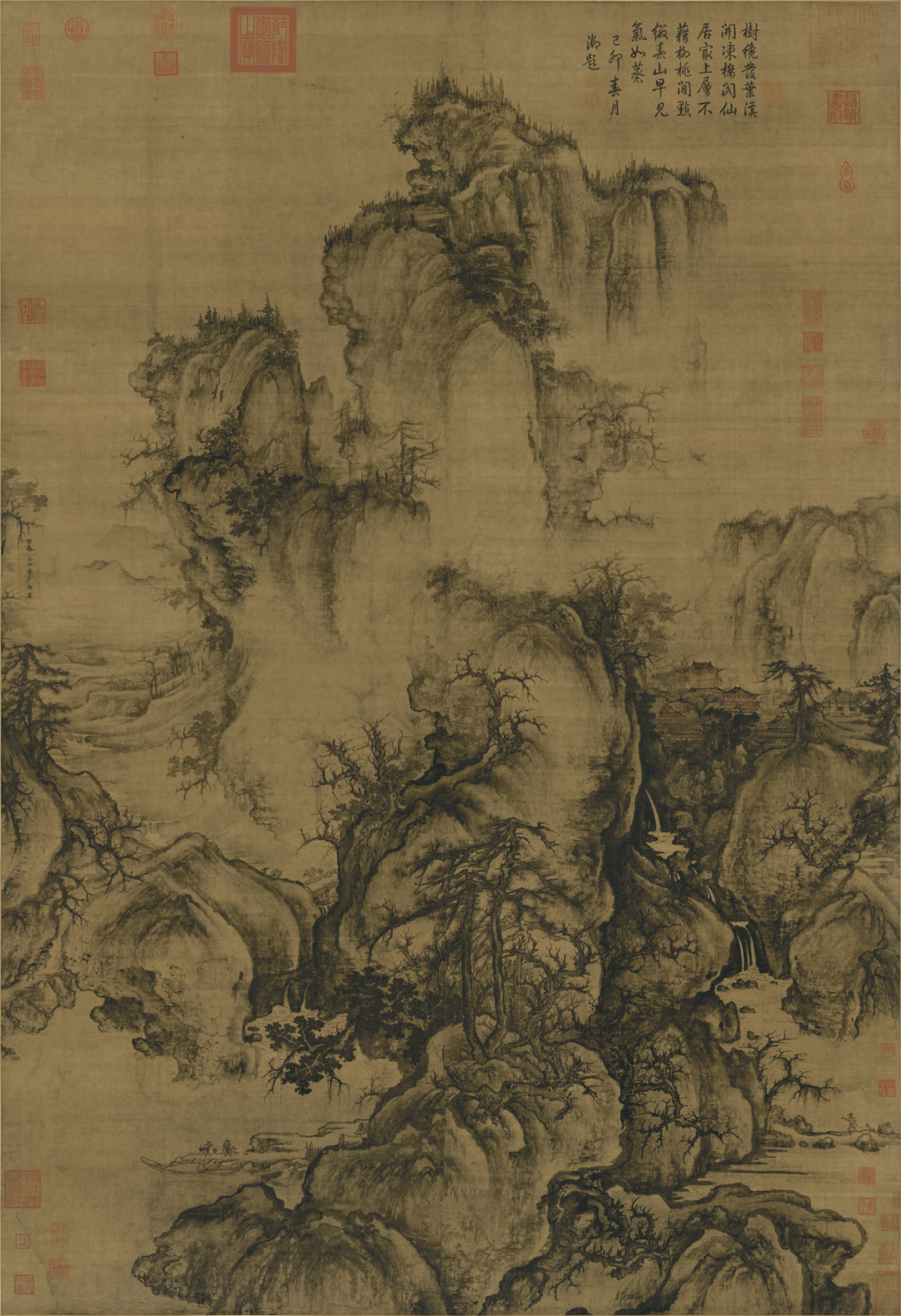

前一年被召入京的黄庭坚见到他新作的一幅山水画扇,赞叹“郭熙虽老眼犹明,便面江山取意成。”由《早春图》的鸿篇巨制,到《秋林平远》的短小精悍,再到山水扇面上的咫尺千里,郭熙得天地造化之功的笔力已深不可测。

北宋 郭熙 早春图 台北故宫博物院藏

只是自年轻的哲宗即位以来,这位曾经红极一时的天下第一画师似乎受到了冷落。事实上,或许他也没有机会再在宫廷中作当初那样的巨幅山水了。

早年当红时他就有了退意,如今伯乐神宗已逝,胸中再无牵挂。

5

让文彦博魂牵梦萦的洛阳,并非是他的故乡。

他本是汾州介休(今山西省介休市)人。21 岁进京赶考,一举高中进士,随后用了不到 20 年的时间,就做到了参知政事。

接下来的 40 余个春秋里,虽然也曾遭中伤和贬谪,却总能逢凶化吉,稳如泰山。

如今的他身体尽管强健,但毕竟上了岁数,经不起长途跋涉,洛阳与京城相距不远,伊川风景秀丽,便成为了他理想的安居之地。

他仍时时拿出那幅《秋山平远图》追思旧居,并请玉堂里烦于公务的后进们一同观赏。最为画中之意倾倒的,是名满天下的苏、黄。

玉堂昼掩春日闲,中有郭熙画春山。

鸣鸠乳燕初睡起,白波青嶂非人间。

离离短幅开平远,漠漠疏林寄秋晚。

恰似江南送客时,中流回头望云巘。

伊川佚老鬓如霜,卧看秋山思洛阳。

为君纸尾作行草,炯如嵩洛浮秋光。

我从公游如一日,不觉青山映黄发。

为画龙门八节滩,待向伊川买泉石。

玉堂里仍挂着郭熙大幅的《春山图》,但文彦博收藏的郭熙短幅才是此次观赏的重点。

或许看着画里的秋山,画的主人就会想到洛阳的风光,想到嵩山,洛水,而老怀稍慰吧。苏轼这么想。

6

时值壮年的苏轼刚从黄州赦还,正平步青云,却因看透了世事的变幻无常而萌生去意。

在诗的结尾,他说也想请郭熙为自己画一幅“龙门八节滩”,直到自己能够也向文彦博一样在洛阳买下可以安居的风景佳处。

刚调入京师的黄庭坚则想请郭熙“画取江南好风日,慰此将老镜中发”。而只要郭熙肯答应,他大可宽松期限,任由他“五日十日一水石”。

1090 年,文彦博二次致仕,终于功成身退,在洛阳悠游临泉之间直到寿终正寝,享年 92 岁。

我们不知道当初相聚京城时,郭熙是否满足苏轼和黄庭坚的心愿,为二人画各一幅属于他们的《秋山平远》,作为归隐前的念想。

不过可以肯定的是,当时的他们都不会料到,那段玉堂里看画作诗的时光终将一去不复返,等待苏轼、黄庭坚的将是一趟趟没有止境的贬谪,以及永远拂不尽的风尘……

Ping Foong,"Guo Xi's Intimate Landscapes and the Case of Old Trees, Level Distance": Metropolitan Museum Journal, v. 35 (2000)