作者丨言九林

编辑丨吴酉仁

前几天,考古界闹了一场不大不小的笑话。

先是2月17日,公号“文博中国”刊发了一篇论文,题为《夏文化 | 李维明:二里头遗址祭祀陶文初识》。内中说,2000年秋,二里头遗址出土过一块不规则形状的残陶片,经论文作者仔细观察,发现该陶片表面存在多个字痕。经释读,这四个字可能是“土”“六”“蛇”“告”。因事涉夏文字,作者继而称“这是一个重要的考古发现”,“对探讨二里头文化(夏文化)文字具有重要的学术意义”。

♦ “文博中国”公号文章截图

遗憾的是,这项“重要的考古发现”只维持了一天,即被证明是一个大大的乌龙。

2月18日,“文博中国”微信公号又发布了中国社会科学院考古研究所二里头工作队的澄清文章——《关于二里头遗址2000ⅢT4⑩:40陶片标本的情况说明》。内中说,该陶片上所谓的“字痕”,其实是“整理过程中记号笔的笔道和原器表裂痕等。我们早年整理资料过程中用记号笔划线,确有不规范之处,对大家使用资料进行研究造成了一些误导,在此深表歉意”。

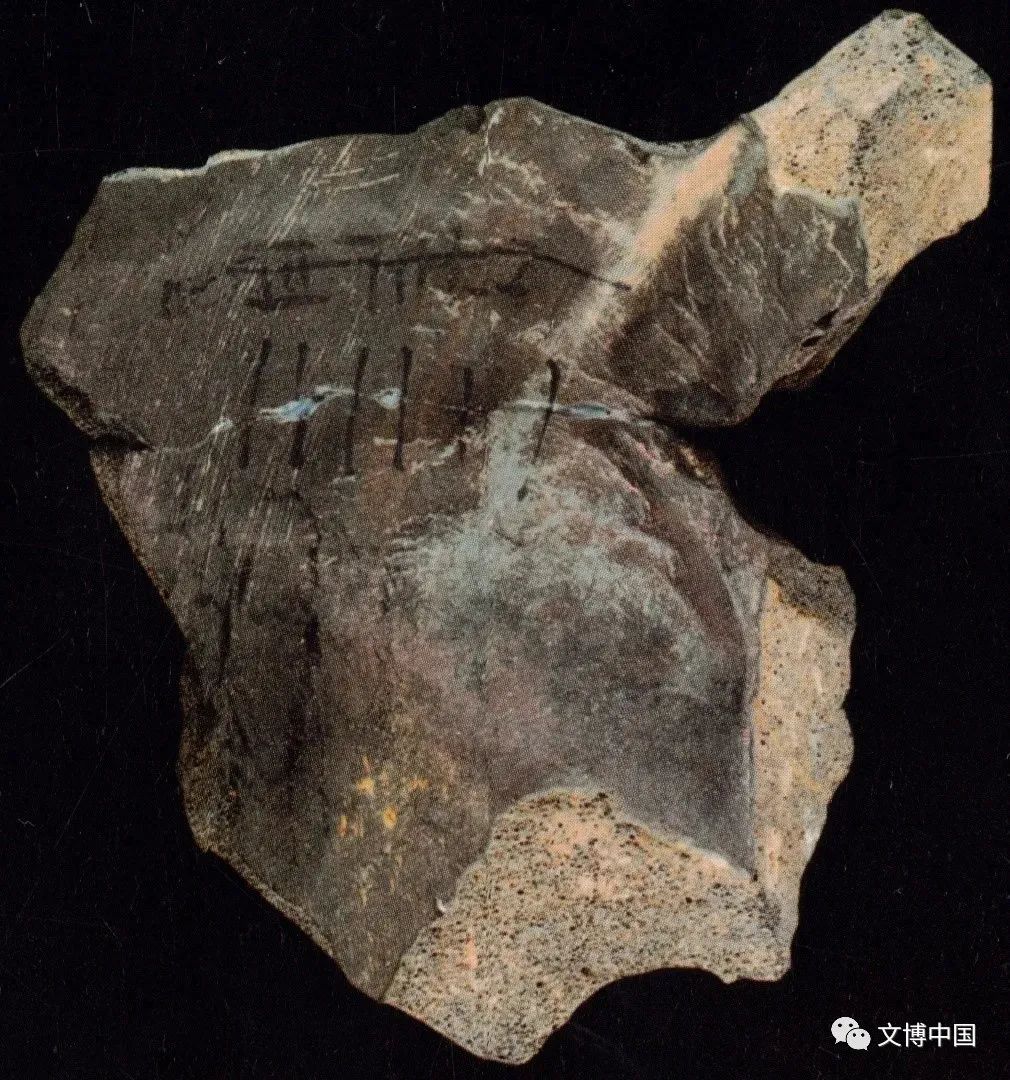

♦ 陶片字痕实为考古工作人员所做记号,图片引自“文博中国”

这场迅速夭折的假重大发现,让笔者想起了当代考古史上另一则假重大发现——“坎曼尔诗笺(签)”。

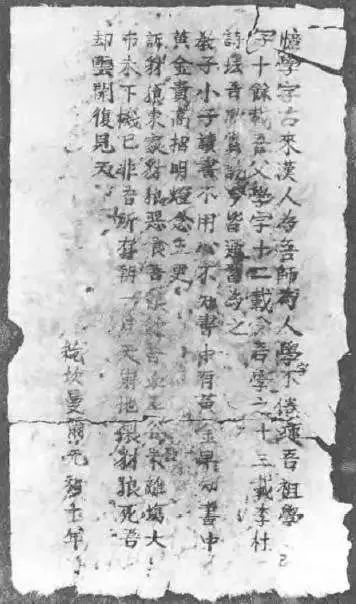

时为1971年,两件号称出土于若羌县米兰古城的手抄汉字文书,在北京故宫首次公开展出,引起轰动。一件是唐代诗人白居易的《卖炭翁》诗,抄写者署“坎曼尔元和十五年抄”。另一件则是署名“纥坎曼尔”的三首唐诗,注明写于元和十年(公元815年)。此即所谓的“坎曼尔诗笺”(见下图)。

♦ “坎曼尔诗签”

“坎曼尔诗笺”里的三首所谓“唐诗”,具体内容如下:

《忆学字》:古来汉人为吾师,为人学字不倦疲。吾祖学字十余载,吾父学字十二载,今吾学之十三载。李杜诗坛吾欣赏,讫今皆通习为之。

《教子》:小子读书不用心,不知书中有黄金。早知书中黄金贵,高招明灯念五更。

《诉豺狼》:东家豺狼恶,食吾(饣良),饮吾血。五谷未离场,大布未下机,已非吾所有。有朝一日,天崩地裂豺狼死,吾却云开复见天。

据说,该诗笺是1959年10月在若羌县米兰古城的房屋遗址中发现的,“发现时粘贴在一起,两面都写着阿拉伯文或古维吾尔文。一九六二年清理文物时,才将两抄件揭开,发现被粘贴的另外两面都有汉文的抄录,是坎曼尔所书”。1972年,郭沫若在《文物》杂志刊文《<坎曼尔诗签>试探》,对“诗笺”的真实性和历史价值,做出了高度肯定。郭说,“这三首诗显然是坎曼尔自己做的”。其中,“《诉豺狼》是痛骂恶霸地主的诗,非常痛快,也非常尖锐,有声有色。诗没有押韵,但确是一首绝妙好辞。……坎曼尔可以算是一个开明绅士。……坎曼尔的《诉豺狼》是受了白居易的影响,但白居易却还没有这样的直爽和胆大”。总之,该诗笺“直可称为无价之宝了”。对于诗笺中那些极为可疑的简体字词,如“诗坛”“五谷”等,郭也不觉得是什么问题。他的解读是:这些文字“从唐代以来一直流传到现代,民间简化字的生命力于此可见”。郭的这番“认证”,让所谓的“坎曼尔诗笺”声名鹊起。之后的二十多年里,署名坎曼尔的这三首“唐诗”,频繁出现在各种诗集、辞典当中。如1979年中华书局出版的《白居易集》,扉页上即印有“坎曼尔手抄《卖炭翁》诗”的照片。1978年人民文学社出版的《唐诗选》,也收录了坎曼尔的《诉豺狼》,该诗后来还一度进入了中学语文课本。下图是2012年出版的《中国历代讽刺诗选注》一书,仍将《诉豺狼》视为一首“真唐诗”。早在郭沫若发表文章时,历史学者张政烺便对“诗笺”的真伪提出过不同意见,他“曾在不同场合一再重申,诗笺不是唐代文书”,当中有许多现代简化字,绝非唐代时所有。不过,张很谨慎,没有将自己的反对意见写成文章,只以口头表达的方式,在学术圈内传播。这种谨慎,既与时代有关,也可能与私交有关——张政烺与郭的关系极好,郭是张结婚时的证婚人。郭1978年去世后,《郭沫若全集》的编纂工作启动,张又建议说,关于“坎曼尔诗笺”的文章,最好不要收进去,但未被采纳。直到1980年代,才渐有学者试探性地在学术刊物上撰文,公开对“诗笺”的真实性提出质疑。比如,《光明日报》在1980年11月18日,刊登了一篇署名肖之兴、题为《关于〈坎曼尔诗笺〉年代的疑问》的文章,内中提出五点疑问:(1)坎曼尔写的正楷,不是唐代通常的字体。

(2)有人说(饣良)是馕的简化字,但馕是很晚才出现的字。《康熙字典》里没有馕字,1949年之前的《辞源》和《辞海》里也没有(注:郭沫若认为(饣良)是粮的繁体)。

(3)坎曼尔是一个“伊斯兰教特有的名字”。但伊斯兰教要到10世纪后半叶才传入若羌县所在区域,考古发现却说坎曼尔生活在9世纪。

(4)诗笺背面的察合台文,是伊斯兰教传入后逐渐形成的。坎曼尔是9世纪之人,他写的汉字,理应比察合台文早。但从书写痕迹来看,却是汉字的墨迹浸透了察合台文,汉字的书写反晚于察合台文。

(5)唐代元和年间,回纥人还没有来到若羌县米兰古城一带,该地仍由吐蕃人占据。冒出一位会写汉文诗的回纥居民,实在是太古怪。

肖之兴的这篇文章,相当谨慎克制,没有直接了当否认所谓“坎曼尔诗签”的真实性,仅从“诗签”的年代入手,指出其种种自相矛盾之处。文章发表后,引来许多批评。但一些考古界的专业人士,却早已通过学术圈内部的信息流通,洞悉了此事真伪。如夏鼐1981年初的日记中记载,该年春节,一位曾参加若羌县考古发掘工作的学者库尔班,来夏鼐家中拜年,对夏谈到了所谓“坎曼尔诗笺”的由来:“他说仍不能确定为何处征集来之物,并非若羌所出土(他即参加若羌发掘),原仅有察合台文字,汉文乃一位施惠昌同志(原在博物馆)所写,他承认他描过使字体更清楚。据说原有淡墨文字,此说未必可靠。李征拿去在火旁烤过,使变旧,有些地方被烤焦,后拿到北京,给郭老看,郭老即写文章,实则原物仍有问题。”

“坎曼尔诗笺”的真相被公开揭破,主要归功于长期从事西域文史研究的学者杨镰。他花了八年的时间,对所谓的“坎曼尔诗笺”进行调查和研究,终于在1991年撰写了一篇长达一万八千余字的长文,题为《〈坎曼尔诗笺〉辨伪》,公开发表在学术刊物《文学评论》上。杨镰说,自己原本也深信“坎曼尔诗笺”是真的。直到8年前(1983)因为一个偶然的机会,得以亲眼目睹了诗笺的原件,发现“从字迹看,汉字压住了渗透过来的墨迹,而且察合台文字迹浅淡含糊,汉文则笔墨如新”。然后,他又获悉,除此之外,还存在4块号称出土于米兰古城、也由坎曼尔书写有汉字的残纸。那几张残纸的背面写的是吐蕃文,号称由坎曼尔书写的汉字,则是《诗经》里的《伐檀》《七月》和杜甫的《兵车行》。好巧不巧,加上诗笺里的《卖炭翁》,这四首诗“竟都是1960-61年中学语文课本采用的古诗,我们曾反复背诵、默写过”。这种跨越时空的高度吻合,让杨镰疑窦丛生,发出疑问:唐代人坎曼尔对古诗的欣赏标准,竟与五六十年代交替之际完全一样,“这,可能吗?”除了使用传统考据手段,来重构历史情境(如指出杜甫的诗歌在唐代所受推崇极为有限。短史记以前也推送过文章《杜甫活着时,他的诗无人转发、无人赞赏 》,可供参考),以重新审视所谓的“坎曼尔诗笺”之外,杨镰还动用了计算机检索技术。当时,中国社科院计算机室已将所有唐诗做成数据库。1989年9月,杨镰利用该数据库,对“诗笺”中的一些让人感觉极为突兀的现代用词进行了检索,结果发现唐诗中完全找不到“诗坛”这个词,“欣赏”则只有一例,出自孟浩然的“故园欣赏竹”,与“诗笺”中的“李杜诗坛吾欣赏”,用法完全不同。自1987年起,杨镰还曾四次远赴乌鲁木齐,寻访考古发掘的当事人,目的是“不满足于从理论上否定它,还要找出它是伪造品的直接证据,拿一个句号去换取许多问号”。结果发现,在米兰古城的出土文物登记表中,“《坎曼尔诗笺》的原始入库记录根本不存在,目前在入库登记表上的7853号文物(坎曼尔自作诗)及7854号文物(《卖炭翁》抄件)是七十年代初补入的”。层层剥茧之下,两位当事人——“L”与“S”,进入了杨镰的视野。“L”当时患了癌症,已是晚期,又拒绝在任何场合谈论诗笺。杨镰遂对他“写于五六十年代的字迹”进行了技术比对,结果与诗笺上的汉字字迹迥然不同。随后发现,担任库房保管组负责人的“S”,其字迹与诗笺上的汉字字迹很相似。1990年12月-1991年1月间,杨镰再次前往乌鲁木齐调查。此时“L”已经去世。此番,杨镰终于得到了“S”提供的签字书面材料,内中说:“大约是1961年到1962年上半年之间,一次L来找,让我把一些诗句抄在两张残纸上,他还把要抄的内容用另外一张纸写好给我看。抄这个做什么用,我并不知情。……两张纸怎么被当成唐代文物送到北京等情况,我毫不知情。大约十年后,想不到它竟成了‘文物’,印在书的封面上。他当年写诗的纸也没有保存下来。为了不继续贻误后人,我便把上述情况告诉了杨镰同志。所谓‘坎曼尔诗笺’是我应L之求,无意中书写的。”

“S”提供的这段材料,与前文所引夏鼐日记1981年初的那段记载,几乎完全一致。被杨镰刻意隐去姓名的“L”与“S”,也可以在夏鼐的日记中找到对应。而夏鼐日记2009年才正式出版。很显然,杨镰找到了事情的真相:诗笺里那三首拙劣的假唐诗,其实是现代人抄在古纸片上的——正如前几天的考古乌龙剧里,那古陶片上的“夏文化文字”,只是考古人员整理资料时留下的记号笔划线。唯一的区别是,戳破那三首拙劣的假唐诗,学术界耗费了整整二十年的时间。而戳破“夏文化文字”这场乌龙,只需要一天。前者之所以举步维艰,用杨镰的话来说,是因为这种求真,“代表了一个时代的结束与另一个全新时代的开始”。①澎湃新闻:《学者刊文称发现二里头陶片“字痕”,考古队:系记号笔笔道》,2021年2月19日。②郭沫若:《<坎曼尔诗签>试探》,《文物》1972年第2期。③宋希於:《夏鼐所记“坎曼尔诗签”》,羊城晚报2013年9月8日。④李廷华:《天地谁为写狂狷》,江苏凤凰美术出版社2019年版,第307-310页。⑤杨镰:《〈坎曼尔诗笺〉辨伪》,《文学评论》1991年第3期。