李青蓝(化名) / 口述

韩瑞雪 / 撰文

我叫李青蓝,湖南人,一个生于1977年的系统工程师。作为国内学习计算机专业最早的一批大学生,我正好赶上了中国互联网崛起的浪潮。在上海工作十八年,我每天拼命学技术、开研讨会、最多一年出差飞行近百次。这些努力让我收获了世界五百强公司技术专家的名头、上海内环的房子、几十万的年薪,但也累出了一身病,长期日夜颠倒,神经紧绷。几年前,我开始对都市生活产生厌倦,渴望去一个山清水秀的地方,养几只小鸡小鸭、放几只小羊,过上日出而作、日落而息的生活。没想到在2020年,我真的实现了这个愿望。

这就是我,平时对穿着打扮没什么追求,更在意生活的质量而非表面。

如果没来上海,我本应在小城市平淡过一生。我出生在湖南的一个三线小城,母亲是老师,父亲退伍后在邮局工作。1999年,我从湖南大学计算机系毕业后回到家乡,进入我爸所在的单位当了通讯工。这是父母引以为傲的好工作,工资不高但着实安稳。然而,除了拨号上网给人开通权限,我一身所学毫无用武之地,不到一年就觉得腻了。看到有朋友写简历投到上海的大公司,我也有样学样,没想到第一份简历才投出不久,就有电话通知我面试。我先后面了两家通讯公司,都收到录取通知,开的工资是我在家乡的好几倍。在朋友的怂恿下,我决定先去上海看一看。至今我还记得很清楚,刚到上海第一站去的是南京东路,我像个土老帽一样看着鳞次栉比的商店,哪哪儿都觉得新奇。望着黄浦江和外滩,好像身处梦境,才来第一天,我就爱上了这座城市。

夜色下的上海东方明珠,繁华美景让人沉醉。

短暂的上海之旅,让我兴奋地夜不能寐,很快就写好了辞职信,回到家连夜收拾行李。得知我要去大城市打拼,我妈气得够呛,用尽各种手段让我留下,见劝不动也管不住,竟扬言要和我断绝关系。

可我已经见识过了大上海,那颗躁动的心哪里沉得住?尽管母亲强烈反对,我还是义无反顾地上路了。出发前,我做好了在外吃苦受罪的准备,没想到后来的一切都出乎意料地顺利。报到完第二天,我们公司就被一家大型央企收购了,我很幸运地分到了两室一厅的员工宿舍,可以免费住。没了家里管束,每个月挣三四千,我的小日子过得十分惬意。但很快,工作就充斥了我的生活,几乎没有自己的时间。小型机工程师是当时计算机领域很稀缺的岗位,公司活儿多人少,我常常要忙到后半夜才能回家。加上这一行技术更新换代又快,为了保证自己不落伍,我加班结束后还经常在家学习。技术资料大都是英文的,从小到大英文很差的我也不得不逼着自己一点一点啃。

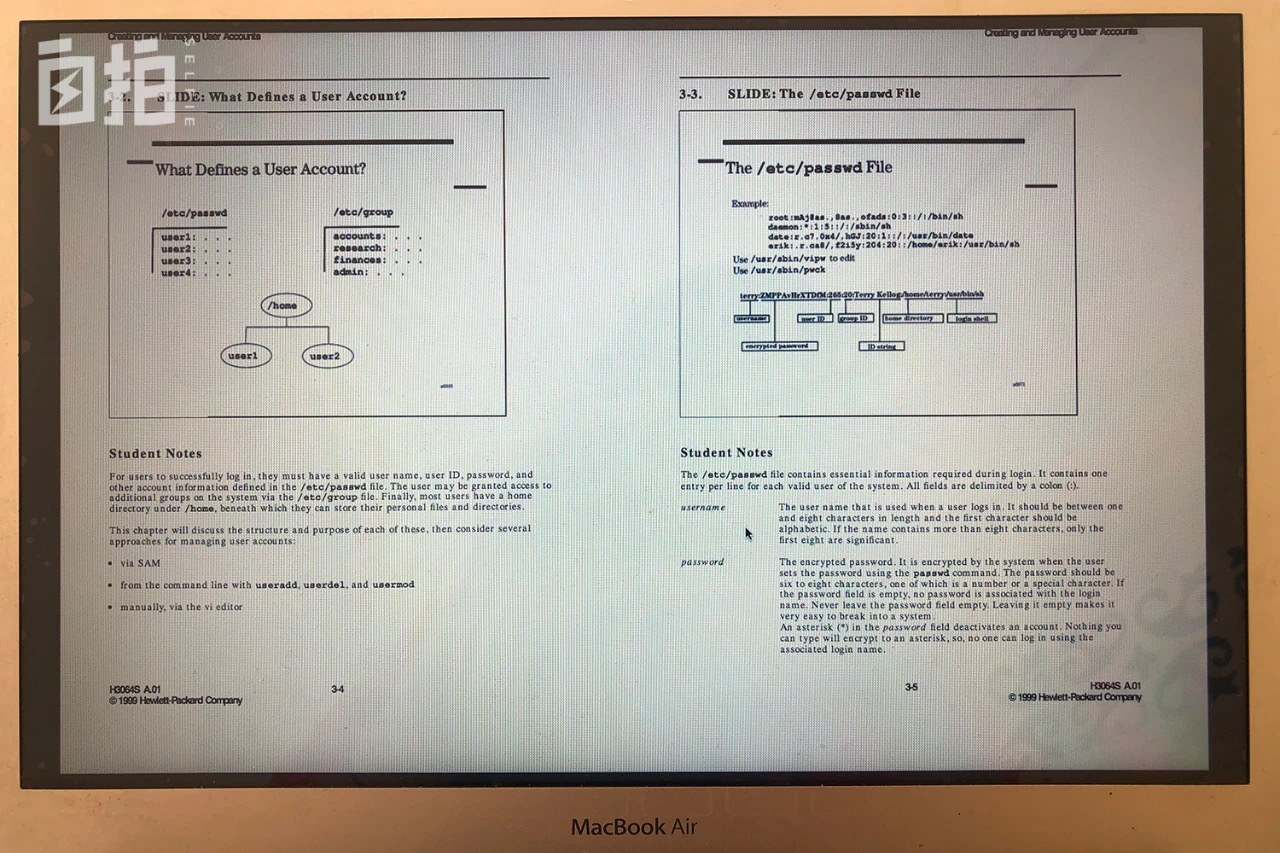

这样的英文资料,我当时每天都要看上百页。

头一年,母亲多次来电话喊我回家。我每次都敷衍,她在电话里一哭二闹三上吊,说因为操心我夜夜失眠。我本来就心有愧疚,加上工作压力确实很大,也动了回家的念头,但想到老家一眼就能看到头的生活,最后还是没舍得离开。上海,至少是一个付出就能看见收获的城市。工作一年之后,我被一家服务过的公司以双倍薪水挖走。发现了这条便捷的涨薪之路,我开始疯狂学习积累项目,一有合适的机会就跳槽。来上海的前三年,我的心性极不稳,工作换了五六个。想要的东西很多,各种活儿来者不拒,理想也很远大,总想有朝一日能成为中国最顶级的系统工程师。

我来到上海后的第3份工作,此时月薪已经涨到六千多。

但这一行是典型的高压行业,核心数据恢复时常面临找不回来的局面。例如医院的住院系统崩溃,第二天做手术的患者可能无法及时就医、不治身亡;机场运营系统出现故障,可能导致航班延误、甚至面临空难的最坏设想。在各种错综复杂的关系里走钢丝,所有的后果随时可能超乎我的意料。因此,我精神高度紧绷,工作上不敢出一丝纰漏。常年累月下来,我不出意外地患上了神经衰弱,晚上休息也总想着工作的事,有一阵儿每天晚上都只睡不到5个小时。

加班结束,这是凌晨三点半的上海世纪大道。

高强度的工作模式一直持续了5年,凭借过硬的技术,我如愿拿到了一份世界五百强知名外企“惠普公司”的offer,薪资也跟着大涨。但我的工作并没有因为进入更体系化的大公司而固定,相反,进入外企之后,公司能接到的重大项目越来越多,我也被指派了更多重大项目。最夸张的一段时间,我一年做了大大小小100多个案子。通宵熬夜成了常态、忍受机房高辐射成了我的义务,被从睡梦中叫起赶飞机更是家常便饭。一年下来,航旅纵横上飞出的线路像一朵莲花开遍中国。

航旅纵横app上,我的飞行路线多到重叠在一起。

某社保局的系统故障了,委托公司前去抢修,李工你上;某车站的高铁出票有问题了,必须两小时内搞定,李工你上;某司的全国电销网络崩溃了,李工你上......李工像个救火队员,每天天南海北到处抢险,生活已经被工作填满,完全没有了缝隙。有一次去宁波做项目,对方要求必须要天亮前做好,我从上海打了一辆车连夜出发,怕司机睡着,只能顶着巨大疲惫一路和他说话,打车最远到过江苏盐城,车费就花了1500块。

1500的那张照片已经找不到了,这是数字跳到930元时拍的。

那时我对自己要求很高,总觉得时间不够,如果多一点,我还能做的更好。这份拼劲儿换来了升职加薪,让我得到了理所应得的报酬。2007年,浦东开发规划得如火如荼,上海掀起了一股炒房潮。我生怕自己上不了车,也急忙拿出多年的积蓄在上海内环买了房,成为一名真正的“新上海人”。那时的我可以用春风得意来形容,每天工作在上海张江高科、住在核心区,享受着中国第一城市的便捷资源。虽然忙得不可开交,但我深知,这样的生活和经历是家乡所不能给我的。

当时所在公司的研发中心,办公环境比以前在老家好太多。

2010年,我忙碌枯燥的工作总算迎来新鲜感——我被公司选中,外派到北非的苏丹做技术援助。提前半个月我就期待不已,但落地之后才知道苏丹是联合国认定的世界最不发达国家之一。我从上海过来,心里的落差感更加强烈,放眼望去,到处都是黄沙,气温高达40度。

公司派给我住的地方,苏丹首都喀土穆最好的酒店:大鸭蛋。

我在这样的环境里生活了3个多月,给当地一家石油公司做系统搭建。公司有给外派人员雇保镖、司机,但就是没有厨师。为了满足我的中国胃,我不得不自己去菜市场采购,借用厨房做饭。有句话说,融入一个国家最快的方式就是去当地菜市场。对此我深有感触,在去苏丹之前,我对这个国家毫无感知,到了菜市场,我才发现这里竟如此生动鲜活。我看到当地妇女用头顶着菜在卖,看见有人在市场上杀羊,还见到了国内从没看到过的二手服装摊位。正兴奋着,突然看见一个人拉着骆驼在挤奶,我赶紧倒了瓶内的矿泉水要了一点。这一切原始又生猛,非洲的真正魅力开始施展。我一下子不可自拔,用自学的三脚猫阿语和当地人比划着问东问西,对非洲一下子有了喜爱的感觉。

非洲菜市场见闻:烤骆驼肉。

每天下班之后,公司都会安排各种酒局和party,美其名曰“商讨项目”。各种政要商贾似乎都一个面孔,一样的流程,几次之后我便厌倦了,再叫就想办法推辞。菜市场成了我的避难所,每天去感受当地的烟火气。为此我还交了不少朋友:卖羊肉的大姐、香水店老板、宰羊的小伙子,还有经常踢球的一群小孩。他们带着我认识了很多新奇的植物、水果,这时我才发现大自然是如此神奇。各种各样的蔬菜、水果名字口感都不一样。我以前忙于工作,对吃喝一点都不上心,到了苏丹,才有空关注最本质的生活。

非洲的新鲜椰枣,第一次见觉得很新奇。

有一次,我吃到尼罗河当地的一种鱼,味道异常鲜美,为了回国也能吃上,我买了鲜鱼每天放在楼顶风干,小心翼翼地呵护,结果还是在出海关的时候被扣,让我痛心不已。后来每次出差去非洲,我都报复性地吃够十来斤才回国。

尼罗河上的象嘴鱼,为了把它带回中国我专门晒成鱼干。

北非之旅结束后,我愈发注重饮食健康,不再胡吃海塞,把买菜做饭当作每天最大的享受。后来随着我出差次数的增加,我把逛当地菜市场列入了自己的旅游指南。每到一座新的城市,就会在朋友圈更新我的菜市场见闻,大家都笑称我为“菜市场狂人”。住酒店不能做饭,我就买电锅自己煮。最多的时候,家里厨房堆了五六个天南海北带回来的锅。此外,我还迷上了各种各样没见过的水果蔬菜,吃完就把种子带回来在家培育。

只要吃过的水果,种子我都留着。

为了寻找最好的蘑菇,我曾在一年之内先后5次前往不同的边陲小镇,照着书里的指示去山上探险找蘑菇。我一有时间就花在植物上,上海不到3平米的阳台,也被我种满了各种各样的蔬菜。

阳台上的蒜苗,被我用塑料瓶固定在栏杆上。

慢慢地,我对工作的热情越来越少,在职场上也遭遇了发展瓶颈。2017年,公司业务合并,我所在的部门被收购。伴随着业务的沉沦,我运维的核心内容变成了可有可无的支线辅助业务。此时,我对农业的热爱渐渐超越了计算机,仔细考量过后,决定拿n+3的赔偿金离职。我们这一行,不会像其他“打工人”一样上了年纪而遭到排挤,完全凭技术说话。我成为自由人之后,无可指摘的好口碑仍然有效,主动找上来的人络绎不绝,我索性放弃了再工作的念头,一心一意当起了“特约专家”。

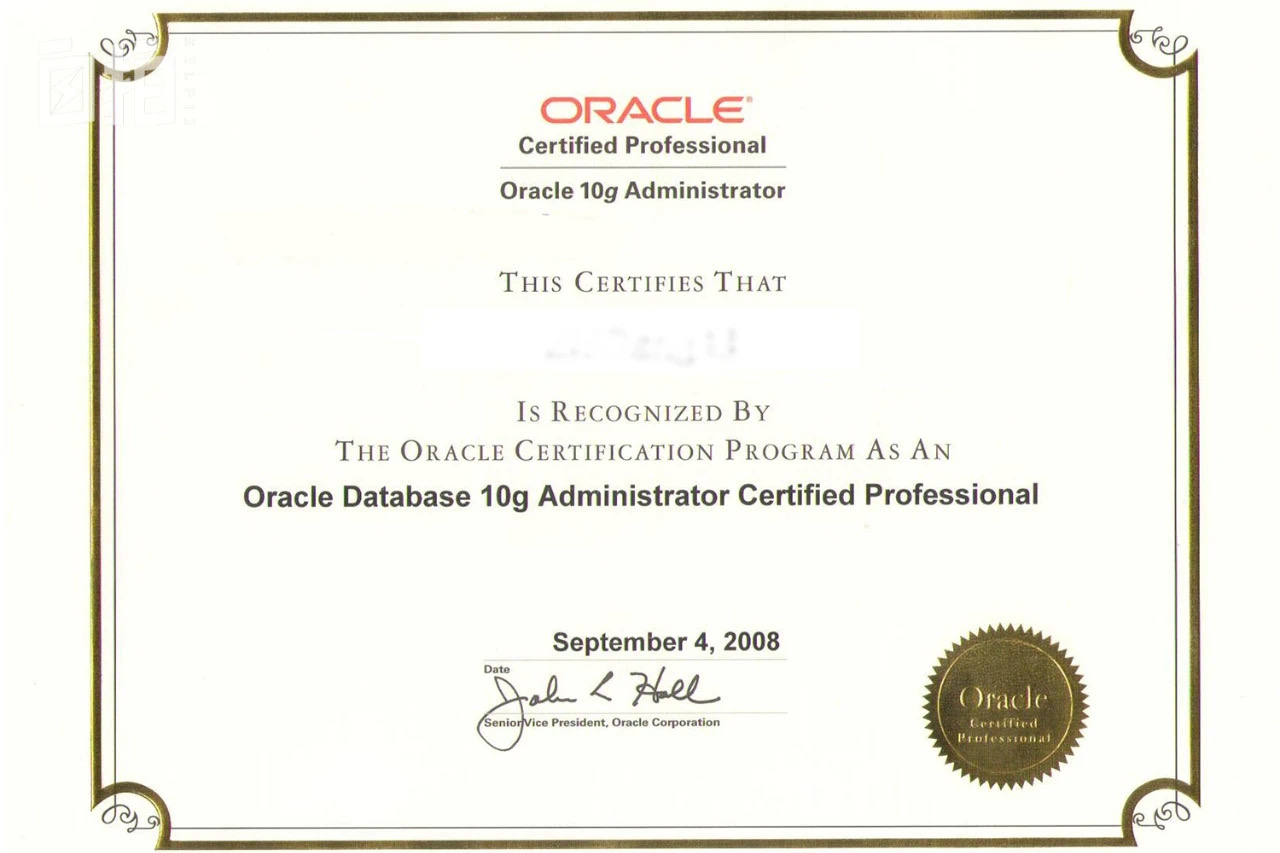

我自费考取的甲骨文数据库专家证书,在工程师这行,这类专业证书是从业者能力的体现。

有项目请我,我就出差干几天活儿,不忙的时候就变本加厉地玩,仿佛在补偿过去因为工作而流逝的时光。每天,我不是在菜市场,就是在去菜市场的路上。这期间,有人花近百万年薪请我去工作,职位是首席系统工程师,迷恋自由的我婉言谢绝。前些年的疯狂工作早已让我疲倦到极限,趁着自己还有心劲儿,我只想做一点真正喜欢的事。