本帖最后由 源济 于 2018-9-3 05:48 PM 编辑

读《诗经点醒》穿越到三千年前的诗经现场去破案2018-09-02 冉云飞 大家

导读《诗经》已经离我们非常遥远,要让现代人明白,不是件容易的事。

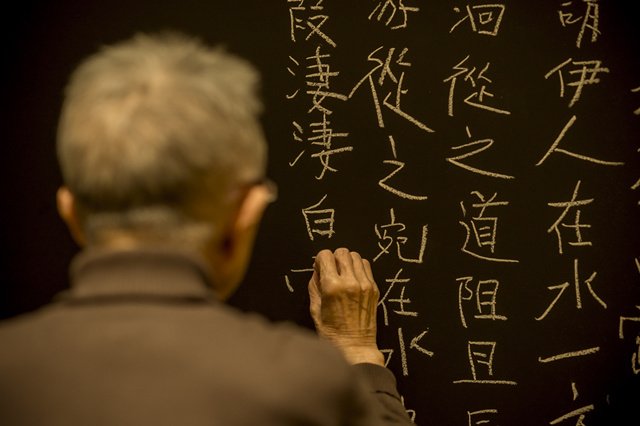

由于诸种机缘巧合,前两年流沙河先生在腾讯·大家讲“诗经点醒”时,我即参与期间,其间详情可见拙文《<诗经点醒>的出笼与有趣解读》。最近《诗经点醒》以书籍的面目行世,又在第一时间得以阅读,依旧津津有味,好似第一次研读一般。不特此也,复读《流沙河讲诗经》,还有一些此前未曾注意的看法,以作读者理解《诗经点醒》之一助。先生论诗衡文颇多类匡鼎说诗解颐之处,雅俗兼顾,龙虫并雕,然间亦与他有不同看法,未能藏拙,故直书出来,置诸公论。 一、社会学的诗经现场不知朋友们是否注意到一个现象,就是越到晚年,流沙河先生出书越多。一来是厚积薄发,二是讲座陆续被整理成书稿,三是不少旧作反复再版。但这里面最主要的是,他在研究、讲座、写书的过程所得的享受,是他乐此不疲,并出书不断的原因。无论是他写的《白鱼解字》、《正体字回家》、《字看我一生》,还是讲座整理的《流沙河讲诗经》、《流沙河讲古诗十九首》等,都深受读者欢迎。但其中有两本书的书名《文字侦探》与《诗经现场》,无论从标题还是内容都暗示了他这些研究与写作的方法论,以及他到老都乐此不疲的原因。这就是他研究文字学,与讲古诗文,都注重自己作为一个“侦探”的“破案”工作。既然要“破案”,其案发现场的勘察工作,自然是相当重要的,这就是他注重《诗经》之“现场”的原因。 有人或许会说,讲诗嘛,就只是从诗艺来讲就行了嘛,这话原本是不错的。但对于讲诗之源头如《诗经》等,是否只是如此,就颇费斟酌了。因为诗歌及艺术之诞生,包括它的早期都不会如后来所谓的“为文艺而文艺”,因为那个生存艰难的时代,人类还没有达到“吃饱了撑的”地步。“所以这个《诗经》,给我们更多的是让我们回头去认识我们的诗歌是在什么状态下发育起来的,我们的祖先曾经有怎样的生活方式,怎样的观念”;“欣赏一首诗哪要这么多时间呢?我们都是在解剖一首诗,了解它的时代,它的背景,了解多种学问”(《诗经点醒》p.103)。 这就是说,流沙河先生并非对所有的古诗都搞现场“勘察与破案”工作,因为与我距离较近的古诗,大多不需要索引式的勘察工作,因为作者的创作目的明了,藏在背后隐而未显的分歧也不会那么多。“因为这个《诗经》的诗与唐宋以后的这些诗有极大的差别,唐宋以后的,直到我们今天的新诗都可以说是欣赏,唯独这个《诗经》不可以说欣赏,为什么?是因为它跟我们的历史距离太远了,我们想要把它读懂都不容易,那么就是大部分讲解《诗经》都是在讲解《诗经》的文意、语义和背后的背景,实际上不是在那里欣赏诗。”(《诗经点醒》p.90)关于此点,其实2011年在成都市图书馆一开始讲,他就明确了:“所以我的讲座,也比较地倾向于为大家讲解,讲解的成分要多于欣赏的成分,主要还是帮助大家了解中国古代典籍,了解中国古代的社会生活真相,还是属于社会学的范畴,这和纯欣赏诗,比如唐诗以后的很多中国古诗,是有很大的不同。”(《流沙河讲诗经》p.6)。不要小看这些地方的提醒,这是解读《诗经现场》、《流沙河讲诗经》、《诗经点醒》的钥匙。 像《诗经》早期存留的时代,写作非常不便,如今通常意义上的纸笔都没有。秦始皇一天批阅奏章达120斤,他身边的有些工作人员在某种意义上形同干体力活。待秦始皇毁《诗经》的时候,想保存的人就得面临着很大的风险,《诗经》用竹简来书(刻)写,其重量不便于携带,其体积不便于保存。故《诗经》之所以能够保留下来,自然有传承文化的现实目的,但风险之大是可以想见的。虽然《诗经》大多并非为文学而文学的创作,但我想在文字意思基本理顺,于社会风气及其相关制度等方面稍有了解,且逻辑自洽的情况下,并非没有人们自圆其说的空间。好的诗歌既根植于那个时代那样的作者,但又有超越性,不被彼时所辖制。就像李白的诗歌,你了解唐代的情形与他的身世,固然可以增加你对他的理解,若是不知道,也不妨碍你理解“黄河之水天上来”。 但问题在于,要理解像杜甫、白居易这样的唐代“卧底记者”,就没有像理解李白那样方便,对《诗经》的理解大体亦应作如是观。如《蒹葭》,你把他理解成一首纯粹的爱情诗,也算是一种解释,也说得过去,因为诗无达诂。但如果要把它解释更为周全圆范,那么引入“诗经现场”,从“侦探破案”进入诗歌,可能是更有趣的一种做法。 就像小说这种文学体裁,本有对人性的幽暗有多方面的展示,但还是有人觉得需要有新新闻主义小说出来,以使小说本身有更多的现场感,如卡波特的《冷血》等。同时小说虽有“欲知后世如何,且听下回分解”的悬疑效果,但还是镇不住有人觉得这样的做法,依旧不过瘾,应该有像柯南·道尔、阿加莎·克里斯蒂、劳伦斯·布洛克等这样的职业侦探小说家来“横行天下”,才能满足读者自己过侦探瘾的好奇心。读诗歌何尝不是如此呢? 二、如何回到现场读诗回到现场,虽然是流沙河先生在2011年左右明确提出来的,但与他这样的提倡相类的做法,则早已是古以有之,如宋人王应麟《诗地理考》等。今人陈正祥《诗的地理》、马吉照《河北唐诗地理研究》等,于此也着了先鞭。当然更为“过分的”是台湾学者简锦松的古诗“现地研究”,他写有《杜甫夔州诗现地研究》、《唐诗现地研究》、《亲身实见:杜甫诗与现地学》等。他从用指标针、标杆、测绳等“老旧”工具开始,到现在动用GPS定位系统、GooglenEarthpro卫星地图、数位拍摄结合,复以百多年前日本刺探中国的军用地图,再加上把古代的天象、历算、城市、水文、官制、邮驿、度量、营造等跨学科知识熔为一炉,故他的“现地研究”别具一格。拿他的话来说,如今他的研究是充分利用五大新工具来完成以前别人不曾做过的事:一是便利的现代旅行,二是古籍大量电子化的优势,三是GPS定位技术、数位影像化、GIS分析功能等新技术,四是运用天文软体(如StarryNight、Stellarium),五是地图数化技术。(简锦松《亲身实见:杜甫诗与现地学》pp.10-12,国立中山大学出版社2018年版) 公元759年底杜甫从甘肃秦州到同谷,再由同谷到成都的路线,很多人注意过且研究过,但真正实地去勘探过的人,恐怕是很少的。无论是写《访古学诗万里行》的萧涤非,还是写《杜甫的五城:一位唐史学者的寻踪壮游》的赖瑞和,都远没有达到简锦松这样穷搜实勘的地步。我读了《以现地法计算——杜甫入蜀计程》一文,深叹其考索细大不捐,穷根究底,以致于用《成都府》一诗来计算杜甫到达成都的时间以及当天的月象。不过,这对杜甫彼时的心情是否有帮助,那就要看你个人的修养储备了。我的意思是说,这样的研究,可以增长知识,也可以增加“老杜不我欺也”的成就感,但在多大程度上影响你对诗本身的理解,大约还是有很强的主观因素在起作用。 换言之,这样的“现地研究”受制于很多因素,有很强的排他性,但这样是否回到了“古诗现场”了呢?效果有多大还有待检验。除了读者读了诗后,要根据自己的知识背景,人生阅历诸方面的储备,来进行合理的想像外,还需要多方面的知识的结合,并且深深体会诗人彼时的遭际与诗歌体现出来的情感,或许才能为更好地理解诗歌打下一定的基础。与前述简锦松那些“回到现场”的努力,流沙河先生更多使用文字音韵,以及文化地理方面的知识,再加上民俗风气的考索,来使得回到“诗经现场”成为一种可能。  流沙河,摄影:方正 流沙河,摄影:方正以前把《关睢》一诗要么说成是表达后妃之德,要么说是反应劳动人民的诗歌,这首诗“它的现场在哪儿?现场在一条河边上,下游那边,有渔夫,几个渔夫几只船,放了一大群鱼老鸦,站在江边,呱呱呱地叫,捉鱼”(《诗经点醒》p.10)。而采荇菜则是一种既可以拿来祭祀祖先,又可以促成男女相亲的民俗活动。而《汉广》与《蒹葭》二诗联袂来讲,前者为纪念汉水女神,沙河师认为甚至后世湖北到四川放河灯的习俗都是由此而来,后者则是悼念溺水而亡的冯夷,两者都与民俗活动很深的关联。这样的纪念与端午节纪念屈原并不分别,只是这样的纪念活动失传了,故很难理解这两首诗本身。在流沙河先生看来,《蒹葭》不是一首情诗,男女相爱的确很美好,“但真相不是这样的,真相更真实,但是不一定那样美好”(同上p.35)。一如王国维先生早年读哲学习文学所谓:“余疲于哲学有日矣,哲学上之说,大都可爱者不可信,可信者不可爱。”(转引自王宗乐《苕华词与人间词话述评》p.5,香港文昌书局1976年版) 学者史杰鹏在解释《蒹葭》一诗时说:“我总怀疑,这个家伙是碰到了女鬼,但他是个诗人,于是把自己的遭遇写了出来,意境铺陈得特别美好,迎合了人内心深处杳渺、若有若无的理想,于是流传千古。它像谁的诗呢?意境有点像李贺,但整个地氛又像李商隐。他写的不是一种情感,而是一种情绪。”(《悠悠我心:梁惠王古诗词二十讲》p.52,北京十月出版社2018年5月版)其实他这个说法,是变相承认这首诗若是作为一首爱情诗来看,有些地方不一定解释得通。好在把它当作一首诗时,他自圆其说的能力是高明的:“而情绪正是文学的真谛,情感不是。”就像流沙河先生否认这首诗一直以来的两种主题解释——一为隐士,二为爱情——隐士藏来藏去搞得很累,爱情来去近乎不可捉摸,正是类同于“碰到了女鬼”,故他认为这首诗是悼念冯夷溺水而亡这个失传的民俗活动。 三、破案方式《诗经点醒》比《诗经现场》与《流沙河讲诗经》更具有“破案”效果,其原因何在?一来相比后二书所讲或者评论《诗经》八十一首之庞大篇幅,《诗经点醒》只讲了十三首。再者,后二书更多面对的是传统读者,《诗经现场》是纸书,完全是先生自己写作出来面对读者,《流沙河讲诗经》则是面对成都市图书馆的现场听众,不需要后期再剪辑与文字校对——这次整理而成的《流沙河讲诗经》,与这个讲座的关联度,远不如《诗经点醒》这么高——但《诗经点醒》则是在网络上用文字加视频来传播,其所面对的绝大部分听众和读者,都只是看视频及读文字,不似现场所亲见,即有后期的剪辑与校对工作。 《周南·芣苡》一诗有不少的疑点,但在有一点上大家似乎达成了共识:这首诗前面有个序是汉代卫宏写的,“和平则妇人乐有子矣”。这就缩小了破案圈子,说明这首诗里的“芣苡”是有利怀孕的,于是就有各种猜测如车前草、益母草等。但流沙河先生认为不是这样,一来车前草与怀孕没有关系,他举例宋代就有医生名寇宗奭做实验否认车前草与怀孕有关。二采摘益母草不需要“薄言捋之”这个“捋”的动作,还无法与“薄言袺之”这个“袺”字所代表的服装之用途相配搭。否认了芣苡就是这两种东西,“这样,我们就像破案一样,这个圈越收越小了”(《诗经点醒》p.39)。 但破案的圈子越来越小,并不表明很快就能水落石出了。随后他谈及中国古代气候的变迁,又从《逸周书·王会》里读到西边少数民族给周天子献桴以的事;再者他把夏禹王的妈妈不小心吞薏苡而怀孕的传说,与夏民族将薏苡当作图腾的事联起来;同时也把薏苡为何后来在北方消失的气候条件说清楚,并且把马援到越南打仗带回来一口袋的薏苡事整合在一起,再从文字学讨论“私”和“师”与“苡”的关系,最终令人信服地得出芣苡就是薏苡(薏仁)的结论。不特此也,他为坐实这个结论,还请腾讯·大家的赵琼专门给他买了一本关于薏仁的科学类书来研读。  流沙河,摄影:江树 流沙河,摄影:江树至于《陈风·泽陂》一首的“破案”,也非常有趣,值得一说。总体来讲,诗经的毛诗本比齐鲁韩三家诗的版本要好,但也有例外。比如通行毛诗版的《泽陂》“伤如之何”,流沙河先生对照三家诗,发觉了韩鲁版本都是“阳如之何”,而“阳”可释作“我”,那么这首诗就是以男诗人第一人称所写的诗。男人为何这样伤心呢?有美女不是好事情么,赶紧结婚,明媒正娶不就行了嘛。结果流沙河先生考证出他与这位美女是同姓,蒲与荷都在同一个水塘里面。“我后来偶然从古人解释这首诗中找到一句暗示,我忽然得出,他们同姓。同姓不准婚姻,这是由于近亲繁殖会导致各种遗传疾病、残缺。”(《诗经点醒》p.100)这个推理过程还是比较出彩,但这样的缩写肯定无法表现出其精彩何在,故应该读原文才是。而其它推阐得比较出彩的“破案”篇章还有《周南·汝坟》与《召南·小星》等,但限于篇幅,不能尽述。 众所周知,“现场”这词更多用于新闻调查和公安机关破案,既是“现场”,则必然要调查,也要做侦探与勘察工作。这就是我所说“诗经现场”与“文字侦探”的取名,其精神实质是相同的原因。这里面蕴藏着他打破砂锅问到底的求真精神,有不竭的好奇心,也与他本人对科学一直有兴趣——举凡天文、地理、植物、土壤等都有兴趣,早年考上川大农业化学系,实在埋藏着他对科学诸多领域不竭的爱好。甚至不妨说,他写新诗时都相当注重诗行与诗意间的逻辑自洽,其实也是他的一些新诗不那么“可爱”的原因。当然这样的“现场破案”,也并非每次都令人完全心悦诚服,至少《卫风·氓》里对顿丘的考索,我并不赞同,后面公布一点商榷意见。 四、同一诗句的不同阐释一般说来,对同一首诗的观点与看法比较成熟,前后的一致性相对较高。但这种较高的一致性,并不表明不能因认知而改变。从《诗经现场》的出版,到成都市图书馆以及腾讯·大家的演讲,沙河先生对同一诗句的不同看法,时有所见。这时有所见,既表明他认知的不断变化,也展示了他自我的纠错能力,以及对学术求真的追寻。 如《氓》里的“抱布贸丝”,开始他赞同闻一多先生的说法,将其讲成是“抛”。“你既然都说他氓之痴痴,都瓜兮兮的,怎么会吊儿郎当地把钱拿来抛呢”。故在他讲到《召南·小星》一诗里的“抱衾与裯”后,他放弃了这样的看法。他认为“抱”字讲作“抛”字实在没有更多它例可供援引,如老子讲的“抱阳而负阴”,此句中的抱字,你不可能解释为抛。更重要的是《诗经》里面与“抛”字有关的诗与字,已明显地表达在《摽有梅》之“摽”字上,“抱布贸丝”与“抱衾与裯”都应该讲为“携带”(《诗经点醒》pp.166—167)。不特此也,他还举“摽有梅”中的“摽”字与潘安出街收一车水果(因其貌美而被女性抛扔水果),以及1895年成都因“打李子”的习俗,与当时影响很大的“成都教案”的关系(《流沙河讲诗经》p.13)。 若上例是在同一个系列讲座中,讲着讲着就修正了的话,那么下两例则是不同的讲座,或许是随时间的推移而有理解上的改进。如《泽陂》一诗里的“寤寐无为,辗转伏枕”,“还是说他夜晚翻来覆去睡不着,趴在枕头上哭”(《流沙河讲诗经》p.85)。而后来他否认了“伏”字就是“趴”在枕头上的意思。“‘伏枕’,‘伏’就是趴在枕头上,这个好像不通,你前面明明说了没有办法睡,翻过去又翻过来,怎么会一直伏着呢?伏着这个人就不能辗转,要辗转就不能够伏,所以‘伏’字这个动词要另作解释。” 怎么个另作解释法呢?他不仅举了陆游的诗句“斜阳古柳赵家庄,负鼓盲翁正作场”(《小舟游近村,舍舟步归》),还举成都天回镇出土的说书俑,将“负”解释成“拊”,亦即击打后便说:“这个‘伏’要解释成这个‘拊’,就好解释了,‘伏枕’是‘拊枕’,按着枕头睡,翻过去睡不着,翻过来也睡不着,起来按着枕头打”(《诗经点醒》p.101)。当然更准确的表达是,不必“起来”即可欠身抬头而双手拍打枕头。这个解释自然比上一个解释在逻辑上更为自洽。 在讲《四月》一诗第七章“匪鳣匪鲔,潜逃于渊”时,他说鳣鱼是鳇鱼,鲔鱼是鲟鱼,“这两种鱼是游在河里面最深的地方”(《流沙河讲诗经》p.182)。而在讲《硕人》里的“鳣鲔发发”时,他发挥道:“这个‘鳣’和‘鲔’是什么鱼?古人很长一段时间说不清楚,直到明代,李时珍的《本草纲目》才把它说得比较清楚了,是一种海鱼,一种叫‘鳣’,大得很,还有一种叫‘鲔’,‘鲔’就是鲟鱼,鲟鱼的卵可以弄出来做鱼子酱,都是海鱼”,还说“读书要仔细,是因为关于这两种海鱼有最明确的记载,就是每年阴历三月下旬,这两种海鱼都要回游到黄河里面来产卵”(《诗经点醒》p.66)。 如果只读到前者,就会以为鳣鱼与鲔鱼是河鱼,哪怕它们“是游在河里面最深的地方”的鱼,但从后者来看,它们是海鱼,只是随季节回游到黄河来产卵。也许是《硕人》一诗所展示的季节与地方,使流沙河先生在前一种解释上,做了更进一步的探讨。因为《四月》里“潜逃于渊”的鳣鲔,紧接着的是江汉流域、长江流域,不知鳣鲔是否也有回游长江的习惯,而且时间上也是否刚好合适。总之,我们看这不同的解释,也明白先生的讲解在不断精进与纠错之中,这是做学问值得效法的地方。  流沙河,摄影:方正 流沙河,摄影:方正五、取诸日常物事的讲解《诗经》已经离我们非常遥远,要让现代人明白,不是件容易的事。要做到这点,当然不能如孟子所谓“以其昏昏,使人昭昭”,因为“贤者以其昭昭,使人昭昭”。贤者在这里不是道德判断,而是求真能力与做学问的才华。如此看来,流沙河先生是当得起这样的称誉的。 具体说到在日常物事里“以其昭昭”而“使人昭昭”的方法,于流沙河先生的讲座与写作中是不少的。如用大家习以为常的生活例证来譬比,讲《常棣》里的“脊令”,你无论怎样科学地讲它属鸟里的哪一种,要让人明白,都不是太容易,但他谓蜀人称之为“点水雀”,一下子大家都明白了。一般说来,大家都在其间“游泳”的“语言”河流,若不经提醒,“百姓日用而不知”,但一经说破,真能达到“点”而“醒”之,立竿见影的效果。我此前提过流沙河讲庄子的“散焉者”(今川人谓“散眼子”)、“信德厚矼”之“矼”,今川人仍说一个人耿直谓之“直矼矼”,这样的例证为数不少。 这次读《流沙河讲诗经》又得两例,表彰出来以便读者明了先生运用近取诸物,讲解古奥之事的能力。《匏有苦叶》里“深则厉,浅则揭”之“厉”字,“这个‘厉’与‘砅’同音,‘砅’的意思是踩着石头过河。这是过去的一种渡河设施,就是在水里竖一溜大石头,间距很小,高出水面,供人踩在它上面过河,称为‘跳蹬’。我们成都有个地名叫‘跳蹬河’,原来那里就有‘跳蹬’”(p.30)。成都称“跳蹬”,我老家叫做“石步儿”。这样讲一个字,让成都以及四川的听者会终身难忘。就是他地的人,也会找到相应的称呼来理解这个看上去抽象的“厉”字,使听众和读者明白,古诗文与我们的现代生活是相关的,并非躺在停尸间。 《硕鼠》这首诗因长期选入中学语文课本,读的人非常多。不仅老师有讲解,也看过不少分析,不过还是先生的解说令我解颐。如“三岁贯女”这个“贯”字,一般都说宠坏了,这解释不能说有错,但对学生来说记不住,理解不深。“这个‘贯’字就是我们说的‘惯适’,郑玄为这首诗作注,就说明‘贯者,适也。’”(p.70)四川人看到这里,会心一笑,原来如此,因为“惯适”这词至今仍在我们生活中常用。比如我们说某人溺爱小孩,就说某人把他惯适成那个样子,实在愚蠢。方言土语中有些越土的可能越典雅,如四川乐山话说“一块人”之“块”,与荀子的“块然独立天地间”(《性恶》),庄子“块然独立以其形立”(《应帝王》),刘琨“块然独坐,则哀愤两集”(《答卢谌书》),难道没有那么一点整体感与孤独感在其中么? 像这样取诸日常物事的讲解,不胜枚举。《斯干》里的“秩秩斯干”之“干”字,“干就是间,房间的量词,一间房、两间房的‘间’,我们四川人不是到现在都还读gan吗?就是古音”(《流沙河讲诗经》p.153)。四川人吃饭说的“冒儿头”,可以在《诗经》《大东》一诗里找到祖述的来源,“‘饛’读音meng,是形容词,食物盛满器皿的样子,就是我们现在说的‘冒’”(同上p.171)。“毛病”一词似乎大家都知道,但知其所以然者并不多。在解释《四月》里的“乱离瘼矣”,流沙河先生说:“瘼者,病也;我们现在说‘毛病’了,就是‘瘼病’的音讹。”(同上p.180) 如毛毛雨,似乎大家都知道,但要说出个子曰来,殊非易事。对于《信南山》一诗里的“益之以霡霂”,他说:“霡霂者,小雨也,读音mai mu,我们经常说的‘毛毛雨’,就是‘霡霂雨’。后来因为我们弄不清楚‘霡霂’这两个字,按照读音就写成‘毛毛’,毛毛雨下的不是毛,而是蒙蒙细雨,就是‘霡霂’”。在解释完“霡霂”二字后,他来了个近乎方法论上的总结:“所以,《诗经》中有些看似极深奥的东西,其实是非常浅显的日常用语,只是我们平时没有意识到而已。”(同上p.191)  流沙河,摄影:方正 流沙河,摄影:方正六、两点商榷通读流沙河先生《诗经现场》、《流沙河讲诗经》、《诗经点醒》三书,可以说绝大部分观点我都赞同。但也有不同意之处,此前我在写文章时表达过。那些曾经表达过的不同,就不再重复了。现就其中两点新的商榷陈述如下,以志“吾爱吾师,更爱真理”的一点微忱。 “现场破案”多了,难保百分之百的准确率,这应该算是一个常识,因为人的知识与经验都是有限的。流沙河先生很佩服陈子展先生的诗经译本《国风选译》与《雅颂选译》,认为是真有学问,不过他对陈子展先生谓《泽陂》是讽刺陈灵公和夏姬就有不同看法,同时他也不同意陈子展关于《氓》里的“至于顿丘”,不是在百里之外的顿丘的看法。对于前者,我赞同流沙河先生的意见,对于后者,我得多说几句。 家里没有陈子展先生的《国风选译》与《雅颂选译》,但有《诗经直解》,我看了其间《<国风选译>内容提要》与《<雅颂选译>内容提要》的体例与描述,应该就是这二书合起来成了《诗经直解》。我看陈子展先生对《氓》一诗的翻译及注释,在“至于顿丘”的注释,只引了魏源之说:“淇水、顿丘,皆卫未渡河故都之地”(《诗经直解》p.180,复旦大学1983年版)。但在《诗经点醒》中沙河先生却说:“他(指陈子展——冉注)说的人家有一个古城是顿丘城,但是这个不合适,他说太远了,百里之外不可能送。错了,人家之所以要把这个地名写出来,两个人舍不得分手,送就送到百里以外了,送到顿丘那个地方才分手。”(《诗经点醒》p.138)我不知沙河先生何所据而云然,如果按照陈先生所引魏源之说,他应该是同意此说,那么他就会认为更近的顿丘比百里之外的更古,不应该得出沙河先生的结论。 河南有两个顿丘,一个是离朝歌城百里之外清丰县之顿丘,另一个是离朝歌城不到二十公里的浚县之顿丘,亦即卫国时的顿丘,不是同一个顿丘。前者是汉置顿丘,三国时曹操还当过顿丘令,在今清丰县。当地各地方志以及2005年版的《中国历史地名大辞典》都说得相当清楚(以上所得见解主要参看傅道彬《至于顿丘》,见《文史知识》2008年10期)。换言之,如果说百里之外的顿丘比只有不到二十公里的卫时顿丘更古老的话,那此说是不成立的。倘若沙河先生所引陈子展先生的说法不误的话,那们他与流沙河二先生二位都错了,但错的方式不一样。但我怀疑是沙河先生申引与理解可能有差池,不然就难以理解陈子展先生引魏源之说的用意。当然若沙河先生所据版本更早的话,那时或许陈先生是如此看法亦未可知。 在讲完《豳风·鸱鸮》一诗后,沙河师议论道:“周公不仅是个优秀的诗人,而且他的人格也非常伟大。他不会因为这个局面不好维持,就干脆自己把周成王取代了。周公不是那样的人。他想的是要江山传之久远,要制定一个可以避免动乱的制度,所以他下定决心,无论多么艰难也要坚持下去。请大家记住:这个时候的周公只有二十多岁,一个青年政治家,就是这么伟大,也是如此真诚,所以才会有《鸱鸮》这样的好诗。”(《流沙河讲诗经》p.114) 我承认周公不错,沙河先生的部分评价我亦认可,但说其伟大则有拔高之嫌。因为对人的罪性保持警惕(其实也是对自身保持警惕,因为我们都是罪人),应该是我们判断社会与人的常识。当然这样即兴的讲话,难免说得有点过头。反倒是白居易“周公恐惧流言日,王莽谦恭未篡时”倒更合实情。周公的做法对他自己及周朝来说,都只能说是将自己及家族利益在理性上最大化而已,没有什么可夸之处。周代的嫡长子继承制更是对血缘及国家政权的双重偶像化,从中导出的天命观,从实用的角度看,比兄终弟及的权力更迭,是要高明一点。  流沙河,摄影:方正 流沙河,摄影:方正七、其错自纠是不够的任何书籍要想完全消灭错误,都是很难的。除了古人常说的,消灭错误如扫落叶,旋扫旋生外,还主要在于任何人,无论在知识还是在思虑上,都是有限的。《流沙河讲诗经》一书是对流沙河先生2011年6月至2012年8月于成都市图书馆讲座的整理,整理者是他的受业弟子石地兄,其整理态度之认真是少见的。其认真的表现之一,就是整理当中几乎没有错误——这当然与我的认知有关,也许我没看出来——但有一点可惜的是,把沙河师讲座时的声口,基本上给“整理”掉了。单就此点来看,与《诗经点醒》一书相比,很有些不同。原来石地兄遵沙河师之嘱,参考了向熹、余冠英、陈子展诸先生的研究与注释,再加上为使上下文顺畅,尽量汰去了重复,倘若后来再讲,就说在某首诗里讲过。这既是优点,但也许对未曾听讲的读者来说,或是一种损失亦未可知。 说《流沙河讲诗经》一书的整理几乎没有错误,但也不是完全无可商之处。如在解释《凯风》中的:“睍睆黄鸟,载好其音”,言及“睍睆”是“象声词,鸟叫的声音;黄鸟又叫苍根鸟,民间叫黄鸟窝儿,就是杜甫《绝句》里面写的‘两个黄鹂鸣翠柳’的那个黄鹂,它的叫声非常悦耳,所以‘载其好音’”(p.29)。“苍根鸟”应该是“仓庚鸟”之误,这应该是石地兄在整理时不小心出现的拚音还原之误。因为讲《七月》时的原文“有鸣仓庚”并没有错,再者《东山》一诗里尚有“仓庚于飞”,最后“石地后记”里还引述了“有鸣仓庚”这句诗,不会不知道黄鹂就是仓庚。 我是腾讯·大家“诗经点醒”栏目刊载时最终的校对者,遗憾的是,这次出书时却未能再校一遍。故这书里的一些整理错误,虽然有可以推诿的客观原因,但其错应该由我负责,希望下次能有所修订。如先生讲“美目盼兮”,黑白分明谓之盼,而民间河南谓之扮媚眼,四川则为“丢眱子”,我整理时错写成“丢翳子”(p.62)。另外如“这个晏本身就是从日安生”(p.150,“生”应为“声”),讲《柏舟》时说到“晦朔弦望”,“我们看到那个月亮,后来圆了以后慢慢慢慢焉,焉了慢慢缺,缺了慢慢小,小了就消失”(p.110,焉应为“蔫”之误),而“逢彼之怒”,结果有次掉了个“怒”字(p.111第七行)。古字读音的标音调也有少量地方不统一,应该在再版时统一,以便读者不惑。至于有朋友读到《诗经点醒》讲“芣苡”说到《尚书》里有《周书》,《周书》里面有《王会》篇(pp.42—43),查找后令他困惑。其实这没有什么可困惑的,因为“周书”又名“逸周书”或“汲冢周书”,就能在“王会”篇里查到西方少数民族给周天子献“桴以”(芣苡)的记载。如果要在每种引文里都来这样的注释,讲稿就会膨胀很多倍。 我们都知道中国文字创造或者物种称呼里面,有一种“其名自呼”的现象。如“关关睢鸠”之“关关”二字可谓对鱼鹰声音的模拟。错误当然应该常常自纠,但每个人都有自己的盲点或者死角,往往需要依靠他人的指点,才能达成对更多错误的纠正。 (2018年8月4日起笔,中辍。8月17至19日晚续写就,20日改定) 【图书信息】 《诗经点醒》 作者:流沙河 出版社:四川文艺出版社 出品方:文治图书 出版年:2018-7 页数:176 定价:38.00元 装帧:平装 丛书:流沙河讲国学 ISBN:9787541150548 |