聊斋有一篇故事很有名,叫《画皮》。故事讲述了一个男青年半路上遇到了一个美女,心痒难抑,把她接回家去了。有一天,男青年在街上走,被一个道士拉住,说你浑身邪气缠绕,合当要死。男青年当然没有理他,认为这个道士是借口镇妖来赚取几个钱财罢了。

电影《画皮》(2008)正式海报 日本

故事发展到这里,我突然觉得这是稍微变异版的《白蛇传》也可以成立。但是往后发展,两个故事就完全分两叉去了:男青年回家,恰巧撞上一具恶鬼在细细的画皮,把他吓得魂飞魄散,赶紧去求道士,道士确实把鬼镇服了,但男青年也被开肠破肚吃了心,死掉了。

这个故事的惊异之处在于强烈的视觉对比和心理落差,一个美女转瞬之间变成恶鬼,很符合影视剧的改编的需求,更兼附会上去的道德教化(最后是原配夫人受尽凌辱将他救活),让这个故事政治很正确。

但是我一直有一个疑问,假如男青年没有遇到王道士呢?假如男青年一直不知道美女是女鬼呢?又会如何?这个女鬼是干嘛来了?她的目的是什么?

佚名(清) 聊斋图说

聊斋里有各种各样的鬼,有重情重义的溺死鬼王六郎,有力酬知己的斯文鬼叶生,有温柔的吊死鬼梅女,有文艺女鬼宦娘,有被鬼母养大的狐狸精小翠,有孤魂野鬼聂小倩,当然也有大量故事不那么丰富的鬼,诈尸的,还魂的,托梦的,逗留阳间不走的,乐得当鬼无心投胎的。

这些鬼的脾性各不相同,完全不会像僵尸或者丧尸那样,一旦失去了生命就丧失了人格特征。

比如溺死鬼王六郎,即便在死后依然嗜酒成性,但其人却心底淳厚,重情重义,因为不忍坏了别人性命放弃了难得的投胎机会。叶生可以说是我能想到的最斯文的聊斋读书人,即便死了,也拿魂魄里教导知己的孩子念书,使得他们金榜得中。

聂小倩是一个被黑恶势力控制但本性非常善良的孤鬼,对人间的美德格外尊重,人格魅力很突出。虽然广为人知的电影改编强化的是凄美的爱情,但聊斋原本着力刻画的宁采臣和聂小倩精神层面的自尊和互敬,无论斯世斯时的伦理观今天是否还具有合理性(个人感觉依然有,但可以商榷),但对于个人操守的坚持始终还是值得称道的。

电影《倩女幽魂》剧照,只羡鸳鸯不羡仙

这些鬼魂都具有很完整的性格特征和个体特色(很奇妙的是,鬼也有恐惧感),如果不强调他们是鬼,完全可以当成人来看待。

这些鬼的结局也不一样。王六郎放弃了拖人入水当替死鬼从而获取投胎的机会,这是一种善行,后来被天帝褒奖当了土地神享受香火,连当人的痛苦轮回都解脱了。叶生的鬼魂回到家才知道自己已经死了,衣帽委地化为乌有。聂小倩跟着宁采臣在人间潇潇洒洒,甚至还生了儿子,没有任何的妨碍。吊死鬼梅女在阴间了结冤案后,在一个傻大姐身上还魂了,乐享人间的各种欢爱。比较奇特的鬼是才女吕无病,她身上有些法术,但最终也是魂飞魄散,看不出有什么做鬼的显著特征或超人法术。

这些鬼的性格和功能完全是随机的,假如你活在聊斋里,又恰好遇到一个鬼,基本上你无法有什么经验来指导行动:它是怀着好意还是歹意?和她搞上一搞会不会坏了性命?她能不能生孩子?她到底有什么超人的发家致富的法术没有?她的终极目标是安心当鬼还是要托生为人?

最是人间留不住,朱颜辞镜花辞树

相比较狐狸精的共同特点:漂亮(虽然也有例外)、聪慧、有法力、性吸引力奇强,聊斋众鬼们的存在方式千姿百态,很难概括出一般性的特点,假如说有,那就只有一条:自然死亡的当然心态平和一点,枉死的一般来说都需要人类的帮助,其中最频繁出现的情节就是挖坟:客死的鬼魂需要把骨头带回家乡,乱葬的鬼需要棺椁,绝后的鬼需要拔草修坟,分尸的鬼魂需要找回失去的部分,枉死的鬼需要平反昭雪。

从这一点倒是看到古代丧葬观念如何深入人心,这种观念反映了人和世界的相处模式,人对自身的认识和生死观。至少在聊斋的世界里,死远不意味着“结束”,很大程度上它还是更为深远旅程的一个开始。

当然,从我们现代人的视角看去,这种认识“不科学”,但这种认识饱含着人对自身的希望和期待,毕竟时至今日死亡对于每个人都一个或遥远或近迫的命题,在涉及冤狱的故事中,即便身死,也依然有地方说理,这又给了人间的不公一个继续鸣不平的机会,倒是在鬼魅的世界我们能够得到正义的抚慰,因果有报,老天有眼。现代人的理性拒绝了鬼魂的世界,那就得接受死亡是一绝对的句号这样一个事实,同时要接受这其中蕴含的无法解决的悲剧感。

电影《画皮》剧照

回到最初的那个问题上去,《画皮》里那个女鬼所为何来。她在深夜里举步难行,跟从书生回家,并未见得什么恶行,一副皮囊在外,女为悦己者容,要我说也真算得上有诚意,每日都要化化漂亮(我自己多少也化妆很能理解其中的投资和辛劳),真真是闭门家中坐,祸从天上来,仅仅是卸个妆被书生看见,就招来人镇妖,也是不太能理解这个书生到底怎么搞的,女鬼把他的心吃掉很明智,他真是个毫无心肝的情人。

聊斋里大量的鬼魅来去自由,和人类一样游荡在天地间,也有工作(《梅女》里的爱卿是鬼妓),也要赚钱(聂小倩算仙人跳团伙成员),也有爱好(宦娘爱弹琴)、习惯(爱奴不能吃喝)、特长(梅女按摩手法一流),有执念(《鬼妻》中死去的妻子不许丈夫续弦),有放不下的心事(死去的丈夫不忍心把老妻留在人间受罪,一起带走了),有时候还有点超能力(吕无病可以日行千里,王六郎可以在水底驱赶鱼群),但总体看来,鬼魅们的行止还算潇洒,鲜有为非作歹助纣为虐的,比人类要可爱好多,要是票选“最想与之喝酒聊天的聊斋人物”,够呛我的名单上都没有活人的。

在蒲松龄的《聊斋》世界里,仙界、人间和鬼蜮虽然有界分,但似乎看大门的并不很严格。各种鬼魅来往穿梭于人间,好好一个大活人,醉一场或者睡一觉,就能进入幽冥世界,或者远入深山,泛舟湖海,都能打开通往仙界的大门。人类在鬼魅世界得不到什么特殊待遇,在神仙世界还是要遭到嫌弃的。但是花妖狐仙鬼怪女仙们来到人间,遭遇到的人情世态也是千奇百怪,让人感叹同样生而为人,眼界情怀胸襟和气魄,那差距确实太大了。

恐惧是最典型的反应。非我族类的来者,正如前文所说,人们因为无法判断其目的,总是难免会恐惧,但恐惧也起源于不同的心理。

电影《倩女幽魂》剧照,宁采臣,张国荣饰

聂小倩跟着宁采臣回家之后,宁采臣的母亲对她心怀恐惧,不愿意与她夜晚同屋,也不让小倩探看生病的儿媳妇,总体来说对鬼蜮来者很有避忌,但寻常日子这么过着,一粥一饭,在和小倩相熟之后,宁母完全不介意她鬼女的身份同起同卧情同母女。

而《画皮》则不然,王生路遇美人二话不说带回家私藏,他的妻子担心这是富贵人家的小妾倘若私藏,按律是要问罪的,这都挡不住王生的色心。鱼水之欢后偶然撞破她是女鬼,王生的第一反应是屁滚尿流的去求人镇妖降魔,文中没有提到任何与女鬼的交流环节,连过路的道长都怜惜女鬼修行不易,不想坏了她的性命,王生的反应却极度猥琐,不但躲进妻子的内室,还强求妻子去观察屋外女鬼的反应,恐惧和惜命占据了他的全部心灵,缠绵枕席的私情好像从来没发生过。

这里表明的与其是对非我族类的恐惧,毋宁说是对弱势一方利益攫取后突然发现其强势本色,因而产生对可能付出的价码的恐惧。这恐惧非生物本能,而是人性卑劣。

另外一类反应是同情。

最典型的篇章是《王六郎》,好酒的渔夫总在夜晚捕鱼,就总拿酒倒进河里,河里有个爱喝酒的溺死鬼王六郎,于是就上岸来与渔夫相对而饮。这恐怕是《聊斋》离最动人的场景之一:寂静的夜晚,一人一鬼,在深夜的江边对饮,打发寂寥的生涯。人有人的宿命,鬼有鬼的宿命,但在这一江冷流之下,酒是越喝越有况味的。

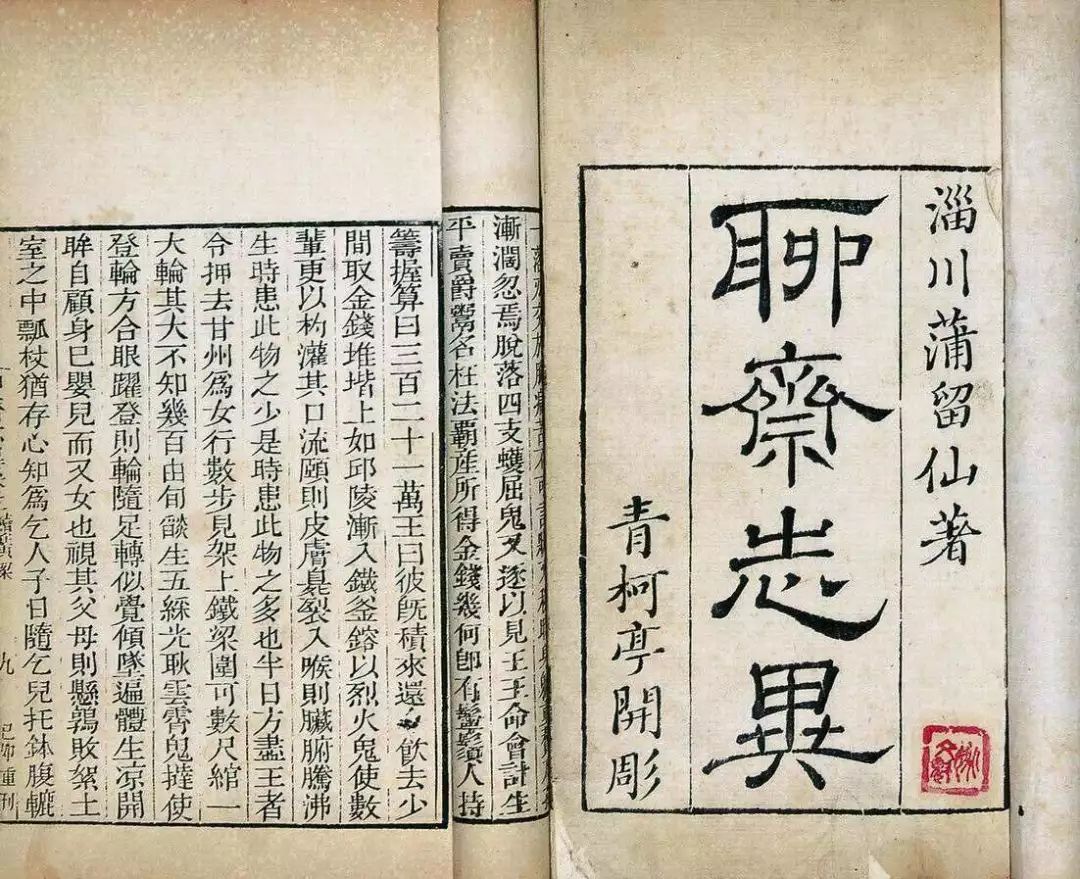

《聊斋志异》青柯本书影

文中并不记载他们说了什么,有夜有酒,也就足够了,就这样过了半年,渔夫得知王六郎是鬼,开始有点惊恐,因为很熟悉很快就不怕甚至同情他了,得知他必须拉一位活人做替死鬼方得转世,渔夫非常纠结。万幸有个幸福的大结局:王六郎因为宅心仁厚一步跨入神仙序列,渔夫仍旧遵守承诺,迢迢路远去探看。

虽然《聊斋》是一本以男女之情闻名于世的书,但我个人对《王六郎》这篇文章却始终情有独钟。我喜欢它,也许因为它展现的正是一个我向往的古代:那时候世界还没有分化,人们相信世界中除了我们还有他们,人和人之间甚至人和鬼之间都可以被“情义”二字连接,彼此之间并不计较身份来历,而这情义的起源又绝不是生死离别的戏剧性大事件,无非夜晚的江边你喝酒时递给同在月亮下的我也一杯。

人也有样子,鬼也有样子。人鬼仙三界并非黑白分明,一只鬼不会为了托生为人、脱离鬼蜮而无所不用其极,仙界也会体察这仁厚之心把他从地狱接入神仙的队伍里永享供奉,而那个月下与之喝酒的打鱼人,正直,豁达,一诺千金——人鬼仙就这样在敦厚的秩序里宽容的共处。这是我体认到的已经过去的、但却是我来自的那个古代,四五代祖先首尾相接就可以追溯到的时代,那时候的人这样生活过。

同样令人激赏的是《梅女》中的封云亭遇到梅女,梅女颈缠绳索从墙上飘然而下,双方都明确知道并非同类,封云亭怎么说呢,他说:“你如果有奇冤,我可以帮你。”身为女鬼怕有妨碍,梅女甚至无法和他欢好,漫漫长夜,两个人干什么呢?坐在大床上翻绳子玩儿,封云亭昏昏欲睡,梅女甚至给了他进行了全身按摩。

电影《倩女幽魂》剧照,聂小倩,王祖贤饰

这个场景无论何时想起来都是有情有趣:是两个人心无挂碍的人吧,是两个乐意在彼此身上花费时间耗费精力的人吧,一个人,一个鬼,都在此时此刻感觉这才算活着吧。男欢女爱当然要紧,梅女并非不通人事,她甚至找来了鬼妓服侍封云亭,有人说是封建遗毒。要我说,不,完全不。

古人的爱情里始终掺杂着高浓度的恩和义,搜棺救骨这是恩,以身相许这是义,古人的爱情里掺杂着高浓度的知己之遇,《丑女》就是典型的代表。封云亭同情梅女,帮助梅女,爱上梅女,最后娶了梅女。他明确知道梅女就是鬼,但完全不觉得这里头有什么不妥:你是鬼,那我就喜欢鬼,这有啥值得讨论的。

第三种反应是好奇而无畏。

《聊斋》有篇有趣的文章叫《狐嫁女》,开篇就说有个穷而有胆识的人叫殷天官,和一群荒唐朋友们打赌,跑去荒宅大院里过夜看看能不能堵住鬼怪狐仙,真是皇天不负有胆人,还真让他遇见热热闹闹的一场狐仙家的婚嫁现场,狐仙一家好教养,让人高看一眼。

要说狐仙没什么好怕,毕竟世间动物成精,法力业有限,好奇好奇也就算了,但在《陆判》里有个叫朱小明的书生,真是把我笑坏了,此人写文章不灵,但有点缺心眼加二杆子,和朋友打赌跑去十王殿把一名绿色脸膛红色胡须十分凶恶的判官给背家里来了,跟这个鬼判官把酒言欢毫无恐惧,喝完了又把鬼判官背回去了。

这个判官倒也是旷达豪爽的鬼,也不见怪,反而觉得朱小明是个有趣的家伙,于是经常来和他一起喝酒,还帮他洗肠胃,换了一副聪慧的心肠,从此朱小明成了学霸,朱小明也不客气,请托鬼判官给老婆整整容,而鬼判官居然也还真答应了——哈哈,你说这都算什么事情嘛?人家堂堂十王殿的判官管你的这些破事。

朱小明死后也在阳世和鬼蜮之间来去自由,经常回家帮老婆看孩子干家务,堪称国民死鬼好老公。他不是一个扶危救困的义人,也说不上是一个品行高洁的才子,但我非常喜欢他,愚钝之人的好处是从不自我设限,喝酒交朋友管你是人是鬼,脾气相投最重要,他是随时可以脱离社会主流价值观和思维定式的人,他的世界里,人和鬼,生和死,都是一道浅浅的栅栏,跨步就可以越过。

最后一种态度堪称悲剧性的,可以总结为怯懦型。聊斋众多故事都是因为这种态度因此无疾而终的。

电影《倩女幽魂》剧照

《葛巾》写得是牡丹花成精的故事,常大用一个平庸之辈,因为志诚感动了牡丹花神葛巾,现出人形以身相报,愚蠢如常大用者,居然很晚才领悟太太是艳绝一方的曹国夫人,而且还拿一首诗来试探妻子,得到的结果是花神太太带着孩子一同离他而去。凡夫俗子,倾其一生所能达到的最大智慧就是“和我相同”,否则就要挤眉弄眼口诛笔伐。

《阿纤》是一篇非常可爱的小文,讲的是小老鼠成精的故事,按照成精套路小老鼠成精必定有老鼠的习性,那就是喜欢搬粮食回家。在古代,一个乡里人家娶了一个小老鼠成精的太太那真是三生有幸,阿纤确实也帮助家里脱贫致富了,饥馑之年家里的粮仓总是满满的从来不会挨饿。然而他家政治正确的大哥疑心她并非人类时,所用的试探手段确实令人哭笑不得:养猫。结果可想而知,阿纤迫于无奈离家出走,从此漂泊湖海渺无踪迹。

《阿英》讲的是一只家养小鹦鹉成精的故事,家中大哥发现阿英并非人类,居然害怕的躲在门帘后面恳求阿英速速离开,完全不顾及阿英和丈夫与嫂嫂已经有了深厚的情谊,以及她仅仅是一只小鹦鹉这个基本事实(一只鹦鹉能把你怎么地呢?)。

这类悲剧不胜枚举,各种花仙狐妖鬼怪都因为人类的狭隘、愚蠢和自私而无处安身,即便她们并未妨碍人类甚至有恩于人类,在这一点上蒲松龄写人倒是写得更写实:

多情的总是妖怪,猜忌的总是人类;大胆的是鬼怪,怯懦的总是人类;无碍的总是妖精,狭隘的总是人类。

电影《倩女幽魂》剧照,聂小倩,王祖贤饰

我们可以这样想象:星垂平野,月涌大江,你独自在河岸喝酒,这时候远远来了一个少年郎,说他是溺死鬼,长夜深沉无处可去,能不能讨一杯酒喝。你要怎么样?——还能怎样,坐下来喝一杯啦。

|