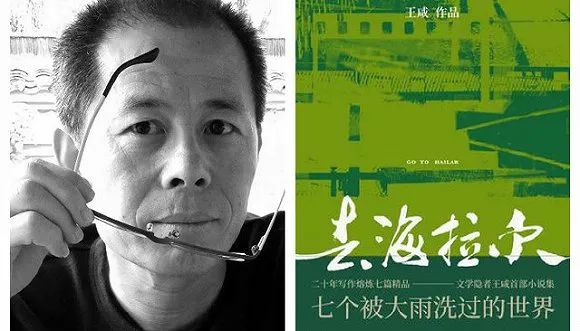

“单位”这个词,在今天听起来已有几分怀旧气息了。现在还能称为“单位”的,通常是国家机构、事业单位、国有企业,或者是所有以本地地方名称为开头的机构。父辈们常常执着于单位的话题,“这个孩子在哪个单位?单位福利好不好?”——好单位意味稳定的工作职位,体面的社会地位,优厚的福利。比起“公司”,在某种程度上,“单位”更富有“温情脉脉”的色彩和某种被荫庇被承认的归属意义。 王咸小说《盲道》的故事就发生在一个典型的杂志社单位大院里。这个单位大院据说解放前是上海一家火柴大王的别墅,有一个热情而警惕的门房老政,老政对自己这份工作非常自豪,不光因为这个大院是原先的别墅,还因为单位是“正宗的国家单位所在地”、“单位的领导是厅级干部”以及“单位里都是文化人”。每到夜晚,门房把门锁上,就一个人在院子里巡逻,这里的香樟树、广玉兰和文艺女神的塑像,似乎都是属于他一个人的。  《去海拉尔》王咸 著大方·中信出版集团 2018年 《去海拉尔》王咸 著大方·中信出版集团 2018年

门房老政看守着“神圣”的单位大院,实际上他只是在此履行着看守院子的责任,从没进入过真正的单位。真正的单位是什么样的?上世纪八十年代,刘震云写过一篇小说,就叫做《单位》。小说聚焦于一个单位科室里各个人物的生存现状,经过一次提拔,有人迅速升迁,有人几十年不动,有人懵懵懂懂,有人破罐破摔,呈现出了极其驳杂的讽刺意味。尹学芸的中篇小说《士别十年》关注的也是单位科室里人员的升迁变动,她更为明确地将升迁变动与单位里的异性关系联系起来,在一次次对于出差、会议和酒局的描写里,让单位里幽暗的人际潜规则浮出地表。

在这个时代,大多数人大概已不会一辈子只在一个单位待着,但单位的故事其实是千千万万种工作生态的缩影。因此,单位的故事,并不只属于旧世界。 生存法则: “这日子啥时候能熬出头呢?”

刘震云的《单位》是从单位发福利——“五一节”分梨这件事开始的,这个情景看似拉拉杂杂,实际上颇为耐人寻味。就在“分梨”这一事件中,单位一科室里的各号人物依次粉墨登场,呈现了来自不同资历与地位的各式角色与姿态。 梨子是由两个普通的男科员拉来的,一个是总也升不上去的老人老何,一个是总也入不了党的新人小林,他们充当劳力正合适;盛梨子的草筐被一个年轻女科员占了,因为她也不怎么指望上进;有一个老年的女科员没来,没人给她预留盛梨子的筐篓,因为她再有一年就要退休了。后来,大家发现这筐梨子是“烂”的,副处长支使老何去别处看看到底怎么回事。给处领导预留的好梨最后登场,只是这处长老张最近要提拔副局长了,科里的人谁都不愿意给老张家送去,大概反正老张也不是科里的人了,又迅速升了上去,难免令人赌气不平。  《官人》刘震云 著文化艺术出版社 2001年 《官人》刘震云 著文化艺术出版社 2001年

在“单位”这个小生态里,无论是上司还是下属,都自觉地遵循着相应的处事规矩。比如,对下属来说,分梨的时候,要懂事地把好梨留给领导;对领导来说,出门时最好要用车,不要“特立独行”用自行车,因为这会显得别的平级领导作风奢侈。 以上这些规矩算是摆在明面上的,还有些潜隐不彰的规矩,就需要个人自己琢磨了,琢磨不透就得付出代价——就像单位里的小林,仗着自己是大学生,穿着拖鞋上班,还经常迟到早退,总也入不了党,过了四年才幡然醒悟。醒悟后的小林不光工作显得积极,态度也特别好,主动给大家倒开水、擦桌子,跟单位同事之间的关系拿捏得谨小慎微,就连前任领导搬家也要早早请缨参加。这份“积极性”让小林自己的老婆都看不下去了,她埋怨他说:“别老这么低三下四的,我看着你心里难受!” 其实小林自己也清楚得很,“我何尝想帮这些王八蛋搬家?可为了咱们早搬家,就得去给人家搬家!”搬家中的细节实在耐人琢磨,小林在收拾卫生间的时候看到了女人经血沾染的红色卫生纸,也毫不犹豫地帮着收拾了。可是到头来,小林入组织的事情,还是没个着落。 小林入不了组织,不能说明他是个坏人,只能说他时运不济。曹乃谦在新书《清风三叹》里也讲,自己在大同公安局工作了十多年,也解决不了组织问题。他的家人将这件事归因为他的“死相”:不想接受领导的提拔写政治材料;跟领导下棋,也绝对不会故意输棋。所以即使他连连破案、努力工作,还当上了省先进工作者,组织问题依然解决不了。 他在给父亲的信里甚至这么写道,“儿子真的是很对不起爹,辜负爹的期望。但是爹,您相信,儿子在行为上早就够一个党员的标准了。在组织上入不了,儿子是没办法了。”  《清风三叹》曹乃谦 著人民文学出版社 2018年 《清风三叹》曹乃谦 著人民文学出版社 2018年

三番五次碰壁的小林心灰意冷,跟曹乃谦的感慨差不多,“娘啊,这日子啥时候能熬出头呢?”其实,能够觉出“熬”,这才是初步进入单位的生存游戏。不光是小林,就算混了几十年的老人,也得熬。在《单位》的结尾,升了副局长的老张也劝昔日下属副处长老孙,说他耐不住“熬”,虽然老孙并不服气这通教训,但也只得“熬着”,并且还得日复一日地熬下去。 结尾又是一次“单位分梨”。一头一尾的分梨构成了一次循环,同时也是单位人员位置变动的一次“洗牌”:老张不见了,不用装模作样地给下属让梨,因为他的次序已经不在科室里;副处长老孙没能转正,不像上次那样支使老何去看别的科室梨子好不好了;小林还是分梨的人,不过他这次盘算着自己把草篓占了当搬家工具;老何提拔上去了,心情比较愉悦,还能说几个笑话,不过没人搭理他;至于两个女同志,一个已经被举报作风问题回家了,另一个打着毛衣不说话。 本来还可以一块儿吃梨,如今却变了样子,单位的变化有它的法则。“单位”是矛盾的:一般情况下,它是值得尊重、需要维护的稳定集体,但同时也充满了变数,一次人员调动或一次福利变化都可能引起震荡。单位中的人们同样承受着这种矛盾,他们需要熬下去,也需要随机应变。科室里最倒霉受气的老何对此总结得最为恰当:“大家一块来的,搞来搞去,分成了爷爷、孙子和重孙子,这世界还真不是好弄的。” 男男女女:“世界迟早是人家的,你不接受还能怎样”

《单位》以分梨开头和作结,重点不在几颗梨,而在于写科室里的人员洗牌。值得注意的是,在后一次分梨中,科室中的两位女性被成功洗牌出局。刘震云将她们的出局归因于:一个年纪大了,子宫出了毛病;另一个纯属家庭妇女,成天胸无大志。女性在中国式单位里究竟置身何种处境?在尹学芸的中篇《士别十年》里,我们能够看到另一组可以作为对比与补充的女同志画像。 同样是对单位众人的群像描写,《士别十年》的故事是从一次酒局开始的。在酒局上,办公室主任郭缨子小心地周旋于前任男领导苏主任和现任男领导魏主任之间,既要遵从现任的意思给人敬酒,同时也要照顾到前任的心情。与两位领导共处一场酒局,由此场景切入,尹学芸写出了女性在单位的成长路径:她们与男性不同,不光要手脚勤快、眼里有活,还得恰当地处理与男领导之间的关系,既不能显生分,又不能太亲昵;与此同时,更要注意不能得罪同性同事,也就是说,不要引发“作风问题”。  《我的叔叔李海》尹学芸 著大方·中信出版集团 2018年 《我的叔叔李海》尹学芸 著大方·中信出版集团 2018年

“作风问题”可大可小。刘震云《单位》里的作风问题,从男性的角度看来,就像一场荒唐的闹剧。老张后来被传“作风有问题”,遇见女下属,发现人家都特别正经,他竟愤愤不平道:“都他妈的假装正经,像是我见谁操谁一样!”《士别十年》把“作风问题”切换到了女下属的视角中进行讨论,明显更加严肃甚至严峻了,因为如何与男性上司及女性同事相处,对她们来说,往往是生死攸关的问题——关乎饭碗,也关乎名声。 年轻的郭樱子刚进单位那会儿,因为爱写诗,经常被一位领导季主任叫去单独“交流”心得,这引得单位一位女前辈醋意横生、冷嘲热讽,而她却毫不在意。直到有次与季主任的“交流”明显越了界限,“他环住郭樱子的腰,让她贴紧自己,迅速扭动屁股蹭了蹭。郭缨子感觉到了一段坚硬的物体顶在了自己的下身。可她懵懂,没想清楚是怎么回事。后来又发生了一次,她使蛮力气把季主任推开了。”在这样一个被异性觊觎同时被同性嫉妒的工作环境中,郭樱子唯一可以相信的,是单位另一位领导苏副主任。她向苏副主任倾诉了自己的疑虑,而他成功安抚了她,并叮嘱她说:不要对任何人提起此事,重要的是保护好自己。 十年后,当郭缨子在旧单位与如今的苏主任再次相遇,她惊讶地发现,此时的苏主任身边也有一个与当年的自己差不多的年轻女下属,更巧的是,这位年轻的姑娘也以“写诗”闻名于单位。而当年嫉恨她的那位女前辈,也随着领导的迁升更换了主家,对苏主任大献殷勤。故事讲述到这里,结局已然揭晓,当年值得信任的苏副主任,如今已然变成了那个令人憎恶的季主任;而即使女主角自己从中侥幸逃脱了,仍有源源不断的新鲜资源更替循环——主任身边总是有个爱好文学的年轻女孩,这位年轻女孩总是被单位中的女性前辈记恨着。 男性上司复制着前辈的路径,女性下属何尝不是如此?从前的那位前辈认为郭缨子夺取了“专宠”,当郭缨子也成了前辈,在后辈想与探讨生存之道时,她也难掩厌恶之情——年轻的姑娘有时会让她想起自己的过去,不免生出“干呕”“厌恶”之感,有时又让她担忧未来——“世界迟早是人家的,你不接受还能怎样” 。 甚至可以说,《士别十年》的女主角郭缨子对于她的同性前辈与后辈的厌恶程度,远远超过了真正骚扰过她的季主任,或者侵犯其他女性的苏主任或魏主任。当她的女性后辈因为疑似与领导关系甚密而得到提拔,她的厌恶更加激烈了。将这一点体现得最为明显的,莫过于她接到刚刚提拔为办公室副主任的年轻姑娘小姚的电话。当时她正在医院,小姚的任命下来了,她打电话对郭缨子说:“郭姐你就放心住院吧,单位的事有我呢。”简简单单一句话就让她听出了弦外之音,她想,“这就开始篡党夺权了。” “篡党夺权”四个字,道出了她对于同性厌恶感的来源——她厌恶同性后辈用性资源换来了权力,而她对此无能为力。虽然她感到无能为力的原因在于洁身自好,而非年老色衰,但这与当年厌恶她以讨论诗歌“抢班夺权”的女前辈又有何差别?士别十年,不光苏主任变成了季主任,郭缨子也变成了自己最厌恶的人,这就是单位里的因果轮回。 位次之争: “没想到奋斗到五十岁,才有一间自己的办公室”

生态中的位置,往上走的规则,这些说起来非常抽象的东西,也有具体而细微的现实象征。比如说《单位》里领导分到的好梨子,再比如说,在单位里,一个人搬出了一群人共用的办公室,有了自己单独的办公室,这不光代表着私密性、便利性的提升,更象征着他/她的职业生涯进入了新的阶段。 在小说《单位》一开头,提拔了副局长的老张还和大家挤在一个吵吵嚷嚷的大办公室里,后来才搬到了单独办公室里去,老张对此感到十分心酸:“没想到奋斗到五十岁,才有一间自己的办公室。”但对比起同辈的其他人来,他又感到“仍在大房间呆着,又有些满足”;满足的原因自然是,自己已经进入另外的竞争序列了。 老张搬走这件事,对于原先平稳的办公室位次又产生了新的搅扰。办公室里他原先的位置空下了,那么剩下的同志们也要按照次序排一排,看看谁能顶上——鉴于在老张之后,副处长老孙是最有可能上位的,于是大家都说:“老孙,老张一走,你的桌子该搬到这里了。”很明显,搬办公室与挪办公桌绝非小事,而是向上或向前的“里程碑”式事件。所以,老孙面对大家的“吆喝”也要客气两句,“哪里哪里。” 因搬进独立办公室而感到特别庆幸的,老张并不是独一位,曹乃谦在《清风三叹》里也写到了他在公安局里“一个人的史志办”。写作多年,曹乃谦终于被领导注意到了,被上面分配了写作《大同公安史》的任务。他以自己喜欢“独立思考”为理由,拒绝了领导给他安插帮手的意思。他在一个人的史志办里待了两年,很顺利地完成了《大同公安志》。一个人在史志办有什么好的?明眼人都能看到,在这儿写写史志肯定不能升官发财,而曹乃谦说,在这段时间里,他“充分地得到了一种享受,那就是,自由。天马行空,独来独往,逍遥自在的自由。” 然而,从女下属的角度来说,男上司的独立办公室却往往有着另一番意味。在《士别十年》里,郭缨子刚进单位的时候会被老主任叫去楼道最里面的办公室谈话,这个办公室当然只有主任一个人用,终日不通风,拉着窗帘,她进去之后,季主任会让她关上房门。在这个空间里,季主任可以“自由自在”地表达情感,“季主任俯在写字台上,把脸伸向郭缨子。脸是笑着的,牙是龇着的。抬头纹往上飘移,像是长了腿一样。” 正在此时,这种私密性被人撞破了,前辈孙丽萍闯入了。两个女下属一起出现在这个私密的办公室里,她们之间的交涉充满敌意。“孙丽萍就是这个时候闯进来的。她带着一股凛然之气。让郭缨子情不自禁收敛了自己……孙丽萍狠狠剜了郭缨子一眼,嘴里似乎还骂了句什么。”后来郭缨子才知道,孙丽萍原先也是单独出入这间办公室的,后来,这个特权发生了转移。然而就像上文说过的,即使特权转移到了郭缨子这里,也不会到此为止,接下来还有更多的女下属,被喊来这里倒茶或是交流诗歌,她们和异性领导共处一室,同性前辈被关在门外头,百感交集。 |