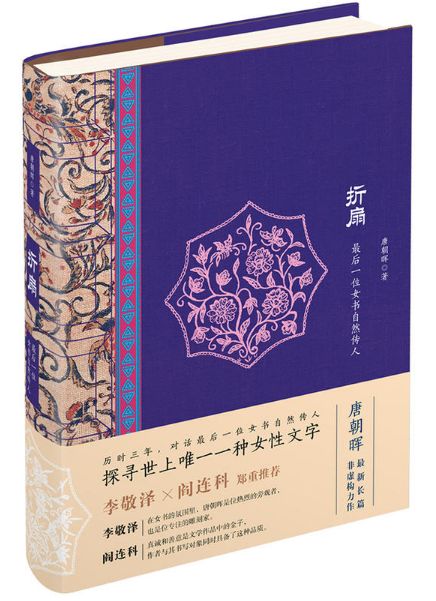

这是我们分享的第43本书:《折扇》

《折扇》来自1天1本书00:0008:02

点上方绿标即可收听主播大同

朗读音频

在湖南江永县,有一个名叫上江圩的小镇。这个镇子多石,建筑多以青灰色为主色调。在以上江圩镇为中心的几十个自然村落里,流传着一种仅属于女人的文化,那就是濒临失传的“女书”——这是世界上唯一一种女性文字。

2004年4月30日,季羡林先生为女书文化给联合国教科文组织《世界遗产名录》写推荐信,他在信中写道:目前只有一个半自然传人(阳焕宜1909年出生、何艳新1940年出生),濒临灭绝,这是人类宝贵的遗产。

同年,阳焕宜老人去世。目前,女书的自然传人,只有何艳新老人还在世。

湖南作家唐朝晖也被女书文化所深深吸引着,在经过各种调查了解,并多次探访江永后,他决定用东方的方式,用文学的方式来写出真实的,不为大众所了解的女书。《折扇——最后一位女书自然传人》用非虚构的方式,以最后一位女书自然传人何艳新老人为视角,带我们走进女书文化,触摸与女书相关的每一个物件。在何艳新老人的回忆中,女书中蕴含的种种女性之爱与泪,都无比清晰地呈现在我们面前。

过去的女性是没有上学的资格的,自然也没有机会学习认字,当地人因此也把汉字称为“男字”。在交通和通讯工具都十分匮乏的年代,书写似乎是最具性价比的沟通方式。女性虽然不能书写汉字,却也同样有着表达倾诉的欲望,女书就是在这种高压环境下被坚韧的江永女性创造出来的。

在江永,女字和男字一样,都是只为特定性别人群所掌握的文字。男性知道女书的存在,却从不探究,男女之间有着清晰文化的“界限”,也似鸿沟。

女书字有一套完整的文字使用体系。女性在结拜姐妹、交友、结婚、过节、祭祀的时候,都要用到她。女书常常被书写在布面、纸帕、扇面上,绣在手帕上的,就被称作“绣字”。

如果你问江永女性:女书是什么,为什么喜欢女书?她们只会回答,诉可怜。而这“诉可怜”的对象,大多是她们的结拜姊妹——老庚。

江永的女性在出生不久后,她们父母会为她们寻找与其同年同月同日出生的孩子,让她们结为姊妹,叫“同庚”;如果只是同年出生的孩子,就叫“老同”。一旦结为姊妹,便终生互为情感的依靠,当地人还认为,认了姊妹的孩子好养活。

女书传播范围窄,几乎藏匿在了文明的隐秘之处——她主要分布在江永与道县相邻的处的几十个村子,对于幅员辽阔的中国来说,这是一个微乎及微的数字。加之,建国后,妇女识字率的提高,愿意学习这种不通用于外界的女书的年轻人越来越少,女书的传承也就逐渐凋零。至今,女书的自然传人只有何艳新老人还健在。

这位生于1939年的老人从十岁开始跟随外婆学习女书,建国后她也曾到学校上过几年学(初中肄业)。然而,在女书被大范围关注后,何艳新老人却一直拒绝承认自己女书传人的身份,生活已经压得她喘不过气了。

十九岁那年,何艳新由母亲做主许给了一户人家。盲婚哑嫁,两个年轻人都不想接受这样的婚姻。两人分居三年,只做名义上的夫妻,然而迫于无法离婚以及环境不断施加的压力,二人无奈只得生活在一起。婚后的生活让人感到何艳新先前的反抗不无道理,接连到来的孩子,微薄的收入,生病后性情暴虐的丈夫……何艳新没日没夜地为家庭操劳。

©flicker

承受不住的时候,何艳新就跑到山里的古树旁,轻轻地唱起外婆最喜欢的女书歌谣《花山庙》。这是只属于何艳新的时光。这一刻,她终于能暂时忘掉家中的窘境,放下压在肩上的重担,想象自己像歌声一样恣意地飘在树林里。她孤独地唱着,眼泪哗哗地流。儿子的喊叫,把何艳新从幻想世界中抽离,她要回家了。

为了生计,何艳新像村里的男人们一样去挑矿赚钱。贫困忙碌的生活,使得她多年没有动笔写女书。

“女书,太伤心,我不想写,一写就很伤心,就想把她忘掉,没想到,还是忘不掉。”

女书承载了何艳新内心的“苦”。生活艰难,她只能把所有“苦感”封闭在一处,自己才能坚强地走下去。一旦回忆女书,何艳新就想起那些苦,这于她而言是生命不可承受之重——身体上的苦忍耐一下或可销退,若加上精神之苦,那便再无力扛起全家人的生活了。

上个世纪九十年代,何艳新老人的孩子们陆续长大独立了,她也在寻访学者们的不断拜访后,终于承认自己的女书传人身份,她帮助赵丽明教授完成了《中国女书合集》,甚至亲赴日本交流。

2002年,上江圩修建了“女书园”,希望能够借此抢救性保护女书的传承。2006年,湖南永江女书习俗进入第一批国家非物质文化遗产名录。

©flicker

何艳新老人的孩子们现在大都生活在外地,只有孙女何莲梅在她的坚持下留在了家乡,平日同老人学习女书。莲梅此前曾在女书园上班,讲解女书。

“我会传下去的,让家里的文字不失传,不扬名,只想传下去。”