按照约定,直到张阿姨被推进太平间的那天,女儿才第一次迈进病房。

一

下午,白色的阳光刺进病房里,我把窗帘拉上,重新调了温度。妈妈的嘴唇上爆了一层硬硬的壳,一端已经翘起来了。

阿源拎着食盒推门进来,她总在这个点出现。“要打点果汁给病人喝了,天气热。”她放下保温杯,绕过病床去卫生间洗手,一张国字脸上淌着几道浅浅的汗渍。

“上次你给我的食谱建议真的帮了我很多,不然我都不知道该怎么做流食。”我感激地跟在她身后,这个三十多岁的中年女人在妈妈入院这段时间,俨然成了我的主心骨。

第一次见她时,我正在握着大号针管给妈妈做鼻饲。虽然护士教了我很多次,但实际操作起来还是手忙脚乱。一不小心,黄色的流食就迸射到墙和被子上。我吓傻了,想哭又不敢哭,妈妈的胃里面进了空气,开始打嗝,身体一抽一抽的。

过来探病的阿源一把推开我,快速折了胃管盖上,又把病床摇高,扶正妈妈的头。我眼泪糊了一脸,扑过去盯着妈妈问“还好吗?还好吗?对不起......”

阿源不耐烦地吼我:“哭什么哭,快过来帮我扶她坐起来!”

这个凶悍的女人是隔壁床张阿姨的学生,在另一家医院上班,她时常趁着上班间隙过来看看自己的老师。

张阿姨生病前是妇幼保健医院的院长,在医院工作了三十多年。在一次值班的时候她突然昏倒,就再也没站起来过了。她带过的学生不计其数,阿源就是其中之一。

“你要着急就把东西搁这,一会我来给张阿姨打胃管。”家里有了病人,就会控制不住对每一个医生示好。阿源撇嘴笑着,麻利地准备好温水和针管,开始给张阿姨推流食。

张阿姨跟妈妈一样,也是脑出血,度过危险期之后就变成了半植物人。她浑身上下唯一能动的就是眼珠子,偶尔费力发出嘶哑,也被切开的气管漏得不成声。

这样的状态已经一年半了,丝毫没有好转的迹象。我从她干涸的身体上,看到了妈妈渐渐枯萎的命运。

二

阿源像个精准的机器人。她总能干净利落地执行完所有程序,最后以给张阿姨擦干净嘴角作为收尾。她的脸上写着疲倦,神色却并不沮丧,大概是早已经适应了这样的局面吧。

我跟着送阿源出去:“你倒像她亲生孩子似的,真是难为你了。”阿源动了动嘴,没说什么,朝我笑了一下转身走了。

在医院待久了,我发现这里就像一个小型社会。几乎每一个常住病人的信息,都会在护工和亲属群里面流传。张阿姨在康复科住院的这一年多时间,没有一个亲人过来病床前探视过。

医院调整药物、治疗方案需要家属签字时,她的女儿就会过来。我见过那个女人,三十岁左右,留着齐肩黑发,一侧的刘海几乎盖住了半张脸。“她脸上有块疤”,过来换垃圾桶的清洁工压低嗓门说了一句,“治不好的。”

女人背后长着耳朵似的,远远地转过头来看。我们在收费口狭路相逢。我酝酿出一个合适的笑脸,准备跟她打招呼,她却别过脸假装没看见。

我暗自想:你妈还能活多久呢,既然都已经来医院了,不应该进去看看她吗?

女人交完费,低着头急匆匆地走了。她的头发扬起时,偶尔能瞥见一点痕迹,像是半张被揉碎了又重新铺开的纸。

我回到病房,张阿姨和妈妈都闭着眼休息。妈妈的皮肤仍是带着光泽的,身体却消瘦了很多。她的左手总是无意识地轻轻抬起来,那是发病后,她唯一可以控制的部位。

医院的每一天,被病痛和单调拉得又细又长。书上说,做一些简单的动作可以慢慢恢复肢体控制力。我买了几只橡胶球,塞到妈妈手里,试着教她握住。

我把球递给妈妈,她轻轻地推开,球落下去,一跳一跳地跑开了。张阿姨瞪大了眼睛,看着我们无声的互动。我追着球,钻到她床底下把球捞出来,对她扬了扬手,做了一个扔球的动作。

她咧开嘴,发出嘶嘶的声音,眼睛鼻子朝一边挤过去,分不清是在哭,还是在笑。

这也是张阿姨每天唯一的娱乐。她的身体深陷在被子里面,每个关节底下都垫着小枕头,固化成了一个不变的符号,直到护工两个小时候后再过来给她变换另一个姿势。有时候护工给她翻身,换成背对着我们,她就很生气地哼哼,把两只眼球转得快要飞出来。一天中大部分时间,她都处在昏睡状态。

三

有一次,护士过来给她们扎针,张阿姨的大腿上肿了一个青色的大包,赶忙叫了值班医生过来看。

“可能是静脉血栓,现在置在大腿里边的针也不好取出来,先去拍个照吧。”

医生嘱咐让护工送张阿姨去B超室。照顾张阿姨的护工是个五十多岁的大姐,她同时还得照顾自己的植物人丈夫,几年下来身体损耗了很多。这次她抱人的时候一不小心,让张阿姨的头重重地磕在了护栏上。

我从护士站过来,刚好看到这一幕,急急冲过去帮她一起抬住张阿姨,嘴里抱怨着“检查什么的至少得两个人,你叫阿源姐过来跟你一起嘛。”

老护工摇头:“阿源不也是医生嘛,哪里能随随便便请假。”

“那她女儿呢?丢下自己亲妈给别人,出点医药费就算了事,还真是舒服了。”我为上次的事耿耿于怀。

“她女儿是心里有怨啊。哎,老院长一辈子操心自己的病人,对自己的孩子反倒没尽心。”

在门外等候的时候,我跟老护工聊起来。“她女儿脸上那块疤,你知道吧。小时候被火烧着了。听说院长的儿子在那次火灾中没了,可怜啊,才几岁的年纪。”老护工的语气里不无惋惜。

“怎么会起火,家里没人吗?”

护工朝我努努嘴,不再言语,那边张阿姨已经拍完片被推出来了。

“她的血栓块很明显,还在移动,要是到了肺部,可能会有生命危险。”阿源过来送饭的时候,在医生办公室得到了消息。

她告诉我,长期输液又躺久了的病人,内脏器官都会衰竭,这种现象都是可以预料的。

“照张阿姨的意思,真到那一步,也不打算再紧急抢救了。”

我回头看了一眼病床上的妈妈,她刚做完针灸,似乎在熟睡中。她也会长血栓,会内脏衰竭,最后到那一步吗?我心里一阵绝望。

四

妈妈的肺部感染一直在加重,黏稠的痰液在气管里发出呼噜噜的声响,很多次我以为她睡着了在打呼,仔细一看,却是被痰液堵着了。

吸痰的时候,她的脸涨成紫红色,眼里蓄满了泪水,那只唯一能动弹的手费力地试图推开我。或许是希望这个工作可以让别人来做,至少,别让我看到她这个样子。

再见到张阿姨的女儿,是在医生办公室。我找妈妈的主治医生询问病情,正看到她坐在医生对面,在签一份文件。

医生告诉我,妈妈的病情一点都不乐观,如果肺部感染控制不了,她只会进一步恶化。

出来办公室,我跑到楼道间,蹲在墙角抱住自己,忍了很久的情绪一点点崩溃。我大口大口地呼气,劝告自己:“还不是时候,还不是时候,还不是绝望的时候。”

有人推了一下我的肩膀,我抬起头来看,眼泪蒙在眼球上,把眼前这个女人切成了很多片。

“想哭就哭,没什么。”

哭过之后,我看清了她的模样,那张被刘海遮挡住半个脸的女人。她一下转过头去,把剩下半张清秀的脸对着我,抱着双臂靠墙站着,完全不像刚刚安慰完我的样子。

哭了一小会,我便惦记着妈妈床前没个人,着急赶回病房。走了几步,我又转回身,对她说了声谢谢。

她对着空气点了点下巴,我被鼓励了,忍不住多嘴:“张阿姨恐怕也撑不了多久了,你不去看看她吗?”

“哦,今天医生跟我说了,我会尊重她的意愿的。”她轻声叹了口气。

晚上我睡在两个病床中间地铺上,耳边一遍遍回想着医生的话。我不知道第二天该怎么鼓励妈妈,坚持下去。

窗外的灯光照进来,我看到墙上有个模糊的影子在晃动,支起上身一看,发现是妈妈正在用她那只唯一能动的手,努力把自己的头侧过去。

自从脑出血瘫痪后,她的颈部也不能动了,哪怕只是轻微转动一下脑袋,也得叫人帮忙。可是这会,妈妈在黑暗中努力地抬起胳膊,一点点垫在脖子下面,去推自己的脑袋。她的胳膊已经瘦弱成竹竿一样,皮肤松松的挂在骨头上,每一次发力对她来说都会带来撕裂般的痛楚。

我只需要站起来,走半步到她跟前,伸出一只手托住她的头,再轻轻一用力,她就能侧过脸去舒舒服服地躺着了。我的意识从身体里面脱离出来,完成了这一系列动作,人却牢牢钉死在地铺上。

我知道妈妈的努力,只是为了想让女儿多睡一会。每一次半夜给她翻身拍背时,她都用那只能动的手握住我的手腕。那是以往我们之间的游戏:她总会掐一掐我的手腕,看看是不是瘦了。

墙上的影子徒劳地努力着,我转过头去不忍心看她。

五

第二天,张阿姨走了,凌晨四点多的时候。她悄无声息地离开这具囚禁她一年多的身体,解脱了。

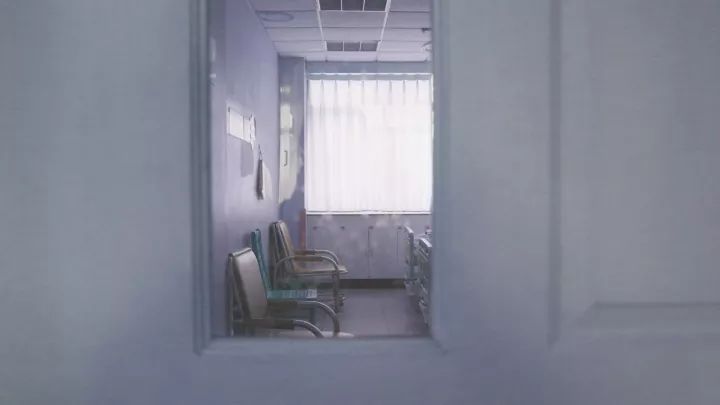

那天,她的女儿第一次迈进病房。张阿姨已经被送到太平间了,床垫上凹陷出一个模糊的人形来。

女人走过去,把手放在床上摸了一小会,然后慢慢地坐下来,躺倒,端端正正地睡在病床上,一动不动。

我想说些什么,又觉得什么话放在此刻都不合适。

“哎呀,这个床还真是小。”她睁开眼看着天花板自言自语“我记得原来,她是个很高很壮的人。”

我想起可能也会离开人世的妈妈,眼睛一酸。

“那个,你可以帮我一下吗?”她忽然转过头来,用手指指堆在一边的小枕头和脚踝固定鞋。

“你帮我垫一下,就像她平时躺着的姿势”。她顿了一会说,“我想知道,那是什么感觉。”

张阿姨的东西都被带走了,病房里轻轻松松就抹去了她在这一年多的痕迹。阿源跟她的女儿一起接走了张阿姨的尸体。

临走前我对阿源说:“等妈妈出院以后,我请你一起吃个饭吧。”

阿源不好意思地笑了笑,她说:“食谱其实不是我弄的,我就照着她女儿做的打印了一份给你。”

“她女儿做的?”

“其实我只是过去送个饭,受人之托。那些流食,都是她女儿做的。”

“可她为什么不自己送,去了医院都不肯看看她妈。”

“那是张老师的意思,哎,说了你也不明白。总之,你感谢她女儿吧。这份食谱是她找临床营养师做的。”阿源留了个谜题给我,就离开了。

虽然偶尔会想起这件事,但是我的精力心思都被妈妈的病情牵挂着,很快也就淡忘了。

她的身体越来越糟糕,听力渐渐减弱,一只眼睛也失明了。我跟她玩手指游戏,念书给她听,她不再给我任何回应,两只眼睛定定地看着天花板,一动不动。我突然想起那晚上张阿姨的眼睛,也是这样一动不动地定住,似乎看透了我的身后那面墙,看去另外一个遥远的世界。

我跑去开水间哭了一会儿,擦干眼泪后又一脸平静地回来。妈妈承受着我无法想象的痛苦,我不能再把自己的任何一点痛苦传递给她。

几天后,那个照顾张阿姨的老护工也准备走了,因为她的老公去世了。走的时候,护工留了很多东西给我。

“尿不湿,纸巾,新的针管……”她一件件摆弄,不停地说话“都是用得着的东西,你看。”

我知道,一旦停下来,我们都能嗅到死亡带给彼此的压抑。护工突然用手捂住脸,哽咽了。

“哎呀,天天做了准备他要走的,真走了发现自己还是没准备好。”

我倒了一杯热水递给她,问她后面有什么打算。她使劲擤了把鼻涕,扯过纸巾擦了擦:“什么打算,没打算。以前倒是想过等自由了做点自己想做的事,现在不知道要做什么了。对了,张老师她女儿,让我过去帮她带孩子。”

“为什么她一直不肯在她妈活着的时候去看看?”

“现在人都死了,也没什么好说了。张老师是想给自己赎罪。”她告诉我,那场火是张阿姨赶着去加班,结果疏忽了造成的。两孩子一死一伤,丈夫也跟她离婚了。

害怕成为女儿的负担,亏欠得更多,张阿姨死活也不答应女儿来医院照顾。临死前身边没一个亲人,大概可以抵消她这辈子的愧疚感吧。

妈妈的气管缝合后,我签了风险承担协议,接她回家。我不再给她画虚假的未来了,我每天握着她的手说话,说很多的话。

作者欧阳十三,健身教练

本期摄影|涂图

编辑|赵枢熹