文·姜建强

一位如花似玉的性感女孩,昨晚死了。

第二天,街坊传出各种说法:

昨晚看到她在酒吧里喝得烂醉,酒精中毒吧?

她最近在与好几个男人交往呢,应该死于情杀吧?

上周在医院看到过她,不会死于艾滋病吧?

我最近看她神情恍惚,忧郁自杀吧?

你们都错了,我亲眼看到她死于一场交通事故。

真相应该只有一个,但对真相的叙述,却永远有不同版本在更迭中。人们已经习惯于把这个现象称之为“罗生门”——无法确知的真相。

再说另外一件事。曾经有句俗话叫做“天下乌鸦一般黑”。这句话暗含的一个判断是,乌鸦除了黑色不可能有其它颜色。但是有一年,在澳大利亚发现了一只白乌鸦,一下子推翻了凡乌鸦都是黑的事实陈述。问题到这里似乎应该结束了。但广场议论随之展开:

一个人说:那只是乌鸦在阳光下显现出的白色吧。

一个人说:不。那天没有太阳。

一个人说:没有太阳,也就没有光。那为什么还有黑光?

一个人说:没有太阳,没有光,应该是伸手不见五指,那为什么还能看见白色?

一个人说:我亲眼看见黑乌鸦变成白乌鸦了。

一个人说:你是在梦幻中看见黑转白的吧?

一个人说:昨天我确实看到一只白乌鸦落脚在我家阳台的栏杆上了。昨天我的眼睛没有色盲。

一个人说:你怎么证明你昨天的眼睛没有色盲?

看,好不热闹。这些个人的经验陈述,将绝对事实放置于真相与假相中徘徊。如果套用今天的话,这就是“乌鸦的罗生门”了。

在现实中,关于名人的情感纠纷的各种自曝或曝料,关于某些案件的各种证词,关于历史上发生的某些事件……陷入“罗生门”这个大陷阱的情形不知凡几。在这个真相稀缺的时代,重读《罗生门》的故事,别有意味。

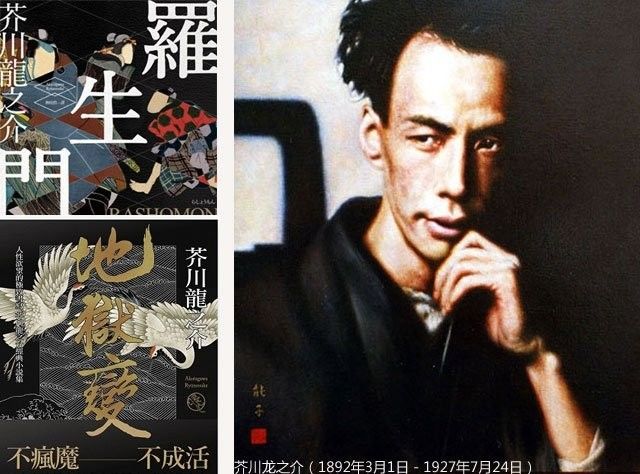

说到《罗生门》,有必要说说其小说原作者芥川龙之介。芥川在日本作家中被称为“鬼才”。所谓鬼才其实就是思路奇特,善于挖掘人性触点的另类表述。他在1915年发表的《罗生门》小说,就典型体现了他的道德另类。

正对着皇居朱雀大路,作为京城颜面的罗生门,有一只蟋蟀蹲在“朱漆斑驳的大圆柱子上”。仅这点而言就够凄凉的了。但现在还成了“无主尸体”的集散地。一到夕阳西下,便阴森可怖。一个又矮又瘦的老婆子爬在尸体堆里,正在拔一具女尸的长长的黑发。在一位穷汉道德怒气的威逼下,老婆子道出实情:她要用死人的头发做假发。“不然,我会饿死。”“这位死者,活着的时候,也是用蛇肉冒充鱼干卖给兵营的。不这样的话,她也会饿死。她最后是死于瘟疫。”

穷汉剥去老婆子的衣服,也学语对老婆子说:不这样的话,我也会饿死。

故事的结尾是这样的:“老婆子只能从尸堆里爬起光赤的身子,借着还在燃烧的松明火把,爬到楼梯口,披散着短短的白发,向门下张望”。但外边是一片“沉沉的黑夜”,谁也不知道穷大汉“到哪里去了”。

这就是当年平安京的善恶一念间。当人面临生死考验的情况下,是否还能坚持道德规则?而且,这还牵涉到现代伦理学经常讨论的一个问题:极恶是在怎样的状况下发生的?

芥川在1922年发表的《竹林中》小说,则引出了另一个伦理问题:撒谎本身是否就是人性的一部分?人是否就在撒谎的“罗生门”下栖息的?

小说围绕“一位武士的死亡原因调查”,渐渐展开对真相的陈述:

1、樵夫——他是这位武士尸体的第一发现者。发现尸体时,他见到的是“刀深深地刺进武士的胸膛,四周的竹叶被染红”。一只马蝇,忙着啃咬尸体。尸体周边的遗留品只有绳子和女人用的梳子。供词表明他不是凶手。

2、行脚僧——他说,前几天确实看到过这位佩刀携箭武士,骑着马的女人与武士同行。供词表明他也不是凶手。

3、捕役——他曾捕获过一个盗贼叫多襄丸,此人残杀好色,甚至杀过妇人和女童。在他看来,杀死这名武士的凶手必是多襄丸。供词表明他也不是凶手。

4、老妇——她承认那尸体是她的女婿,叫金泽武弘,26岁。性情温和。她的儿女叫真砂,19岁,性情刚硬。

5、盗贼多襄丸的招供——“杀掉这位武士的是我。最初并不想杀死他,但是当我看到被我强暴过的那位女人的眼睛,感觉一切犹豫都是徒劳的。我当时就下决定,即便是天打雷劈,也要抢这女人做妻子。不过,我不是直接杀死这位武士的,我是给了他生的机会的。我们决斗,一直战到23回,我才杀了他。这期间女人不见了。但女人的那匹马,仍在原地静静地吃着草。”多襄丸对罪行的供认不讳,在很多人看来,这就是真相已及真相的全部了吧?何况,对于多襄丸来说,怎么也是一死:“反正我的头颅总有一天得挂在樗树树梢上的”。

6、来清水寺忏悔的女子——“被盗贼多襄丸凌辱的时候,绑在树根下的丈夫目睹了一切。我感到羞耻,心想不能留他一人活在这个世上。便用手中的小刀,狠狠地刺向了丈夫的胸膛。最后自己想自杀,但没有成功。”显然,女子在忏悔中描述的情形,与多襄丸的招供是矛盾的。

7、化为死灵的复活者——“我的妻子太坏了,不想我活,叫盗贼杀死我。而盗贼察言观色,在最后时刻一脚踢倒妻子,妻子顺势逃走了。盗贼望着我问:这女人如何发落?杀掉她?还是留一命?这句话,足以让我原谅盗贼所做的一切罪恶。最后,盗贼也逃走了。竹林中只剩下我一人。我用妻子丢落的小刀,刺入自己的胸膛。”人们以为知道了真相,但这个供词,让“真相”又一次发生反转。

究竟谁是杀死武士的真正凶手?每个人都有可能。甚至,小说里出现的7个人,每个人的话语都是谎言的再编织。真相被掩盖在各说各的语境之下,事实越加扑朔迷离。给你思考,给你问题,但不给你答案。芥川龙之介显然是在无视或挑战“真相只有一个”的司法裁判的原点。因为,真相是可以“PS”的。

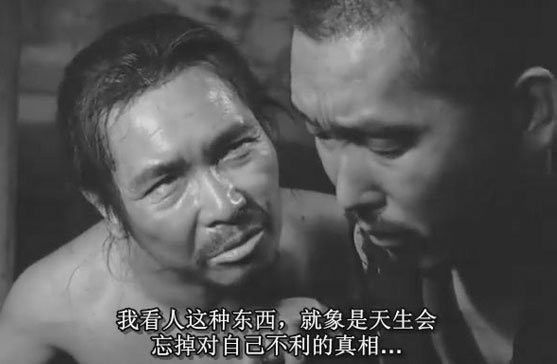

这个“PS”的过程,现在看来就是谎言叠加的过程。而且,有时说谎者的信誓旦旦,不过是他已经陶醉于自己的说谎中,真诚地让自己都相信自己编辑出来的真相。

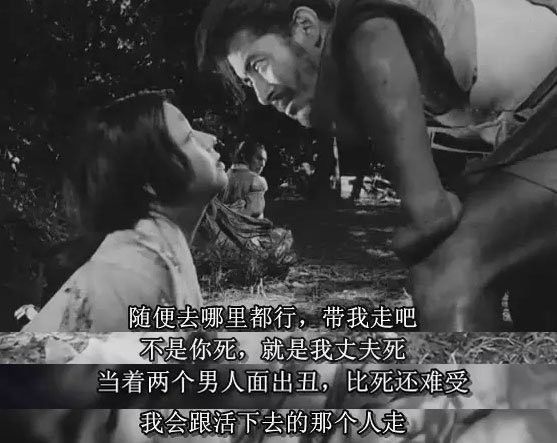

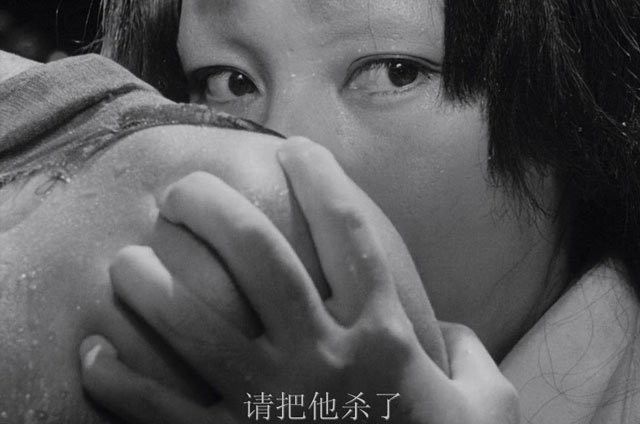

电影《罗生剧》剧照

在《竹林中》,人人都是说谎者,而且人人都是说谎的高手,人人都有不得不说谎的充分理由。

那位死去的丈夫,坚称自己是自杀的,难道不是为了掩盖自己在决斗中艺不如人的一面,维护所谓武士的尊严吗?但他自杀的供词,也客观上成为对妻子和盗匪行为的开脱。而这位武士的妻子呢?为了保全名节,为了塑造自己贞洁烈女的形象,不也可能回避事实真相吗?

除去芸芸众生,在《圣经》的故事里,其实上帝也有说过谎。如上帝对亚当夏娃所说:在伊甸园偷食智慧果,偷吃之日就是死亡之日。

老子说,不出户,知天下。在网络时代,这种情形似乎更加有说服力。但“不出户”的网民们,是如何“知天下”的呢?显然是靠不同文本的不同叙述。但问题是,人的言语经过多次的传递,会发生扭曲,变形和失真,原本想探寻真相,却又逐渐远离真相。

芥川龙之介在《侏儒的话》里说过:我也知道这是不幸,不过有的时候也得考虑不靠撒谎就无法说的真实。这是否就是对各类“罗生门”现象的最好注释?对芥川说的这句话,导演黑泽明也举双手赞同:“神不能自杀。我最同情神”。于是,他在1950年将芥川的芥川《罗生门》和《竹林中》两个故事合二为一,搬上了银幕。黑泽明想告诉人们的道哽也是:这个世界没有真相。

可是,他也说过:人在描述一件事的时候,不可能不加虚饰,不加虚饰就活不下去。

1922年的作品,到今天快100年了,1950年的电影,到今天已经67年了。“罗生门”一词非旦没有过时,反而还能成为今天的国际流行语,这一方面固然表明其艺术典型塑造得非常成功,另一方面亦表明人性这东西实在太诡秘。

村上春树在《没有女人的男人们》的短篇集中,将女人定义为“善于动用独立器官编织谎言”,将男人定义为“善用独立器官来相恋”。显然,这里的谎言与相恋都是指向人性的“罗生门”。

日本历史上的江户时代,大石良雄率领浅野家臣46人,在月夜袭击幕臣吉良的家宅,杀死吉良,为其主浅野报了仇。幕府对这47人处以切腹的死刑。芥川龙之介在1917年发表《大石内藏助的一天》小说,在他的小说中,被处分的大石,“他不仅因完成事业而心满意足,同时还尝到了发扬道德的满足。”可是,复仇就是发扬道德?而道德形的最完美形式则是杀人?

但大石这么想着,却“舒展了眉头,隔着火盆向吉田左卫门搭话说:看来今天相对暖和呵”。放弃对客观正当性的思考,让自己相信一切都合乎道德,哪怕是用谎言强迫自己相信“我们所做的是正义的事业”,也是罗生门这个词,所要表达的一部分人性内涵吧?

如果通过欺骗和自我洗脑就能得到内心安宁,为什么不呢?如果完全不能自欺欺人,我们恐怕连一天都无法活下去。罗生门成为流行语的原因,也许正因为它击中了所有人内心最隐密的地方。

“他对一切误解有反感,又因为自己没有预料到这种误解,而对自己的愚蠢也有反感。他的报仇行动,他的同伙,最后还有他本人,大概会随着这种任意赞赏之声传之后世吧。——面对这样不愉快的事实,他在炭火即将熄灭的火盆上烘着手,避开传右卫门的视线,悲伤地叹了一口气。”

《大石内藏助的一天》结束了,但罗生门的故事永远不会结束。