▲每个人的眼睛认真瞪着镜头,表情都像在说,不要眨眼,这辈子就这一刻……

文 | 龙应台

▍就这一刻

有一天晚上到一个派出所去报案。所谓报案,就是报备遗失文件,立案了才能申请补发。

我可是派出所的女儿啊,你记得吗?五十年代的乡村派出所或大一点的分驻所,位置一定在便于控管的要冲,基本上都是日本统治者精选的地点。军舰灰的铁制办公桌,两边各有一落抽屉;桌面铺着一块大玻璃,从侧面看,感觉玻璃是绿色的。每一个警察的玻璃桌面下压着的,一定是家人照片。那时的人,多半没有照相机,所以玻璃下大大小小的照片,不是笑脸灿烂的欢乐百态,而是到照相馆拍的正经八百的肖像。申请证照用的呆板大头像之外,就是规规矩矩在摄影师一声令下摆出来的全家福,每个人的眼睛认真瞪着镜头,表情都像在说,不要眨眼,这辈子就这一刻……

这种“这辈子就这一刻”式的黑白照片,总是让我想起德国女朋友玛格特说的故事:纳粹对犹太人的压迫越来越明显的时候,所有城镇里照相馆的生意突然都发了。大家携老扶幼地去拍“全家福”,她家的照相馆一夜之间变成像餐馆一样地川流不息。

“这辈子就这一刻”的时代情绪,在今天手机随活随拍随删的小确幸时代里,恐怕恍如隔世地难以传达了。奥地利精神学家法兰克(Viktor Frankl)有过“一刻”,很难忘。身为维也纳颇有名气的精神医生,他跟着维也纳其他的犹太人被送进了集中营。有一次在转送途中,他发现火车马上要经过他的家,而所有的人都关在一节从外面上了锁的闷罐车厢里,只有一条破缝。几个受难的同胞挤在那道缝前,死命盯着外面不断掠过的光影。法兰克低声下气地请求这几个人给他一寸空间,让他看一眼他家破人亡的“家”,就那么一眼、一刻、一瞬间,看一眼他此生已经诀别的家。

如果是你,你会不会让给他呢,美君?

我不知道我会不会。在那个随时有人窒息而死的闷罐车厢里,每一个人都在缝里寻找他粉碎了的人和家。

轰隆轰隆火车瞬间就过去了,没有人让开。法兰克没能看一眼那铁轨旁的家,它永远地沈入历史的水底。

▍找人

我记得高雄茄萣乡的一个警员,他也有儿子的照片压在玻璃桌上,一个跟我同年刚考上初中的瘦小男生,两只耳朵尖尖往上竖着,像兔子。那一天消息传来时,我正在厨房里看你烧菜,菠菜丢下热炒锅哗啦一声,冒出热气,住在院子里的另一位警员妻子冲进来凄厉地喊,“就是他们,就是他们。”

他们,警员父亲带着儿子共骑一辆摩托车去跟熟人借学费,一家一家去借,回家途中被火车撞上,连人带车给抛进稻田里,当场死亡。也就是那么一刻,家破了。

到今天,我仍然无法理解,为什么可以要求警察跟他的家人活在每日提心吊胆的风险中却又给他低微的报酬和没有尊严的生活。

“遗失什么证件?”年轻的警员问。他的办公桌,跟五十年代我熟悉的桌子差别不大。此刻他坐在桌前,我坐在桌侧,彼此的方位如同他是问诊的医师,我是求助的病人。当他把数据一一键入计算机时,派出所入口的自动玻璃门突然打开了,一个矮矮胖胖的老妇人站在门口,玻璃门因为她的体重暂时开着,她却站在门坎不动,让人担心两边的自动门会马上向她袭来。

她穿着拖鞋,七分长的花布裤,短袖花布衫,有点脏。头发烫得焦黄,一脸茫然,看着里面忙碌的警察。有人招呼她进来,我干脆起身走到门边牵她的手,把她带到我身旁的椅子坐下。

她惶惶然问我,“我女儿呢?”

“嗄……你女儿?”

我看看警察,警察边打字边说,“你坐一下,我马上帮你找喔。”

她很乖顺地依傍着我坐着——我们倒像一对报案母女;问她几岁,她说八十五。问她名字,她说叫阿娥,问她住哪里,她说派出所后面。她的手紧握住我的手,眼睛始终充满恐惧和惶惑,“女儿,我来找女儿,我女儿在哪里?”

另一个警察也从手边的事抬起头来越过两张桌子对阿娥说,“等一下带你回家,不要怕。”

警察把遗失证明递过来,我说,“你们认得阿娥?”他点点头。

“你们知道她女儿在哪里?”他点点头。

这倒蹊跷了。到派出所来找自己的女儿,她女儿怎么了?

送我到门口的警察小声说,“女儿死了好几年了。她天天来找,我们天天送她回家。”

▍卿佳不?

一张黑白照片突然从纸堆里掉了下来,无声地落在地板上,人像朝上,一个笑意俏皮的年轻女子对着镜头,她有鲜明的双眼皮。半高的领子立起,看得出是民国时代女学生的旗袍。

怎么突然想起那张照片飘落的剎那?

小学校长余舅舅手里拿着信,当着你,当着我们小辈的面,全身发抖,抱头痛哭。

凡是来自浙江淳安的你的男性同学或朋友,我们一概称舅舅,不同于父亲的湖南乡亲称伯伯叔叔。在我们朦胧的认知里,来自父亲南岳潇湘的长辈,在战场上踩过太多尸体,在离乱中见过太多悲惨,一般都有江湖风霜之刚气。我们称“舅舅”的,却大多是文人气很重的江南书生。余舅舅风姿洒脱,手里常握一卷线装书,写得一手好字。他常常不打招呼,一推纱门就进来,用淳安话朗声问,“美君小妹”在不在家。

这封信是寄给我,由我从美国带进来转给余舅舅的,所以我已先读。余舅舅一个月前写了一封信托我从美国寄到浙江家乡,今天得到的是第一次的回音。写信的人有个素雅的名字:香凝。美君,在你似睡似醒的灵魂深处,是否还记得你的儿时玩伴方香凝?

“自君别后,”香凝的笔迹端整,每一笔一划都均匀着力,“倏忽三十载……”三十年中,历史以更暴虐、更残酷的方式一一展开,香凝在人性崩溃的烂泥里多次动念自杀,“念及君犹飘零远方,天地寂寥,无所依靠,乃不忍独死。”

分手时,香凝二十岁,写信时已五十岁。“与君别时,红颜嫣然,今岁执笔,凝已半百,疏发苍苍,形容枯槁。”但是三十年前在祠堂前分手那一刻的誓言,她做到了;香凝终身未嫁。

我以为,接下来香凝要问的,当然是可怜的余舅舅是否也守了信约。我们知道他没有。余舅妈就是同一个小学的语文老师。我们小辈去喝过他的喜酒,这表示他晚婚。

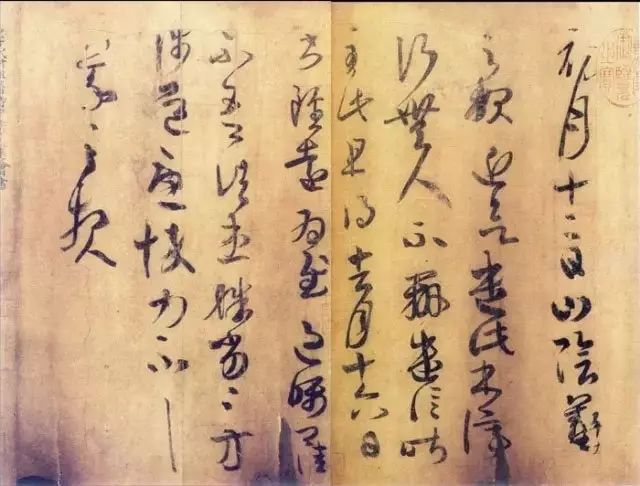

▲初月十二日,山阴羲之报……

但是香凝的信,结束得太让我意外了。交代完她自己的别后三十年,最后只有两行字:“得去月书,虽远为慰,过嘱。卿佳不?”

美君,你不明白我的反应。我震撼得说不出话来,但是从来不曾跟你谈过这件事。

香凝最后的句子,来自王羲之的《初月帖》:

初月十二日,山阴羲之报。

近欲遣此书,济行无人,不辨遣信。

昨至此,且得去月十六日书,虽远为慰,过嘱,卿佳不?

王羲之在一千六百年前写给好友的信,说,“上月得你的来信,虽遥远却很欣慰,劳你牵挂万端——你好吗?”

香凝在生离死别、天地寂寥中苦等三十年之后,竟只轻轻问对方:卿佳不?

我相信《初月帖》是他们之间的暗号,在某一个月亮从山头升起的夜晚,当江水荡漾着银光,芦苇中蛙声四起,那时那刻,他们还深信人间的爱和聚,可以天长地久。