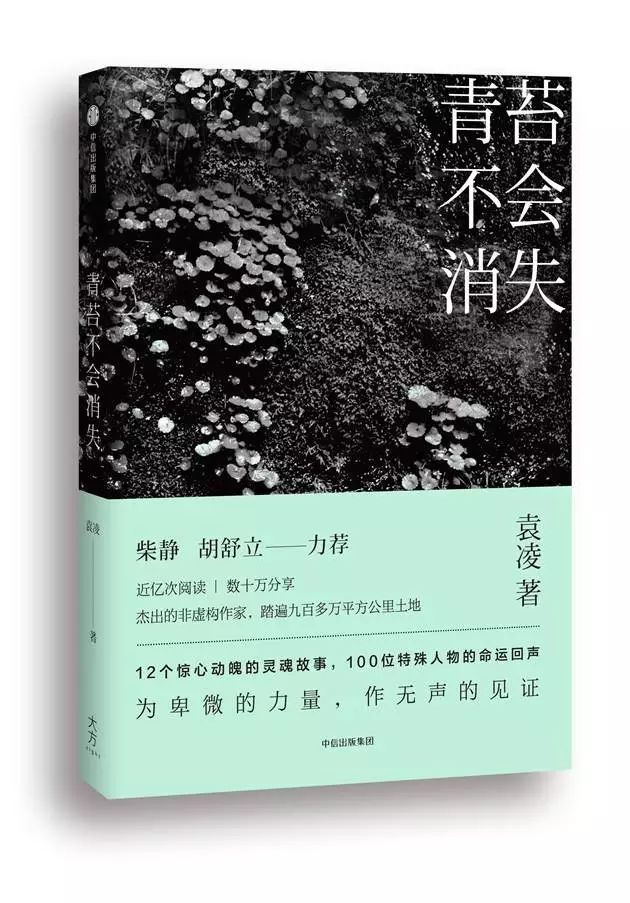

出版社供图

三次政府组织的扫雷行动,大约只除掉了当初埋设的一半。回到村庄的农民像陷入包围的士兵,用锄头和身体打着另一场战争。

罗应贵和卸下了木墩的一位越南母亲罗廷熊坐在窝棚里,用苗语慢慢地聊着天,也不急于交易。他们同姓同辈分,是认交的干姊妹。跟随母亲前来的女儿,羞涩地回避去了附近村长王和熊的窝棚里。王和熊的窝棚也是一处交易地点,几个越南人卸下了檑木之后在窝棚里吃着饭。

这些檑木,是越南人从深山里用电锯盗伐,躲过本国边检站背负而来。如被抓住,一次要罚款人民币两千元。中方边检站也严查走私,王和熊昨天被罚了款,这些越南人今天有些姗姗来迟。

两人慢慢地聊着天,似乎都不注意离灶台不远的石坎上,两个像灰扑扑的酱醋瓶立着的东西。

“这是60迫击炮弹。”罗应贵事后说。炮弹引信拆掉了,火药还在。

如果这间窝棚失火,檑木垛子燃烧起来,最终这些沉睡的炮弹也将被唤醒。

窝棚脚下坡地的石头上,远近或立或搁着另外几发炮弹。这里以前是撤军时丢弃炮弹的地方,罗应贵像拔萝卜那样把它们拾起来,等待政府不定期地前来回收。上一次回收已过去两年。通往村子的小路边,罗应贵挖了一个“地窖”。拨开浓密的腐草和浮土,里面卧着两百多枚迫击炮弹,它们失去了钢铁的怵目颜色,像是越冬的萝卜。但其实它们只是在冬眠,死亡在弹壳下保存得好好的。

“肉麻吧。”罗应贵说。

更让人肉麻的,是小路上下的地雷,有草丛的保护色,像嗅觉灵敏的小动物,时刻等候人的脚步。穿过界碑的小路,是两边走亲戚贩菜板的人在雷区硬趟出来的。

到罗应贵窝棚里来卖菜板的罗廷熊,有六个儿子,一个在三岁时被炮弹贯通前胸死去。在她住的一百多户人的村子里,被炮弹炸死的有5个人,地雷炸伤的也有5个。

小路通向的八里河村,是云南文山壮族苗族自治州麻栗坡县天保村民委员会的一个边境村落,村子头顶是1978年开始的对越自卫反击战主战场东山,和著名的老山主峰隔河相对。

战争结束已经24年,村里一户人家的屋前,标有型号的弹药箱里长出了葱绿的蒜苗。但更常见的情形是,一个完好的上身连着假肢。

在邻近的马鞍山寨,杨成方全家福照片上,七个人中有三条假腿,两只残脚掌,一只失明的眼睛和一双被震聋的耳朵。

沿中越一千多公里国境线伸延的这些村落,被称作地雷村。战争双方撤退之后,地雷成了最终的占领者。资料显示,三次政府组织的扫雷行动,大约只除掉了当初埋设的一半,仅麻栗坡县就尚有五十万颗地雷。回到村庄的农民像陷入包围的士兵,用锄头和身体打着另一场战争,重建家园。到处是带有骷髅标志的禁区牌子,像昨天刚刚树立。

9月7日是收谷子的天气,正午繁忙的村庄一片寂静,所有的伤残或者健康人都离开了屋子。稻田里分不清打谷子和割谷子的腿脚中,哪些是假肢,哪些是真的。休息时人们撩起裤管,才显示出上下身的差别,让人把眼前这个和平的小村庄和外界说的“地雷村”关联起来。国产的塑胶假肢,在人体上显得刺目。

△带骷髅头的禁区标志,限制了村民的生存地界。 出版社供图

△带骷髅头的禁区标志,限制了村民的生存地界。 出版社供图

2003年,摄影师卢广第一次来到八里河村,这个208人的村落有100余人被地雷炸伤,炸死11人,三级残废以上46人。邻近的马鞍山寨共169人,28人被炸伤残。伤残数字逐年都在变动,部分伤口感染者死去,每年又有新的触雷者,2011年马鞍山寨和八里河各增加了一名肢残者。八里河村现存9人失去腿脚,马鞍山寨有4人截肢,2人眼睛失明,近年来已有3位肢残者死去。

根据2004年民政部门的一份材料,整个麻栗坡县因战造成伤残死亡人员1676人,其中残废251人(肢残224人)、死亡554人。伤残亡年龄最小的五岁,最大的八十一岁。

塑胶雷的报废期是一百二十年,边境线上未排除的地雷约有一百万颗。这意味着地雷村的故事虽然已被讲述了很多遍,却只是刚刚开头。

荒地上,王开学手持一个长柄带圆盘的器械,佝腰将圆盘探向地面,左右扫描着,圆盘像一只蜜蜂嗡嗡地响起来。每一下脚步都需要极度小心,踩在看不见的安全路线上,如同走钢丝的人,即使一小步偏离也会以死亡告终。

王开学分辨着声音大小,反复确定了位置,勾下腰,拿锄头小心地从两旁刨松泥土,一个淡绿色的小圆盒子露出来。用最轻的动作拿起地雷,托在手里,用铁丝慢慢地下掉螺栓,启开盖子,将起爆的雷管卸去。看起来是在拆卸一件玩具,每个动作却必须绝对轻巧,一旦碰上壳内的撞针,爆炸会瞬间发生。

这样危险的“玩具”,在王开学已开垦出来的咖啡地上,有一千枚以上,最密处五十平方米的面积上,有大约两百枚地雷。看起来当初人们是撒种一样随意倾倒在这里,深的有二十厘米,浅的则半露在地面。用曾经学习过布雷课程的农民的话来说,“和栽萝卜一样”。把栽进去的“萝卜”取出来,却成了完全不同的一回事。

排掉炸药的地雷外壳装了两背篓,王开学放火烧了。其余的和未去掉炸药的起爆器一起,堆放在地当中的岩石上。塑胶外壳有些腐烂了,起爆器却光亮如新。

在尚未排过雷的坡地上,可以看到雨水冲出来的淡绿色压发式地雷,裸露或半掩在泥土里,中间点缀着形如菠萝的铁灰色绊发雷,个头要大出很多,“有弹片,一次能报销好多个人”。村里的王清忠曾经在竹林里碰上这样的地雷,被炸成了三截。相比之下,压发雷形态小巧,看起来像是没有伤害,但只需遇到两公斤压力,包含在起爆器中的几克TNT炸药,就会使一个士兵失去战斗力。这正是它设计的目的,而在战后,则是使一个农民失去腿脚,或者损伤眼睛。

战争之前,这片山坡是八里河村的集体土地,战时处于我方炮兵阵地外围,除了留出一条通道,其余密密麻麻布下了地雷。战后这里成为禁区,政府对村里进行了土地补偿。

七年以前,王开学第一个开始触碰这片“死地”,打算开辟种植园。那之前王开学在广东打工修高速路。他眼下探雷的工具,正是施工常用的一种金属探测器,原用于路面下的地下管道探测。这种工具触发了王开学的灵感。战后村里土地减少,身体大体健全的人都出了门。但打工日久,一种强烈的无根的感觉驱使王开学回来,开辟出这片田园。

排掉一千多颗雷的过程中,王开学从来没有出事受伤。他说,自己没有上过地雷课程,全靠自学,但“这里农民排雷的水平比国家组织的排雷部队高。他们来时无非是丢炸药,其实只炸掉不到一半的雷。谁也不会像我们这样一颗一颗地排”。

富宁县田蓬镇庙坝村中河组的组长涂首华,没有王开学的幸运。四十八岁的他装着一条有海绵外表的假肢,这是他作为民兵排雷被炸的特殊待遇。

从1982年到1989年,战争还在进行,越南人经常越界布雷,他和别的民兵承担了排雷任务,“发现了就排”。在学校里学过排雷课程的涂首华,排过的雷有绊发雷、压发雷、提发雷、定向雷和反坦克雷,共有四百多颗。夺走涂首华右腿的是一枚最普通的压发雷。

那天涂首华已经排了七颗雷,正在探测附近有无残余的时候,地雷响了。涂首华的脚掌炸飞了,他用一只脚跳着,自己走出了雷区,才让别人送到医院,昏迷了六天六夜。装上假肢之后,涂首华继续排雷,别人在山坡地里发现了敌人布的雷,会叫涂首华拄上拐杖去排。其中一块地,中越两边农民争种,中方派驻一个边防排夺过来,保护边民耕种,涂首华去看时发现地里有雷,当场排掉了。

王开学身上也带着两处地雷的赠礼。

一次是在十四岁。在山洞里躲炮弹的王开学,因为饥饿,和大他六岁的堂叔王和光一起出去采野果子吃。叔叔走在前面,踩上一颗地雷,在王开学面前飞了起来,飞了一米高掉下来,腿成了刷把形状。王开学蹲下去,浑身发抖。过了几分钟,叔叔喊他去叫人,王开学这才醒过来,摸索藤条给叔叔捆扎膝管,把叔叔背回寨子的部队卫生所。

路上流了满身血,王开学为叔叔感到恐惧。放下叔叔,王开学感到自己大腿疼痛,才发现有些血是从自己大腿上流出来的。地雷的碎片在腿上穿了一个洞。

第二次是在1992年,老鼠吃包谷,王开学去割地边草,镰刀尖碰上了地雷,弹片飞进王开学的面额,在医院躺了十多天,取出来三片。

● ● ●

这两次受创的深度,比不上十岁时父亲去世。

那是战争之初,王开学的父亲担任民兵,上东山巡逻踩响了地雷。“是木壳雷,装有四百克TNT。”对于一个人的性命来说,这样的药量威力太大了。父亲被抬回来,两腿消失了,比平时短了一大截。衣服纽扣全脱了,上身开膛,王开学看到了父亲的肝。那是他唯一一次见到一个人的内脏。

父亲的脸和两只手却好好的,没有损坏,给王开学留下了永远的印象。

那天另外一件不会忘记的事情是,他就此告别了上学。那天的语文课上到第四册,他一直记得课文是《小蝌蚪找妈妈》。

母亲很快改嫁了,带走了最小的妹妹,王开学成了家里的大人,带着三个弟妹跟爷爷生活。

叔叔被炸伤那次,王开学眼前补上了不在场时父亲挨炸的情景。恐怖感使他脑子一片空白。

王开学自己做父亲第六年,小儿子在院坝里玩一颗机枪子弹。就在王开学让他放下的时候,子弹爆炸了,一块弹片嵌进了眼珠,孩子自己拔了出来。送到麻栗坡医院,遇到一个上海来的红十字会医生,缝了十四针,保住了眼球不萎缩,但左眼完全失明了。

眼下小儿子念完了中学,在福建打工,不想回到这个到处是地雷的家乡来,并且在电话中劝他不要在雷区种地。“你不怕,我们的心却整天悬着。”

“怕还是怕,习惯了不觉得,土地不能浪费”,王开学说。他已经与人合资开辟了五十亩坡地,种上了咖啡苗,还准备扩大一倍,面积要达到一百亩。和那些插着骷髅标志的“说不清楚”的地方相比,这里是八里河人生存的真正边界,好似当初苗寨的祖先从四川迁徙而来,刀耕火种开辟生存地盘,“胆小的人,来不了这里”。

村里唯一被炸过三次的人王清明,提起排雷种田说:“那个地方,谁都想去,但那是用生命在开玩笑。即使我再贫穷,也不会打那里的主意,也不羡慕。”

王开学种的咖啡苗,是政府扶持项目,免费提供树苗,还补贴修水池。前两年种的是生姜,今年生姜的价格暴跌,从三块多降到一块,种生姜的村民全都亏了本。今年王开学准备把生姜全都拔出来,换成咖啡苗。有些咖啡苗已经开始挂果。

和王开学相比,不肯冒险的王清明处境更为惨淡。去年,一直相依为命的父亲和王开学分了家,老人容不下他新娶的越南老婆带来两个孩子,一共三张吃饭的嘴。越南老婆是黑户,不能享受低保待遇,孩子也上不了户口,两人的跨国婚姻没有名分。王清明的前一个老婆就是越南人,前几年跑了,扔下一个没有户口的七岁女儿。王清明这几年搞种植失败,欠了一身债。

△王清明的两个女儿,一个在中国出生,一个由妈妈从越南带来。 出版社供图

最初是办猪场,租地五十亩雇人种植玉米做饲料。猪没养起来,地种了一年就退掉了。前年在坡地上种楠木,楠木的生长期慢,成材要二十年,欠下了几万块工资。去年种生姜赚了些,今年种了二十亩,请五个人薅草,每人一天四十块。雨水多,生姜都烂在地里,“我都不愿去看”,王清明说。明年他准备学别人换成种咖啡苗。

但咖啡在这里是个新物种,并不保险。去年冬天的一场冻雨,让王和熊的二十亩咖啡苗全部冻死,亏了三万块,也让王开学的咖啡推迟了挂果。“如果再冻死,就只有改行了。”欠了一万多块钱账的王开学说。

已经排完地雷的几十亩坡地上,种着玉米、生姜、咖啡树。窝棚附近养了上百只鸡。鸡踩了地雷不会爆炸,但吃了地雷里倒出来的炸药,会在五分钟之内死亡,这也是炮弹和地雷里的炸药必须烧掉的原因。喷洒了杀草剂的山坡,则准备在排雷后种植花梨木。等到孩子们将来回家的时候,花梨木就成材了,这片从雷区中开辟出来的田园将留给他们,“这是我当父亲的一个想法”。

但在电话中,儿子们直率地表示反对。即使失去了眼睛,小儿子仍然愿意待在外面。实际上王开学自己也想,“要是我是个女的,早走了”。地雷村的姑娘都不愿就近出嫁,很多人只能娶越南媳妇。

他只能用“邻居”王和熊说的话来安慰自己,“树高千丈,叶落归根。早晚会回来吧”。

王和熊是这片禁区的第二个开拓者。前年以来,他开了二十亩地种生姜,今年开始种咖啡。在五亩左右的新辟荒地里,他排掉了一百多颗地雷,但没有王开学那样的手艺,“不敢拆,都扔到下边去了”。下一步王和熊还打算开五十亩咖啡地,他的窝棚屋梁上搁着一个和王开学一样的探雷器。

他一直记得,十年战争期间没有地种,天上飞着炮弹,全村人靠吃部队的剩饭生活。当兵的不吃的猪皮、猪脑,村民拿回来炸了吃。营房食堂的剩饭,倒进了泔水桶,村民抬回来吃,觉得是美味,当时村民们吃不上大米,最好的是面面饭。更诱人的是战士们发的鸡腿和午餐肉罐头,有的吃了一半丢掉,也成为孩子们的美味。

战争结束,地里满是铁片,村民们只能拣炮弹和弹片当废铁卖。许多村民被地雷炸伤是由于上山拣铁,或是烧炮弹被炸,对政府只能说是上山砍柴看牛,不然拿不到伤残补助。

王和熊的姐夫和二嫂,都被地雷炸断了腿脚。作为组长和腿脚齐全的幸运者,来这片雷区似乎是一项义务。干活时,他和王开学一样只是自己去,等到地里彻底安全,才会让老婆孩子涉足。

生姜折本,咖啡又遭灾,王和熊的希望不能全部寄托在垦荒上。他与罗应贵一样兼营与越南人的菜板交易,为此刚刚遭到了边防站的罚款。

战争之前,边民自由来往,很多人是在新中国成立之初的1953年或者开战前一两年搬回来的,在越南那边留下很多亲戚。开战之后,两边关系隔绝,亲戚也断了来往。战后两边人又开始走动,发展水平却拉开了差距。近年来,中国边民的伤残补助逐步提高,单腿残疾的补助从一年四百块递增到今年近四千元,村民一律享受低保,每个村子多少都有政府扶持项目。

马鞍山寨列入了小康村,村里古老的房屋换上了青色的钢化瓦,粉刷了墙壁,修建了村民活动室,粉壁上画着苗族古老的图腾。附近的苏麻湾也列入了整村推进计划。苗汉混居的八里河虽然没有纳入小康村规划,也得到了驻军共建补助。这让国境线那边的越南乡亲感到羡慕。

战争之初,越南边民被政府疏散撤退,战后回到原来的寨子,从头起步。因为没有伤残补助,收入少,罗廷熊的儿子们只能在深山里偷伐檑木,锯成菜板墩子,由她和孙女走二十里路背到国境线这边来卖。卖掉菜板之后,边民们就地在窝棚里买一些鸡蛋和卫生纸带回去,越南那边没有养殖场,鸡蛋少。

太阳偏西,几个卖掉了菜板的越南人在王和熊的窝棚里吃饭,他们躲过了边检站的巡逻,好容易来到这里。王和熊和他们用苗族话聊着天,他少年时在越南出生,1966年从越南搬回来,吃饭的人当中有他原来一个寨子的邻居。战争之前的二十多年里,两边的人们和当时的两个国家一样保持着蜜月关系,国境线似乎是不存在的,谁也没想到翻脸的一天。

坐在窝棚门口,清楚地看见对面的老山主峰。斜阳之下,细雨忽然而至,蒙上一层青色的雾霭。难以想象这个宁静平缓的山头,当年曾经笼罩着那样浓烈的战争硝烟。