昨天是沈从文先生的113岁生日。题图是我最喜欢的一张沈从文夫妇的照片,他望着他的三姐,那么深情。

我算是他一个小小的粉丝,觉得他什么都好,除了看杨小楼的戏,会睡着。有点看不起。

他的观察力是敏感的,我记得他探亲,船至桃源,见一则寻人启事:”立招字人钟汉福,家住白洋河文昌阁大松树下右边,今因走失贤媳一枚,年十三岁,名曰金翠,短脸大口,一齿凸出,去向不明。若有人寻找弄回者,赏光洋二元,大树为证,决不吃言,谨白。”沈从文给他的三三写信说:“这人若多读些书,一定是个大作家。”

他喜欢在读过的书后面写两行题记,我后来也这样。记一点当时心情,发一点感慨,留待日后去看,很有意思。不过,沈从文也曾经在一本书的后面写道:“某月某日,见一大胖女人从桥上过,心中十分难过。”

我更喜欢他讲的故事,沈虎雏回忆爸爸沈从文给他讲《杜十娘怒沉百宝箱》,因为有凤凰口音,于是联想到“马寡妇店里一坨坨鹅蛋型辣豆豉”,就问:“豆豉娘是县城里那个寡妇么?”“当然!就学《豆豉娘怒沉百宝箱》。”后来,又讲了一个《酱油娘棒打薄情郎》。

他的口音都那么可爱。晚年,他到麻省理工去演讲,连襟傅汉思做翻译。沈从文说:“我那时写小说,不过是一个哨兵。”因为湘西口音,傅译成:“我那时写小说,不过是一个烧饼。”

他骨子里特别浪漫,哪怕是写检查,简直好像散文诗:“当时的我呢,天不亮即出门,在北新桥买个烤白薯暖手,坐电车到天安门时,门还不开,坐下来看天空星月,开了门再进去。晚上回家,有时大雨,即披个破麻袋。”

有很多人说他懦弱,我却一直认为,这个书生,有湖南人的倔犟,他的骨子里,是侠骨柔肠。

就像他待丁玲。

这两个人,真是迷一样的关系。

他们曾经是很好的朋友,字迹都相似,连鲁迅都认错过。

丁玲曾经给鲁迅写过一封求助信,大意是说一个弱女子在社会上怎样不容易活下去,想请鲁迅代她设法找个吃饭的地方,哪怕就是报馆或书店的印刷工人职位都可以。

收到丁玲的信之前,刚刚发生了“欧阳兰事件”(“欧阳兰”是北大学生,曾以女人名字发表文章,也曾给鲁迅写信求助。)鲁迅见状起了疑心,就托几个熟人帮忙打听一下。孙伏园觉得丁玲的信字迹面熟:“这个字体好像是休芸芸的字。”休芸芸是沈从文的笔名。

鲁迅听了孙伏园的话后误以为真,认为沈从文冒充女人拿他开涮,因此发了脾气。1925年7月12日,他在给钱玄同的信中这样写道:“这一期《国语周刊》上的沈从文,就是休芸芸,他现在用了各种名字,玩各种玩意儿。欧阳兰也常如此。”

他们的关系之好,曾经有人兴奋地讨论所谓丁玲、沈从文和胡也频“大被同眠”的细节。所谓“大被同眠”,多半起源于李辉写的《记沈从文》:“他们可以三人共眠一床,而不感到男女有别,他们可以共饮一碗豆汁,嚼上几套烧饼、果子,而打发了一顿餐食。有了钱,你的就是我的,全然不分彼此;没有钱,躲在屋中聊闲天,摆布了岁月;兴致来时,逛北海,游游中山公园,又三个人同趋同步,形影不离。”

其实,虽然同屋,他们并没有住在一间房间里。北京时期,胡也频和丁玲住一间,沈从文住一间。在上海时期,他们在一幢房子里同住,但不久之后丁玲的母亲、沈从文的母亲和九妹也来到了上海。胡也频、丁玲和丁母住二楼,沈从文和母亲、妹妹住三楼。

1980年,夏志清问访美的沈从文,和丁玲是否有过“罗曼司”,他回答说:“没有,只是朋友。”1983年,丁玲在美国的时候被问及同样的问题,她回答:“没有,我们太不一样了。”

人生若只如初见。

1925年,文学青年丁玲和胡也频恋爱并且同居了,他们搬到香山住,快活得好像神仙。另一位文学青年沈从文则经梁启超和北京大学教授林宰平的介绍,到香山慈幼院图书馆当办事员。

这三个人,在1925年的秋天认识了。我还记得沈从文遇见丁玲,说的第一句话:“你是一个胖子的神气,却姓丁,倒真好笑咧!”

△胡也频和丁玲

沈从文说,这时候的丁玲,突然脸上有了那种“新妇腼腆的光辉,神气之间安静了些也温柔了些”。他们很快成了不错的朋友,没饭吃,便来找沈从文一起吃慈幼院大厨房的粗馒头;情侣吵架,其中的一个便来找沈从文诉说冤屈。

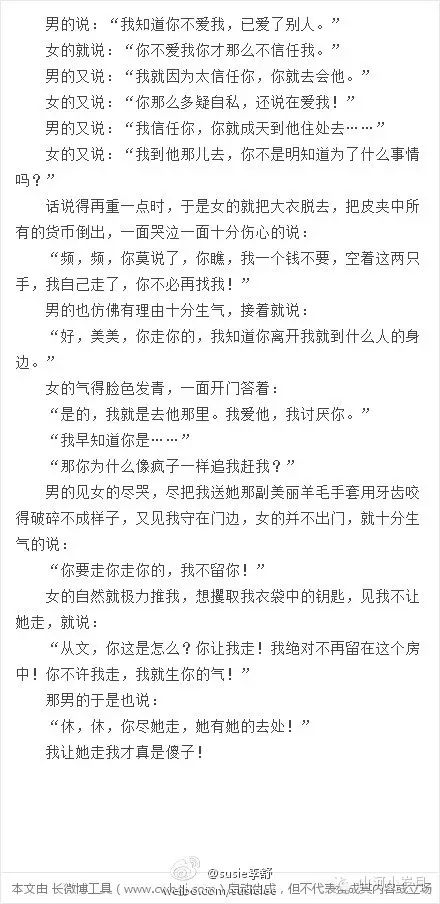

从北京到上海,这三人忽然形成了一个团体,开始了纯洁的“同居”生活。沈从文曾经写丁玲和胡也频的争吵,写得特别有趣。我觉得完全适用于各种言情剧。

在一些文章里,看到有人说胡也频曾经怀疑过沈从文和丁玲的感情,我是不相信的。因为丁玲不是沈从文喜欢的类型。胡也频很快便发现,真正的“情敌”当然不是沈从文,而是冯雪峰。

△冯雪峰

1927年12月,丁玲在《小说月报》上发表了她的《梦珂》。同时,胡也频的文章也开始有了出路,两人的生活开始有了起色。他们打算凭稿酬收入,以后去日本读书,所以打算学点日文。由朋友介绍,丁玲请了冯雪峰教日文。

冯雪峰看起来像个乡下人,但他那时以“湖畔”诗人享誉文坛。丁玲对冯雪峰的着迷是可怕的,十几年之后,丁玲在延安这样谈及当时的情形:“我有了一个‘伟大的罗曼史’。”

她在《不算情书》里写得明明白白:“我真真的只追求过一个男人,只有这个男人燃烧过我的心,使我起过一些狂炽的欲念……真真是追求,真有过宁失去一切而只要听到你一句话,就是说‘我爱你!’”

冯雪峰知道丁玲和胡也频的爱情,于是离开去了上海。但两个星期后,丁玲非常想他,也追到上海。胡也频随即也追去。

为了挽回关系,胡也频曾经和丁玲一起去了一趟杭州。

去了六天,胡也频又形色匆匆的跑到沈从文的住处,沈从文问他为什么又单独跑回上海,“他却坐在我的床边,凄惨的微笑,告给我他已准备不再回转杭州。”

沈从文便和胡也频在一个大木床上躺下,开始基友谈话。

在聊天中,沈从文有了重大发现:

他尚告给我两人虽同居了数年,还如何在某种“客气”情形中过日子。我便就我所知道的属于某种科学范围的知识,提出了些新鲜的意见。

恩,看懂了吗,你们?翻译过来就是,这两个人一直在谈特别纯洁的恋爱(他们在北京时期是住一个房间的)。

于是沈从文对胡也频传授了一些方法论,第二天,胡也频就回去了。

然后,胡也频和丁玲就和好了。

OMG!!!!我觉得沈从文太牛了!!!!!

△1931年,丁玲在上海,拍摄者为史沫特莱

△1931年,丁玲在上海,拍摄者为史沫特莱

然后,他们又开始了欢乐的“吉祥三宝”同居生活。法租界萨坡赛路204号(今天的淡水路),这是一幢值得纪念的房子,在这里,有三个青年,他们日后都成为中国文学史上重要的一笔。他们在这幢房子里创办了红黑出版社,并出版了《红黑》杂志,随后开始出版“二百零四号丛书”。与此同时,他们还为人间出版社编辑出版了《人间》杂志。

施蛰存回忆,萨坡赛路204号仿佛在一家牛肉店楼上,他有时去拜访,“从文都在屋里写文章,编刊物,管家。他们三人中,丁玲最善交际,有说有笑的,也频只是偶然说几句,帮衬丁玲,从文是一个温文尔雅到有些羞怯的青年,只是眯着眼对你笑,不多说话,也不喜欢一个人,或和朋友一起,出去逛马路散步”。

赵景深在冬天的时候去看望他们三个人,他也惊讶地发现,丁玲的字简直和沈从文的一模一样,“可见他们三个是多么要好了”。

我每每写到这里,都希望就此打住,因为这是这三个人难得的团结友爱时刻,在这个春天,就像沈从文在《人间》创刊号上所写的“卷首语”那样:“开始,第一卷本刊,出了事,没有什么可说。几个呆子,来做这事,大的希望,若说还有,也不过希望另有许多呆子来做本刊读者而已。”那时,他们是幸福的,虽然不久之后,他们即将走上不同的道路,因为他们太不相同。

一直到1931年,这三个人的友情都是牢不可破的,尽管他们的政治观点已经发生了极大的改变。那个转折点,来自稳固铁三角中一方的消失。1931年新年,沈从文从武汉回上海度寒假,那时他已经成为武汉大学的教员,而丁玲和胡也频也在这时从济南逃回上海,他们的孩子刚刚在1930年的冬天出生。

△1930年12月,胡也频、丁玲夫妇与儿子蒋祖林

1月17日,沈从文回到上海刚刚10天,这天中午,他见到了好朋友胡也频。胡也频想请沈从文为房东刚刚死去的儿子想一副挽联,约好下午一起到他家去写,他从沈从文手中拿走6块钱,便和他一起上街。他们从北四川路往南走去。胡也频说要去买写挽联的白布,就和沈从文分手了。

下午,沈从文如约来到丁玲家里,胡也频没有回家,他有点忧虑:“他约好我来写挽联,他这时还不回来,莫非路上被狗咬了。”

丁玲满不在乎地说:“不碍事,身上并不带什么东西。”

“他应当小心一点,他那么洒脱,我为他担心。”

“从文,照你这样胆小,真是什么事都不能做!”

胆小鬼沈从文的预感是对的,胡也频被捕了。第二天晚上,在外面找了胡也频一天的沈从文回到家里,发现一个老人在等着他:“把那个老家伙一把拉回房中,我就问他一些信上还未提及我却有必需知道的事情,这送信人把头只是乱摇,用手指点拿在我手中那个信,‘你看这个’,我于是再看了一次,方发现那揉皱了的纸角上,海军学生还写了一行很小的字,那行字是‘事不宜迟,赶快为我想法取保。信送到后,给来人五块钱。’”

胡也频的纸条上写着:“我遇了冤枉事情,昨天过你住处谈天,从住处出来到先施公司,遇女友拉去东方旅馆看个朋友,谁知到那里后就被他们误会逮捕了。请你费神向胡先生蔡先生一求,要他们设法保我出来,请吴经雄律师,乘我还不转移龙华时,进行诉讼。你明白我,一切务必赶快,否则日子一久,就讨厌了。奶奶处请你关照一声,告她不必担心。我的事情万不宜迟,迟了会生变化。我很着急!……”这和丁玲的回忆有些出入,丁玲在《一个真实人的一生》里强调的是,胡也频说“要我们安心,要我转告组织,他是决不会投降的”。

受胡也频的嘱托,沈从文开始营救工作,这并不是他擅长做的事情,但他一直在做,他并不懂得他们的那些主义,他只是在用他湘西人的那股子对朋友的热情在南京和上海之间频繁奔波。

他托胡适,写信给蔡元培,还去南京找一些国民党要员,他甚至还去找过任国民党中央宣传部部长的陈立夫,陈立夫告诉沈从文,胡也频的案子很大,不过“如果胡也频能答应出来以后住在南京或许可以想想办法”。丁玲当下回答:“这是办不到的。也频决不会同意。他宁肯坐牢,死,也不会在有条件底下得到自由。我也不愿意他这样。”

△陈立夫

在这点上,沈从文确实是幼稚的,根据当事人的描述,陈立夫确实有敷衍沈从文的嫌疑。在将近两个小时时间里,他和同去的朋友,只能听陈立夫一个人在那里大谈什么“民族主义文学”,最后他才有机会就胡也频的事情求陈立夫:“我认为政治假若皂白不分把作家捉去当土匪治罪,恰恰是和另外一种用三块钱千字的办法,带点儿慈善性质,办杂志收容作家算是文艺政策,同样的极其不智。”

沈从文能做的,除了不得要领地四处托人,还有陪着丁玲去龙华监狱探监。丁玲记得这天天气很冷,空中飘着小小的雪花,是她请沈从文陪同前往:“我们在那里等了一上午,答应把送去的被子、换洗衣服交进去,人不准见。我们想了半天,又请求送十元钱进去,并要求能得到一张收条,这时铁门前看望的人都走完了,只剩我们两人。看守的答应了,一会,我们听到里面有一阵人声,在两重铁条门里的院子里走过了几个人,我什么也没看清楚,从文却看见了一个熟识的影子,我们断定是也频出来领东西,写收条,我们聚精会神地等着,果然,我看见他了,我大声喊起来:‘频!频!我在这里!’也频也调过头来,他也看见我了,他正要喊时,巡警又把他推走了。我对从文说:‘你看他那样多有精神呵!’”

这是沈从文、胡也频和丁玲这三个人相遇的最后一幕,似乎也是他们友谊的最后一刻。在陈立夫那里碰了钉子之后回到上海的当天,他们便得知,胡也频等已经在2月7日被杀害。沈从文说,丁玲在得知这个消息之后,一直非常镇定,她没有哭,一滴眼泪也没有流。

△丁玲

三人组中的一个人,从这个世界消失了。

沈从文在淮海路的万宜坊附近一家杂货铺的楼上租下一个住处,他住一间,丁玲和他的九妹住一间。丁玲很少下楼,只是在晚间才偶尔到街上走走。而沈从文因为忙着营救胡也频而耽误了武汉大学开学的时间,他便放弃了讲师职位,照顾丁玲和胡也频的孩子。

最重要的是如何瞒过丁玲的家人。丁玲和沈从文一起,冒充胡也频的口吻,给家里写信:“小频吃得多,我也吃得多。我极想吃腊肉和菌油。家中的廊檐下,这几天太阳很好,一定还悬挂得有一个火腿,一块黄黄的腊肉,留给我回来吃的。姆妈,你等着,事情若不太忙,我会把小频送回来换这块腊肉!”

丁玲的妈妈还是起了疑心。于是,沈从文当了一回“千里送京娘”的“赵匡胤”,陪着丁玲和孩子由上海坐船到汉口,再从汉口经洞庭湖到常德,为的是把孩子送回丁玲的娘家。

为此,他失去了经济来源,连工作也找不到。

最后,还是徐志摩救了他:“北京不是使人饿死的地方,若在上海已感到厌倦,尽管来北京好了。北京各处机关各个位置虽仿佛皆填满了人,地面也好像全是人,但你一来,就会有一个空处让你站。你那么一个人吃得几两米?难道谁还担心到你一来北京米就会涨价?”

沈从文听从了徐志摩的建议前往北京,丁玲则继续投入了胡也频未竟的事业。

再之后,他们的友谊发生了令人难以置信的分裂,一直到晚年,丁玲和沈从文在回忆起多年前的这些事时,所采取的态度是不一样的。

沈从文从来把丁玲当朋友,即使在丁玲被打成右派的时候。1960年“小阳春”,被打倒的丁玲被叫回来开文代会,但没人理她。会议结束后,在总布胡同附近的公车站上,沈从文上前和丁玲热情打招呼,但她始终板着面孔,眼睛不时望着别处。丁玲大概觉得,沈从文这种“反动文人”,不是她的“天涯沦落人”。

最令人心痛的是,丁玲再也没有用“从文”这样亲昵的称呼提过沈从文,不知道,她的笔迹,是不是也随之而改变了呢?