十六区,巴黎最富有的地段之一。

1935年,这里的一栋小屋,是留法中国画家们最爱去的地方。这里常年举办艺术沙龙,大家在这里谈论艺术,也创作绘画雕塑,创作完轮流趴在上面签名,兴致勃勃。

这个沙龙,一点也不逊色于北平的“太太的客厅”。

这个沙龙,也有一位丝毫不逊色于林徽因的女主人。

△左一和左二,一对璧人

在这一年,林风眠早已从法国回到杭州,徐志摩去拜访常玉,发现他住在充满鱼腥味的阁楼里,头发凌乱,桌上摆放着几个烂苹果。而来巴黎举办“中国绘画展览”的徐悲鸿发现,巴黎风头最盛的中国名字,并不是他,当然也不是常玉,而是一个比他小十岁的年轻人。

这个年轻人,以油画第一名毕业于里昂美专,从1933年到1935年,他连续四年在里昂春季沙龙获奖,且不是金奖就是银奖。他的作品被蓬皮杜艺术中心、里昂美术馆和法国国家收藏。

还有一点,那美丽温婉的沙龙女主人,正是这个年轻人的妻子。

他叫常书鸿,她叫陈芝秀,他们相爱时,他21岁,她17岁。

△常书鸿夫妇和女儿

她唤他二哥,她是他的姑妈领养的女儿。她来杭州相亲,他看见她的第一眼,立刻一见钟情。

在她之前,他从没爱过其他人,她亦如是。

那时候,徐悲鸿和蒋碧薇的爱情早已出现了第三者,在巴黎,常书鸿和陈芝秀成了新的“模范夫妻”。他爱绘画,她则喜欢雕塑。她是他的灵感女神,艺术缪斯,他的许多著名作品里,她都是女主角。

他们一起创办了“中国留法艺术学会”。在他们16区的小屋里,她把一切布置得温馨可爱,留学生们喜欢到这里来,他们饶有兴趣地给他们新生的女儿取了名字——常沙娜。

沙娜,是塞纳河的谐音——常书鸿特别喜欢在塞纳河边散步。1936年的一天,正是在塞纳河边,旧书摊上,命运之神把一套画册,塞到了常书鸿的手里。

从此,一切都被改变了。

常书鸿看到的画册叫《敦煌图录》。1900年,敦煌藏经洞被道士王圆菉无意发现,大量经卷和壁画被英国人斯坦因和法国人伯希和以欺骗的方式带出了国。这本画册,作者便是伯希和。

△《敦煌图录》初版

常书鸿被画册中的一切都震惊了。他觉得自己居然跑到法国来学习画画,殊不知自己的祖国,却有那么美丽的瑰宝。震惊之余,他也感受到一种无名的心痛,这种心痛,渐渐变成一个声音——

那声音一声声唤着,催促他回国。

他要回去,他要回去,这种感受越来越强烈。常书鸿回国,先到北京,再到重庆。他把对敦煌的热爱告诉徐悲鸿,告诉梁思成,告诉自己的朋友们,他多么希望能够有机会,近距离地膜拜敦煌。

机会终于来了。1942年,重庆国民政府筹备成立“国立敦煌艺术研究所”,常书鸿被选中担任筹委会副主任。他兴奋不已,啊,敦煌,我来了。

当他看见敦煌的一刹那,他这样写道:

就在我们初到这里时,窟前还放牧着牛羊,洞窟被当做淘金人夜宿的地方。脱落的壁画夹杂在残垣断壁中,随处皆是。我不胜感慨,负在我们肩上的工作,将是多么艰巨沉重。

——常书鸿《九十春秋——敦煌五十年》

尽管心中常有“流放”之感,常书鸿做好了全部准备,要把这一生,都奉献给敦煌。只有一件事,他似乎从来没有想过,她的感受。

陈芝秀当时为了完成学业,暂时和儿女留在法国,常书鸿催促她尽快回国,尽快和他一起去敦煌。他兴奋地告诉她,她也会对敦煌的雕像着迷,那些线条,那些色彩,都可以让热爱雕塑的她学上一辈子。他以为她会和从前一样,支持他的事业。她和他吵了好几次,然而最后,还是决定,支持他的事业。

从巴黎回国,陈芝秀充满失落。

更何况,还有三不五时的轰炸。

常沙娜至今还记得,一次,听到头顶上的轰鸣,母亲马上抱着她跑进屋里躲避。过了好一会儿,她们走出来,发现外面,满是鲜血、碎肉和断垣残壁。

黄沙蔽日,黄土扑面,从外面买来的牛羊肉,用驴子驮着到家时,已经变质。为了卫生,每顿就是面条里撒点盐、辣子和醋。冬天没有火炉子,睡不惯热炕,只好晚上去钻冷被窝,早上起来,鼻子上都是一层霜。

△常书鸿在敦煌

陈芝秀倔强地企图保持着自己巴黎的生活。她化妆、描眉、涂口红,穿旗袍和高跟鞋,老乡见了,背地里说,那女人是个“妖精”。

她和常书鸿之间的默契消失了,他们被生活折磨着,变成了一对怨偶。因为国民政府的工资不能按时发放,钱的贬值太快,到手需要立刻换成小麦。常书鸿心里十分烦闷,和妻子的争吵越来越多了。

他们打架,打的时候,母亲就去揪父亲的眼镜,因为父亲高度近视,拿掉眼镜,就看不见了。

——常沙娜接受央视《见证》的采访

他们的幸福,就这样定格在了1945年。

△一家四口

常书鸿的敦煌研究所里,来了一个年轻人——浙江老乡,退伍军人赵忠清。沉迷于敦煌研究的常书鸿根本没有发现,妻子内心的天平,正在渐渐倾斜。

1945年4月,初春,乍暖还寒。陈芝秀对丈夫说,自己有妇科病,想要去兰州检查身体。常书鸿不以为意,还问她,需要沙娜陪你吗?

她回答:不用了,我去一下就回来。

临走时,大家还宰了一头羊欢送她。走了数日,有人给常书鸿看一封情书,才知道,并不是看病。

而是私奔。

赵忠清和她私奔了。

常书鸿疯了。他骑着赵忠清打猎用的枣红马,连夜飞驰,马不停蹄赶到安西。找遍了所有的车站旅馆,见人就问:“有没有看到一个漂亮女人?”

没有,哪儿也没有。

悲痛欲绝的他继续往玉门追去,最终,从马上摔下来。昏迷了三天三夜,差点死掉。

醒来之后,他看到了兰州报纸上,陈芝秀刊登的声明——

宣布和常书鸿脱离关系。

夫妻相守二十载,终成陌路。

西出阳关,从此再无爱情。

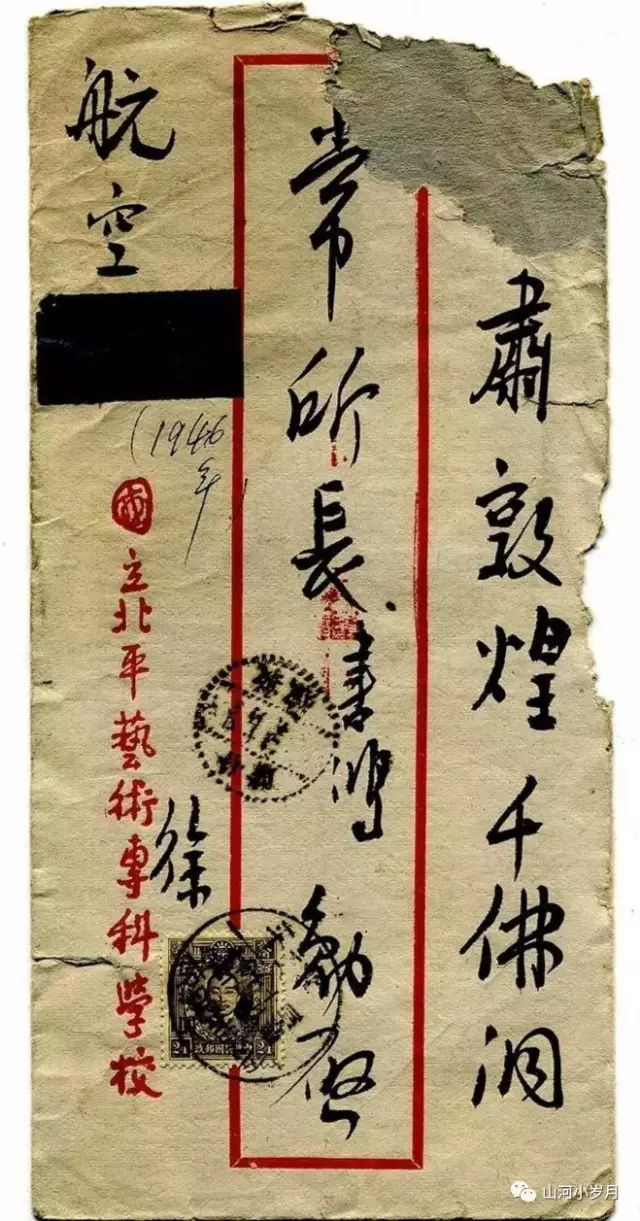

△徐悲鸿给常书鸿写信

在这场婚姻悲剧里,两个人都是失败者,也都是肇事者。人人都责备陈芝秀丢下丈夫,丢下一双儿女。但常书鸿忽略了妻子的感受,在遇到困难时,甚至拿妻子做出气筒,这些都是陈芝秀出走的原因之一。作为一个艺术家,作为敦煌的守护者,常书鸿是称职的;作为丈夫,他却是不合格的。如果当年在回国之前,夫妇俩能够做更多的沟通;在敦煌的岁月里,夫妇之间能够多多互相体谅,这场出走的悲剧,还会发生吗?

没有如果。

常书鸿不再提陈芝秀的名字。儿子常嘉陵天天哭着喊着,到处找妈妈。14岁的少女常沙娜,默默承担肩负起了照顾爸爸和弟弟的重任。生活还要继续。

这一年秋天,常书鸿和他的弟子们迎来了一个好消息和一个坏消息。

好消息是,抗战胜利了,坏消息是,教育部发来了一纸电文:

抗战结束,百废待兴,国家重建,资金有限,从即日起,撤销国立敦煌艺术研究所。

大家渐渐都走了,常书鸿完全可以和这些人做出一样的选择。毕竟,留在这里,他已经牺牲了太多太多,家庭残破不堪,爱情灰飞烟灭。

两头毛驴上分装着我们一家的简单行李,我骑了一头,沙娜搂着嘉陵骑着另一头,时序已是初冬了。千佛洞前的白杨树赤裸着兀立在风沙中,敦煌这时分外清冷和孤独

——常书鸿《九十春秋——敦煌五十年》

这一年冬天,常书鸿带着一双儿女,先到兰州,把自己的家产全部变卖。然后拿着这笔钱,跑到重庆,请求不要撤销研究所。在路上,懂事的常沙娜把冷水装在玻璃瓶、揣在怀里,等捂热了,拿出来给发烧的弟弟喝。

△常沙娜和父亲

在兰州期间,常书鸿和常沙娜一起举办了父女画展,这些作品均以莫高窟的壁画和景物为题材,居然取得了意想不到的成功。

最终,敦煌艺术研究所的经费筹措到了,常书鸿再次回到了敦煌。这一次,他再也没有走。

我爸爸就说,你带上鹅、带上鸭,带上花籽、波丝菊,我爸爸特别喜欢这种花花草草了,完了我来管。沿途停下来我来喂,两个鹅、两个鸭,后来鹅中途死了,鸭子还活着呢,一直带到敦煌。

——常沙娜接受凤凰卫视《我的中国心》采访

在敦煌,常书鸿重新建立了家庭。常沙娜也渐渐成长为新一代敦煌少女,守护着敦煌的每一个洞窟,每一尊佛像。

1964年,赴美留学归来、在中央工艺美术学院任教的常沙娜带着学生到杭州写生。大伯问她:“你要不要见一下妈妈?”

这一年,常沙娜33岁。她和妈妈,已经整整分别了19年。

△常书鸿绘制的一家三口

当她见到陈芝秀时,一下子愣住了。眼前是一个面如菜色的干瘪老太,衣衫褴褛,眼神呆滞,实在无法与当年那个在敦煌执意不肯穿羊皮大衣的摩登女郎联系在一起。

她这才知道,陈芝秀的生活很不如意。陈芝秀和赵忠清在杭州定居,解放后赵忠清因为国民党军官身份被判入狱,陈芝秀也成了反革命家属。不久,赵忠清病殁狱中,陈芝秀改嫁一个工人,生下一子,为了生活,她当起了佣人。

母女俩的见面,没有拥抱,没有眼泪,陈芝秀只是反复说:

我过得很苦,上帝已经惩罚我。

“文革”期间,常书鸿成为敦煌第一反革命。他的儿子常嘉煌在接受《三联生活周刊》采访时透露,自己曾经看过敦煌研究所一份外调材料,“文革”时,“造反派”曾跑到杭州,逼迫和诱使陈芝秀揭发常书鸿当年的“罪行”。

陈芝秀一句有损于常书鸿的话都没有说。

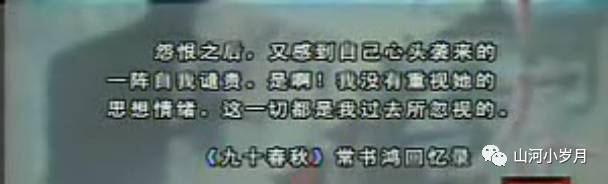

在常书鸿的回忆录里,他回想起陈芝秀,已不复当年的怨念,当往事如烟,更多的,他感受到了自己当年的自私。他没有考虑妻子的感受,也没有想过妻子的爱好,她是他的妻子,但她也是一个独立的,需要爱的女人。回忆录里,他这样评价这段失败的婚姻:

1979年年底,常沙娜给陈芝秀寄了一笔生活费。然而,没有收到回信。很快,她收到了电报,得知,陈芝秀突发心脏病,不治身亡。

她把这个消息告诉父亲,常书鸿不动神色,问前妻得的是什么病,什么时间去世的,然后,他便陷入了沉默当中。

过了两个小时,他抬起头,对女儿说:

你母亲去世了?

文中图片来源网络

本文主要参考资料

常书鸿,《九十春秋——敦煌五十年》,北京大学出版社2011年1月出版

凤凰卫视《“敦煌守护神”常书鸿:宽广的孤独》

CCTV《一场风花雪月的爱情:常书鸿与陈芝秀》

李辉,《先生们之常书鸿:此生只为敦煌》,http://wemedia.ifeng.com/9295426/wemedia.shtml