今天是山河小岁月的第三十二次推送。

后台好多同学提醒我,昨日是弘一法师的忌日。

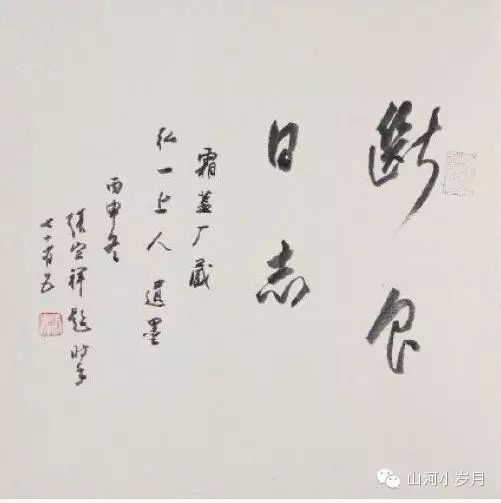

1942年10月13日,那是九月初四的晚上,八点左右,他写了这样的绝笔,然后圆寂了。

我却更记得他留下的遗嘱:

1、在已停止说话及呼吸短促、或神志昏迷之时,即须预备助念应需之物。

2、当助念之时,须先附耳通知云:“我来助念”,然后助念,如未吉祥卧者,待改正吉祥卧后,再行助念。助念时诵《普贤行愿品赞》,乃至“所有十方世界中”等正文。末后再念“南无阿弥陀佛”十声(不敲木鱼,大声缓念)。再唱回向偈:“愿生西方净土中”,乃至“普利一切诸含识”。当在此诵经之际,若见余眼中流泪,此乃“悲欢交集”所感,非是他故,不可误会。

3、察窗门有未关妥者,关妥锁起。

4、入龛时如天气热者,待半日后即装龛,凉则可待二三日装龛。不必穿好衣服,只穿旧短裤,以遮下根则已。龛用养老院的,送承天寺焚化。

5、待七日后再封龛门,然后焚化。遗骸分为两坛,一送承天寺普同塔,一送开元寺普同塔。在未装龛以前,不须移动,仍随旧安卧床上。如已装入龛,即须移居承天寺。去时将常用之小碗四个带去,填龛四脚,盛满以水,以免蚂蚁嗅味走上,致焚化时损害蚂蚁生命,应须谨慎。再则,既送化身窑后,汝须逐日将填龛小碗之水加满,为恐水干后,又引起蚂蚁嗅味上来故。

他最后关心的,乃是怕因为自己的去世,误伤了蚂蚁性命。

△弘一法师涅槃图

我最羡慕弘一法师的,是他这一生,做什么事,都做到了极致。

在俗世,他是一等一的翩翩佳公子;做了和尚,便是最慈悲的大师。

做什么,要么不做,要做做到最好,这样才叫自在吧。

他写的歌《送别》,我第一次听,忽然想起古人的诗“挥手自兹去,萧萧班马鸣”:“长亭外,古道边,芳草碧连天,晚风拂柳笛声残,夕阳山外山。天之涯,地之角,知交半零落。一觚浊酒尽余欢,今宵别梦寒。”

https://res.wx.qq.com/mmbizwap/z ... sprite.2x26f1f1.png); background-color: transparent; -webkit-background-size: 37px; background-size: 37px; max-width: 100% !important; box-sizing: border-box !important; background-position: 0px 0px; background-repeat: no-repeat no-repeat;"> 送别郝云 - 突然想到理想这个词

送别郝云 - 突然想到理想这个词

他画的画,做公子李叔同的时候,是这样的:

还有这样的:

等到做了和尚,画作变成了这样:

公子李叔同喜欢演戏。当国人还在为了剪不剪辫子而发愁时,他已经在日本自编自导自演《黑奴吁天录》和《茶花女》,连日本剧作家松居松翁也赞叹道:“中国的徘优使我佩服的,便是李叔同君。当他在日本时,虽然仅是一位留学生,但他所组织的‘春柳社’剧团,在乐座上演《椿姬》(即《茶花女》)一剧,实在非常好。不,与其说这个剧团好,宁可说就是这位饰椿姬的李君演得非常好。李君的优美婉丽,决非日本的徘优所能比拟。”

△李叔同扮演的茶花女

他也曾是位意气风发的热血男儿,先追随康梁,自刻一印“南海康君是吾师”;辛亥革命胜利,他家的产业因为票号倒闭而遭遇到致命打击,李叔同却毫无怨恨,一阙“满江红”,只有热情,没有家愁:

皎皎昆化,山顶月,有人长啸。看叶底宝刀如雪,恩仇多少!双手裂开鼷鼠胆,寸金铸出民权脑。算此生,不负是男儿,头颅好。

荆轲墓,咸阳道,聂政死,尸骸暴。尽大江东去,余情还绕。魂魄化作精卫鸟,血花溅作红心草。看从今,一担好河山,英雄造。

△1900年的李叔同

可是做了和尚弘一,他把这些都抛下,你看不到一点,他在红尘中的影子,什么茶花女,什么革命党,什么油画,统统不见:

为什么做了和尚?俗世的人们总也想不明白,因为李叔同变成弘一,真的只是一瞬的事情。

所谓开端,不过是1913年的一天,李叔同和夏丏尊为了躲避来学校演讲的一位社会名流、便雇了一叶扁舟,到西湖中的湖心亭里去喝茶,喝茶时夏丏尊说:“像我们这种人,出家做和尚倒是很好的。”李叔同后来回忆说,他听了心中一动,于是便“索性做了和尚”。

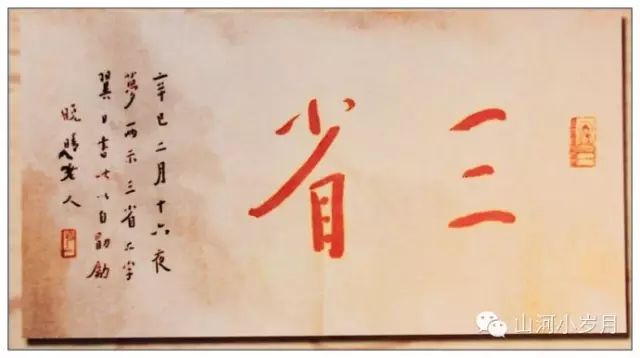

△弘一的断食日记

“索性”二字,看着简单,入律宗的弘一守戒之严格,让人瞠目。

他着粗布衫,一日仅两餐,不吃菜心、冬笋和香菇,因为这些菜蔬价格比其他的贵。丰子恺有次请弘一法师到自己家小坐,法师每次在藤椅上坐下时,都要把椅子摇一摇:“椅子藤条间,或有小虫伏着,突然坐下,要把它们压死。先摇一摇,以便走避。”

为什么做了和尚?有人猜因为经济原因,这一说法似乎有点不靠谱。事实上,当时的李叔同靠着教书的工作,每月可领一百零五元薪水,不但应付自己生活绰绰有余,还有余力资助赴日学习的刘质平。

又有人猜因为搞不定两位夫人,这当然更不靠谱。带着日本妻子回国后,家中的原配确实大闹了一场,但很快,他便把日本妻子送往上海,自己也在半年后搬至上海居住。

△李叔同的母亲(右)和第一任妻子

还有人猜因为对政局失望,更有些可笑,那时的李叔同,已不复当年的热血男儿,他避世般在杭州教音乐,并不太过问政治。

章太炎读佛经,鲁迅读佛经,马一浮读佛经……民国时期的那些名士们,读佛经的并不在少数,乱世之下,精妙佛法也许真的可以抚慰人的灵魂,但抛妻别子身入空门的,却只有李叔同一人而已。

何况这位妻子,还是从扶桑千里迢迢跟他回来的,孤苦无依。

这位日本妻子,并不曾留下姓名,后人有“诚子、福基、薰子、千叶子”等等,均是附会,是他在日本时租房房东的女儿。这是个有勇气的女子,所以她为他做了裸体模特儿,她为他抛弃故土,甚至在得知他当了和尚的时候,她还是质问:

“为什么当了和尚,便要抛弃家庭?日本的和尚,不是可以有老婆么?”

她并不管他出世入世,她只要他别抛弃她。

据说他对她,并不是没有交代的。李叔同出家以后,曾托友人将其日本妻子送回日本。日本妻子不同意,于是辗转来到杭州,要求见李叔同一面。

李叔同的好友杨白民无奈,只好先只身到虎跑寺去通报。李叔同同意会面,关于会面的地点,黄炎培说是在“岳庙前临湖素食店”,杨白民说是在“西湖边的某家旅馆”,根据黄炎培的描述,“三人有问,叔同才答,终席,叔同从不自动发一言,也从不抬头睁眼向三人注视”。

杨白民的说法则更加人性化一些,李叔同送给妻子一块手表,以此作为离别的纪念,并安慰说:“你有技术,回日本去不会失业。”不管过程如何,结果都是一样的,李叔同一个人雇了一叶扁舟而去,“船开行了,叔同从不一回头,但见一浆一浆荡向湖心,直到连人带船一齐埋没湖云深处,什么都不见,叔同最后依然不一顾”,剩下只有岸上失声痛哭的妻子。

他说的“有技术”,是指什么呢?我并不曾查到这位日本妻子有什么才能,除了会做裸体模特儿之外,也许会纺织?也许会伐木?

我并不相信那个日本妻子拍着庙门高叫“慈悲对世人,为何独独伤我”的琼瑶式画面,我相信大哭之后,她再无一语地回日本去了,因为她必定知道,他想要做任何事,都要尽力做好,在俗世为佳公子,出俗世为真菩提,他爽快地“索性做了和尚”,便一定是真的决意要做个好和尚了。

杭州我常去,灵隐寺去的少,但每次虎跑一定要去的。一来人少清幽,二来去看看弘一法师的纪念室,看那顶带了补丁的帐子。想起夏丏尊的文章里写,每日去给他送饭“碗里所有的原只是些萝卜、白菜之类,可是在他却几乎是要变色而作的盛馐”,咸得难以下咽的菜,他说:“咸的也有咸的滋味,也好的!”

想来,这便是大自在罢!

△虎跑的弘一法师纪念室