歼10B的结构减重不可能达到1吨。

由于缺乏地面和水面的直接支撑,重力对于航空航天器的影响程度之大,是其它交通载具,比如汽车、火车、轮船所完全无法相比的。相应的,重量控制也就必然成为飞机设计中的极端核心问题之一。

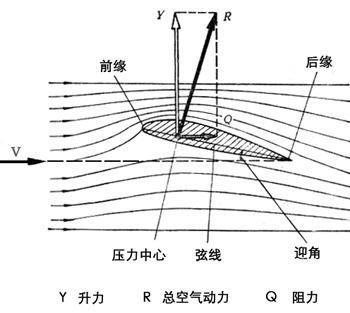

飞机要克服重力在天空中飞行,需要通过机翼上下表面不同流动速度的空气产生压力差形成向上的升力,而这个过程中会伴随产生各种形式的阻力。重量越大,飞机需要产生的升力也就越多--这必然引起阻力的大幅度增加。另一方面,发动机推力克服飞机飞行阻力以后的剩余推力变得越来越小,而飞机的质量却增加了;参照牛顿第二定律F=MA就可以知道,这必然导致飞机加速、爬升能力的降低。

基于这种双重负面影响,对于任何一架飞机的设计来说,如何在保证功能和性能不缩水的情况下尽可能的减小重量,始终是飞机设计单位时刻关注的问题。

在刨掉发动机和各种机载设备以后,飞机本身的结构其实并不重。从二代机到三代机的发展过程中,飞机结构重量占飞机空机重量的比例从33-37%下降到了30-32%。从二代机中结构最笨重的型号到三代机中结构最轻巧的型号,差距也仅有7%。至于前段时间网络盛传歼10B通过更换复合材料,结构减重达到1吨以上的消息,这仅仅是个转发五百万次也不用承担责任的谣言。

对于歼10这样空重在8.5-9吨的三代机来说,其中机体结构重量只占2.8吨左右。即使是减重1吨,也意味着结构重量至少减轻1/3以上,结构重量系数下降8%以上,不到24%;哪怕是F-22的结构重量系数也仅达到27.8%。歼10B作为继承主要结构的三代机改型要对四代机形成结构上的压倒性超越,在工程技术领域是没有任何可能性的,只不过又是国内一些所谓的军事专家在电视节目上的"即兴忽悠"罢了。

在重量进一步减轻的同时,三代机的结构性能也是二代机所完全无法相比的。这在我国歼10的发展过程中体现的极为明显;最主要的三个特征就是更高的允许速压、更苛刻的载荷谱、更长的实际使用寿命。

飞机的升力原理示意图

速压的问题

速压的准确定义有些枯燥和不好理解,读者可以近似的认为它是飞机在推开空气的飞行过程中,空气反过来对飞机形成的压力。我们都知道台风威力无比,但即使是在中心区域,台风风力形成的速压一般也仅在66-85kg/㎡之间;而现代战斗机在最大速度飞行时候,承受的压力是台风中心压力的几十倍、上百倍以上。

速压=0.5×空气密度×速度的平方值;与空气密度成正比,与速度的平方成正比。最大允许速压指标是任何一种飞机结构在使用中的绝对底线,飞行员在任何情况下都绝对不能逾越,否则必定导致飞机结构破损、引发空中解体。事实上在接近最大速压的飞行中,战斗机出现外表面的蒙皮撕裂、铆钉脱落,内部的设备安装支架变形都是很常见的情况。

例如苏27早期由于减重过度引起结构强度不足,在接近最大设计速压的高速试飞中频繁出现结构损坏、解体的事故。1983年T10-17号机出现大部分机翼解体、垂直尾翼被从机翼上飞出的结构件砍断的严重事故,但是英雄的试飞员萨多夫尼科夫居然把这架残骸一样的飞机平安降落回了机场;遭遇同样厄运的T10-21号机虽然坠毁,不过飞行员弹射逃生成功。和后来的这两次事故相比,1981年的T10-12号机就没有那么幸运了,它的结构解体首先出现在前机身,试飞员科马罗夫壮烈牺牲。

第三代战斗机速压指标提升的最主要意义在于获得更高的升力,以改善机动性能--飞机的所有机动动作,都是通过消耗升力与发动机推力,以克服阻力和重力作用完成的。比如战斗机的盘旋动作就需要大量的升力进行支撑,升力越多盘旋动作完成的也就越快,所需要的半径也越小--机动性也就更好。大多数第三代战斗机都允许在盘旋过程中达到9G过载,此时升力已经达到战斗机重量的9倍。

之前提到飞机的升力是由机翼上下表面形成的压力差形成的,而这个结论的数学表达形式正是升力公式的概念:每平方米机翼所产生的升力等于升力系数与速压的乘积。升力系数代表着飞机从自身承受的压力中榨取升力的效率。

如果将战斗机比喻为职业拳击手,那么升力系数就是一个人的技能训练水平,而速压指标则代表着他的体重级别。因为升力的本质就是压力,想要获得多少升力,首先就要承担得起数倍、十数倍于此的压力。

在相同的技能水平下,中量级拳手向重量级选手挑战的结果,喜欢看拳击赛的读者自然很清楚--那只是单方面的殴打罢了。依靠结构的高速压指标,三代机可以在二代机不允许的高度、速度上进行更高过载的机动飞行,这对于空战中的主动权争夺是完全压倒性的优势。

即使是给二代机换上和三代机一样先进的气动外形、一样先进的飞行控制系统、一样先进的大推力发动机;仅仅是结构速压指标这一条,就决定了二代机的机动性能至少要落后20%以上。任何声称二代机通过改进就可以抗衡三代机的言论,都是一种聊以自慰的假想。

这是美军F-14战斗机低空大速度飞行时解体的视频截图,最大设计速压是不能挑战的。

载荷谱和寿命

机械产品的真实寿命极大程度上取决于它的使用强度,就好像一把菜刀一样,每天只是切切白菜萝卜,用上10年不难;但如果频繁干一些剁骨斩筋的重活,那么用上一个月就崩口卷刃只能报废也不奇怪。同理,一架战斗机如果长期进行频繁的大速压和剧烈机动飞行,巨大的气动压力和由此带来的反复变形必然会快速消耗掉飞机的结构寿命。

载荷谱就是用来确定飞机使用强度的一系列各种各样的相关标准。飞机结构的指标论证围绕着它展开,寿命结果也是依据它计算、修正而来。各种飞机都有不同的一大堆载荷谱,标明了它在一段时间的飞行过程中,各种任务条件下其结构会经受多少次各种类型、大小的载荷。上文中提到的"过载"就是其中相当重要的一个评判标准。

与最大使用过载和最大允许速压不同,它是允许超载的。绝大多数战斗机的结构强度上都为此留有50%的额外余量。这个余量既是安全性的可靠保证,也是飞机寿命储备的重要来源。比如最大允许9G过载的战斗机,结构可以保证很短时间内14.5G不解体;新设计的飞机,在结构强度试验做到67%指标的时候就可以允许首飞。我国歼7(最大使用过载7G)战机在试飞时曾短时间进入过9.2G状态,超载30%以上,事后检查也并未发现飞机结构的可见变形和破坏。

而从寿命储备的角度看,如果无法确定飞机将来会以怎样的强度和频率飞行,那么结构寿命的计算自然也无从谈起。俄罗斯苏37(编号711)意外坠毁的最主要原因就是长期的飞行表演中,频繁的高过载机动提前透支了全部的结构寿命而未受足够重视,它最后阶段其实已经是以结构报废状态在飞行了。

事实上就算都是战斗机,不同年代、不同的型号,设计标准中载荷谱也都各不相同。随着飞机结构设计水平、军队训练强度的提升,载荷谱标准也一直都在变的越来越残酷。F15A/B、F16A/B设计年代相近,最初的寿命标准也都是4000小时;但F15A/B/C/D的最大过载只是7.33G,F16A/B的载荷标准就提升到了每1000飞行小时中20次9G过载的水平。

歼10系列不仅拥有4000小时以上的设计寿命,约为苏27SK系列的2倍。而且作为一款完全按照西方三代机规范标准设计的型号,它在载荷谱的含金量上同样是国内其它任何三代飞机所完全无法相比的。这也是在中国空军中,歼10飞行团普遍战斗力高昂的主要原因之一:同样训练一年,歼10系列飞行员在各种极限状态下的飞行次数和累积时间可以是其它二、三代机飞行员的数倍甚至十数倍。

歼10用于与F-16一样的载荷谱,所以中国空军中歼10飞行团的战斗力普遍高昂。

苏27的定性设计——当旧路走到极致

人类在每一个科学技术领域的认知进步,都要经历一个从无到有、从浅到深、从蒙昧到明晰的过程;这种规律反应在飞机结构设计上,就是从定性设计到定量设计的变化。歼10正是我国第一款实现结构定量设计的飞机。

传统的定性设计时代,设计单位的理论认识水平和计算能力都很低下。人们首先认定验收合格的材料与部件是不存在缺陷的,继而在这个基础上根据已有的理论(比如经典的工程梁理论)和经验,选出合理的方案;随后开始粗略的估算和选择结构部件的截面尺寸,再进一步对强度与刚度性能进行校核。如果强度、刚度不足,则加大截面尺寸增重补强;如果剩余强度太大,便反之进行减重。

这种设计方法在计算过程中简化的非常厉害,计算结果很容易与试验结果出现较大偏差。如果设计人员的理论素养、经验水平和试验数量上不能达到非常高的水准,那么在复杂的结构设计中要获得出色的性能是不可能的。

定性设计的巅峰出现在苏27的研制过程中。超大尺寸、对于结构强度和刚度特性非常不利的气动外形设计、以及新结构设计理论与相应计算能力的匮乏,种种不利因素耦合在一起形成了巨大的噩梦。在理论与计算水平严重不足的情况下,苏27结构研制过程中对实际试验的依赖达到了空前绝后的地步。

比如该机最初仅按照90%的强度指标设计结构,随后按照100%的标准进行强度试验;在结构上的薄弱环节出现变形、断裂以后,再进行针对性的补强设计。这种甚至不惜大量参照客机设计经验疯狂减重、在试验和飞行中暴露缺陷、修改设计增重补救的循环一直贯穿着苏27整个家族的前中期发展历程;上文提及的3次大速压解体仅仅是其结构事故中的冰山一角。作为苏27家族第一批基本解决结构强度问题的改型,苏27sk的空重从16.3吨增加到16.87吨,增重570公斤;寿命也从2000小时提升到2500小时。

尽管寿命等性能不佳,但不容置疑的是苏27系列的结构最终获得了相当高的效率。在破坏性的疲劳强度试验中,苏27结构的各处裂纹会以非常均匀、和缓的趋势发展,到部件最终断裂时会形成比较均匀的多个小块。试验结果证明苏27对结构各处的寿命消耗速度是相当一致的,而且在对裂纹影响范围、扩展速度的控制上也卓有成效。这意味着苏27获得了近乎于从F16开始的西方三代机才有的损伤容限的结构功能,而后者必须依靠先进的多的理论、手段才能完成设计。

苏27的研制过程我们必须敬畏,但总体方向却不值得效仿。落后的结构理论和计算手段,一方面使得设计者在极其频繁的设计修改中每一次都要依赖大量试验结果进行支持,另一方面又严重限制了试验内容设计安排、数据结果提取分析的水平。设计过程的低效,使苏27研制过程中对于各种资源--尤其是试飞员生命的消耗达到了极难令人接受的地步。在当时的航空强国中,再没有任何其它国家在政治经济制度上能够容忍这样的做法。

与苏27不同,歼10的结构走上了一条高效、安全,而且潜力无穷的定量设计道路。它不仅自身获得了巨大的成功,而且正在指引着今天的歼20发展壮大。

苏27早期的原型机,与后来的苏27有很大的不同,苏27经常被称为“补出来”的飞机。

歼10为什么能够成功

歼10在结构设计中遵循的几个主要国家军用标准系列,比如GJB67-85、776-89、775-89,它们全部是美国空军标准的引进版本;分别对应Mil-A-8860A、83444和MIL-STD-1530。这些标准不仅代表了美国空军在70年代中期对飞机结构的认识水平,而且意味着一套全新的设计、制造、使用维护体系。

随着飞机结构设计的要求越来越高,人们必须在截面尺寸更小的部件上实现更高的强度、刚度指标。结构中可以分担受力的冗余部分越来越少,有效的减轻部件重量的同时也带来了巨大的风险:材料中隐藏的一道微小裂纹,或者加工时留下的一条明显刀痕,都有可能在巨大的压力和反复变形作用下迅速发展成足以导致整个部件彻底断裂的贯穿性裂纹。

上世纪60年代中期到70年代初,以高强度使用作为导火索,轻重量、高性能的结构设计矛盾在美国飞机上集中爆发。包括F111和F4在内的大量新飞机结构件出现严重的断裂现象,使飞机提前报废甚至是坠毁。比如1969年一架F111机翼解体导致机毁人亡,而这架飞机只飞行了一百多小时。

检测结论逼迫人们承认,制造飞机的材料和部件中必然存在着大量的微观缺陷,并导致了50%以上的结构疲劳失效;改善材料和工艺水平可以减少、但无法消除这种现象。这使飞机结构设计中开始正式引入断裂力学理论,系统性的研究结构部件裂纹如何发生、扩展、并引起整个部件的断裂。

这些成果最终变成了相当详细的指导标准,使设计师在设计时不仅能掌握结构部件会在什么条件下破坏;而且还知道正常使用情况下,允许结构含有多少、何种类型、大小的裂纹,以及它的寿命变化。断裂力学理论实际上从40年代后期起就一直在高速发展,而长期没有得以应用在飞机结构设计中的原因只有一个:分析、计算能力不足。这一瓶颈最终被电子计算机的高速发展所打破。

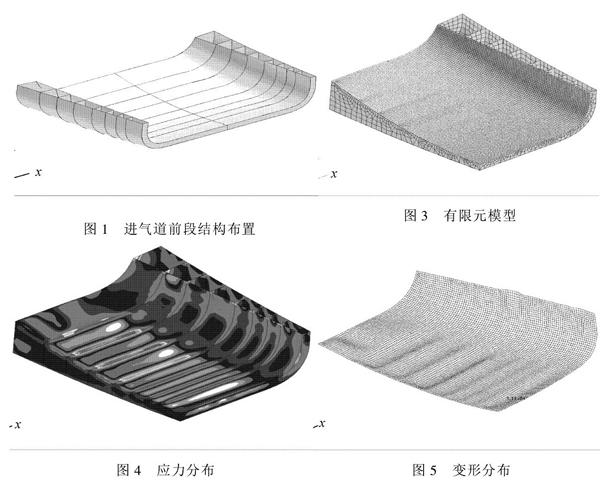

计算机对于飞机结构的最大贡献在于有限元分析计算,这是一切先进设计的基础手段,也是现代定量设计与传统定性设计的根本区别所在。有限元法可以将一个结构部件划分成大量彼此连接的细小单元,每一个小单元只负责很简单的几个受力情况;通过计算这些小单元在各种条件下的变化趋势,就可以获得整个部件的近似性能数据。由于高可信度数据对单元数量的要求非常高,计算量极大,因此在高性能计算机出现前有限元分析一直难以实用。

断裂力学、有限元分析、传统设计经验的三者结合,使飞机结构设计进入了一个完全不同的时代;它所带来的不仅仅是Mil-A-8860A、83444和MIL-STD-1530等几个军用标准,还有大量《耐久性设计手册》这样的规范文件,更为后来的达索CATIA等航空航天专业设计软件提供了基础。从F16开始的西方战斗机都遵循这一系列的标准规范,当然越往后的型号所遵循的标准版本也更新。

歼10进气道的有限元受力分析(图片来自公开论文)

歼10结构的成功,正是建立在这些西方技术和相关体制的引进基础上。1998年6月2日,成飞集团成为航空系统第一家获得档案工作目标管理国家一级标准的企业;作为标志性的例子,歼10的图纸就是完全西方化的,不论是各种标注还是基本的画图风格--其严谨程度不亚于任何同时代西方三代机。

在引进西方设计标准规范、软硬件体系的基础上,歼10结构上直接继承了西方70年代中期以后的设计经验;规避了国内没有独立战斗机结构设计经验风险的同时,直接达到了一个较高的水平。

本文写作目的在于驳斥歼10B减重1吨多的谣言,进而漫谈一些有关现代战斗机结构设计的小知识、以及歼10战斗机在结构设计方面的进步。相信本文还可以说明这么一个情况,歼10绝非以色列狮式战斗机的复制品,但毋庸讳言,成飞设计师对西方各种先进规范的学习吸收才是其成功的宝贵基础,这个基础现在也正在指导着歼20的壮大。(文/候知健)