文 | 张宗子

我对于喜欢的书,会不断重读。读熟了,常有意想不到的发现和乐趣。

几年前曾作一短文,论证《故事新编》中的《眉间尺》一篇,主人公的名字应当写作“眉间赤”,就是两眉之间有红疤或红斑的意思。这是以身体特征为名,在先秦比较流行。

《搜神记》解释眉间尺之名的由来,是因为这人生得“眉间广尺”。可是,如果两眉之间就有一尺宽,我们为父报仇的小英雄那张脸该有多宽?怎么着也得三尺吧,岂不成了海洋里双髻鲨或称锤头鲨一样的怪物了吗?

好奇之下,去翻查六朝的笔记。《搜神记》里说,干将的儿子,名叫赤比,《列异传》写作“赤鼻”。赤比的意思不好懂,应该是赤鼻的音讹。鼻子在双眉之间以下,一个红鼻子的人,称作眉间赤,大致也能说得过去。

但伏滔《北征记》里有故事的另外一个版本,作恶的楚王变成了魏惠王,惠王“为眉间赤、任敬所杀”。那么,鲁迅小说里舍身除暴的神秘黑衣人,也是有名字的,叫作任敬。

鲁迅写小说,没必要为一个人名做考证,尽管他在古小说方面用力甚深,著《中国小说史略》,还完成了两部作品编辑,即《古小说钩沉》和《唐宋传奇集》。但我觉得《鲁迅全集》的注释,不妨加上这一条。红鼻子一词,因为鲁迅与顾颉刚的个人恩怨,在他的小说、杂文和书信里反复出现,添上这个掌故,或许可资谈助。

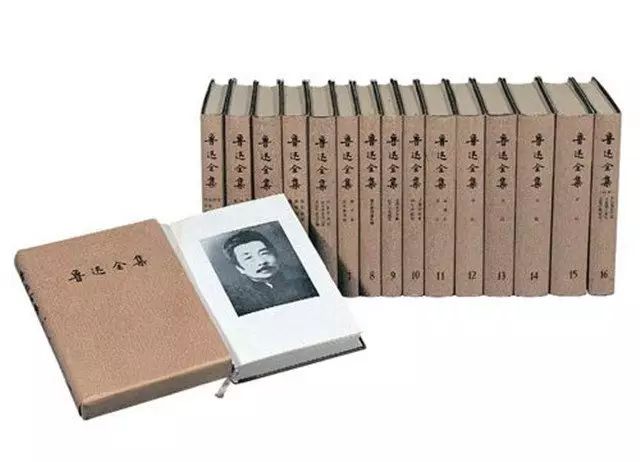

由此想到,《鲁迅全集》的注释,集众多学者几十年的努力,精博两全,令人叹服。现代作家里,没有其他人的著作得到过同等的待遇,就是那些经过了宋代和清代一流学者整理校释的古典作家文集,也少有如此详赡的。

1980年代在北京,买了一套十六卷本的全集,以后带到纽约,全集中的注释,差不多被我当成小型的百科全书来读,也是进一步追索典籍的指南,我的很多知识都是从此得来的。

鲁迅研究专家朱正深知《鲁迅全集》编注的内情的,写过一系列文章谈其中的甘苦,也作考订和辨析。他说1981年的十六卷本,较之以前各版,增加了大量注释,这些增加的注释:一是过去注不出的,随着鲁迅研究的深入,发现了新材料,就注得出了,比如《从百草园到三味书屋》中收老先生朗诵的“铁如意,指挥倜傥,一座皆惊”,以前找不到出处,现在知道出自清末刘翰所作的《李克用置酒三垂岗赋》;二是“涉及头面人物的地方,不是注不出,而是为贤者讳,不予注明”,比如骂鲁迅“封建余孽”的杜荃,现在注明是郭沫若的化名。

2005年,第五种《鲁迅全集》出版,是为十八卷本,朱正说,对十六卷本的注释,新版作了一千多处较大的修改,把言之不详的、不客观的注释,进行了补充和改写。但由于《鲁迅全集》编注工作非同寻常的重要和敏感,十八卷本仍旧存在很多遗憾,尤其是有些地方本来可以改善,由于各种原因,只能故意抱残守阙。

鲁迅读书广博,他不像周作人那样,在文章里大段摘录,而且注明出处以及书籍的版本,他是意思所到,随手征引,如盐入水,味在而无痕。像古人用典,有明用,也有暗用;有正用,也有反用。很多地方,读者如果没意识到他在用典,也不影响对文意的理解,但如果知道背后的故事,理解将会更丰富,更深刻。唯其如此,对鲁迅作品的注就非常困难,总是免不了遗漏。

我读《鲁迅全集》,前后多遍,曾想按照全集的次序,逐篇记下感想和疑问,平时读书积累的可补充注释的材料,也附在一起。但我读书零散,涉猎有限,若干年下来,所得寥寥,而且大多不是过硬的学术资料,仅可扩展一下视野,引发一些愉快的联想罢了,如前面说的红鼻子之类。

再如小说《示众》里,鲁迅描写看热闹的人群,“抱着小孩的老妈子因为在骚扰时四顾,没有留意,头上梳着的喜鹊尾巴似的‘苏州俏’便碰了站在旁边的车夫的鼻梁”。注云:“苏州俏,旧时妇女所梳发髻的一种式样,先流行于苏州一带,故有此称。”我们如果读到清末丁柔克《柳弧》卷三的“妇女发式服式”一条,对苏州俏会有更形象的感知:

“近日苏州妇人有‘牡丹头’‘钵盂髻’,后梳长髻,名‘背苏州’。有《背苏州》一词最妙,诗曰:‘吴鬟且莫唱,越髻且莫讴。四座静勿哗,我歌背苏州。苏州肌理嫩如水,苏州颜色焕如雷。相君之背亦风流,时样梳妆斗娇美。灵蛇新式到杭州,日日凝妆上翠楼。明月圆时休正面,嫩云堆处莫回头。妆台软掠轻梳罢,留与南朝周昉画。山眉水眼且休论,雾鬓风鬟已无价。吁嗟乎,粉颈香肩骨肉匀,摹来背面果然真。只愁一顾倾城处,仍是西湖画里人。’”

收入《而已集》的《扣丝杂感》中有一段:“凡知道一点北京掌故的,该还记得袁世凯做皇帝时候的事罢。要看日报,包围者连报纸都会特印了给他看,民意全部拥戴,舆论一致赞成。直要待到蔡松坡云南起义,这才阿呀一声,连一连吃了二十多个馒头都自己不知道。但这一出戏也就闭幕,袁公的龙驭上宾于天了。”

袁世凯食量奇大,传说很多,跟随袁氏多年的张一麐在其《古红梅阁笔记》中记载,某天早晨,袁世凯召他商量公事,他去了,袁问他吃过饭否,他说已吃过,袁就让侍者把早餐端上来。袁世凯的早餐吃什么?张一麐看见的情形是,袁世凯“先食鸡子二十枚,继又进蛋糕一蒸笼,旋讲旋剖食皆尽。余私意此二十鸡蛋,一盘蒸糕,余食之可供十日,无怪其精力过人也”。二十枚鸡蛋,不是一般人一顿能吃完的,况且还有整整一笼蛋糕。但这是张一麐亲眼所见,不会有假。鲁迅说袁世凯一连吃二十个馒头,如非他处另有说法,显然是记错了。

旧体诗是不太好注的,原因倒不在用语和典故的精深——像苏轼和王安石学问太深,作注的人轻易不敢下手,怕该注的典故注不出——原因在分寸的把握。作者使用某个词语,可能用典,也可能没用典,注不出当然不好,不必注的硬去生搬硬套,过深索解,也不好。鲁迅的旧体诗不多,依我看,有些确系用事和化用前人词语,完全可以注出来供读者参考。这里只举一例。

《亥年残秋偶作》:“曾惊秋肃临天下,敢遣春温上笔端。尘海苍茫沉百感,金风萧瑟走千官。老归大泽菰蒲尽,梦坠空云齿发寒。竦听荒鸡偏阒寂,起看星斗正阑干。”这里的“梦坠空云”,是有来历的。《西游补》的作者董若雨酷好记梦,他的《昭阳梦史》里记了一个“走白云上”的梦,大约说:“梯而登天,未至,下视白云如地,因坠云上,驰走数十里,误踏破云,堕水畔。”鲁迅熟悉董若雨,在《中国小说史略》里,对《西游补》评价很高:“造事遣辞,则丰赡多姿,恍忽善幻,奇突之处,时足惊人,间以徘谐,亦常俊绝,殊非同时作手所敢望也。”列举董的著作,“有《上堂晚参唱酬语录》,及《丰草庵杂著》十种诗文集若干卷”。《丰草庵杂著》十种,就包括《昭阳梦史》(一名《梦乡志》)。

董若雨是登天不得而从云中下坠的,象征之意清清楚楚。追源其来历,是屈原的“吾令帝阍开关兮,倚阊阖而望予”。扣天门而不开,屈原说得还比较委婉。李白用这个典故,就满腹悲愤了:“阊阖九门不可通,以额叩关阍者怒。”到董若雨,不仅敲不开门,还一个倒栽葱跌下尘寰。三个典故,一路连缀下来,鲁迅的诗意,或许就更显豁了吧。

有一些注释涉及对历史人物和事件,以及文艺作品的评价,前者带有时代烙印,在不断修改完善中;后者攸关注释者的个人喜好,带有强烈的主观色彩。近代人物不便说三道四,这里且举张献忠的例子:

《华盖集·忽然想到》:“明末的腐败破烂也还未达到极点,因为李自成,张献忠闹起来了。而张李的凶酷残虐也还未达到极点,因为满洲兵进来了。”全集注:“旧史书中多有渲染李、张杀人的记载。”鲁迅明明说张李“凶酷残虐”,注解却说书中对他们杀人的记载是“渲染”,是“过分夸大”,等于驳回鲁迅,打了他一个大嘴巴。

鲁迅在其他地方对张李二人的残酷说得明确,更具体,更爱憎分明,如《坟·再论雷峰塔的倒掉》:“同胞张献忠杀人如草,而满州兵的一箭,就钻进树丛中死掉了。”

《灯下漫笔》:“张献忠的脾气更古怪了,不服役纳粮的要杀,服役纳粮的也要杀,敌他的要杀,降他的也要杀:将奴隶规则毁得粉碎。”

《坚壁清野主义》:“张献忠在明末的屠戮百姓,是谁也知道,谁也觉得可骇的,譬如他使ABC三枝兵杀完百姓之后,便令AB杀C,又令A杀B,又令A自相杀。为什么呢?是李自成已经入北京,做皇帝了。做皇帝是要百姓的,他就要杀完他的百姓,使他无皇帝可做。”此处的注还要说:李自成“部队纪律严明,受到民众的拥护”。

鲁迅熟读《庄子》,《故事新编》有以庄子为题材的,杂文书信中更经常援引庄子。庄书中有一个词颇能呼应他的感慨,契合他的寂寞心境,他喜欢用。就是出自《人间世》篇的“迷阳”。

孔子在楚国,遇到狂人接舆,接舆唱了著名的“凤兮凤兮”之歌劝讽孔子,歌词最后一段说:“迷阳迷阳,无伤吾行。吾行卻曲,无伤吾足。”

鲁迅《秋夜有感》诗:“望帝终教芳草变,迷阳聊饰大田荒。”注解说,迷阳是一种有刺的草,也就是荆棘之类。“迷阳聊饰大田荒”,意思和他的另一句诗“大野多钩棘”完全相同,一句正说,一句反说,反说益发有无可奈何之意。

荆棘和菰蒲是鲁迅诗文中很可注意的两个意象。菰蒲表达了鲁迅对现世的厌倦,期望归隐安居以终老,荆棘则表达了他对现实的厌憎和绝望。早年致许寿裳的信中,他已经提到迷阳:“闻北方土地多滒淖,而越中亦迷阳遍地,不可以行。”

鲁迅身上有中国传统士人独善其身和兼济天下的两面性,尽管遍地荆棘,他还是要奋然前行,做义无反顾的“过客”:“我不妨大步走去,向着我自以为可以走去的路,即使前面是深渊、荆棘、狭谷、火坑。”(《华盖集·北京通信》)这个意思,他在《两地书》中,《生命的路》中,曾经反复诉说。

鲁迅把迷阳等同于荆棘来使用,前后一贯,殆无疑问。但在《庄子》书中,迷阳是否一定指荆棘,却还是未解决的问题。

近人王先谦集解:“谓棘刺也,生于山野,践之伤足,至今吾楚舆夫遇之犹呼迷阳踢也。”刘武随即反驳,指出楚人并无此方言。鲁迅大概取的是王氏的解释。而在王氏之前,各家解释均与此不同。郭象和成玄英的注疏,认为迷阳二字,迷即亡,阳即明,迷阳意犹亡阳,“亡阳任独,不荡于外,则吾行全矣”。另一种通行的解释,是陆德明释文引司马彪的话,迷阳意思是诈狂。综合起来,大致是无所用心。

迷阳释为荆棘,我还没有看到任何旁证。如果没有,当然只能按字面来理解。鲁迅的引用,是有意味的误用的例子,就像成语“大器晚成”是老子“大器免成”的误用一样。当然了,说误用是基于我个人认为王先谦的注解不可取。将来如有新资料发现,也许王先谦的解释可以成为定论。

(本文原标题:《眉间尺,苏州俏,二十个馒头》)