文 | 郑培凯

老友叶秀山兄,突然就这么走了,享年八十有一。按照周有光先生的说法,活在二十一世纪,人生八十才开始,八十一岁是牙牙学语的年纪,前面的路还悠长着呢。路漫漫其修远兮,吾将上下而求索。

秀山兄是哲学家,时常感慨“生也有涯,知也无涯”,对生命无常采取一种超然的态度,以前还跟我讲,老子说“天地以万物为刍狗,圣人以百姓为刍狗”,说得真是透彻。人故去了,是不是还有个未知的世界,有一条我们看不见、摸不着的道路,迷迷茫茫的,会像探访桃花源的渔人进入了黑暗的隧道,仿佛若有光,可以在另一种维度,蹒跚学步,走向不朽的未来?

今年年初我在北京涵芬楼举办书法展,打电话给秀山,他说身体不太得力,有点累,不过来参加开幕了。说到写字,我的字跟他路数相同,都是二王帖学的余绪,若是他过来指点,一定会说,多临冯承素、褚遂良的《兰亭序》摹本,勤写就是了。

我请他过来看展览的真正目的,倒不是为了切磋书法,是因为从香港飞来,布展的杂务太多,走不开,没法登门拜访,想劳动他的大驾,来聚聚、聊聊,听听他心灵的自由翱翔,扶摇直上九万里,是不是又发现了什么美妙的哲学新世界?

上次去他在劲松的家里聊天,已经是五六年前了。他一个人住,夫人女儿都在美国,次卧成了小型音乐欣赏室,不大,家具只摆了一张像长凳的沙发,靠墙堆满了各种音响器材,叠罗汉似的,刀枪剑戟斧钺钩叉,十八般武器,看得我眼花缭乱。喇叭有书桌那么大,说是个小青年帮着组装的,效果好得不得了。他说在家里听音乐,比音乐厅现场效果好,更重要的是舒服,还可以冲杯茶,喝罐可乐,嗑嗑瓜子什么的。

他本来就显得清癯,精神倒是好,身体十分硬朗,不过脸颊有点泛红。说起我们都有血压高的毛病,我说实在有点烦人,得按医生的指示,每天按时吃药。

他就说,医生的话也不可全听,所谓的医学知识只是一般通论,总是以全概偏,并不针对个别情况。每个人只有自己最知道身体实存的感觉,因思想的存在而确定生命的存在,从而感知心脏脉动的实存,所以,他每次看医生,领了一大包药,经常是不吃的。平常没什么特别感觉,觉得心跳正常,就不必吃药了。偶尔感到血脉流通的异动,那是血压想造造反,对生命实存提出挑衅,而自我的身体机能似乎调适失灵,无法消弭危机,那时候才需要药物的帮助。

我说,这不是有点自欺欺人,忽视医学的专业知识,以自我感觉来判断心血管的症状,以形而上学的个体现象感知,取代了实证的医学吗?

他就说,对待自己心脏的态度,既得严肃,也得超然,生命当然是宝贵的,可也一定会消亡,不要整天吓唬自己,杯弓蛇影的。拿着医生的药方当令箭,跟自己的血液循环过不去,天天吃药,看来也不怎么科学。不是说,是药三分毒吗?要学着体会实存的经验,进入心灵自由的思想状态。心灵自由不是形而上学,是人类文明累积的智慧。

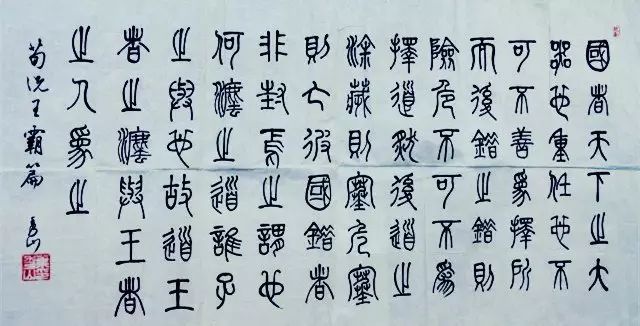

▲ 叶秀山先生的字

这就让我想起三十五年前我们初见,他是第一批从大陆来到美国的访问学者,有着独特的思维方式,风度儒雅,完全不符合当时的官方形象。他的谈吐不卑不亢,讲起苏格拉底与柏拉图,却神采飞扬,好像回到心灵的故乡。谈到二十世纪西方哲学,完全不提马列主义的批判教条,态度十分谦虚,只说以前没机会接触,实在弄不清楚,要好好学习。他爽朗的风神与谦逊的风度,以及如珠的妙语,一下子就吸引了我。

那时我在纽约州立大学奥尔巴尼校区教历史,他在哲学系挂单,主要是跟着数理哲学家王浩,在美国东北部的哲学圈子访学交流。因为经常聚会相处,兴趣相近,天南地北无所不谈,我俩很快就成了挚交。

我教他喝红酒吃西餐,谈结构主义、解构主义、西方马克思主义文艺理论,谈古希腊文化,谈福柯,谈老庄,谈苏东坡,谈年鉴派史学,谈十七十八世纪东西文化重心的易位,谈汤显祖与戏曲,谈京戏的没落。

酒酣耳热之际,他就向我诉说半生经历,才从贺麟那里学到一些德国古典哲学的基础学问,还没时间钻研,就卷进无休无止的政治运动。到陕北去搞四清,让他认识到农村生活的现实,物质困窘,精神贫瘠,道德沦落,完全出乎他的想象,与他的哲学世界有着天壤之别。后来又派去河南,作为哲学社会科学部的先遣部队,筚路蓝缕,建设五七干校基地。他讲了许多辛酸到令人扼腕的笑话:像孙楷第老先生走都走不动了,还抬着下干校学劳动;俞平伯菽麦不分,锄头都扛不动,还得学种地;钱锺书派去管锅炉烧热水,却在人家打开水的时候,从上头猛加冷水,还说冷水加在上边,不影响下层已经烧滚的开水。

经过多少夜晚的促膝长谈,我才像考古学家挖掘殷墟那样,逐渐发现他深藏不露的才学,不但在西方哲学方面学殖丰厚,而且浸润在中国传统文化的精致审美境界,精通戏曲书画。

原来他这位古希腊哲学专家,在一九五〇年代求学北大的时候,是北大京剧社的台柱,拉得一手好二胡;原来他书法灵动曼妙,造诣颇深,与吴小如的尊翁吴玉如先生是忘年交,和欧阳中石同门学艺,来往密切,还帮我求了幅字。

他时常感叹前半生政治运动太多,下乡与农民同吃同住同劳动,荒废了近二十年的学业,所以在美国夜以继日,除了重新探索古希腊哲学,也开始研习近代西方哲学,特别钻研胡塞尔与海德格尔,说可以打通古希腊与德国古典哲学,思考生命意义的哲学探索,是否还有什么古人轻忽的理念。

他时常问一些最基本的问题,质疑我们习以为常的天经地义,让我看到一个追求真知的哲学家,除了有独立思考的精神,还是如此天真无邪。

记得我们谈到晚清的思想界,他当时就感叹,要是康梁变法成功,走一条英国君主立宪的道路,没有后来的折腾与动荡,那多好!乍听似乎幼稚,完完全全的政治不正确,他却说得如此认真,从古希腊的民主制度谈到英国的大宪章,又说到儒家的中庸之道,真是石破天惊的伟论。

▲ 《叶秀山文集》封面

十多二十年前到他在亮马河小区的住处去拜访,问他除了思考哲学问题,平常做些什么?还喝红酒吗?他说,喝了红酒会发喘,不喝了。倒是迷上了西洋古典音乐,喜欢听唱片,而且得听原版唱片,翻版的不听。德意志唱片、菲利普、伦敦、EMI、Decca……挺贵的,一张要一百多块,还不好买。

还听戏吗?不听了,现在台上没角儿了,唱得还不如票友,听了生气。读书的时候,倒是真迷京戏,只要有空就往戏园子跑。什么角儿没听过!四大名旦不用说了,马连良、谭富英、裘盛戎、张君秋、李少春、杨宝森、奚啸伯,那才叫听戏。现在听听唱片,过过干瘾,想想当年就算了,“想起了当年事好不惨然”。

看电视节目吗?只看新闻联播,每天早上起来,看看电视新闻联播。我说,新闻联播每天套路相同,有什么看头?他居然说,只看前面五分钟,看到领导人一一露面,知道今天“太阳之下无新事”,天下太平,就可以心安理得,埋头读书了。哲学是一门通学,“条条道路通哲学”,只要没有政治干扰,学问还是可以做得的。

哲人其萎,这些蕴意深厚的哲学语言,充满了吊诡,只好留待后世去解读了。