文 | 姜建强

▍一

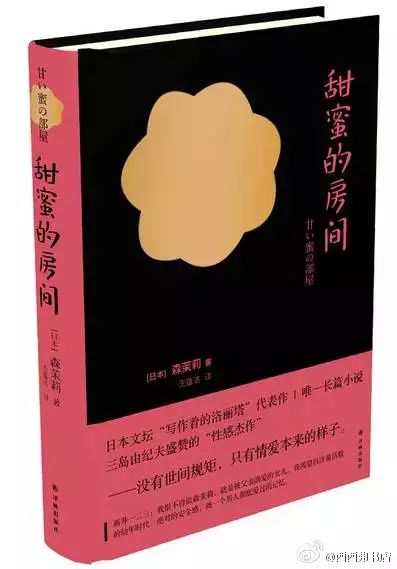

恶魔般的父亲,恶魔般的美貌少女。踢开道德之门,卷入“共犯”关系的,其实都是非常可怜的被上帝抛弃之物。就像6月的果实,虽有香味,但无需多日,就是一幅腐朽相。人究竟为何物?人伦究竟为何物?当我们扣问这些终极问题的时候,不能不惊讶于一个叫做藻罗的小女孩,她竟能制造阴翳,竟能制造光束,竟能制造斑斓,竟能制造苔藓,竟能制造气韵,当然更能制造喘息和呻吟。她让男人成为诱饵,她让男人成为火焰,她让男人成为触感。这是日本女作家森茉莉的小说《甜蜜的房间》告诉读者的一个常识:人要变成恶魔是多么的轻而易举。因为恶魔与神为邻,或者说恶魔就在神的心中。这部小说今年1月由译林出版社翻译出版,开启了引进日本文学的另一路径。不同于村上春树,不同于村上龙,不同于东野圭吾,不同于渡边淳一,甚至不同于川端康成。三岛由纪夫说这部小说是“官能中的杰作”。评价不可谓不高。但在笔者看来如果表述为癫痫中的杰作,则更为妥帖。

这部用十年时间写就的小说,是当时72岁的森茉莉,故意要用放慢的节奏,故意要用边喝咖啡边吃三明治的漫不经心,写下人的精神史实际上就是魔性史,就是癫痫史。被一个男人彻底爱过。这个男人可能就是父亲。禁忌之恋展开的恰恰是情爱本身的样态。这值得惊讶值得疾呼吗?不。这就像放在嘴里的果冻,甜与冰冷是其不可逃脱的命运一样。很多评论都认为森茉莉是在写自己。但笔者认为魔性和癫痫与她自己的青春年代并没有太大的关系,与自己的父亲森鸥外的溺爱也没有太大的关系。因为魔性和癫痫各有自己的哲学语系,各自述说着看似不着边际的话语。整本小说弥漫着一种窒息的闭塞感,如同果冻中游戈着热带鱼。但在另一端怎么也看不见鱼的颜色。典型的鲜活人妖的物语。奥古斯丁说过,精神的东西“要在时间中朝圣”。看来森茉莉是有所感悟的,她用10年的时间,就慢慢意淫一件事:那生嫩的蔷薇刺,在我心脏正中央。我还能恋还能爱吗?

▍二

毫无疑问,藻罗是真魔女。天生的官能美与天生的白痴美;天生的肉食之美与天生的植物之美。对立的要素从一开始就存在于内部。所以森茉莉用上了“蜜”这个词语。蜜是甘甜之物,但更是稠黏之物,沾手是其主要特性。被一个个男人彻底爱过的记忆,是一种怎样的记忆?藻罗,作为藻罗的父亲林作,又是一种怎么的记忆?是仅仅残存着古龙的香水味吗?

至美与至恶,在藻罗的体内具存。那么,我们的兴趣在于,是至美还是至恶,谁最先驻扎于她的体内?抑或同时?但从6岁8个月大的她,就已经隐约意识到自己是个女人这点来看,从对义务天然的反抗,总是将红说成白的谎言来看,从任何感动都会在她身上即刻溜走,任何思想与她无关来看,还是恶先于美驻扎在了她的体内。那问题又来了。这是否就是基督教讲的原罪讲的恶之花呢?有点类似。但原罪是讲救赎论的。而藻罗从一开始就拒绝救赎。不,或者干脆说救赎与她根本无关。她讨厌道德,说总有股“令人厌恶的味道”,她赏赞自己是“吞噬爱的肉食兽”,她更将自己一丝不挂,然后裹上毛巾。因为她喜欢毛巾的触感。总之,她喜欢柔软的东西,如温水如薄面内衣如空气。她甚至讨厌坚硬。后来彼得的坚硬,天上守安的坚硬,她都怕。

从被藻罗“囚禁”过的男人来看,首先是钢琴老师亚历山大。初次照面,藻罗只有9岁。55岁的他,面对9岁的她,55岁的他说自己不得不忍受一种“无法尽情的痛楚”。这里难解之处在于:9岁为什么能使55岁“痛楚”?是55岁的脑子有病还是9岁的媚态已经难挡?显然,令人惊讶的是藻罗。9岁的她已经能辨男人味了。她能辨出亚历山大的味道与爸爸林作的味道不一样。前者是混杂了“香烟芳香的,包含无限怀念”的味道,而后者则仅仅是“威斯敏斯特香烟的芳香”。更令人叫绝的是,9岁的她将脸颊放在爸爸林作的膝头磨蹭的时候,脑海里却突然闪过亚历山大越过自己肩头时的味道。妖魔,天生的小妖魔。这个时候喷出这个概念应该是最为恰当的了。女婴在妈妈的子宫内诞生的最后一刻,是“将自己凭借本能在温热羊水中生存的时代的兽性,带入后天的精神世界”,令其像影子一样残留了下来?作家森茉莉也在不解其意地发问。

恋情还在发酵。在亚历山大的眼里,11岁7个月的藻罗,脸庞染上的一抹红色,如7月的青桃。看到藻罗穿着黑色长袜的腿,那稚气的媚态令亚历山大闪过“今天我绝不会让你逃出我的手掌心”的奇怪念头。这位有着清教徒思想的禁锢,无法跨越柏拉图领域的他,这回故意“折磨”藻罗,让她保持手形反复弹奏枯燥的音阶,并大叫不完成就不让回家。藻罗充满了错愕和恐惧,顿时放声大哭起来。这时亚历山大的嘴角浮现出一丝微笑,感受着一阵轻飘飘的沉醉。“你可以原谅我吗?”本该是吻在额头上的吻,却吻在了脸上。而她等待的是这个吻快结束。她并没有心神荡漾,而是用似懂非懂的迷人眼神看着亚历山大,轻轻点头。大眼睛眨眨,又是一腔媚态。而亚历山大“苍老瘦削的脸颊至耳根一带,淡淡泛起了红晕”。显然,怦然心动的是他。他更像恋爱中的男人。

这里,森茉莉的深刻之处在于抽象出了这么一个集合概念——“可爱的罪恶之味”。看似异样的是男人,看似悲伤的是男人,看似坠落的是男人,看似抓狂的是男人。这里的男人就像能剧中的脸谱,代表着变化与骚动。但藻罗眼底的闪烁,淡红色山楂般的嘴唇,如同小小的火焰,带有干草味的黑褐色头发,释放着果实的香味。从这些层层蜕变的可爱中,让人嗅到了某种罪恶的味道。可爱的魔性,更具毁灭性,更具原始兽性的绝对力量。这是令男人们赴汤蹈火也愿意的罪恶。无罪之罪,无恶之恶。这就如同煅制的金蔷薇,是专门奉祀给爱的祭坛上那些无果之花的。

这种“可爱的罪恶之味”在村上春树的《挪威的森林》中也能看到。玲子,这位31岁的钢琴老师,竟然被一位只有13岁,上门求教钢琴的女孩脱得精光,然后用嘴唇在玲子的“乳头上轻轻添撩”,然后这位女孩用“细细软软白白的手指”,在其后背,在侧腹,在臀部上“摸来摸去”,最后把“脸也凑上去了”。而玲子则是禁不住的“一阵酥麻”。因为这和“男人的粗糙的手不同”。这里,也是媚态的女孩,也是魔性的女孩在实施可爱的“罪”与“恶”。只不过这位女孩将手法用在了同性身上。同性的玲子与男子不同的是并没有自主地察觉这种可爱,也无主体性地如临其境。但也禁不住的“一阵酥麻”则表明还是有“可爱的罪恶之味”元素在其中润滑与嬉戏。多少年前轰动一时的《艺妓回忆录》,述说真美羽发现14岁的师妹小百合,长着一双足以让男人触电的眼睛,于是让她练习“飞眼”的技巧并付之于实践。有一天真的有一位让送外卖来的中年男人,被小百合的飞眼所迷魂,只顾傻乎乎地望着小百合而摔落了手中的托盘。可见可爱的罪恶之味,一如玫瑰的带刺,二如河豚的带毒,三如生出这样的思路:生生并不为乐,寂灭才为乐。

▍三

之后,藻罗又擒住了家里的马夫常吉。她带着一种肉食兽的欢愉,偷偷地观察着马夫常吉的痛苦。常吉内心感到有一种可怕的东西要爆发。但面对不到14岁的少女,任何欲望都必须克制,何况她的父亲是他的大恩人。不让活生生的东西在体内高涨,还要洗去男人的腥味。这多么痛苦,但常吉必须这样做。在与常吉玩感觉的同时,藻罗的视线又盯上了隔壁的一个俄国人的儿子,叫彼得。当彼得为自己披上淡紫色的衬衫,倒红茶给自己喝的时候,藻罗嗅到了他身上散发着某种气息与她的爸爸林作相同。那时的藻罗是15岁8个月。但彼得已经被藻罗俘虏了。“这个小魔女,她在窗户看到我的时候,就知道我掉进了她的陷阱。”这一认知一直指导着彼得后来的行动。包括抚摸她的皮肤,说触感就像摸到“大理石圣母像”一样,令人怀念圣彼得大教堂。显然情愫中激扬着神圣,懵懂中荡涤着禁欲。从这个角度说,彼得也是不折不扣的精神胜利者。

再后来,藻罗就嫁给了青年实业家天上守安。但婚姻岂能将藻罗捆住,一个男人岂能将藻罗守住。天上第一次摸到她的肌肤是在她已满16岁的那年。“简直比鞣过的山羊皮更柔软。”一听这话就知道天上在情感上是愚蠢的。呆板,木纳,只知不分昼夜地贪婪着藻罗的肉体,重复地将触角“伸入被花瓣包围着的玫瑰中心”。藻罗自然没有兴趣。这个女孩准确地说其实是妖而不色,媚而不淫。她的兴趣在于狩猎男人的数目而不是终身厮守。所以她只能漫不经心地应付这段婚姻,她只能再约会彼得刺激丈夫的不深刻。这段有名无实的婚姻,最终以天上受安吞服大量安眠药自杀而结束。

藻罗丈夫的死,最有解放感最有回归感的是谁?是林作。天上的自杀,是藻罗自然的回归的最好结果。林作祈盼的就是这个结果。因此听到死讯,体内的一个林作在隐隐心痛,体内的另一个林作则露出了微笑。这是徘徊良久后的微笑,这是等待多时的微笑,这是近似恶魔的微笑。如今,这个结果出来了。宛如树下垂下的果实,又散发出香味。小动物在成群欢跳。而另一边,蛇群安静地吐着火焰般的芯子。野兽的尸体开始腐烂。血水的滴答声和气味。

▍四

林作是在36岁的时候成为藻罗的父亲。如今已经50多岁了。看着十五六岁的女儿,心想今后无论什么女人出现在面前,我都会无动于衷。因为她把我内心为女人所留的位置都占满了。人们常说,独生女是父亲的最后恋人。但藻罗显然是林作最初的恋人也是最后的恋人。林作曾这样设问自己:如果我的情人有如此丰满而肉感的嘴唇,而这样的嘴唇有一天背叛了我,接受了其他男人的亲吻,我该怎么办?这实属天问。超越任何电闪雷鸣的天问。惶惑与茫然将无济于事,绝望与失望又与格调不符。且看林作的自问自答:这或许就像自己喜欢的女演员在演床戏一样,我或许会在嘴角露出一丝微笑。虽然这个微笑带有些许的苦涩些许的勉强。从这点看,林作是唯一无二的全能之神。因为只有他智慧地发现了情感自带的一个怪圈:情感要求真实,但情感又不能判断真实。

林作的得意之处在于一个个被藻罗囚牢的男人,最后都如数退去。就像大海退潮时的悄然无声。最后牵手留守在甜蜜小屋的仍然是他与她。无疑,林作上演了最高级别的情与色。但这种情与色,又裹上了一层慈与悲的宗教情怀,又披上了纯爱的骑士精神。所以,亦能动人亦能感铭。这与不伦基本无关,也与弗洛伊德式的情结无关。虽然原始的爱情确实是从乱伦开始的。俄狄浦斯在他不知情的情况下,杀死了自己的父亲并娶了自己的母亲。如果说俄狄浦斯情结就是恋母情结,那么厄勒克特拉情结,就是恋父情结。厄勒克特拉与她的弟弟杀母为父报仇。弗洛伊德对此发表高论“别害怕你会沾污你母亲的婚姻,许多人曾在梦中娶过母亲”。这从反面也证明了女人透过媚态来征服男性以维持生存权和性的支配权的正当性。所以她们必须用心地化妆,必须用心地生活,以尽可能地延缓青春的老去。

但林作与藻罗——我们看到的这对父与女,展示的是另一层面的图式。本质地看,所谓不伦就是缺乏精神关照的肉欲占有,但林作并不贪婪这样的肉欲。虽然他也有时想象着她下半身的发育,因为他见过不少女人的身体;虽然他也抚摸她的肩膀,并也顺势将手滑到她的背上,脸上还掠过一丝影子般的微笑;甚至他也吻她,她也沉醉,嘴巴也会微微开启地受动。但最终的问题点还是在于——“我也许看到了年轻美丽的半兽神”。林作的这句话,显然就是精神关照的使然而不是肉欲占有的使然。虽是禁忌之恋,但他并没有贪婪肉体的狂躁,他的目光总是投向更深幽处。在林作的指尖苏醒之处,显然触碰到了二个东西。一个是丰饶,一个是神明。

▍五

森茉莉确实是高手。她用文字抚摸官能,荡涤心潮。并不色,也不煽情,文字虽慵懒但无淫心。看似淡淡的随意的,如同她不起波澜的日常生活。但总感觉有一种刺激,一种如同玫瑰般的棘刺,刺向你的神经系统。这个刺勘比摸,是非常的舒坦非常的至上。

她写柴田,林作家的一名女佣。柴田帮藻罗洗澡。当柴田看到藻罗的发育不止于胸部和腰部,“滋润欲滴的双腿之间,也已经渐渐成熟,正结出另一种果实”。27岁死了丈夫的柴田,不得不按捺自己加速的心跳。因为她就不曾享受过爱抚或任何与爱抚有关的东西。她的父亲也从没有抚摸过她。这年她42岁。藻罗12岁。一个是肉体日渐成熟,一个是肉体日渐衰退。显然过了一枝花年龄的柴田,有一种活生生的偏执的嫉妒。但她绝没有同性恋倾向,也没有虐待狂倾向。只是一种既羡慕又憎恨的情愫在私下涌动。

▲ 作家森茉莉

显然,森茉莉写下这一段,是要表述这么一个思想:人类诞生时的最大缺陷或许在于忘记了对发情期的设计。这种让动物在一年大部分时间都相安无事的设计,在人,是没有的。没有发情期,就意味着随时都可以发情。随时都可以发情,也就意味着一旦发情,找不到适合的交媾对象的概率还是很大的。于是多余的性欲就会在体内堆积和泛化,进而演变成一种被称为情色的心理状态和情色主义。于是,院子里的橡树被雨淋湿,带着十足的水气扭曲着,柴田就联想到女人的双腿。此外,柴田还故意地告诉藻罗,说你爸爸林作在外面有女人。这是什么心理呢?这是对藻罗展示裸体的一种莫名的报复。其潜在的隐喻是说你身子长得再好有什么用,受用者并不在意你。你看,人的精神面是多么的复杂。森茉莉是企图揭示这种复杂性,将上帝的归回上帝,将人的归回于人。雕塑家罗丹曾要求他的模特:将你的嘴噘成吹笛的样子。再来一次,再一次。人因为没有发情期,所以必须制作艺术的对象物,将异化了的情色心理对象化于艺术品中的男女。而森茉莉也是想透过女女窥视的描写,挖掘人间隙性发作的精神癫痫的病根。

所以,通读整本书,我们发现藻罗只停留在身心发育的少女期。所以,通读整本书,印象最深的用语就是百合的香气,果实的香气,慵懒的香气,还有那擦拭她身体时不经意闻到的香气。显然这是森茉莉的用心:是纯粹但又是恶魔的。是恶魔但又是美少女的。如同原始禁忌,破了它,要么就是一个新天地的出口处,要么就是一个地狱之门的入口处。但丁,歌德曾指望女人作男人的向导,从这个思路来看,说不定森茉莉正好击中了邪恶背后的善意。如果说不死是对男人的理性世界的一个惩罚,那么易逝是对女人的感性世界的一个肯首。因为女人的灵性天成,本质的看是用严酷的内在消耗得来的。所以,永远的十三,就是一种神秘,因为只有神秘通永恒。

▍六

这部小说写了10年。10年打造人类精神的癫狂之宴。问题是耽美与异味何以能并存的。森茉莉晚年居住10多平方米的公寓,从不打扫。垃圾成山,连地板都渗入异味。在这样的环境下,笔下是如何流淌耽美之语的?大脑是如何构思耽美情节的?只有一个答案:耽美与丑恶是可以分离的。知性与感性是可以分离的。情欲与欲情也是可以分离的。更何况耽美一般是情欲与死亡的专用,在本质上就是对丑恶和异味的一个还原。

这样看来,森茉莉确实了不得。她在晚年,于生理上的老朽,脱齿和皱颜而不顾,在精神上还暗恋一个男人。她每天去一家叫做“邪宗门”的咖啡店,每天占据同样的位置,等候心中要来的一个中年男人,风雨无阻。但这个男人毫无察觉。在她死去的1987年,人们在整理她的遗物时,发现了她用法文写的日记:“没有来。”“来了。”“今天又没有来。”“来啦。”据当时的店主作道明说,遭遇森茉莉暗恋的那位男人还是一位广播作家。70多岁了,尤其还是一位女人。照世俗说,这样的年岁,一切的爱慕,一切的思恋,一切的色欲,都不应该再让它复苏。但她相信色欲与年龄无关,与老朽无关,而与美有关。因为美不像思想那样肤浅。用文字重现色欲对思想的占有,自己必须身体力行。她演绎着共同幻想论的男女之情,这让人想起九鬼周造的一个说法,男女之间总是保持二元的紧张关系,媚态就永远存在。而媚态的存续,就是永恒的女性这个浪漫故事的由来。

自然,小说中说藻罗不可能是宗教,因为她与宗教一点关系也没有。她甚至还厌恶宗教束缚人心。但在男人的眼里,藻罗就是宗教,就是必须膜拜的宗教。那么,近80岁的森茉莉坐在咖啡店暗恋,是否也是一尊菩萨呢?一尊必须烧一炷香的菩萨呢?如果说林作父亲的膝盖,是藻罗情窦初开的摇篮,那么“邪宗门”咖啡店是否也是森茉莉情窦再开的摇篮?一颗至死不渝的少女心,与康德述说着同样的话语:一个人不必结婚。

▲ 《甜蜜的房间》,森茉莉著,王蕴洁译,译林出版社,2016年1月

【作者简介】

姜建强 | 腾讯·大家专栏作者,已出版有《另类日本史》等。