这是选·美的第350篇文章

本文作者柯岚。本文于2016年5月22日首发于雅理读书。

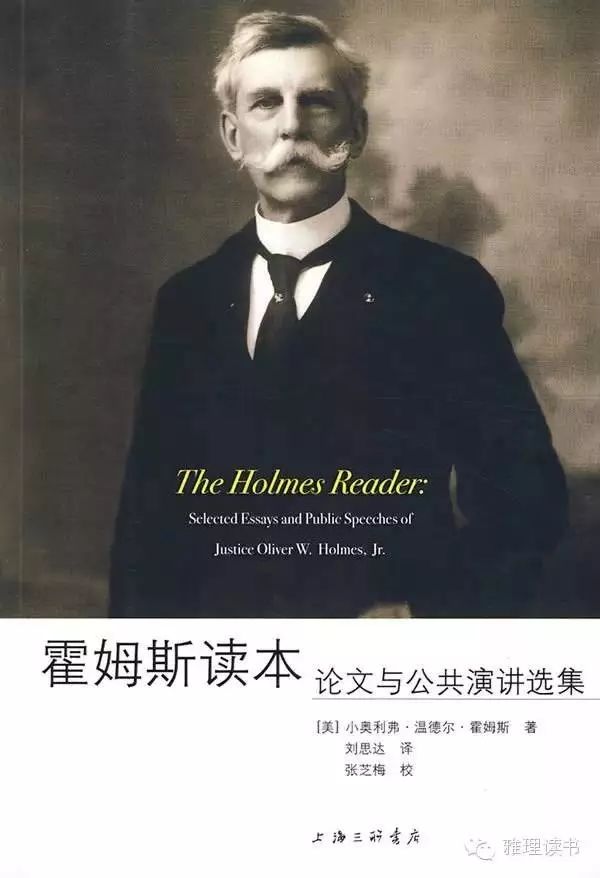

图片人物:奥利弗·温德尔·霍姆斯(Oliver Wendell Holmes, Jr.,1841-1935)

1901年2月,60岁的奥利弗·温德尔·霍姆斯法官接任马萨诸塞州最高法院首席法官才不过7个月,但他总有些怀疑,一个人40岁以前没有做出伟大的成就恐怕很难再有什么作为了。他在马萨诸塞州最高法院做一个无名的州法官将近20年了,而舆论往往把他看作一个出色的演说家而不是一个法官,因为20年来他处理的多是一些琐碎的小案子,而公众注意到的多是他以哈佛校友、内战老兵身份发表的辞采花美的晚餐后演说,这常常让波士顿的上流人想起他那在波士顿名噪一时的作家父亲——和他同名的老霍姆斯。他一直活在他父亲的阴影里,而他之所以在退伍后不顾父亲的反对选择法律这个行当,就是为了逃出这个阴影,做一个和他父亲不一样的人,一个兴趣不那么广泛但专注于一件事情并有伟大成就的人。他的唯一一部学术著作——1881年出版的《普通法》,尽管在大洋彼岸的英国已经得到评论家们对其史学价值的肯定,哈佛大学的法律评论却不予置评。1882年10月,霍姆斯应哈佛法学院院长兰德尔的邀请,放弃了执业律师生涯,开始在哈佛法学院任教,但他提出如果他能得到马萨诸塞州法院的任命,哈佛不能阻碍他的任职。两个月后,他真地得到了任命。霍姆斯仓促地离开了哈佛,甚至没有通知校董事会,尽管董事会只有三个成员。董事们后来在报纸上看见任命才发现他已经离开,他们震怒于他的傲慢无礼。作为报复,《普通法》很多年后才得到哈佛学术界的承认。霍姆斯后来咨询律师要不要退还哈佛两个月的薪水,但他还是决定不要退还这笔钱。没有人可以妨碍他实现自己的抱负,因为他内心深信,他会成为比马歇尔更伟大的法官。但是将近20年过去了,他的抱负却远远没有实现。他的朋友西奥多·罗斯福已经接任了副总统,而来自马萨诸塞州的联邦最高院法官Horace Gray就快退休了,这是霍姆斯唯一的希望,因为按照惯例,这个空缺应该由一名也是来自马萨诸塞的法官接任。然而去年新当选的麦金莱总统却似乎对霍姆斯没什么兴趣,他更嘱意于波士顿的律师艾尔弗雷德·海明威(Alfred Hemenway)。

(霍姆斯著:《普通法》,冉昊、姚中秋译,中国政法大学出版社2006年版)

这是霍姆斯法官命运的转折点,但这时他还前途未卜,他内心有着隐隐的绝望。这种绝望的心情导致他在此时发表的纪念马歇尔就任最高院首席法官一百周年的演讲中曲折地表达了对自己命运的怨愤不平。

图片人物:约翰·马歇尔(John Marshall,1755-1835)

开篇他就毫不隐讳地指出,像他这样参加过南北战争的老兵才是美国历史的真正缔造者,“对于我们这些参加过南北战争的人来说,美国革命中最伟大的战役似乎也不过是一次火力侦察,莱克星顿和康考特战役不过是一些军事冲突,报纸甚至提都不会提。然而,我敢说,了解现代战争规模的老兵们一点也不会比那些告诉我们很快就不再会有战争的开明商家子弟低估这些小型战斗的精神意义”。然后酸溜溜地强调了马歇尔的好运气,“一位伟人代表的是社会的伟大神经中枢,或,换一种说法,代表的是历史战役中的战略转折点,他之所以伟大,部分就在于他曾在那里。历史由约翰·亚当斯来任命首席大法官,而不是一个月后由杰弗逊任命,亚当斯又把这个职务交给了一位联邦党人和一位宽松释法者,由他来启动美国宪法的运作,你无法把约翰·马歇尔同这一万幸的境况分开”。接着又表示了对《联邦党人文集》的价值和马歇尔能力的怀疑,暗示自己办过的琐碎案件才更重要,暗示势利的舆论埋没了了他的原创思想,“多年前我阅读《联邦党人文集》,在我看来,该书确实是那个时代的原创且精彩的产物。然而,当我想起马歇尔这位联邦党人以及《联邦党人文集》的作者对我的一位杰出英国朋友只有有限的触动,我相信这个判断应被改动;而且我还感到应更多怀疑,在汉密尔顿和美国宪法之后,马歇尔的工作是否只证明了他是一位智识卓绝、风格独特并在法院说一不二的人,有勇气、公正并坚信其政党。激起我最强烈兴趣的,并不是那些人们认为是伟大的争议和伟大的案件,而是一些渺小的决定,这些决定一般的编选者都会放过,因为它们处理的不是宪法问题或某个大电话公司,然而其中有某种更为广阔的理论酵母,因此可能给法律的肌体组织带来局部的深刻变化。我真正想纪念的一些人都是一些思想转变的原创者。他们常常不那么显要,因为这个世界看重的是判断,而不是原创的思想”。说了这么多以后,为了不让听众觉察到他的已经比较明显的意图,他终于无奈地承认马歇尔是最伟大的,“但我说这话并不意味着我参加这一庆典是半心半意的。我不禁要重提开始时我说的话,记住,不可能把一个人同他的时空分开,而且还要记住,落在马歇尔肩上的也许是有史以来一位法官可能填补的最伟大的位置。当我想到他的伟大、正义以及智慧时,我确实完全相信,如果要用一个人物来代表美国的法律,那么无论是怀疑者还是崇拜者,他们都会同样毫无争议地赞同只能是一个人,这就是约翰·马歇尔”。最后又用他轻车熟路的煽情段落来做了结语,“对一个缺乏诗意的人来说,国旗不过是一块布而已。然而,幸亏有了马歇尔,幸亏有他们那一代人――并且首先是因为这一点我们才纪念他和他们――国旗的红色化作我们的鲜血,国旗的星星化作我们的国家,国旗的蓝色化作我们的天空。它覆盖着我们的国土。为了它,我们不惜献出我们的生命”。好一篇深文周纳、用心良苦的文章,这篇讲话充分展示了霍姆斯的非凡文学才华,但他的超乎人想象的自负让罗斯福都感到震惊,罗斯福评价这篇讲话说,它显示出一种“对马歇尔为他的国家做了些什么的完全的无知”。

罗斯福向来是钦佩霍姆斯的演说才华的,因为他们的相识就是因为霍姆斯法官动人的演讲辞。1895年5月30日,霍姆斯应邀以一个三次受伤的内战老兵身份为哈佛大学毕业班做了题为《士兵的信念》(The Soldier's Faith) 的讲话,霍姆斯自1863年退伍以来所有的伤痛记忆,以及那些记忆带给他的终生不渝的阴郁信念,在这篇讲话中化作了改变他命运的完美修辞:“对我来说,我相信为了生存而斗争是这个世界的秩序,对这个秩序怨愤不平只有徒劳……至少现在,而且可能只要人们还住在这个地球上,他的宿命就是战斗,并且他必须抓住战争的机会……对于士兵来说,不应去想比负伤更多的事情……如果世界被分成无数个五亩地,住在其上的人们衣食无忧,但却没有追求荣誉的神圣愚行,没有无意义的热情去探寻一种其可能性的边界熊熊燃烧因而无法触及的知识,没有他们根本无能企及其意义的理想,那我们谁又能够忍受这样一个世界?我不知道什么是真的,我不知道宇宙的意义,但是在怀疑当中,在教条的土崩瓦解当中,有一个东西我却没有怀疑,并且任何一个和我们当中绝大多数住在同一个世界上的人都不会怀疑,那就是一个士兵的信念。为了一个他几乎不理解的目的,为了一个他完全不明白的战役计划,为了他根本不知道用意的战术,这个信念指引他服从于一个盲目接受的义务而献出自己的生命,这种士兵的信念是真实的和值得崇敬的”。霍姆斯在内战结束30年以后仍然把自己认同为一个士兵,他一直保留着后背笔直的军人举止,留着一个士兵特有的炫耀式的小胡子。他以这篇讲话为荣,因为据说当时的美国总统克里夫兰十分欣赏这篇讲话,1895年下半年克里夫兰在英属圭亚那与委内瑞拉的边界争端中采取侵略性的外交政策,可能还受了这篇讲话的影响。马萨诸塞州的参议员Richard Olney告诉霍姆斯,总统先生在办公室里向他大声朗读这篇讲话,几次激动得停了下来。一个无名的州法官可能影响了全球性的事件,想到这一点就让霍姆斯欣喜不已。他把这篇讲话复制了很多份送给朋友和熟人,强烈推荐他们去读他。但是克里夫兰却并没有因此表示想认识他。罗斯福当时还只是纽约城市政策委员会的委员,他读到讲话的出版稿后也万分激动,他给霍姆斯发去了贺电并提出要在波士顿和他会面,二人即因此而结识。

在罗斯福的印象中,霍姆斯就是这样一个让他激动的退伍老兵,而在读到关于马歇尔的讲话后,他才意识到他的这位老兵朋友多么不甘于做一个老兵。就在马歇尔讲话以后7个月,一个刺客最终改变了霍姆斯法官的命运。1901年9月6日,一个名叫Leon Czolgosz的无政府主义者在纽约西部步法罗的泛美博览会上刺杀了麦金莱,麦金莱一周以后伤重不愈身亡,罗斯福继任美国总统。无巧不成书,此时的联邦最高院正为棕色人种移民关税的问题陷入了僵局,民主党人猛烈抨击罗斯福的帝国主义政策,只要再多一票,罗斯福就能在最高院得到自己想要的判决,而麦金莱还没来得及在死前作出对联邦最高院的任命。霍姆斯法官又看见了希望,尽管他很担心自己的健康能让他再坚持多少年,他还是央请他的好友,马萨诸塞州的参议员Henry Cabot Lodge去向罗斯福说项,因为Lodge同罗斯福的交情也不一般。罗斯福有些倾向于霍姆斯,他相信他会支持他的战争政策。霍姆斯在对罗斯福的私人访问中,小心翼翼地服侍他,取悦他的孩子们,生怕提名会落空。Lodge告诉罗斯福,霍姆斯一贯是一个共和党人,但从不是一个骑墙派。罗斯福再三考虑,决定提名霍姆斯出任,但由于得罪了其他的参议员,他后来还有些后悔了。不过霍姆斯法官终于如愿以偿,于1902年11月出任联邦最高院法官。

(美国联邦最高法院大法官合影,后排左一为霍姆斯。)

当霍姆斯酸溜溜地强调马歇尔的好运气时,他肯定想不到他自己才是美国历史上最幸运的联邦最高院法官。但他却不认为这是幸运之神的眷顾,他给他的英国朋友波洛克写信说到,这是自己多年辛苦工作的酬劳。但是舆论对这个偶然事件的评价却不可能很热烈,因为霍姆斯在马萨诸塞州最高法院任职的二十年期间,除了因1896年Vegalahn一案中的异议而落下一个他自己极不喜欢的同情劳工的名誉之外,并没有办过什么值得公众瞩目的案件。提名公布以后,很多报纸仍然把他描述为“早餐桌的独裁者(老霍姆斯最畅销的作品)的儿子”,人们显然更熟悉他的作家父亲。纽约和波士顿的晚报评价他的司法意见说“才气多于理智”,“有天分但是并不伟大”,霍姆斯为此感到无比愤怒,他在随后写给波洛克的信中尽情发泄自己的怨气:“当他呕心沥血试图去把每一个字都写得鲜活而真实的时候,却看到一群蠢货们(我想多半不至于是律师)用圣洁的油墨谈论着他们根本一个字都不懂的东西,还在真正懂行的人面前现眼,这真让人感到恶心”。要人们给他什么样的评价他才会满意呢?他二十年的州法官生涯还没给他展示自己伟大的舞台,人们又怎么会知道他的伟大?但是一个一直坚信自己的伟大却怀才不遇的60岁的老人,他的这种怨愤也确实合情合理。他熬了二十年才等到这个百年难逢的际遇,但是要让美国人承认他的伟大,他还要再等二十年。

霍姆斯在联邦最高院任职的年代(1902-1932),是进步自由主义者改革的时代,联邦最高院却是推崇自由放任的保守派占据了多数。保守的大法官们频频运用宪法第十四修正案的“正当程序”条款宣布各州政府的进步劳工立法违宪,因为这些法案剥夺了雇主同劳工缔结契约的自由,又运用第十修正案关于联邦不得干预各州正当立法权力的条款,宣布联邦政府的进步立法违宪。其实霍姆斯觉得这些福利性的社会立法都很无聊,在他阅读过的所有作家中,他认为达尔文才代表那个时代的最高成就,但他却不相信达尔文在“适者生存”说之外推崇的进步观念。在他看来,个人生活和社会生活中,除了暴力和对有限的生存资源无休止的赤裸裸的争夺外,没有别的什么东西。他怀疑一切价值,唯一不怀疑的是强者驱策弱者的权力意志。在南北战争服役期间,他亲眼看到军官们随心所欲的战略部署怎样决定了士兵的生死,进而相信历史就是由强者不受阻碍的意志决定的。因此他抱定了司法克制主义(judicial restraint)或司法顺从主义(judicial deference)哲学,坚决不要在法官席上干预议会和政府的立法。1905年的洛克勒诉纽约州(Lochner v. New York)一案中,纽约的商人洛克勒雇佣面包师一周内工作超过60小时,违反了纽约州限制工作时间的法令,霍姆斯在该案中作出异议,反对宣布纽约州的立法违宪。从此他开始获得了舆论的关注,人们认为他是同情劳工的,而他在一些类似案例中的相同表现更加重了这种印象,尽管他在其他一些案例中也表现了对妇女权利和种族平等的极度轻蔑,但是那时更引人关注的却是劳工问题。一些年轻的自由主义知识分子开始团聚在他的周围,其中最著名的是弗兰克福特(Felix Frankfurter)和拉斯基(Harold Laski),他们不遗余力地向舆论鼓吹霍姆斯法官的自由理念和法律思想,而这个经济萧条的时代也迫切需要一个自由派法官的形象。1916年,经拉斯基的安排,《哈佛法律评论》发表了纪念霍姆斯75岁生日的论文集,自此以后,他开始成为一个公众人物。霍姆斯80岁以后,赞誉相继而来。1931年《哈佛法律评论》再次推出纪念90岁他生日的论文集,弗兰克福特把他誉为“哲学之王”,卡多佐法官称赞他为“我们时代法理学领域最伟大的人,也是我们时代最伟大的人之一”。次年他从联邦最高院退休,新任总统富兰克林·罗斯福仅就职4天就登门来庆祝他的91岁生日。

(《哈佛法律评论》)

霍姆斯终于得到了他一直梦寐以求的声名,但是所有这些都来得太晚了,霍姆斯对这些赞誉,对他的年轻fans们写来的竞相阿谀的信,都没有表现出过度的热情。他的妻子和别的亲人都已经死去,他没有孩子,也很少真正的朋友,这些年轻人会让他感受到活力,但也让他感到自己大限将近。在写给波洛克的信中,他说这些庆典意味着“末日将近的警告”,他甚至怀疑他所得到的荣誉,在给弗兰克福特的信中他写道,“我不无忧惧地希望我将永远不会从你们已经给我的位置上跌下来”。一个90岁的迟暮老人,在经历了毕生对权力的苦苦追逐之后,他终于意识到权力只有别人才能给你,而死亡会使每一个人最终变成一无所有。就像他的传记作者怀特所说的,“他的一生说明了人类生存状态中追逐权力与无权力之间的悖谬关系”。

(霍姆斯头像邮票)

霍姆斯于1935年死于肺炎,一战结束了,罗斯福的新政缓解了经济压力,人们对霍姆斯的热情还没有消退,一个评论家甚至把他誉为“几百年来人类文明的巅峰”。他的信件和讲话陆续出版,但随着法西斯阴影的迫近,人们慢慢看到了一个不太一样的霍姆斯。他的恶毒的犬儒主义,“终我一生我都对人类的自然权利嗤之以鼻”,道德不过就是“人们为了把自己当回事而发明出的把戏”,“那些还相信些什么东西的人们是一些多么该死的傻瓜……所有的‘主义’在我看来都是愚蠢可笑的”。他对天生犯罪人理论和优生学的推崇,在1927年的Buck v. Bell一案中,他支持了对低能妇女进行强制性绝育的立法,在司法意见中他写道:“三代的低能就足够了”。他对妇女权利和种族平等的轻视,在大部分美国人已经支持妇女投票权的年代,他仍然坚决反对,而他对此的解释是,“恕我直言,如果一个女人明确地问我问什么,我会回答她:‘喔女王,因为我是公牛’”。他在司法意见中称黑人是“缺乏智力和远见的冲动的人们”,他认为“平等是一种可耻的愿望”,而争取种族平等的努力是“可耻的错误”。还有他对军国主义的浪漫渲染,他声称“战争的消息是神圣的”,以及那篇帮他通向联邦最高院的臭名昭著的《士兵的信念》。所有这些都显示出同法西斯主义危险的亲缘关系,从1940年代开始,霍姆斯法官的神话开始破灭了,而他死去还不过十年,他的忧虑真的不幸而言中,他从他的fans们给他的位置上跌了下来。声讨他的极权主义哲学的文章层出不穷,天主教自然法学家还扩展了这些声讨,把他的政治哲学同他的实证主义、实用主义法律理论联系在一起。一位作者写道,“如果极权主义曾经成为美国政府的形式,毫无疑问,它的领袖肯定会册封赞助人之一为圣霍姆斯法官先生”。有意思的是,现在声讨他的和从前神化他的都是同样的进步自由主义者。1945年,Ben Palmer的文章《霍姆斯、霍布斯与希特勒》将这场道德拷问推至了顶点。霍姆斯的追随者们也纷纷开始同他划清界限,弗兰克在《法律与现代精神》的第六版序言中明确表示,他向来都支持圣托马斯·阿奎那的自然法哲学。

杰罗姆·弗兰克(Jerome Frank,1889-1957)

比起德国的实证主义者,霍姆斯法官要更为不幸,因为德国法史学家后来通过史料证明了法西斯德国的御用法哲学其实是自然法,而生在非法西斯国家的霍姆斯,却没有办法洗脱自己的嫌疑。二战以后,道德拷问的声浪慢慢弱了下去,但霍姆斯的显赫声名再也难以恢复了。在淡化政治立场后,法学家们看到的霍姆斯才渐渐接近真实了。他是一个好的历史学家,但却是一个糟糕的历史哲学家, H·L·A·Hart评价他的《普通法》说,《普通法》就像一串用细线串起来的钻石项链,其中不乏史家和法律人的洞见,不乏细节的精彩,但贯串其中的历史哲学则是贫困的,是一种粗暴的集体主义社会哲学,因为这一点,他在法史学上的成就远不及梅因和萨维尼。他是美国法律史上具有转型意义的重要思想家,他把法律定义为“对法院将要做些什么的预测”,他强调“法律的生命不是逻辑,而是经验”,这对于美国的法官法理学是具有原型意义的。但他却不是一个好的法律哲学家,他的“坏人”理论和“预测”理论被哈特和德沃金一致誉为从外在观点看待法律的极端错误的理论。至于他的粗粝的政治哲学,再也没有人能为他辩护了。哈佛大学指定耶鲁大学的终身教授、契约法专家格兰特·吉尔莫(Grant Gilmore)为霍姆斯的官方传记作者,吉尔莫占有所有霍姆斯的手稿,到死都没有写出霍姆斯的传记,也很少出版相关的研究成果,后来的学者推测,他之所以没有完成霍姆斯的传记,是因为霍姆斯思想中的阴暗面让他感到挫折。1977年吉尔莫出版了一本小册子《美国法律的年代》,其中提醒人们不要再陷入霍姆斯的神话,“从你的观念中扔掉那个宽容的贵族形象,那个伟大的自由主义者,那个我们自由的雄辩的捍卫者…所有那些都是一个主要由弗兰克福特和拉斯基在一战期间编造的神话。那个真实的霍姆斯是粗野的、尖刻的和冷酷的,是一个终生不渝的怨毒的悲观主义者,在人类生活中,他看到的只有富人和有权力的人把自己的意志强加于贫弱者的持续的斗争”, “后霍姆斯正统教义的铁杆信徒们只从他们的主人那里拿来适合他们需要的东西,而他的思想中令人不安的和异端的一面都被忽视了”。

但是随着新保守主义的抬头,霍姆斯的神话不久就要再度重现了,因为每一种政治哲学,都会在政治斗争的轮回中改头换面地不断重现。“到了1970年代,看来对霍姆斯名誉的修正已经从他身上剥去了可以为当代利用的东西……很讽刺的是,把霍姆斯同进步自由主义者区分开来的被修正过的霍姆斯,其中的一些方面却使霍姆斯变得对保守的法律经济学运动特别有吸引力,今天可能已经很少有比理查德·A·波斯纳法官更忠实的霍姆斯主义者了”。波斯纳法官和霍姆斯法官都有同样坚定的对人性非道德的犬儒主义信念,同样的好做惊人之语的虚荣心,同样的对虚无的热情和同样的工作狂,除此之外,还有很多其他的气质上的亲和力,“他们都有刚性的(tough-minded)反情感主义,都有阴郁的马尔库塞式的观念,认为世界上没有免费的午餐,认为善意的财富再分配的努力都是徒劳,法律和实际上所有社会生活的最终基础都只是自利、领土防卫、复仇本能和生存斗争”。霍姆斯在1897年的演说《法律的道路》末尾预言法条主义者的时代就要过去,未来的法律应当属于经济学家和统计学家,在波斯纳看来,这不啻是法律经济学的福音书。自波斯纳出道以来,他用一个最忠实fans所可能有的所有智慧、勇气和热情,不遗余力地为霍姆斯法官的几乎所有理论辩护,预测理论、经验论、实用主义、对法律方法的怀疑、司法克制主义、道德怀疑主义、契约的选择理论,甚至霍姆斯的种族歧视和女性歧视也被他称赞为“司法的坦率”,那篇“三代的低能就足够了”的司法意见在波斯纳看来也写得那么美,在他自己的司法意见中他还刻意模仿:“在一个关于山羊胡子的案件中三次上诉就够了”,只有极权主义的敏感神经他还不敢触动。波斯纳法官的办公室里挂着霍姆斯法官的肖像,用吉尔莫的话来说,他在“芝加哥法律经济学神庙的万神殿里”为他的偶像霍姆斯建了一座“特别的祭坛”。波斯纳法官的著作里充斥了霍姆斯式的词汇,“经验”、“直觉”,还有“想象力”,只可惜他那东拉西扯、故意卖弄的文风总显得有些矫情,根本没有他的偶像霍姆斯那样的穿透力和震撼力,这说明魅力的平凡化原是一条无情的定律。波斯纳在他的新著《超越法律》中热情洋溢地说,如果德沃金《法律帝国》中那个海格里斯式的“超法官”在人间真能有正选的话,那就是他心中的最爱——奥利弗·温德尔·霍姆斯,但是德沃金却对此嗤之以鼻。

(波斯纳著:《超越法律》,苏力译,中国政法大学出版社2001年版)

波斯纳法官的道德怀疑主义让沉寂已久的自然法学家们厌恶已极,同在芝加哥法学院的阿舒勒教授(Albert W. Alschuler)在1997年纪念《法律的道路》一百周年时发表了题为《正在降临的审判》的长篇论文,对霍姆斯的法律理论及政治哲学再度发动全面攻击,其中也猛烈谴责了芝加哥法律经济学的犬儒主义,并将理论主题再度定位于自然法与法律实证主义之争的背景中。2000年,阿舒勒出版了题为《没有价值的法律》(Law Without Values: The Life, Work, and Legacy of Justice Holmes)的专著,霍姆斯的几乎所有理论和他的人格都遭到猛烈谴责,而通过发掘他同当代美国左右两派法律理论——批判法学与法律经济学的渊源,阿舒勒指责霍姆斯通过破坏自然法传统而“败坏了整个美国法理学”,把他定义为一个彻头彻尾的尼采主义者、社会达尔文主义者和色拉叙马霍斯主义者,认为他的哲学完全是一种以权力为中心的极权主义哲学。尽管阿舒勒的写作有些流于偏激,对实证主义的理解也混杂不清,但他对关于霍姆斯的研究文献作了全面考察,用整整半本书作了详实注释,几乎言必有据,其中也发掘出很多新的论据线索,因此出版以来就颇受学界关注,关于霍姆斯的论战又被再度掀起了……

如果人们要问,一个已经死去很久的法官,何以百年之间,一再被迷恋他和痛恨他的人们从地底下揪出,不让他的灵魂安息,把他放到自由主义与保守主义政治路线斗争、自然法与实证主义法哲学路线斗争的道德祭坛上进行道德拷问?想想他那些阴森的话语,就知道他确实是一个多少有些不无辜的祭品。但是想到他所处的时代,他又多少有些无辜,他的思想更多的是属于十九世纪的,在他那些阴森的话语中,人们看到的不应是属于我们时代的意识形态的痕迹,而是一个十九世纪达尔文物神时代笃信生物强权的野蛮人的灵魂。

霍姆斯没能成为比马歇尔更伟大的法官,因为他的司法顺从主义哲学,他在宪政领域的作为是十分有限的。宪法史家们仍然一致承认,约翰·马歇尔是美国最伟大的法官,一个“四季常青的法官”(a judge for all seasons, 典出于描写托马斯·莫尔生平的精彩传记片a man for all seasons),而这曾经是霍姆斯法官最不愿承认又不得不承认的事实。他对于美国法理学最重要的意义是他的破坏力,他留给美国法理学最重要的遗产是他的根深蒂固的怀疑主义。因为这份遗产,他的官方传记作者、为了写作他的传记饱受心灵创伤的契约法专家吉尔莫绝望地宣告《契约的死亡》,幸好还有流美归来伤心欲绝的日本人内田贵,发奋图强十年写了《契约的再生》来挽救契约法。还因为这份遗产,他的现实主义门徒们宣布了法律方法的死亡,但却找不到别的方法来代替,从现实主义分出的左右两支——批判法学和法律经济学,前者把法律变成了政治,后者把法律变成了经济,法哲学家们因此也宣布《法律的死亡》(the Death of Law),要重新振作去寻找《失而复得的法律》(the Law Regained)。人们唯一没有争议的,是他作为一个散文作家的伟大,不只眼界狭隘的法律人这样看,连文学批评家都认为他的文体是完美的,他是一个随意取材的格言作家,在这方面他的才华丝毫不逊于托克维尔和卢梭,而这一点恰恰是他一直想逃脱的阴影,他不想成为一个他父亲那样的文学家,他想成为一个真正伟大的思想者。

但是不管法哲学家们怎样争论,霍姆斯法官已经成了后现代美国法律中的pop star,一位作者写道,“汽车工业有亨利·福特,爵士乐有路易斯·阿姆斯壮,好莱坞有玛丽莲·梦露,棒球有巴比·卢斯,美国法有奥利弗·温德尔·霍姆斯”。当过兵、杀过人,血统高贵,长得很酷,个子很高,留着尼采一样的小胡子,会写诗,做过无数煽情的演讲,有考究入时的穿着和军官风度,谈吐风雅,喜欢同年轻女人调情,五十多岁还有浪漫的跨国婚外情。所有这些,都使他成为美国法中最有趣的一个形象。他是美国梦的象征之一,他就是这样的一个pop star,他的生平被演义进了畅销历史小说,死了没多久好莱坞就专门为他拍了一部商业片,酷爱军事的后现代愤青们把他的肖像和精彩演讲放在网站主页上励志,后现代的女性主义法学家们也不介意他那“我是公牛”的挑衅,开始从他的著作里寻找浪漫主义的起源,种族批判法学家甚至认为,尽管他鄙视黑人,但如果他活到金博士的时代,他也许会支持“积极补偿行动”(affirmative action)。法律评论的文章不仅研究他的思想,他的司法意见,也研究他的私生活,研究所有曾经和他有关系的人,他的家庭、他的情人、他的亲戚、他的法律秘书,他的fans写给他的信,甚至研究他在发表演讲时台下到底坐了多少人。这是霍姆斯法官在后现代美国上演的最精彩法律喜剧,这些不见得是属于一个真正伟大的思想者的,但也许这才是霍姆斯法官真正最愿意要的,而这也恰好说明,他确实是属于美国的。(注释从略)