阅读诺奖得主阿列克谢耶维奇的纪实文学《二手时间》是一次有趣的体验,作者原本书写的是关于那个逝去的帝国——苏联的集体记忆。但在字里行间的细密之处,我却经常不由自主发生阅读的“穿越”。从远在北方苦寒地带的苏联,我穿越到我所生活的国度,看见了我的故乡和生活于此的父辈们。

这种穿越何以发生?一个大背景是,苏联和中国有太多的历史渊源和相似之处。关于这一点,史学家们多有论述,不必在此重复。但引起我兴趣的,却是生活在两个国家的普通人之间某种高度相似的集体记忆、生活习惯以及思维方式。坦白说,《二手时间》里记录的生活在俄罗斯的人物对我来说有一种难以言说的亲切感,有时候,把书中的心理与对话描写稍微改掉几个外国名词就可以直接套用在我的父辈身上。相隔千里的他们似乎共同享有一颗集体的“大脑”,虽然我的父辈们绝大多数并没有去过苏联或今天的俄罗斯。

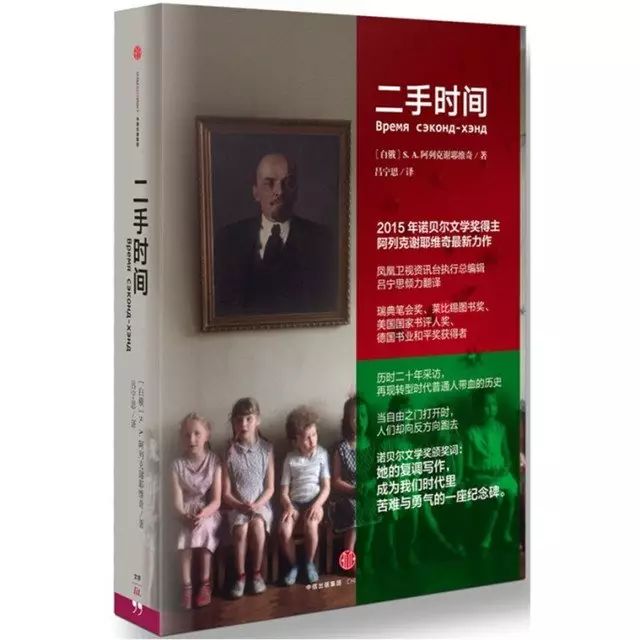

▲ S. A. 阿列克谢耶维奇

这并不妨碍他们表达前往俄罗斯凭吊那个伟大帝国的愿望。有一次吃饭,一位长辈说起想去俄罗斯旅游的事,他说,有机会的话一定要亲自去看一个地方。什么地方呢?他告诉我,想要去看卓娅和舒拉的故乡。卓娅和舒拉是什么鬼?费了好半天功夫我才想起来,似乎是二战期间抗击德国军队的苏联小英雄。记得看过一个说法,这两位英雄其实是苏联政治宣传中的虚构人物,并不真实。但长者显然对此嗤之以鼻,那可是他们从小崇拜的英雄人物啊。我被长辈指责道:你们年轻人对这些历史太不了解,说到苏联和俄罗斯,你们这一代能想到什么呢?已经不年轻的我脑子里立刻跳出一个词“古拉格”。但我不想制造尴尬的气氛,于是保持了沉默。

我是一位八零后,而我的父辈大多为五零后。正所谓生在新中国长在红旗下,他们这一辈人真应该被称为不可被复制的一代,从三年自然灾害到文化革命,建国后的各种重的事件几乎都让他们及时赶上了。而正因为出生代际的原因,他们恰好是我们这代人的长辈。血缘和亲情的纽带把八零后和五零后这两代各方面都相差甚远的人凑到了一起,这命运玩笑似的安排,让我也有机会近距离观察这些距今半个多世纪前的“新人类”,或者用阿列克谢耶维奇的说法,叫做“苏维埃人”。

苏维埃人到底包含什么意思?阿列克谢耶维奇解释说,苏维埃人是一群与苏联共同成长,从小受纯正苏联式教育的人,并且,他们“执着于理想,将理想深深根植于自己内心,决不妥协——国家成了他们的宇宙,取代了他们的一切,甚至生命。他们无法摆脱伟大的历史,无法和那段历史告别,否则就失去了幸福”。

这是一代把个人的命运和心灵都完全托付、交给国家的人,他们根深蒂固的观念是:国家大于个人,集体意志大于独立性。无论在时过境迁的今天他们如何善于隐藏、伪装,但那种从外到内的“螺丝钉精神”和对于国家的执念,自他们的童年期开始,便如幽灵般笼罩在他们身上,不可撤销。

作家阿城写过一篇叫《成长》的短文,关于一个与祖国同岁的人的前半生。这似乎就是一个典型的“中国苏维埃人”样板——他们起着大致相同的名字,念着相同的课本,写着年复一年相同的命题作文,还拥有共同的虔诚信仰。当然,所有这些事情在今天看来都显得十分荒诞,正如《二手时间》带给我的时空错位感。当这一代境遇特殊的人随着时间逐渐老去,成为今天领取社保的退休老人时,我感到一个时代正在悄然转身,准备离开。

“不是老人变坏了,而是坏人变老了”是一句颇为流行的网络语,言语间形容的,似乎恰好也是我那生于五十年代的父辈们。有人还借此进一步发挥说:几十年前,年轻人在广场上跳交谊舞,不顾老年人的感受。如今,老年人在广场上跳广场舞,不顾年轻人的感受。几十年前,年轻的红卫兵打、砸、抢、烧,祸害了一帮老年人。现在,一些老年人碰瓷、讹人,自己摔倒坑人,祸害了一帮年轻人……

以上的说法并不完全脱离事实,但有时候我也不禁会想,这一代所谓的“苏维埃人”除了不断被今天的年轻人调侃、咒骂、唾弃之外,难道就没有别的东西值得我们反思?就像阿列克谢耶维奇为我们呈现的这个复杂、多维的群体那样,他们并不应该被过于简化地理解为几句话,甚至浓缩为几个词。

在《二手时间》里,作者访谈了生活于苏联的众多普通人,他们的共同特征除了抱怨苏联垮台后俄罗斯生活的不公和社会风气的败坏之外,其实还包含一些今天已经缺失品德。例如:节俭、朴素、对于金钱有一种平均主义的理念。当然,最为典型的特征是,他们对于斯大林都有极高的崇敬,认为他是最伟大的领袖,同时也笃信铁腕治国、严刑峻法对于一个国家的重要性。包括我的父辈在内,“苏维埃人”普遍认为戈尔巴乔夫是一个十足的叛徒和罪人,是拿着美国黑钱的秘密间谍。历史在他们眼里总是黑幕种种,现实在他们眼里总是帝国主义包围。我记得大约十年前,我父母第一次得知我在媒体上发表评论文章时,语重心长地对我说:不要被别有用心的坏分子利用。

类似的小细节很能说明这一代人每天在想些什么、担忧些什么。我的父辈们早年间原本是很乐观很有理想的共产主义青年,可是,经过时间的长年折磨,当他们熬到退休的时候,我发现他们无一例外都变成了很悲观的人,至少变得很习惯从坏的方面看待问题。对于生活的不安和焦虑似乎一点不比我们少。

有时候,连年轻人都不愿意去发的牢骚,“苏维埃人”却很愿意表达:例如关于苏联和俄罗斯政治、民族、改革等等宏大话题。阿列克谢耶维奇在《二手时间》里的访谈几乎可以被视为前苏联老革命们的“抱怨集”和“牢骚集”。每每读到这些段落,又让我眼中时时浮现出身边长辈们聊天时的言辞,他们时而骂贪官、时而骂社会不公、时而骂贫富差距。简直就是一群老年愤青。这个时候,“苏维埃人”的共同性格特点在他们身上展现得一览无余,他们是档案里的老党员,也是生活中的老炮,那种自少年时期习来的国家主人翁意识,让他们当之无愧成为了当下最喜欢议论时局与政治的人群。当然,议论的出发点和今天的年轻人截然不同,他们当中其实有一部分是发自肺腑地认为,国家真的是属于他们的。

作为一个晚出生三十年的人来说,我很难理解这种主人翁意识。

正因为不理解,这造成了很长一段时间我认为中国已经不存在这类纯正的“苏维埃人”。老年人们愈加趋于世俗的追求和想法,让我觉得他们不过已经变成了普通的、庸俗的老年人而已,所谓信仰实则早已失落。但我后来却发现,热衷于养身保健和跳广场舞其实并不一定与年轻时的理想相违背,碰瓷、讹人也不见得就是没有信仰追求的表现。这一点,无论是前苏联还是中国,生活在这两个国家的“苏维埃人”都保持着高度的一致性。

“苏维埃人”并不能简单地等于“坏人”或者“思维陈旧的人”,他们是信仰失落的一代,说文艺点叫做“垮掉的一代”。红色教育曾经真正在他们内心生根发芽,然后随着时代变迁慢慢凋谢,但并未彻底消失。阿列克谢耶维奇对于这个红色帝国臣民的同情与反思,让我想起了曾经深刻观察苏联社会和文化的以赛亚·伯林。

正如以赛亚·伯林在《苏联的心灵》里所说,苏联人从来没有失去信仰,也没有从马克思主义者变成世俗的机会主义者。实际上,“苏联还是普遍信仰着一种庸俗的、简单化的马克思主义——或许在策略上有所变化,但在战略上没有改变……他们确实对于他们立国的基本原则深信不疑,由于还存在着许多其他可能与之竞争的体系,在他们的原则被普遍接受以前,他们都会保持警惕和危机意识。”

伯林更愿意把苏联看做一个巨大的教育机构,有着和中小学类似的功能,那就是教导它年幼的公民各种原则,把他们从孩童培养成人,同时也要确保他们不会被外来的野孩子带坏。长此以往,这些“孩子”的头脑中,自然会因这种教育而形成一套无形的律法。伯林所说的这一番话已经时过多年,但其所论述的这群“孩子”和背后的教师,其实一直以来并未发生本质改变。

坦白说,看着五零后的父辈们逐渐老去,我内心难免有唏嘘:这一代人经历了我们无法想象的粗粝的生活,并且,他们过去曾经坚信过的东西后来被认为没有价值。我想,承认这个事实会对一个人造成不可补救的致命打击,令人崩溃。那么反过来说,广场舞、唱红歌、碰瓷、讹人等等是不是可以被视为他们为了在现实中补救自己内心失落的部分而做的事呢。当人们在指责“坏人变老了”的时候,我们是否想过问题根源并不在“坏人”,而在这个社会呢?

别了,曾经的“苏维埃人”。他们无法理解我们这一代,我对他们的许多看法也不能认同,但这不妨碍我容忍他们的不同意见,并且学会尊重、照顾他们。承载着一份难得的历史记忆的他们像病人一样应被善待,直到我们身边出现一位阿列克谢耶维奇那样有良知的作家,来记录他们的故事群像,直到出现一个像伯林那么伟大的哲人,用思想的手术刀来解剖他们的心灵——这不是为了告慰逝去的一代,而是为了警醒新的一代。

图书信息:

《二手时间》

作者: S.A. 阿列克谢耶维奇

译者: 吕宁思

出版社: 中信出版社

出版年: 2016-1-1

页数: 592

定价: 55.00元

装帧: 平装

ISBN: 9787508658346