因难民问题和恐袭问题无比焦灼的欧洲,也许还要面对一个问题:新老欧洲的步调不一,以及潜藏的分歧危机。

去年在波兰华沙旅行时,恰逢一场浩大的游行抗议。当时我只粗略知道游行抗议的目标是移民政策,回到酒店求助翻译软件才明白,这是在抗议政府接纳难民。当时,难民问题尚未激化。不久后,随着大批难民涌入,欧盟公开分摊难民方案,波兰于去年九月底爆发了一场更大规模的抗议,七千右翼分子抗议波兰政府接收难民的计划。

▲ 2016年2月6日,欧洲多国爆发反移民集会示威。

在随后的十月大选中,已在波兰执政八年的公民纲领党下台,右翼在野党法律与公正党上台。法律与公正党的竞选纲领主要有二:一是反移民,一是增福利。二者均迎合了波兰民意。

▍恐袭与难民简单关联,是不负责的判断

在巴黎恐袭事件发生后,新一届波兰政府率先宣布将不会实施欧盟制定的难民分配计划。比利时布鲁塞尔暴恐案发生后,波兰总理贝娅塔·希德沃再度表示,波兰此后将不再根据欧盟难民分配计划接收难民,因为政府必须首先确保本国公民的安全,并称欧盟并未从恐袭中吸取教训。

将恐袭与难民问题简单联系在一起,这当然是不负责任的判断。欧洲被恐怖主义侵袭自有历史原因,冰冻三尺非一日之寒。但去年的无差别接收难民确实会埋下隐患,谁也不能判断有多少恐怖分子混入其中,又有多少难民会在失望中转投极端主义。波兰并非强硬对待难民的唯一,匈牙利的表现更为强硬。它早早启动边界管制,甚至出现暴力阻止难民进入的事件。

波兰和匈牙利同属维榭格拉德集团成员,集团的另两个成员——捷克与斯洛伐克同样在难民问题上持强硬立场。四国曾集体发表声明,拒绝接受欧盟提出的重新分配12万名难民份额的方案。这四个国家均地处中欧,当年同为政治范畴的东欧国家,在东欧剧变后转向西方,2004年一起加入欧盟,并加入申根协定。

对于欧洲有这样一种划分,即将冷战时期隶属西欧的国家称为“老欧洲”,将东欧剧变后易帜的前东欧国家称为“新欧洲”。维榭格拉德集团四国以及波罗的海三国、罗马尼亚、保加利亚、阿尔巴尼亚和前南地区各国均属“新欧洲”之列,相比之下,波罗的海三国地处偏远,罗马尼亚和保加利亚两国自身问题多多,前南地区各国局势初定,维榭格拉德集团四国无论政局、经济发展还是在欧洲的话语权,都是“新欧洲”的翘楚和龙头。

▲ 资料图:维谢格拉德集团4国总理会晤讨论乌克兰局势。

当德国最先向难民敞开怀抱,同样高福利的北欧各国紧紧跟随时,维榭格拉德集团四国却第一时间采取了抵制,斯洛文尼亚等也紧紧跟随。当然,德国和北欧诸国也没有比它们支撑更久,同样在难堪重负的情况下被迫实施了边境管制。

但即使如此,许多人仍对“新欧洲”的强硬表示忧虑。他们认为,在加入欧盟时,对欧洲价值观的认同是这些前社会主义国家被接纳的重要条件,其中就包括开放市场、透明政府、媒体独立、开放边境、文化多元和保护少数民族以及不歧视外国人等。而他们在面对难民时的表现,多少说明这些价值观尚未完全被这些国家所接受。

▍关于难民,横亘在新老欧洲的现实问题

这个说法当然有一定道理,在自由的欧洲世界,前东欧国家当然是后来者,需要时间去改变。但在难民问题上,新老欧洲的步调不一或许并非这么简单,左右各国思路的也许并不仅仅是价值观,还有现实问题。而当我对这些现实问题一一检视时,又会诧异地发现:这些现实问题不仅仅是新欧洲的问题,也是老欧洲的问题,二者的区别不在于谁有谁无,而在于谁先谁后。也就是说,在难民问题上,往往是新欧洲先感受到危机并采取措施,老欧洲先是批评新欧洲的做法,再后知后觉,走上相同的路。此中所暴露的问题,其根源也许在于欧盟自身。

先说说地理问题。德国和北欧各国是此次难民潮的“终极目标”。匈牙利作为前往德国的必经之路,受冲击最大,也最先启动抵制。尽管匈牙利仅仅是个中转站,但匈牙利政府担心一旦德国、奥地利等国启动边境管制,大量难民将滞留匈牙利。事实也的确如此,难民问题爆发不久,德国和奥地利就暂时恢复与匈牙利的边界管制。

波兰、捷克和斯洛伐克等国的情况不如匈牙利这般严重,但同样地属中欧,算作难民潮第一线,且同样担心德国等国家一旦无法接纳更多难民,后者将蜂拥而至。

与其批评维榭格拉德集团四国的强硬,不如检讨为何德国和北欧诸国在开闸后又筑起篱笆,这是不是暴露了欧盟在难民问题上的缺乏协作?是不是说明了欧盟没有正确预估形势,更没有做好准备,无法形成对难民从接纳、甄别到认可等各个环节上的有序控制?

再说说经济问题。东欧剧变后,前东欧各国发展不一。与“老欧洲”距离最近,在体制上也最为开放的维榭格拉德集团四国发展最好,以人均GDP计算,都已早早迈入发达国家行列,前苏联加盟共和国则明显滞后。而在前苏联加盟共和国中,始终极具抗争意识的波罗的海三国发展又相对较好,被前苏联体制羁绊较深的乌克兰和白俄罗斯等则发展更慢。

这种情况与地理位置有关,但跟体制关系更大。它印证了一个道理:前东欧国家的转轨,谁拥抱欧洲一体化更为彻底,谁的发展就更顺利,谁无法割断与前苏联体制的联系,发展就不顺畅。相比之下,乌克兰和白俄罗斯作为前苏联的心脏地带,旧体制极为强大,固有的权贵利益分配根深蒂固,严重影响了经济转型。

但即使“新欧洲”奋起直追,发展极快,它们与老欧洲的经济仍有一定差距,即使已经迈入发达国家的维榭格拉德集团四国也是如此,尤其是比较对象是高福利的德国和北欧诸国时。对难民问题最为强硬的匈牙利,2008年时就受到经济危机重创,近年来财政吃紧,对难民安置问题自然心怀恐惧。捷克和斯洛伐克的情况要好得多,但存在同样心理。

波兰却是一个反例,它看似并不起眼,但被一些经济学者誉为“近25年来世界唯一真正经济奇迹”,已是欧盟第六大经济体,地位相当重要。如果说波兰作为一个反例尚不够充分,那么老欧洲的英国拒绝加入难民配额系统,并将在不久后举行决定是否脱离欧盟的全民公投,则侧面说明了经济问题也许并非唯一问题。

英国和波兰其实有些相似,两国内都有较强烈的声音认为欧盟部分规定限制了本国主权,二者均未加入欧元区,而是继续使用英镑和兹罗提,二者近年的经济局势都强于大多数欧盟国家。在英国的“脱欧派”看来,申根区人员自由流动以及松懈的边境管控对英国安全是一种威胁,开放边界正在将欧洲公民的生命置于危险之中,比利时恐袭事件加剧了这一认识。

▍难民问题背后的真正隐患与压力

更大的反例也许是德国自己。去年9月16日,柏林副市长柴亚表示:“对于德国这个有能力举办世界杯、奥运会的国家,解决难民问题根本不存在什么经济上的困难。”但事实很快就告诉了他,难民问题绝对不仅仅是经济问题,不同文化、宗教碰撞产生的社会隐患才是真正压力所在。

宗教原因确实值得一提。作为曾经的世界中心,欧洲因为两次世界大战的重创,从原先的优越感爆棚滑向了另一个刻意强调“政治正确”的极端。这种“政治正确”的集中呈现便是“文化相对论”,当年的“欧洲文化最先进”变成了“文化无优劣之别”。也正因此,多元文化政策在西欧地区成为共识。多元文化在民族政策上的体现,便是不要求移民改变自身文化特色。

“新欧洲”明显不一样,它们的文化相对更为单一。波兰就是典型例子,90%的人信奉天主教,捷克的天主教徒比例也极高。维谢格拉德集团四国的穆斯林人口均占本国人口的不足1%,而法国和德国的穆斯林人口占总人口比例分别为7.5%和5.8%。目前,波兰、斯洛伐克和匈牙利均由右翼政党执政,均反对任何削弱“欧洲基督教文化”的举动。斯洛伐克政府就曾表示“我们只接受叙利亚难民中的基督教信徒,不接受穆斯林”,他们也不认为此举有涉歧视,而是保护,因为“斯洛伐克境内没有清真寺,就算收留穆斯林难民,他们要如何融入社会”?匈牙利总理也曾表示,大规模涌入的穆斯林移民恐威胁欧洲的基督教文化和价值。

但这种担忧已不是“新欧洲”独有,老欧洲也在难民潮和恐袭后出现了这样的情绪。如比利时恐袭后,希腊民间就产生了对官方接纳难民的抵触情绪,认为难民的风俗和宗教和当地居民“不兼容”。德国科隆的大规模性侵案后,美国《时代》周刊也认为,这将使得欧洲“嘴上不说、但心里对移民抱有的各种恐惧公开化——包括对文化碰撞的恐惧、对暴徒人数多过警察的恐惧、对向那些憎恶女人的人宽容地打开大门的恐惧”。

▲ 2015年8月21日,马其顿边境遭数千名非法移民冲击,引发冲突。图片/腾讯图话栏目

再以德国为例,目前德国已拥有1600万移民,接近总人口20%,其中穆斯林达400万。后者的文化封闭性同样被德国政府容纳,但部分穆斯林习俗确实存在与现代文明不符的一面(如目前德国穆斯林男性中,多妻者达35%),成为了对欧洲民主宪政及基督教文化价值的重大挑战。

在我看来,老欧洲未必应该在这个问题上指责新欧洲,因为从公元10世纪以来,匈牙利就被称为欧洲的“基督教之盾”,无论是13世纪的蒙古人,还是17世纪的奥斯曼人,都在这面盾牌前停下扩张步伐。甚至可以说,没有这面盾牌,就没有如今的欧洲价值。正因为这样,“新欧洲”在宗教问题上的忧虑或许并非完全不合理,毕竟,因为历史原因,它们对某些外来宗教有着巨大的恐惧。

欧洲有着悠久的接纳难民的传统,而且近百年来,其内部人口迁移常常是由东向西。如十月革命后大批俄国人涌入西欧,到了冷战期间,1956年的匈牙利事件、1968年的“布拉格之春”和八十年代的波兰危机,都造成了大量人口流亡西欧。东欧剧变后,也有大量人口流向西欧。

这次接纳难民的急先锋德国更是有着丰富的接纳难民经验。二战后,西德主张自由开放,1949年将难民庇护条款第一次列入宪法,规定“所有被政治迫害的个人受到政治庇护”,从此接纳了许多来自苏联、东欧和东南欧的难民,东德人更不必说。上世纪80年代中期开始,大量避难者开始进入德国,其中多数来自伊朗和黎巴嫩。到了90年代,统一后的德国一方面要接收流落海外的德国人回归,另一方面也接纳了大批前东欧国家的民众,以及在中东和前南地区战乱中流亡的难民。

但这次难民危机与此前完全不同。它不是欧洲内部的人口迁移,目的也不像冷战时期寻求政治避难那般单一。即使难民都来自中东地区,也来自不同国家,即使宗教信仰相近,文化与社会阶层差别也较大。冷战时期,无论是匈牙利、捷克、波兰还是翻越柏林墙的东德人,高素质群体的比例都相当高。即使是文化素质相对较低的群体,也因为语言和习俗的相近,得以较快融入社会,能够参与到社会建设中,成为欧洲在两次世界大战后复苏,成就“黄金三十年”的重要砝码。但即使是德国这样的受益者,当初面对难民时也出现了种种问题,德国政府被迫于1993年大幅减少难民权利,并最终通过了新的难民审核程序法。至于眼下,欧洲经济陷入停滞,高福利的负面效应逐渐显现,新移民的融入又极不乐观,甚至有背道而驰的可能,欧洲面对的压力更大。

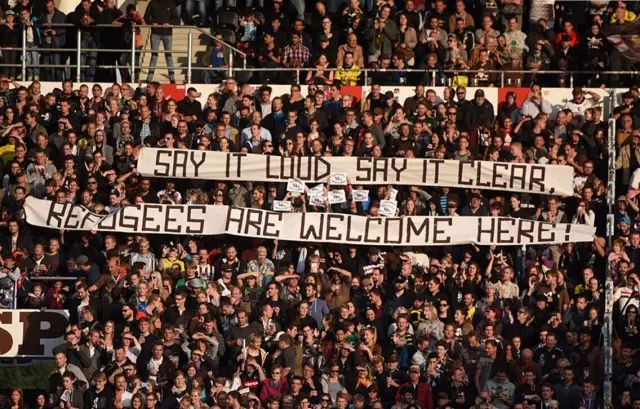

▲ 德国汉堡的一场足球比赛中,观众打出“欢迎难民”的标语。图片/腾讯图话栏目

▍道义和情怀的思维无法解决实际问题

此前,当德国“敞开怀抱”接纳难民时,国内知识圈也产生了争论。一方担心欧洲“绿化”,认为欧洲应该封闭,另一方则认为欧洲人自己都选择了接纳而非歧视,我们有何资格歧视其他种族。我则认为,两种思路都有狭隘一面,前者漠视价值观,后者同样没有价值底线。以道义和情怀衡量问题的话,以默克尔为首的欧洲政治家们当然值得推崇。但无论是当下欧洲,还是我们,都往往习惯只用道义和情怀来看待问题,这种政治小清新的思维,压根无助于解决实际问题。

欧盟的制度设计早有缺陷,在其一体化制度设计里,贯彻了共同边界与人员自由流动,却没有统一的难民和移民政策,以至于面对难民时各自为政,甚至互相推诿。自由开放的欧洲价值观当然没有错,但当下欧洲仅仅拥有开放多元的价值观和丰沛的人道主义,但却不具有与之匹配的机制和能力。

相比之下,欧盟采取“掏钱买平安”的手段,将土耳其作为安置难民的收容站,虽然看起来“市侩”,却不失为一个办法。只是,欧盟与土耳其达成协议后第二天,土耳其伊斯坦布尔就遭遇爆炸袭击,几天后又是比利时恐袭,都给未来蒙上了阴影。一方面,土耳其自身的动荡,加之此前已有近三百万难民及非法移民的负担,注定其无法对难民进行真正妥善的安置;另一方面,恐袭带来的恐慌也会加剧欧洲对难民的敌视(即使大多数难民压根不是恐怖分子),这道篱笆搭起后很难拆除。

有意思的是,将土耳其作为收容站,与当年东欧地区成为“基督教之盾”的本质并无不同,从这一点来看,“老欧洲”与“新欧洲”在难民问题上确实只有先后之别。

也就是说,难民问题在一定程度上暴露了新老欧洲在步调上的不一致,甚至会影响欧洲一体化的进程。但这个问题不能仅仅归咎于前东欧国家在价值观上的“落后”,毕竟,曾经的沉痛使得它们对危机更为敏感。它们将难民问题视为文明战争,甚至提出“欧洲将会变成欧罗巴斯坦”的担心,在某些人看来或许杞人忧天,但绝非无因。

相比欧洲的安全问题、新老欧洲的分歧问题,更值得担心的问题也许是:对于欧洲人来说,难民权到底能不能超越种族和宗教信仰?以基督教为普遍规则的欧洲人还能不能继续包容其他宗教信仰?如果能,他们拿什么来消弭价值观上的不和谐,又如何破除各种衍生问题?如果不能,他们又会选择何种方式将之拒之门外,会是历史的倒退吗?

【注】本文原标题为《难民会让新老欧洲分裂吗》