昨晚正好和几位前媒体人吃饭,大家聊起今天的奥斯卡,我说今天的最佳影片可能会给《Spotlight》(片名中译《聚焦》)。果然,预测命中。

我的预测逻辑是这样的。第一,今年是奥斯卡的小年,没有特别的大热影片;第二,在这样的情况下,评委会选取“政治正确”的电影会是高概率事件。比如2010年,奥斯卡的最佳影片颁给了《拆弹部队》,就是因为有伊战概念,而片子本身很难说特别出彩。

相比之下,《Spotlight》的品质和卖相比《拆弹部队》要高出一格;而且也当仁不让是一个主旋律影片。它讲述的就是一群孤独的调查记者,在外界的冷眼下,默默地做着一件别人看来毫无意义的事情,最终引爆了整个美国。

这部电影的叙事风格类似白描。我们许多做过调查报道的记者认为,这基本是一部“纪录片”式的职业戏。但好在这个职业本身,就拥有足够扣人心弦的叙事资源,而且也天然符合“智慧、正义、勇气”这样的主流价值观。

题材如此讨巧,而编剧本身十分精细,并顺便摘走了最佳原创剧本奖。作为一个20年的影迷,和10年经验的媒体人,是第一次看到自己以前的工作生活模式,被原封不动地搬到了大荧幕上,并获得全世界的瞩目。再看看电影海报上,一个屌丝记者背着包孤独地探寻真相,难免有一种“忆往昔峥嵘岁月稠”的感慨。

所以这篇文章,既是向大众推介今年的奥斯卡最佳电影,也是在追忆一个正在中国消失的工种,“调查记者”。

▍叙事模型

近年的影视剧中,有一个品类发展很快,就是职业剧。比如《纸牌屋》讲政客,《国土安全》讲间谍,《大空头》、《华尔街之狼》、《亿万》讲金融业,《硅谷》讲科技创业。这些职业本身,当然有一定的神秘性,而且自带狗血功能,自然成为好莱坞编剧们关注的话题。

而新闻业本身,也是一个从不缺故事的行业,其叙事资源也不会被敏锐的编剧忽略。好莱坞王牌编剧艾伦索金即有名作,《Newsroom》,讲的是一群新闻精英主义的电视媒体人,如何在权力和资本之间,骄傲地维持着自己新闻专业主义的立场。

《Newsroom》呈现了新闻业作为“第四权力”的工作日常,它的逻辑基本面是完全真实的,但因为过于精英主义,并未获得足够的传播。

相反,《Spotlight》的叙事模式,具备了打动普通大众的各种元素。其实,就是我在文章开头提到的,“一个屌丝默默做着孤独的事情,经过常人难以想象的忍辱负重,最后成功影响了全世界”,这种叙事模式是最经典的流行公式。

比如说,新近成为中国电影票房冠军的《美人鱼》,即符合这一模式。再比如说,中国最流行的小说,一样如此。《三国演义》中刘关张逆境中的扩张,《水浒传中》一群草莽英雄的崛起,乃至《西游记》中落魄高手历经九九八十一难取得真经,等等等等莫不如此。

再看好莱坞的流行文化。例如真人版《变形金刚》,再到美国的票房冠军《星球大战》等等,还是一个套路。而在中国当代,则是金庸群侠,要么屌丝出身,要么忍辱负重,都在不停地打怪升级,最终成为一代盟主。在叙事模型上,我们可以把星球大战,视为美国人的金庸武侠,只是世界观的设定,放到了全宇宙。

再来看《Spotlight》的叙事,一样如此。就是一群调查记者,在各种压力之下,孜孜不倦地在蛛丝马迹中寻求信息突破的可能性,最终完成了扎实的证据拼图,将主教从神坛上拉下了马。

当然,这个行业和间谍一样,还有另一层特殊的叙事优势,即日常工作本身,实际和侦探没有本质区别。只要从记者的视角出发,就会和警察断案一样,进入一个充满悬念和压力的世界。导演自然无需添油加醋,就可以获得足够诱人的戏剧张力。

这也是为什么许多人觉得电影本身十分“纪录片”,但还是不断被悬念推进,一口气看完这部电影。因为以前我们的本职工作就是如此的引人入胜,相信这也是吸引许多人从事这个行业的原因。

▍世界观

作为一部电影,导演虽然可以有虚构的机会,但却处处严格地遵循现实逻辑。以致在观摩本片时,我恍惚回到了自己以前的办公室。这方面我们可以从调查团队,和他们面对的人群,这两个维度来作检视。

一个调查团队,当然得有一个嗅觉敏锐的主编。主编大人来自大报《纽约时报》,非波士顿本地人,中立于本土的利益网络,敏锐地从蛛丝马迹中嗅到了一个大新闻,然后毫不犹豫地抽调重兵,并许以足够分量的版面资源,促成这一报道。

而在调查组的leader,我们国内称之为“特稿部”或者“深度部”负责人,则是排兵布阵。一方面从历史资料中获取可能的线索,另一方面则从关系网络中撬开关键消息人的嘴巴——我们这行通常称之为“拿料”。

看资料获取线索就是一个技术活。比如电影中,记者们要在以往的报纸中比对各种数据,类似今天的“数据挖掘”;而请求法庭公开的文书,也需要越过层层障碍,就像中国的同行们,要和各个政务机构软磨硬泡,获取各种材料。有时候一份十万字的材料中,只有一句话有用,但这一句话,可能会调校调查方向,成为指向真相的关键支点。这灵光一现的突破时刻,往往会让记者兴奋到出现生理反应,也构成这部电影的叙事主脉。

除了冷冰冰的资料,找到并撬开关键“深喉”的嘴巴,则是一个更具挑战的事务。任何一件被掩盖的丑闻,都意味着利益博弈的极大失衡。在《Spotlight》中,弱势一方的各种举报被长期忽视,而强势一方如教会则具备强大的资源,足以影响法院和政府,以及各种社会精英。而长期缄默的律师,则成为信息突破的关键口。

无论是在电影中,还是在真实的新闻工作中,律师往往会成为调查报道突破的关键先生。这个群体成为最纠结的一群人,在职业道德和社会正义之间挣扎。电影中的三位律师,既是调查突破的关键,也是剧情推进的节点。这部电影只需要如实地呈现律师的挣扎,就足以博取观众的掌声,而事实也正是如此。

至于整个电影中幕后掌控的主教,则是一个真实却又幽灵般的存在。从电影角度来说,他是弱势主角逆袭要干掉的终极大BOSS,有点像哈利·波特需要面对的伏地魔,而在现实生活中,也确实有这样一个掌管宗教的大BOSS,在背后控制着事态的进展。

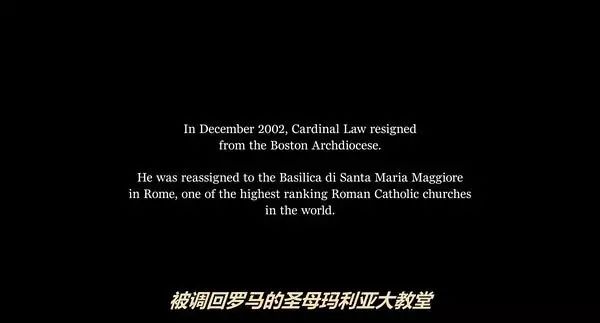

哈利·波特打了七集之后终于干掉了伏地魔,而《Spotlight》中,报道引发了巨大的轰动,主教最终也只是换个教堂。这是调查记者对阵意识形态管理者的有限胜利,不狗血,很真实。

▍中美之变

电影中的主编大人,现在担任《华盛顿邮报》的主编。这是一个时政大报,他们的故事也曾经被改变搬上银幕,就是讲水门事件的《总统班底》。也是青年屌丝记者逆袭,而且把总统拉下了马。那个故事中,“深喉”成为新闻行业的专有名词,就是“爆料人”。

大约十年前,我曾经去过华盛顿,远远膜拜了下当年的新闻现场“水门大厦”,一个并不起眼的建筑。后来也在华盛顿的新闻博物馆,看到了一个国家的首都,如何精心保存着自己的新闻事业。

现在,距离《spotlight》当年的调查报道已经过去了15年,距离水门事件也有44年,互联网让整个世界的新闻出现了极大的变化。

在美国,新一代的记者已经不需要像《Spotlight》中那样,费力地从旧报纸中搜寻可能的线索,互联网上可以轻松地检索到全世界的海量信息,意味着调查记者的工作效率大大增加。

但另一方面,传统报业则被互联网取代。在商业层面,默多克收购了《华尔街日报》、贝索斯收购了《华盛顿邮报》、马云收购了《南华早报》。娱乐大佬和科技先锋成为报纸的控制者,而调查报道作为成本最高的“新闻奢侈品”,也随着纸媒商业上的衰退而步步衰落。

在中国,伴随着报业衰退和互联网兴起的,是一波全新的政经周期。许多当年优秀的调查记者转入新媒体,如我这般创业者也大有人在。

其实这10多年来,中国从不缺乏普利策级的调查记者,他们的工作可能比《Spotlight》更具挑战性,也更考验智商、情商和勇气,但最终为这个工种树碑立传的却是美国人,是好莱坞。

如果我们把好莱坞视为美国的主旋律指针,相形之下,中国同行的遭遇则完全相反。这个群体的日益凋敝,已经无法言说,只剩下一些因工作属性而自带的审美价值。

从这个角度上看,中国记者看《Spotlight》,是一封写给自己的情书,也是写给上一个时代的一曲挽歌。

本文原标题:《<Spotlight>:逝去岁月的一曲挽歌》