对整个文革,沈先生的自我评价是,“我在‘文化大革命’中间总算比较风平浪静地过去,没有犯什么大错误”。

…………………………

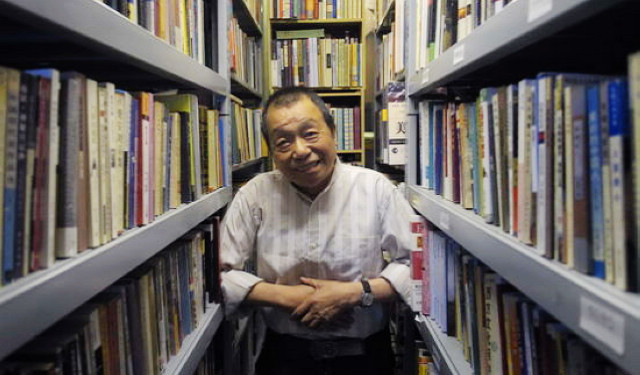

沈昌文先生的文革成绩单

文/张丰

沈昌文先生是我崇敬的出版家和读书人,他在三联出的那些书、他主持的《读书》杂志,影响了好几代人。因此在读他的回忆录《也无风雨也无晴》时,我就有一点紧张:他是怎么度过文革那些岁月的?曾经批斗过谁,又说过什么违心的话?

对文革后出生的一代来说,在整体上把握文革的恶并不困难,难的是对知识人在文革中具体境遇的感知。从整体上看,被改造、批判、残害,似乎是知识人的普遍命运,但我们仍需要具体了解,一个人在那种环境下,究竟做过什么,说过什么,遭遇了什么具体的压力。我对作为个人的知识分子在当时如何自保或揭发、批判别人很感兴趣,这并非是后生的狂妄,而是深感包括自己在内的大多数人,本质上都是软弱的,把自己放到那个时代,也并无宁折不弯或洁身自好的可能。正因为此,每读到当事人回忆,当初是如何迫不得已地揭发同事,常有身临其境之感。其中,回忆者的语气,或看似无心的遣词造句,尤其值得反复把玩,他们在强调什么,又在掩藏什么?从中能真切感受到他们处理这些文字时的压力——通常都让人心痛。

沈昌文经历的“阶级斗争第一课”,是在1953年。上面给了他一个特殊的任务,暗中监视同样从上海来北京的余时光,每天暗中观察他几点出几点回,填一个表,每周汇报一次。阶级斗争初体验,沈昌文的感受是:“我很紧张。余时光是我好朋友,我们一起参加工作,怎么能做这事呢?但是无可奈何。当时为了加入青年团,都不得不照办。一个星期报告一次余时光的活动,应当说对不起朋友。事实上余一点问题都没有,后来上面也向他道歉了。但我的秘密卖友,却始终没向他道歉过。现在余兄也作古了,我就向人民道歉吧。”

这时的沈昌文,是“政治上要求进步的时期”,入了团。但是好景不长,1957年反右派斗争开始,人民出版社内部开始整风。“人事部门本来对我印象不佳,认为我这个人从来立场有问题,差不多就要划上右派了。”这时,他的领导范用帮了他,他悄悄告诉沈昌文,有个戴文葆马上就要被划为右派,赶紧站队表态。“听范用告诉我这消息后,连夜写了一张大字报,批判戴文葆在反右时的言论‘别有用心’,质问他想干什么。后来我被认为是第一个起来反对戴文葆的,将功折罪,于是就只定为中右分子。”

文革不是“五一六”一天炼成的,对普通人来说,在文革开始之前,都经历过不同程度的“锻炼”。从小在上海底层生活,伺候过各色人等的沈昌文,并不缺少察言观色的经验,但是并不是每一个知识青年,都能有他那样的能力。沈昌文做校对的时候,有个叫胡文珂的女孩和他很要好,她对沈昌文的行为非常不理解,希望他不要参与政治,安心做业务。“我已经认识到我们出版社没有政治是不行的,而且我还一定要入党。再加上我有一个机会,没有被划成右派,揭发了戴文葆,所以我要进一步表现。这样我们两人常吵架,她的一句名言:你一参加政治活动,我就觉得你的形象开始丑陋了。我觉得这是她的资产阶级美学观点。”

“她的宗旨跟我不一样。我是迫切地要向上爬的,我不甘心做小事情,做小事业。”对,是“向上爬”,当你读到这一段的时候,你不会觉得可笑。沈先生是作为朦胧的爱情来回忆的,反右开始,这个女孩子就被遣散了,沈昌文以后还在经济上接济她,但她最终死掉了。沈先生讲这段故事的时候,内心应该是沉痛的,他的语气非常坦诚,他并没有做出要反思的样子——对一个年轻人来说,在那个时代,相信自己所做的是正确的,这应该是一种真实。

文革开始,沈昌文是人民出版社一个编辑部的主任,向他发难的是他的副主任金作善。金作善的大字报指名道姓要沈昌文交代所谓“出版黑线”问题,用词非常尖锐。金作善说沈昌文和黑帮分子王子野有割不断的联系,王子野是人民出版社的最高领导,批判单位最高领导在文革中是普遍行为,但顺道拉自己的竞争对手下马,明显是藏了私心。而批判王子野,则有可能是一种更高级别的“私心”:文化部的一个副部长找人民出版社的一些干部,让他们揭发王子野。在批斗大会上,沈昌文被迫和王子野划清界限,并揭发说王子野从来不喜欢在社里吃饭,每顿饭都要回家吃,这说明他一向不愿意同革命群众打成一片。沈昌文解释,“这帽子很大,其实事情很小。这种办法叫明批暗保,让自己也蒙混过关”。从旁观者的角度看,这种性质的揭发,可能不会对被批判对象造成致命伤害,因为所说不过是生活小事,但对被批判的当事人来说,感受就未必如此了。《沈从文的后半生》中所记范曾对沈从文的攻击,有一条就是在家听西洋音乐跳舞,这让沈从文愤怒不已。对熟人而言,揭发生活中的细节,也许反而是一种情感上的伤害。

在文革初期,沈昌文参加过不少批斗,但他大多没有提及,“揭发程度”应该都不及对王子野那次。唯一的例外是批斗陈原,在人民出版社,王子野、陈原和范用三位先生,都可以说是沈昌文的恩师,对他多有提携。“记得很清楚的是一位同乡朋友要我去批斗陈原。陈原当时同我已不在一个单位,原本可以不去,拗不过,因为这位陈原的旧部一直想当批斗陈原的专家,只得去了。当时没发言,事后写一大字报,把陈老当时苦心孤诣劝我读书上进的事,大骂一顿。这是忘恩负义的典型(我很感念陈老对我这些从不计较,在此后的年代里,特别是改革开放年代,他对我依然故我,照样事事体贴关照)。”这段话很值得玩味,被同乡拉过去,并不是组织要求,为何竟然“拗不过”?既然批斗时没发言,回去后为何又补写一张大字报?沈先生对自己进行了非常严厉的批判,用了“忘恩负义”一词,但我更感兴趣的是,他是否曾当面向陈老道歉?可惜文中没有提及,文中的括号,看起来更像是最后修改文稿时加的,因为就全书来说,沈先生并没有用括号来进行补充说明的习惯。

沈昌文性格温和,为人谨慎,又有上海人的聪明。为了应对金作善的批斗和被王子野牵连,他干脆加入了另一个造反派“遵义兵团”,这是一般读书人很难做来的事情。当然,他之所以能够平稳度过文革,和军宣队的进驻有关,军训队的一个负责人曾留学苏联,而沈昌文又喜欢学俄语,他们甚至可以在一起练习俄语对话。因此,尽管军宣队进来后,“遵义兵团”就不当家了,但他和军宣队负责人的这层关系,使他少受冲击,甚至享有某些特权,可以查看资料。

当然,任何人在文革中要想轻松都是不可能的。1969年,沈昌文下放到湖北咸宁干校,没多久就兴起了“深挖‘五一六’”的斗争。老干部、老同志们这次成了革命派,被打倒的是文革刚开始的造反派,沈昌文又成了被批判的对象。“老干部反过来斗别人的时候,一点也不手软,那个残忍,简直又难以诉说。体罚不说,更多的是,随便审讯多少小时,不让人睡觉,我幸而虽然参加过造反派,却没当头头,所以老干部们饶过了我。”一个“饶”字,看得人心惊肉跳,足以把我们带回当初的斗争现场。

后来,沈昌文又“混进批林批孔小组”,也只是“天天听专家发言,详细记录,然后做成简报。我不懂孔夫子,大家怎么说,我怎么做,既没有立功,也没有犯大错”。这里的“犯大错”,应该是指文革中的批斗不力,“没立功,也没犯错”,符合他一贯的“居中主义”。对整个文革,沈先生的自我评价是,“我在‘文化大革命’中间总算比较风平浪静地过去,没有犯什么大错误。”这里所说的“犯错”,应该是站在80年代及以后的立场上的总结:没有特别伤害过谁。

这就是沈先生的“文革成绩单”。参详这份成绩单,我们会感到欣慰,也会为那个时代的人性保留一点信心。当然,也许有人会问:当事人对文革的回忆是值得信赖的吗?会不会屏蔽了一些没有勇气诉说的内容?之前读到的各种“牛棚杂忆”中,往往记录的都是自己被批斗的经历,很少有人写自己批斗别人的事(比如上文提到的“深挖‘五一六’”,就很少见老先生们提及),作为整体的知识分子在那个时代的表现,当然是可疑的。但是沈先生所写批斗王子野和陈原,应该是真实可信的,尤其是陈原先生,之后沈昌文办《读书》杂志和三联书店时,仍大力协助,知心不二,可以从一个侧面证明,沈先生并没有隐瞒什么狠毒的批斗行为。

经历过文革的人,正一代代老去,我们期待有更多的文革个人史的出现。也许后来者没有资格评判前人是否真诚,也没资格谈谁是否应该被宽恕,但却可以从前人的足迹中学到很多。

图书信息

书名:也无风雨也无晴

作者: 沈昌文

出版社: 海豚出版社

出版年: 2014-8

页数: 324

定价: 52.00元

装帧: 精装

关于作者

张丰,读书人,媒体人,现居成都。