近来颇多回忆1998年改革风云的文章,其意思颇为明显:面对经济下行压力,希望重温1998年那样大刀阔斧推进改革的勇气和锐气,比如对冗余企业进行关停并转的雷厉风行,比如承诺人民币不贬值的豪气干云等等。

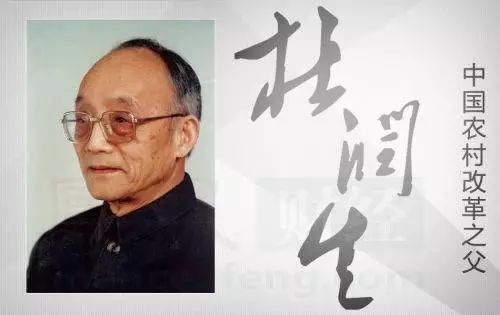

每当现实有所顿挫,人们便希望从想象中初心仍在的当年汲取力量,就像此前万里、乔石和杜润生等改革元老的逝世,便激发了一阵回忆改革初年流金岁月的热潮,而人们字里行间对那段火热时光的回望式向往,也无不寄托着对当下的激励或鞭策。

除了对现实的惆怅之外,这种憧憬式怀旧或多或少也折射了某种尴尬:在改革进行了近四十年后,人们依然冀望于通过关键人物的大有作为来充当历史的推进器,这种自我助推能力的匮乏,不能不说是改革动力机制建设的缺失。

当然,由于时移世易形格势禁,人们在憧憬和向往之余自然也都明白,昔日难以再现,更多不过是情感的宣泄罢了。然而如果抛开种种功利性期许,对改革过往的复盘自有其意义,它或许能让人们更加接近历史的真实,从而发现既有逻辑的破绽,进而更能明了种种自信其实建基于何种现实之上,也因此其难以为继也就没有那么突兀。运气好的话人们甚至能发现“新”的真实,从而演绎出一个更平实也更符合历史真面目的逻辑。

比如重温杜润生那代人的言辞,能让人们更深刻地体认为何他们那代人面对人民有着共同的谦卑。这种谦卑来自一种歉疚之情,作为革命的一代,他们面临着兑现革命承诺的内心压力,因此面对底层民众改善自身生存条件的自发行动,他们更多抱有同情之理解,更愿意以疏而非堵的方式来加以应对和解决。这既体现在万里、杜润生等人对安徽农民自发承包到户的包容与肯定,也体现在任仲夷、梁湘和袁庚等人对逃港潮的理性疏解。理解了这一点,会让人们对改革非人为规划的初始动力和其后相对顺畅的因势利导起承转合有着更清醒的认识。

那么,重温1998会带给人们什么样的感触和启示呢?当年种种在今时今日有没有可资再利用的可能性呢?

回望1998,最先映入人们脑海的恐怕就是二千万下岗职工庞大而模糊的身影。刘欢当年一句意气风发的“大不了从头再来”,差一点儿将其成功转换为一个规模空前的万众创业的故事,然而东北等老工业区从此的一蹶不振,以及每隔一段时间就被媒体以“沦陷”字样加以关注的现实,依然在提醒人们当时的创痛之巨和迁延至今的未愈。

▲ 电影《钢的琴》中的下岗职工们

如今回想起来,当年绝大多数国企员工的牺牲与隐忍依然令人动容,在上山下乡的青少年蹉跎之后,又在中年迎来老无所依,其中况味非外人所能揣摩。细究起来,在其隐忍背后,有着这样的一种思维方式:工作说到底是国家给的,如今这企业国家不办了,也只能如此了。有着这样“认命”的心理的还有地方干部,虽然他们中脑子比较活络的一些人也已经从其中嗅出了一些商机。

关停并转的对象几乎全部是国有企业这一事实本身,基本就注定了1998年的故事不可能再重演:裁汰冗余国有企业,更像是政府的家事,姓社而不姓资,大刀阔斧的空间相对充足。而当时蓬勃兴旺的非公企业,或多或少也为下岗分流中的佼佼者——也是最有能力和资格(抵)抗命(运)者——提供了不少出路,至于那些抱残守缺的大多数,在基本的社保体系建立起来之后,也就迅速成为了沉默的大多数,虽然其后一些“轻装上阵”的企业令人瞠目的上市财富效应令他们多少有些不平,但零星的喧哗与骚动已经无碍于人们宣布国企改革攻坚取得胜利的大局。

如今的产能过剩阴影所覆盖的行业和企业范围之广,令行政性的关停并转几无用武之地,而新时代工人们对工作与生活的较高预期及权利意识的觉醒程度,也令“大刀阔斧、雷厉风行”不复往日巨大的腾挪空间。中央经济工作会议明确提出了“市场化手段”,提出“要尽可能多兼并重组、少破产清算,做好职工安置工作”,体现了对时局清醒的体认与把控,也可以被视为时代氛围的精准注脚。

将中国在1998年亚洲金融危机与2008年全球金融危机时的表现加以相比是一件有趣的事。两者的相同之处在于都刚刚经历了一场国内高调的去通胀,便迎头赶上来自国外的惊涛骇浪。与2008年以豪掷四万亿财政带动近二十万亿银行资金投于基建以及各种消费补贴的财大气粗相比,1998年的拉动内需更多是靠原本近乎免费享有的各种公共资源的“市场化”来撬动,两者的后果也大异其趣:前者对投资和消费能力的透支令人们不得不一边消化产能泡沫一边回过头来处心积虑寻找内需新热点,而后者起初的“市场化”虽不无争议,却也启动了以房地产业为首的诸多产业投资和消费新需求。

与2008年一枝独秀拯救世界的雄心壮志相比,中国在1998年承诺人民不贬值已经算是很有担当的大国姿态了。如今回头看去,1998年人们对人民币竞争力的信心是建立在坚实的内外双修的基础上的。此前1994年对美元一步贬到位已然奠定了人民币相较于其他亚洲货币的竞争力,而自1992年南巡后数以亿计的大量青年农民工的进场更令中国制造业尽享人口红利,老龄化及其挑战则闻所未闻。

从1990年代中期开始的轰轰烈烈的改制,令珠三角和长三角的民企如虎添翼,到了1998年,以家电为代表的“中国制造”已开始在国内市场一路攻城略地,其风头之健可以用洋品牌威风扫地来形容。其时适逢1980年代购买洋品牌家电的人们更新换代热潮,再加上刚踏入社会的70后的置办潮,令中国家电厂商赚得盆满钵满,开始憧憬种种国际化路径。与此同时,美国的股市和房市财富效应开始渐次发力,美国市场开始了一轮火热而持久的消费周期,而克林顿1998年夏天的访华之旅及双方达成的战略共识则为中国“躬逢其盛”扫清了障碍。

1998年是一个嬗变的阵痛和喜悦交织而来的纷纭复杂的年份,如今回头描摹难免挂一漏万,不过一个确定无疑的事实是,那个火热的年份给人们留下了一个最直观的感受:经过八十年代末、九十年代初里里外外各种风风雨雨之后,中国终于踏上了一个冉冉上升的长周期。

如今站在一个新的历史节点,或许因为面临的挑战和困顿有似曾相识之感,人们不免希望重演披荆斩棘再入花道的辉煌故事,然而一代人有一代人的禀赋与局限,也有着各自的机遇和担当,历史永远不可能简单地重复自己,人们从其中所能借鉴的或许只能是对不确知的未来恐惧的克服和对超越当下所必须付出代价的承担,从而成就自己的应有篇章。

【注】本文原标题为:《中国改革为何难以再觅1998》