文 | 周航

努力是对的

如果我们这个时代有什么信仰,努力是相当重要的一条。努力是对的。谁都知道这句话,也无法否认这点。你努力一点,能考个好学校;更努力一点,能进大城市;如果继续努力,还能买个小房子。你要是再努点力——那就是他那样的人了。

他的起跑线不是落后一点,是连跑道都没有。他出生在黄土高坡的窑洞,在煤油灯下学习识字。没有资源依仗,他只能拼命学。

他愿意为此忍受一切。31岁,他独自到北京读博,住着5平米的出租屋,长期伏案让他至今腰疼,脊椎两旁像插了双筷子。他的努力足以感动自己。第三次答辩通过后,他为博士论文写致谢,哭了好多次。

人们欢迎他的故事,一个“成功的草根”,多么鼓舞人心。他的论文致谢,一篇题为《可怜无数山》的文章,被百万人阅读。

他叫赵安,今年38岁,现在是兰州大学一位讲师。在学校里,他名气不比学术大佬低,许多学生听过他的故事。

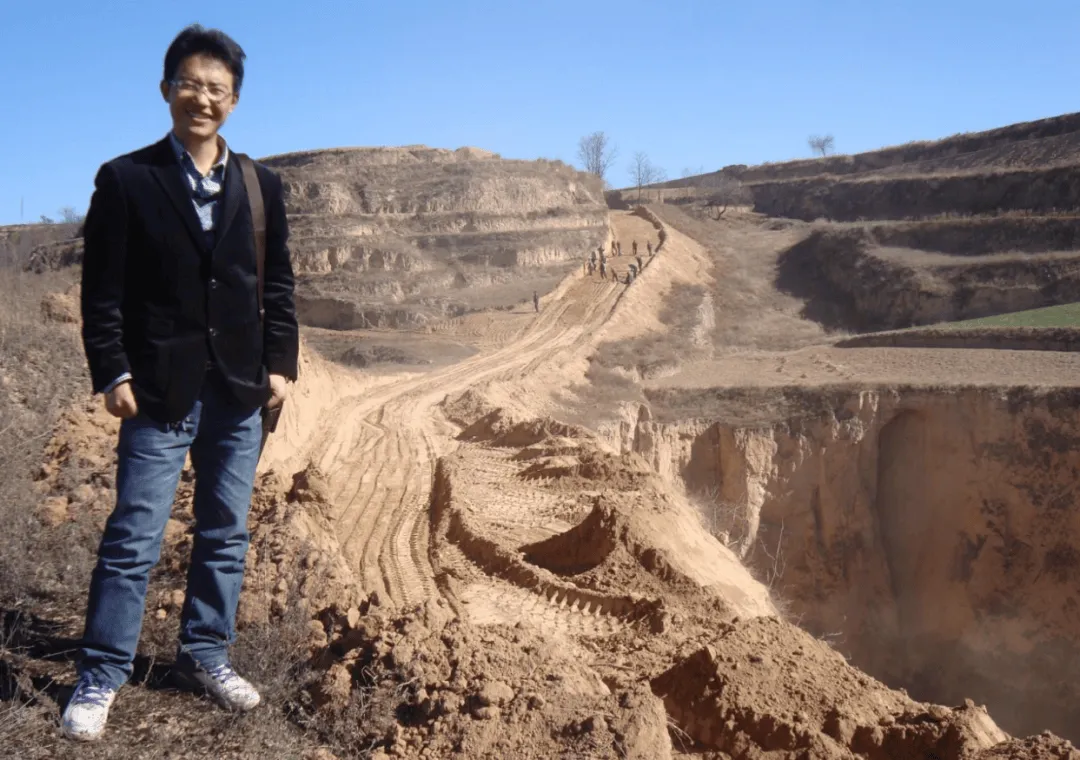

●4月,赵安受一所中学邀请做励志报告会。讲述者供图努力是对的,在论文致谢走红三年后,他有了旁人眼中的一切:编制、教职、影响力,爱他的妻子、样样好的女儿。

然后呢,理想生活真的就来了吗?努力是对的,但社会很少告诉我们,拼命改变命运之后,那些成功者简历上不会写的事。

当我带着这个问题来到兰州,赵安带着十分用力的笑容接待了我的到访。他个子平平,长着一张书生的脸,翘着几缕没梳齐的头发,从头到脚穿一身黑。

“我给您汇报一下”,第一次见面,他就开始讲各种写作计划。光这些计划可能都够写本书了。他不拒绝任何问题,很多时候不需要提问,他自己一个劲讲,脸上挂着笑,眼角扯出深厚皱纹。

显然,他仍在拼命地工作,仿佛一台努力的永动机。在路口等人的5分钟,他会在手机上看一篇文献。

他也不仅仅为了职称、薪资努力。他想要当好班主任,不停驱车去郊区和学生谈心。他在为之前做村支书的村庄续写新书。他还在给女儿写亲子笔记,计划一年写十篇,实际写了三篇,焦虑到凌晨醒来写新一篇。

他不能停下。夜深人静,当他停下来,右耳会持续鸣响,像有台冰箱贴着。大四突发性耳聋后,他患上终身耳鸣。老大夫说,“年轻人别看了,唯一的办法就是减压,轻松生活”。

什么是放松,赵安确实不知道。他连自己手机型号都不知道,妻子给买的。他很少走出书房,晚上好多次睡到一半惊醒,梦见自己又回到了窑洞里。醒来后就睡不着,“那就接着干吧”,他翻身起来看书,或者修改PPT——工作仿佛是他的镇痛剂。

“你只能让自己永远忙起来,不停歇,但在所谓反人性的工作当中,我也能获得一些快乐,比很多人更多的回报,不管是经济的还是社会的(意义)。”他说。

要说有什么燃料,那就是在他内心,始终渴望舞台,渴望被听见、被看见。这并不新鲜,人人都想要聚光灯。真正的问题是,究竟是什么铸造了一个永动机一般的人生?他得到了什么,又失去了什么?

当我提出想去他成长的家乡看看,赵安显得很欣喜。这些年,他自己也一次次踏上归途。而我希望这趟冬日末的西部旅行,能告诉我答案。

极昼工作室

https://dldir1v6.qq.com/weixin/c ... 11533a600.png");">

愤怒的少年

一路上都是山,灰蒙蒙一片。因为群山阻隔,去庆阳的动车要花四个多小时,乏困的旅程让我很快睡去,但赵安一直醒着。无论前一天睡多差,他都无法在白天入睡。他羡慕那些能午睡的人,他打哈欠,但一直在看书。

到了庆阳,我们租车,前往旅途第一站:县城东边的小镇。赵安父母曾评价它,“镇原县的上海”,他评价他们的评价,“一个非常可笑的比喻。”

小镇中学里,楼房替代了平房,操场铺上了塑胶。赵安的高中班主任还住在家属楼里,还有几年也要退休了。他教了赵安一年半,赋予了他中学生活少有的亮色。他曾在书里感恩几位“善良的好老师”,老班主任排第一。

二十年前的事,老班主任记起来了些。上学时,赵安总写长长的周记,一写四五页,家国情怀一类的理想,他坚持选这个认真的学生当了班长。

他评价赵安聪明,但不是最聪明。最努力的赵安,是学校里优等生的守门员,像赵安一样考进985高校,当年能有几十个,前后几届都有考进清华北大的。

他有些失落生源外流后学校的衰落,“现在一年也就考两三个985(高校)”。更大的变化是时代本身。曾经,走出小镇“只有读书一条路”,人们崇尚四苦,“校长苦管、教师苦教、学生苦学、家长苦供”,现在不提了,不这么看了。有学生想当网红,他说“也是条路”,但总觉得不长久,“可能我这个观念不行了”。

50多岁了,他也在努力跟上时代,聊天里不断蹦着流行词,内卷、躺平、情绪价值,说人工智能发展快,“硕士都可不好找工作哩”,他女儿就面临毕业找工作。这个小镇上教了一辈子的政治老师说,人们对“美好生活”的追求是没有止境的。

告别老班主任,我们继续向西开。车开过一阵后,赵安说,自己刚刚在学校转,特地去了趟公共厕所。旱厕变成水厕,但依旧“那么脏”,“起码能收拾到人能放脚啊”。

“真他妈恶心”。他愤怒地爆了几次粗口。

像痛恨这个厕所,他痛恨自己的中学经历。早上5点多,灯都没亮,就上早自习,有天迟到,老师从讲台上跳起来踹。命运的不公让他愤怒。他说一块迟到的女生,父亲是学校小领导,被温柔告知以后不用那么早到。他的父母也是同校老师,但在外地看病,外公拖了几层关系,让那个老师不要再打了。

他的内心从没屈服过。一个念头占据他的大脑,“为了报仇而读书”,“我要牛逼给他们看”。

●赵安回到小镇中学。周航 摄

厕所、苦读、暴力、不公、父亲的病,都让少年赵安压抑。直到18岁,他考上几百公里外的兰大,第一次觉得自己可能拥有崭新的命运。

大学里的厕所竟然铺着瓷砖。上厕所,他学着别人按下,哗啦啦出水,“卧槽冲哪去了”。

这不是细节,是世界的象征。他的世界第一次变得干净、体面。他开始拥抱新世界:NBA、好莱坞,和同学们游荡在弥漫着香烟味的台球厅。不一样的是,只有他搞砸了第一次期中考试。

好像他一停下,失败就会来临。没有人能接受失败,赵安不能,他父亲更不能。他从家乡寄来一封长信,痛斥赵安“不静心学习”“我这么多年教育失败了”。

赵安一个人在宿舍里展开那封信,“嚎啕大哭”。然后他隐藏了这一切,像藏起不合格的答卷。他的室友只是看到他后来变了:每天第一个起床,去图书馆自习,深夜回来10点熄灯后,还自己用台灯接着学。

和现在的极度谦卑不同,大学里的赵安隐藏起自卑,表现出让同学难以理解的“狂”“傲气”。有人叫他“赵爷”。

他们读的草业经济管理,多是调剂过来,很多人考研,想“又一次改变命运”。赵安的目标更高,他在图书馆翻着周国平、刘瑜、吴晓波,激起文化精英的梦想,报考了上海名校的经济系。

和后面的很多次失败比,第一次失败最为惨痛。他自己形容,没有准备好离开校园,“就被抛了出去”。

考研结束,透支的身体像只皮球泄了气,一天早上在宿舍醒来,他发现世界成了单声道,右耳聋了。在校医院,医生使劲敲击音叉,他感受到巨大的声浪一阵阵呼过他的脸颊,可什么都听不到。两周后,声音回来了,留下耳鸣。

他不断回忆着往事,眼睛一直盯着前方的路。夜色开始吞没黄土高原,两侧柳树逐渐成了剪影,晚上到达县城时,街道上正烧着一团团火,将天空衬亮。

●甘肃庆阳市镇原县城,这是甘肃最贫困的地方之一。周航 摄

书生的“复仇”

正月二十三,西北人“燎干”的日子,人们正点燃柴草,跳着火堆,过完这天,才算告别旧年。赵安比在兰州放松得多,看到一个,跳一个,咧着嘴笑。

和兰州一样,镇原县也建在东西走向的山谷里,一个小得多的山谷,是2020年甘肃最后一批摘帽的贫困县。赵安曾是这里的乡镇干部,小城里的“政治明星”。

大学毕业后,他做过图书管理员(心里想着这个岗位牛人辈出),南下广州闯荡过(依旧渴望大城市),期间第二次、第三次考研失败,在母亲的召唤下回来,考编。那是2012年,他24岁,第一个月工资2800块钱。

同学间他消失匿迹了,但内心的“精英主义梦想”一直在燃烧。他买了迄今人生中最贵的一件衣服,800块的黑色西装,每天穿着它,在乡政府办公室里像孔雀一样醒目。

乡镇书记赏识他,力排众议,将他推到两三千人村庄当支部书记。他早出晚归奔波在各个山头,为修一条路跑到外地化缘。他在村里实践民主,用石子投票最想发展的产业。他还试图复制诺奖得主在孟加拉国的实践,在村里搞小额贷款。

●村支书赵安和村民。讲述者供图

精准扶贫启动,他调任去市委领导联系的村庄。全市工作会议在这召开。市领导亲自到场。他看着县领导、镇领导,一个个双手护裆的姿势站着,见到领导头几乎弯到腰,最后一个轮到他,他学会了如何和领导握手,把头埋得更低、更深。

他愤怒自己的卑微,几次用“跪舔”形容自己为生存抛下尊严的样子。他也希望知道这套规矩是否真的无处不在——在兰州,他曾在校车上突然问我一个问题,“你怎么跟领导握手?”

他也不会掩饰自己的雄心。当年,老书记在办公室说,赵安是个好苗子,“以后可能是个县级干部”,他觉得小看自己,“就县级么”,老领导笑了。

老同事们评价那时的赵安,意气风发、充满理想,但也许太理想化了点。他也不知道一个没有背景的年轻人,仕途是多么脆弱,脆弱到当乡镇换了新书记,他成了被点名批评的一个。

我见到了一些老同事。其中一个已是副镇长,一见面,他恭维赵安,要是没离开,现在至少是镇长了。但私底下,他对此存疑,觉得赵安性格并不适合体制,他用了土话形容,意思是“太出风头”。

另一个老同事回忆赵安后来的颓废,不再穿西装,不再收拾自己,头发越来越长,胡子拉碴,整个人看起来没了精气神。

那场雄心勃勃的小额贷款实践,因为许多村民没还上被判定为失败。老同事记得那个画面,新书记要求赵安做检讨,赵安做了一次“不像检讨的检讨”,读完,宣布辞去一切职务,扬长而去。

小城路窄,从乡政府走三五分钟就到县政府。这条窄窄的马路,就是小镇公务员的全部宇宙。三年村支书期满后,赵安曾经很多次走过这条街,从乡政府到县委组织部。在领导办公室,他站得笔直,双手护着裆,希望“组织加加担子”,领导眼里看着文件,嘴里说道,“年轻人着急干嘛”。

●做村支书时的赵安。讲述者供图

县城烧着一团团火的晚上,赵安重新走在这条马路,平静地回忆曾经的卑微,偶尔露出鄙夷的神情。这种鄙夷既是对环境的,也是对自己的。他讨厌自己的卑微,但是摆脱不了。领导一坐下吃饭,他也是抢着递碗拿筷子的年轻人里一员。

新书记上任,他不是不想讨好,而是“人家没给你这个机会”。他成了领导用来树威的靶子(老同事们也大体同意这个说法)。这激发了他最后的尊严,并且决心以一个书生的方式“复仇”——整理出近30万字工作记录和思考,编纂成书,试图以学术的方式证明自己。

他打印出八本,背着它们,到北京找出版社,把书稿恭敬地递到桌上,“您花几分钟时间看下”。一个月,跑了几十家出版社,书都没发完,人家不收。

他绝望地回到了故乡,觉得自己“这辈子要烂在了”,接受命运的安排,订婚、买房、买车。

直到一天晚上,他躺在沙发上看电视,看到俞敏洪说当年为项目找了100个人,他“一下子坐了起来”。那么一点点燃料,永动机又转动起来了,坐在电脑前,不停给出版社发邮件,发到“人都恶心得不行了”,终于收到一条回复。

为了出书,他自己掏了两三万,“打光所有子弹”。书的序言标题是,“一个村支书的中国梦”。

但这本书没有掀起任何浪花。出版后,他揣着书,经朋友介绍拜访省委某部。刚一坐下,处长劈头盖脸一通骂,谁给你的权力出书?你来有什么诉求?他懵了,不知道怎么回,憋出一句,“就是想给组织汇报汇报”。

站在酒店房间的窗外,赵安看着远山,突然,他反问了我一个问题,“你觉得当初做上副乡长,我会一直留在这吗?”

我说不知道。至少老同事们相信他会的。

他有些失望我的回答。我举起镜头,他转用接近他散文的语言说道,“我的出走是必然,是青山遮不住的,不是说给个乡长就把我遮住了。”

●赵安出版的第一本书。讲述者供图

思考不完的问题

她是在赵安做乡镇干部时认识他的。她也是体制里的一员。但和赵安完全不一样,她没什么野心,“领导安排好的工作,兢兢业业干完就行。”

一个上进的人,看着每天晚上回来还要复习的丈夫,她这样理解。赵安也会聊起同学,通过考研“一飞冲天”,改变命运。她也跟着考研,抱着最简单不过的想法,回来上班能加点工资。

第一年,他考上一所没那么好的学校,选择了留在村支书的岗位上。第二年,他报名了,没时间参加。第三年,仕途受挫的他改报了法学。第四年,他考上了兰大法学院。

她不是苦情配角,而是赵安的头号支持者。赵安辞职,她当乡镇领导的父亲,坚决反对女婿的折腾,她不在意。一年后赵安去北京读博,她也点了头。

丈夫读博士那几年是最艰难的。他身体也出了问题,靠服药对抗焦虑,胖了一圈。有天,他在北京骑着自行车,突然被一种莫名的恐惧攫住,站路边,拨通了妻子的电话,“这病没好嘛,又卷土重来了。”

但她不记得这通电话了。这样的电话太多了。她说的最多的是,不行就回来待一段时间,“家就是避风港”。有次赵安真买机票回来了。她也去过北京,请长假,带着女儿、婆婆,陪伴了三个月。

“家庭就是一荣俱荣一损俱损,我说我没有能力走出去,他既然有能力走出去了,我就尽我的最大能力我就支持他,让他实现一下他的理想。”她说,“起码最粗俗的理解的话,博士毕业不会比现在的情况差吧?”

丈夫那篇后来被上百万人阅读的“致谢”,她是第一个读者。全文3700多字,赵安记录了自己的曲折人生,他提到妻子,感谢她“朝圣者的灵魂”,也感谢母亲的资助和理解,笔墨最多的是他父亲,久病的父亲在他大三时候去世。

在没见过面的公公身上,妻子更理解了自己的丈夫。她记得丈夫写的一个场景,家乡桃子熟了,父亲小时候挑着扁担去集市换粮食,遇上大雨,慌不择路,桃子散落一地,他一个人在大雨中捡。赵安写道,“忍不住想冲进雨里,为慌乱的少年撑一把伞”。

她看得眼含泪水,“也是在写他自己”。丈夫也没有人撑伞,也有捡不完的桃子。

努力是对的。赵安入职兰大后,他们在郊区买了大房子,房产证只写上她的名。

“因为我老说没有一个家,他就给我一个安稳的依靠,说是给我安一个家。你说我付出没有得到回报吗?我得到了。”坐在美式风格的宽敞客厅,妻子泛起泪水说。

她置办了家里的一切。赵安没什么兴趣爱好,生活也不讲究,她每天一遍遍提醒他洗脸、刮胡子、理头发,有时候赵安说,“书都读不完,哪有时间干那些闲事”。直到站上讲台,他也开始自嘲自己真丑。

生活简单到一天三餐都在学校食堂。偶尔在外面吃饭,吃完逛街,没逛一会儿赵安就说没啥意思,有啥可逛的呢?赵安掰开来给她算时间,吃饭、睡觉、上课、陪闺女,一天没剩几个小时,“不能浪费”。

妻子觉得生活可以了,超过畅想了。可是,丈夫没有停下脚步,很少走出那间新装修的书房。这下,连妻子都不太理解丈夫到底在追逐什么了,“他好像有干不完的劲儿,有思考不完的问题,一头扎进去又出不来的那种。”

●中国社科院大学毕业典礼,赵安作为代表发言。

老六回来了

赵安越来越放松。随着旅途深入,他的笑有了更多孩童般的自然。他开始更多地用你,而不是“您”来称呼我。

我们前往旅途的最后一站,也是赵安人生的起点:黄土高原腹地的窑洞。窑洞建在半山腰,我们沿着土坡步行往上,赵安躬起身,双手背在身后,他的祖辈、兄弟、乡人都这样走路。

窑洞已荒废数十年。院子里,冬天的雪依旧积着,新雪还在零零飘落。我们笨拙地穿过满地的荆棘,走进窑洞,如今这里空空如也。他待了很久,连窑壁的缝隙都要一条条看。

因为是超生的“黑户”,他在这里度过童年。那是最贫苦的岁月,但在他的梦里却是轻松的。其实他已经想不起了太多了,“只是听说过爷爷奶奶非常爱我”。

离开院子,他想再往上走。以前,去往外面就这一条路,一路往上,通向高原的平面,能走到小镇的集市。他记得自己总是站在院前目送父母离开,一直看他们走到远远坡上,妈妈鲜艳的围巾在风中飘,父亲一直挥手,“快回去吧”“快回去吧”。这个画面在一次次梦中变得更清晰。

每次回来,他都会感到悲伤,“爱我的人都不在了”。但他又很乐意回来,“到这里能获得治愈”。每次回来,他要走到坡上,在父亲招手的树底下坐好久。

他父亲叫赵越,当地话念做超越。他才是老赵家第一个靠读书改变命运的人,独自背上行囊离开窑洞,走山路去上学,参加了三次高考,成了小镇数学教师。

他是严厉的父亲,对儿子极少夸奖。肝病早早吞噬这个西北男人的雄心,也吞没了整个家庭的经济。他变得更沉默。赵安敏感,他一哭,父亲就打他,“男子汉,不许哭”。他要求苛刻,得努力学习,还得学会忍受痛苦,经常说的话是,“学海无涯苦作舟”。

也许这是父亲在教会儿子残酷土地上的生存法则。但赵安清楚看到了它的缺陷,他在文章里反思父亲教育,“他不会知道,有多少人因为过度努力而身心俱毁。”

但命运的共通在于,他也同样在透支式地努力。摸到中年的门槛后,他越发害怕像父亲一样早逝,但他不是停下来休息,而是更加拼命赶时间。

多年以后,当自己也成为父亲,涉过生活的沼泽,赵安更清楚父亲曾达成的成就。或许这也是为什么他愿意一次次回来,一次次走到坡上,去理解父亲,也是理解自己。

但这天我们没能上去,路太泥泞,脚像陷进沼泽。我们停在了路旁,旁边有块梯田,冬日里覆着土黄的草,里面有个土包,上面长满荆棘。我盯着看的时候,赵安说,这就是他父亲的墓。

赵安告诉我,黄土高原里的人生生死死,通常是没有墓碑的。“我大哥一直跟我说,我爸一辈子终究跟我们老百姓不一样,你给他立块碑。”

“那为什么不立块碑?”

“这两年太忙了。”他埋下头说,开始往下走。

老赵家有六个堂兄弟,赵安五个哥哥都搬到了原下,现在这通了公路。他们的命运线都钉在了这片黄土地。下午,有人出去打麻将了,有人去外面看病,有人外出打工,只有二哥在家。见到赵安,他第一句话是,“老六回来啦”。

老六确实回来了。父亲去世后,赵安承担起家族的责任。车祸、离婚,孩子买房、找实习,都得找老六这个唯一读了书的文化人出主意。

二哥独自在家,屋里没舍得烧炕,冷得让人哆嗦。我们聊起了他早逝的父母、吃不饱饭的童年、还在种的庄稼。不说老六,老六父亲能吃上官家饭,对他们来说是不可想象的。老六父亲工作后就在小镇住上平房,而他们,十年前才搬进平房。

二哥说,这要归功于他们的爷爷。他用一种坚决的态度,扛着少一个劳动力的压力,将最小也是唯一亲生的儿子,供养了出去。他们的爷爷,在村里是少有的识字者,另一个村民说,连他名字都是赵安爷爷取的。

赵安不知道这一切。他一直都以为自己爷爷不识字。离开的时候,他想起另一个人,他的姑妈,18岁嫁了出去。

“是不是那一点有限的彩礼,爷爷也都投入到我爸爸的教育当中来了?”离开村庄的路上,他自问道。车外又开始飘雪,西北的冬季总是格外漫长。

赵安主动提议去趟姑妈家。这是庆阳市最富饶的土地,有着大片平坦土地,但姑妈家还是平房。她刚放羊回来,脸上红彤彤的,双手和脸颊都冻得皲裂,像油画里的人。

老六来了,她一直笑,一点看不出去年刚从ICU里活下来。她骑着三轮,被一辆无牌车撞到,切了脾脏。肇事者现在都没找到,电话打到赵安这,他又能怎么办,只能力所能及资助些钱。

这次临走,他又给姑妈塞了几百块。老六现在也只能做到这些了。

●赵安的家乡,甘肃镇原县建华村,如今绝大多数人已经住进平房。周航 摄