|

讲述少女追逐漫画梦想的作品《暴走邻家》从2011年开始在知名杂志《知音漫客》连载,为A-soul在公众视野中打出了名气。 那段时间,许多加入A-soul的人都是《暴走邻家》的读者,也是极乐鸟的粉丝。但许多读者至今才知道,漫画中有位被设定为全知全能的“神秘人”形象,就是以刘某为原型。 以极乐鸟的画为介质,“哥”的思想开始突破“家”的限制,向养殖场之外传播,在一代读者脑中留下印记。越来越多人想要加入A-soul。 一位曾在2014至2022年加入工作室的前成员小圆,做了一张图来描述那时的A-soul吸引新人的原理:在深不见底的漆黑海洋中(边缘年轻人的个人困境),一群小鱼(新人学生),朝着唯一的光亮(明星作者、漫画梦想)进发,却未曾注意,等待他们的是一张带着尖牙等待吞食的大口(养殖场)。

图 | 养殖场的大屋修建时期 小唐正式加入A-soul的时候只有17岁。2015年2月,高二的她辍了学,从内蒙古买了张火车票来到北京。 她是一个人来的北京。父母离异后她跟随父亲。那年,父亲重组了家庭,想把她送给姑姑寄养。那段时间,她又爆发了和母亲的争吵。几番折腾下,小唐告诉父亲,“不用管了,我自己想办法。” 因为喜欢《暴走邻家》,她很早就在网上了解到作者极乐鸟所在的A-soul工作室,于是报名加入。站在养殖场蓝色铁门前,她无比兴奋,想到许多喜欢的漫画作者都在这里,她紧张得像是在追星。 后来小唐只记得无数个突然惊醒的夜晚。只要有人来宿舍,轻拍一下她的被子找她干活,她就要赶紧从上铺翻身下床,跑去隔壁的大屋工作。 2018年加入工作室的老K,对工作量的递增印象深刻。因为加入第一天就画了十一二张稿子,他很快得到“重用”。后来,他每天要画的稿子越来越多,有段时间一直维持在20至25张,而普通漫画工作室的速度,是每人每天4至8张。 老K开始连续好几次48小时工作不睡觉。因为巨大的赶稿压力,他在二十出头开始有了白发。 小唐逐渐也发现工作室和她之前在网上看到的场景不同。在《动物园》中,她看到作者们时常打打闹闹。但养殖场的真实生活中,几乎没有任何娱乐。她曾询问组长,什么时候可以休息?对方说,“你画完了就随便玩。”当她终于交稿打开视频时,又被前辈抓去训话说,“你现在休息,别人却在赶稿的时候看到你看视频,别人怎么想你?” 她这才明白,“画完了随便玩”的意思是,永远不可能画得完。

图 | 漫画作者桃仔的回忆录 然而在养殖场,需要操心的不止是漫画,还需要学习“哥”的思想和“家”的规定。刚进工作室时,沙沙对很多规定感到不解。比如有一条是,不能说“我觉得”。“哥”在讲话时解释道,年轻人不懂什么叫自我,所以就不要有自我,安心画稿,该有的都会有。 在厨房给狗做饭的时候,沙沙和另一位新人交流困惑,“为什么不能说‘我觉得’?那可以说‘我感觉’吗?禁了‘我感觉’,还有‘我认为’,‘我以为’……” 因为每次不理解规定都要问一句“为什么”,沙沙又受到前辈的敲打,被拖去谈话,“你哪里来这么多为什么?” 在那时的养殖场中,讲完五十天大课的“哥”,很多时候已不再是自己精神的前线布道者。前期听了课的老成员和改造成功的新成员,会自发地将精神传递给新来的人。 每个元老都成了“新造的人”,除了阿朔。针对阿朔的改造仍旷日持久。 在养殖场的鼎盛时期,阿朔再度成为负面典型,被批评的恶劣行为越来越多:他无法完成组织期待的工作量。睡觉时因为怕“头”被监视,他把被子盖在脸上。他画画时仍然不说话,继续“向内向下”。 “哥”为阿朔定制了一套全新的改造方法,类似于“游街示众”。 他被安排到一个狭小的临时工位,在大屋的一条出入要道上。“哥”鼓励所有人共同帮助改造他,监视他,举报他。如果他在座位上掏出手机,或在电脑上摸鱼,过路的人都可以告诉“哥”。 那段时间,在集体的热情下,就连阿朔回宿舍睡觉前看了多久手机,刘某都一清二楚。

图 | 阿朔坐在临时工位,地上是花生壳 在临时工位坐着时,阿朔感觉自己的身体越发紧缩,僵成一团。他曾不停地吃花生来缓解压力,花生壳散落一地。 恐惧仍未减退,他就躲到厕所去吃花生。厕所的环境不堪入目。四处都是烟头、尿液和浓痰。垃圾桶沾染着排泄物的纸团堆成小山。曾有个女生告诉阿朔,她每次蹲在这里时,都很担心这些纸团掉在头上。但阿朔只有在这里才能放松。他疯狂地在厕所吃花生。 这项唯一的放松终究还是被人发现了,“哥”在开会时作为笑话当众讲出。 后来,阿朔不敢去上厕所。他在座位上憋尿很久,最终患上伴随至今的前列腺炎。 也许出于一种朴素的正义,有一位刚来不久的新成员,每次路过阿朔的身后,都要扬起手来抽打一下他的脑袋。 2017年,由于长期难以改造,阿朔被“哥”移交给他的伴侣“姐”,生活受到更严格的管辖。 这次,他上厕所的时间和次数被清晰规定,如厕超过十分钟,就会有专人去厕所看他。“家”里发给阿朔的手机也被没收了。好在,阿朔还有一部备用机,是他自掏腰包买的锤子手机。晚上在工作区时,备用机一不小心露出了光。 “姐”发现后暴怒,当场在阿朔面前夺走,将锤子手机砸碎在地。阿朔的朋友勺子站了起来,想拦住姐,没来得及。旁边一位女生被吓得哭出声来,又被另一位成员责骂:你现在哭,不是显得“姐”是个坏人? 那段时间,阿朔开始做噩梦,连续两个月出现鬼压床的症状。 有一天,他感觉自己身体从宿舍床上慢慢垂直腾空,漂浮在空中,然后“嗖”一下平移出去。他跑去告诉“哥”,说想去医院看看。 刘某说,这个不用去医院,让你姐帮你叫一叫就好了。他说,“姐”会叫魂。养殖场中曾有狗发烧,也被姐叫过魂。 回忆时,前成员沙沙不知为何想起一条小狼狗,是“哥”从外面领养回来的。因为没太受过训练,它在吃骨头时咬到了人。“哥”打了它两下,又拿起那根骨头,放在狗鼻子前闻一闻。又继续打两下。他说这样狗就能记得了。 一次,工作室核心成员韩超放老鼠药,不小心毒死了一批狗。一些曾经和它们有感情的成员在大屋里低低地抽泣。 “这些动物的生命根本就不重要。” “哥”走进屋里,再次讲起哭是“不好不幸懦弱胆小”的象征。他禁止大家为狗难过,“这个事情,谁也不许再提。” 有位作者曾因为喜欢一只黏人小猫,而将它养在工作间中。后来,不知为何,猫被送进养殖场的集体猫屋,关进铁笼。那是一间和作者们居住场所相差无几的红顶黄墙养殖房。三四个1.5米高乘60cm宽的绿色铁笼里,关着十几只猫。 一次,外部漫画作者小柴过来探访猫屋。开门的一瞬间,她感觉肺部在灼烧,像是在闻烧辣椒的味道。几个被用作猫厕所的敞口塑料盒上,变干的猫屎成了新的猫砂,其上又堆上新的猫屎。层层叠叠垒起来后,屎尿结成水泥地一样的厚块,散发出浓烈的气味。 久未见人,所有的猫都狂躁起来,在笼中左右徘徊、蹦跳,撞击铁笼发出哐啷哐啷的响声。介绍人对小柴说,有只猫你千万别碰。是那只从屋外送进来的小猫。被关进来几年后,这猫开始见人就咬,曾有作者被它咬得鲜血淋漓。大家都说这猫疯了。 阿朔说,有些“幸运的猫,从出生起就生活在这间猫屋中,从未见过外面的世界。它们的娱乐是互相攻击,或者玩自己的屎。 第一年进去时,小唐被暗示说,“你刚来就不搞你了,跟大家混熟的才会搞。”她因此旁观了另一位男成员过生日的全程。 晚上,等人齐了,“哥”大喊一声“今天有人过生日”,“家人”们就开始行动。 主角被带到大屋左边,用绳子绑起来后撂倒在沙发上,嘴里塞上一根棒棒糖,所有人围着挠痒。第一轮结束后,还有第二轮。被搞完的人会成为新的动手者,而被搞的人,极有可能是上一轮动手不够积极的人。 等女生散去后,有的男生会被扒掉裤子,被其余男生一起撸管、拍视频。小唐在的4年间,女生也未能幸免,不过动手的人被换成了所有女生。 看到这一切后,小唐从来不敢告诉他们自己的生日。 18岁生日那天,她不敢庆祝,偷偷跑出工作室在村里给自己买了一个小蛋糕,做贼般地吃掉。蛋糕是带塑料包装的那种。 后来,“过生日”逐渐演变为一种集体暗号。如果有人被“哥”视为“最近状态不好”,他就在屋里发出指令,“给他过生日去!” 阿朔印象最深的一次“过生日”,是在“哥”的指挥下被很多人持续几十分钟摁倒挠痒。有人把指关节屈起,向他的肋下猛钻。这是“哥”曾现场向大家亲授的技巧,说这样会把人弄疼。 在沙发上,他从笑到哭,再从哭到笑。周围充满了“家人”们的笑声。他无论如何求饶都停不下来,几乎窒息。有一瞬间,阿朔突然觉得自己被释放了,因为他终于可以理直气壮地大喊大叫。 停止后,他浑身红肿,酸痛感几天不消。 后来,阿朔才意识到这是一种服从性训练。通过冲破肉体的界限,个人的精神,也成为可以被集体随意践踏的存在。加害与受害的身份如滚轮般调换的过程,则干扰了人们对自身行为的认识。 过生日时搞与被搞的轮转,是养殖场内部关系的缩影。 因为成员们需要互相监督和辅导思想改造,一些曾经的朋友不再平等,变成上下级关系。阿朔早在工作室成立前就认识的朋友勺子,后来被刘某点名成帮助他进步的引导者。 一天在工作室中,阿朔的情绪崩了,他哭着问勺子,为什么我们的关系变成了这样?

图 | 冬天,养殖场院中雪景 养殖场甚至规定了成员们建立关系的方式。2013年,二把手张某曾在公开访谈中提及养殖场的婚恋模式,是“把小家容纳到大家”:“团队成员有了家庭,一般会把家庭融入进来。如果谁交了女朋友,最理想的状态是把这个人容纳到我们的团队,这也是对爱情的一种考验吧,我们甚至愿意把大家的父母都容纳进来。” 阿朔发现,张某和刘某不会明令禁止成员们和工作室外的人恋爱。但在实际结果上,十六年来,所有没有在内部发展,或没将恋人纳入内部的亲密关系,全都分崩离析,无一例外。 刘某表面持鼓励态度,但一旦有人恋爱,他就会开启一场灵魂叩问:你现在人很好了吗?就你这样,配得上人家吗?你能给别人幸福吗? 即便扛过这轮叩问,成员们也会发现,因为超长工作时间和人身自由的限制,大家没法和养殖场外的恋人相见。 即便在内部结合的关系,也要经过刘某的批准。一位在2013年下半年间加入过工作室6个月的前成员三三,曾目睹一个荒谬的场景。一天晚上,在养殖场的大屋沙发开会时,刘某说,极乐鸟和女朋友,不经过他的同意,背着他做了第一次。 三三的瞳孔地震了。她从2008年就开始关注A-soul,是工作室的全员粉,这些作者是她“一直以来画画的动力”,而加入工作室就是她曾经的梦想。她想不到,这些让她敬仰的漫画家,竟然连性行为也要经过组织批准。被批评后,极乐鸟和女朋友笑嘻嘻地抱着刘某的大腿,其他人也笑了起来。 六个月后,三三离开了A-soul。从此再不想画画了。 许多人对刘某的观感很差,却又没有选择离开,其中很大部分原因,是出于对二把手张某的信赖。在漫画业界,大家总有一种印象,说张某90年代就开始做漫画杂志的编辑了,是专业的前辈,更是一个善良的好人。 工作室不少人看过张某关于漫画的热血发言。在一个已经消失的古早论坛,张某早在2001年就开始以“阿提拉”的网名发表关于漫画行业的评论,为理想振臂高呼,“我们必须坚持这种不媚世俗的病态……才能成为合格的漫画人,才能始终为了梦想冲动!!!!!!!”“我们应该认识到,为漫画努力的日子,漫画给了我们很多,我们比更多的同龄人充实和高贵!!!!!!” 二把手喜欢用六个感叹号结尾。许多曾对刘某感到怀疑的前成员,都表达了一种想法:刘某可能是个神棍,但张某明显是个“明白人”。如果张某对刘某顶礼膜拜,那就只能证明,刘某有真东西。 后来阿朔才知道第一批元老级成员,几乎都是因为相信张某才开始接近刘某。第二批作者及后来的“新人”们,则大多是第一批作者的粉丝或朋友。 “我呆得很难受,但他比我聪明有阅历,他都觉得没问题,那肯定是我的问题。”看到一位敬仰的漫画家围绕在“哥”的身边时,阿朔最初曾这么想过。 曾有一次,阿朔因为压力太大逃出工作室,去朋友家里住了两天,被刘某找了回来,“你现在状态不好我可以理解,哥永远不放弃你。” 许多离职成员都表示,离开是困难的,而回去却是容易的。对于许多第一份“工作”就在养殖场的年轻人,尤其是未成年人而言,他们不相信自己离了“家”能在外面独立生存。 正式提离职时,“哥”会抓人进行长时间挽留谈话,最长一人被挽留了9小时。最后,他会对在职者不遗余力地述说离职者的悲惨生活,强调外部世界的危险。一些离职人员,在走前被要求写下数万元不等的欠条,用以偿还在“家”里的开销和费用。 小唐记得,在养殖场中,“哥”几乎每天都站在大屋门口与外部世界连接的路口处,向大家说“外面”的黑料。 如果最近业内有哪位作者画得好,他就说那个人是个疯子,“意识”出了问题,“已经快完蛋了”。哪个工作室曝出“合同诈骗”的问题,他就会说你们真幸运,合同都在张某那里,“家”会办好一切,什么都不用操心。 每当此时,张某总是点头称是。二把手积极响应一把手,在领导和普通成员之间转圜。 老K曾在离开工作室后,又回去过一次。他发现自己离“家”之后仍然迷惘。“躺平”一年后,他去自驾游玩了一圈,就不知道还能做什么。他发现自己的生活习惯、工作习惯与社交关系都被建立在养殖场中。相比“外面”未知的人生,至少那里的生活足够确定,有人安排。 另一位工作室成员说,他喜欢将“自我”放在“哥”的手上。 日复一日,养殖场的日常编织起一张幻梦般巨大的网。生活其中的人们不知觉中,也成了网的一部分,血液和精神在其间流淌。当“家”与“家人”已不分彼此,一个个被吞噬的自我也成为整体,形成更温暖的家,编出一张更滋养的网。 许多漫画作者就这样,在“家”中生活十数年至今。其间,工作室有七对内部夫妻结婚,三对生育。刘某为两对夫妻举办了集体婚礼。养殖场陆续分出几个单间,供婚育的人们居住。

图 | 养殖场屋外,成员们晾晒的衣服 再等等吧。抱持着愧疚和痛苦,阿朔才发现等了十年。在养殖场中,他好像忘记时间的流逝。他没注意到自己正在走向衰老,从24岁青年到40岁的中年,胡子拉碴,皮肤松弛,生命已经游走到一个危险的刻度。到2019年,工作室终于搬去武汉,成立公司,开始为员工缴纳社保,按月发工资。新公司在工业园区的办公楼中。成员们也从集体宿舍搬去单间,两人合住一屋。刘某有了独立办公室后,时常缩在自己的房间里闭门不出。他不再时常讲话。 阿朔发现工作室成员们在武汉开始自由交流。曾经在养殖场集中工作和生活的密闭空间中,每个人讲的每句话,都能被各种人听见,不只是“哥”,还有会向“哥”举报的成员。 离开京郊养殖场后,许多被遮蔽的信息开始流通,不少是关于钱。2018到2022年中断续的三年间,老K画了超过两万页稿子。他按照后来的行情来算,每一页漫画他所负责步骤的稿费均价在90元~140元间。算下来,他应该在市面上能拿到230万元稿费。而他从刘某那里拿到的“分红”,是15万元左右。 而A-soul作为业内一线工作室,在当年泡沫红利期,能拿到的稿费预算远超一般水平。大部分作者也没有作品版权。在2019年前因为没有公司,且作品多为网文改编漫画,大部分作品的实际控制权、平台渠道都在刘某和张某个人手中。 松动的工作室成员们共同的问题是,钱都去哪儿了? 其中一个答案指向在养殖场的模型屋。后期,刘某曾建造一间足有篮球场大小的仓库,其中排满货架,模型的盒子一直堆到天花板,“只能说模型店老板来了,也只能喊一声卧槽,并以为自己是来进货的程度。”

图 | 养殖场中堆积的模型 一位加入工作室十年的前成员小古,与多位模型业界人士沟通查证,根据旧照片对刘某购入的模型进行估算。他看见的不同模型,总数达一千多件,单价从几百元到八万元不等,总价值在100万元以上。多数都是“哥”在养殖场期间购入。 此后,许多成员才知道,在养殖场中那些随处可见的小手办价格至少四位数,无人问津摔倒在角落、爬满苍蝇的模型,是几万元的限量版。纸箱里的不明杂物,许多是玩坏的模型残骸。 工作室成员们开始意识到一种双重现实:在自己住在散发霉味的集体宿舍;在经常出现老鼠的厨房做饭;在锁坏了也没钱修,以至女生洗澡时有男性直接进入的集体浴室中洗澡的同时——“哥”买入了挂在自己名下的豪车,买入超百万元的模型,并在未告知集体的情况下进行着大额投资。 听闻这些讯息,阿朔也没有决定离开。因为他始终认为“哥”是个好人,“要建立和维持一个乌托邦,要让所有人满意,在现实层面太难。”他觉得自己应该体谅“哥”。直至发生了一件事。 曾有一位元老B去刘某办公室问过钱相关的问题。从办公室出来后,他们成了刘某口中的分裂分子。“家”的氛围自此不一样了。阿朔发现,刘某的精神变得非常紧张。他开始向所有人传播元老B的坏话,说他要分家,要拿钱。许多人因此疏离B。 一天,刘某把阿朔和女友阿珍叫到家中,问,你们知不道发生什么事了? 屋子里坐着五个人。张某和刘某坐在中央沙发,三位元老坐在左右两侧的小沙发和板凳上,是极乐鸟夫妻和韩超。刘某用告密般的声音,轻轻地对刚坐下的两人说,“十几年了,我终于知道家里的内鬼是谁了,是B。” 阿朔感到震惊。数年前,早在知道工作室之前,阿朔就认识了B。B是一位有漫画理想,善良、聪明又努力的漫画家。他1998年就开始画漫画。2006年开始,在行业发展高峰期到来前,他和许多人一样经历原创漫画的低谷期。他想知道漫画的未来在哪里,因此背着包,全国各地流浪,去见不同的作者与编辑寻找答案,最终认识了张某和刘某。 在B眼中,刘某是和其它漫画家都不一样的人,他觉得刘某很脏,从里到外都脏,而漫画家们都太天真和干净。但他想漫画的希望可能就在这里。 自始至终,阿朔知道B是真正信任“哥”的人,是真正的理想主义者。“哥”否定了B,就是否定了所有人曾一直相信的一切,等于否定了自己。 刘某说,这十几年,B一直在向大家传递“不好的思想”。阿朔环顾一周,仔细端详屋中三位元老的表情,每个曾受到过B帮助的人,此刻都神色夸张地表示赞同。从“哥”那张此刻最具戏剧性的脸上,阿朔再看不到人生的真谛。他联想到马克吐温的讽刺小说里搬弄是非的小人。他不再相信“哥”。 元老A与B离职后,刘某向全部剩余人员宣告一个消息:A和B拿走了200万元,所以今年公司发不起钱了。后来他反复提及此事,数字却一直在变动,有时是200万,有时是300万,有时是500万。

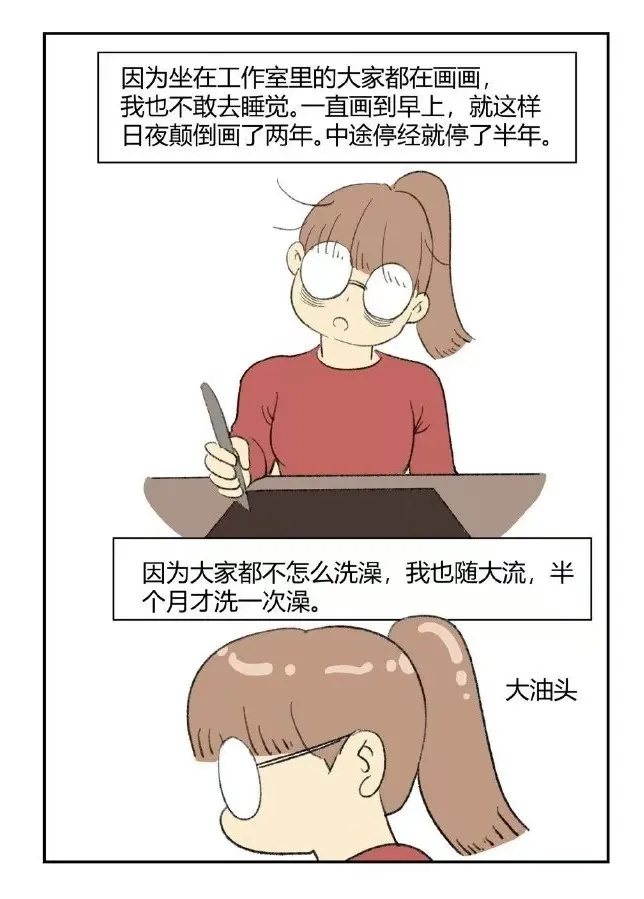

图 | 2010年,一位漫画作者在烂尾楼上憧憬未来 2024年2月,阿朔提出了离职。B被称为内鬼的那段时间,阿朔刚好在看书和电视剧。工作室经由武汉搬去海南后,他和女友阿珍单独住在一室一厅的房中,第一次有了自己的书柜。那个冬天,他看了费孝通的《乡土中国》,《读库》的《互联网与中国后现代性呓语》,还有封建帝王时代背景的电视剧《天下长河》。 他从未想到,自己能在封建社会故事的权斗、党争、监视中收获如此多共鸣。在看《天下长河》导演张挺的访谈时,一句话让阿朔印象深刻:“所有皇权体系之下的帝王,无论有什么丰功伟绩,本质上都是极度自私的。” 重新品味刘某曾经的种种发言时,他有了和当初完全相反的感受。“哥”曾说,他什么都不要,只要两样东西:100%的信任和理解。“其实要了这两个,就等于要了一切。” 离开养殖场的第一个月,阿朔一直笼罩在被监听的幻觉中。多位离职成员出现精神问题。有人蜷缩在马路上试图结束生命,有人被确诊精神分裂,有好几人患上双相情感障碍或抑郁症。 曾反复两次进入工作室的画手老K,离职后再也不想画画了。看到绘画的板子,他就想到养殖场的日子,胃里发酸,恶心感在体内翻滚。他确实吐出来过一次。离开后的这两年,他总共只画了三四张插图。在“家”中的两年,他每天被要求画20张以上,一个星期才能洗漱一次。他感觉自己在那里画尽了一生。 阿朔正在拿回说话和思考的权利。曾经他常被逼问,“你在想什么?不要思考,想什么说什么,立刻!”因此只要不够正确的念头,阿朔都不再想。离开工作室后,阿朔重新练习说活。最初他的心脏总是缩成一团,喘不过气。他固执地大声谈论一切,甚至骂骂咧咧,坚持许久,幻觉终于慢慢消失。 最近几天,阿朔试图重新学习感受“情绪”。在“家”中的16年,阿朔很少崩溃。他一直以为自己是个淡漠麻木的人。如果不是其他成员提起,当初那些痛苦万分的日子,他早已忘却许多,包括那场曾令他失魂落魄的公审。 鼓足勇气的他重读了当年的会议纪录。“第二十四天 2009年5月6日周二 绝望”,在这堂名为《绝望》的课中,他看见曾经的自己与“哥”的对话。 “有啥话说没?今天可都是为了你。” “有话!……” “你现在还有犹豫,还有恐惧。” “请大家相信我一定能做到。请大家相信我。” “哥”对他的回答感到满意。以阿朔为案例,这天,所有人都听到一段课程总结:“从你们踏进这个门起,你们就与普通人无缘了……我等着看一个好的结果。我等待着太阳的升起,乌云的散开,彩虹的出现。那一刻是最美的,会成为永恒。” 再次重读当天的记录,阿朔突然感到一阵巨大的委屈,就像那些黑暗的日子,铺天盖地压了下来。 - END- |