▲

陈督兮家中藏品不少,

大到50年代的丹麦沙发、晚明的鸱吻残件,

小到陨石、海胆壳、植物种子……

这些东西被他信手拈来式地组织、摆放,

▲

陈督兮目前在从事水墨绘画,曾经是一名摇滚乐手,2003年组建乐队“变色蝴蝶”,风格怪诞、先锋,在音乐圈引发不小的震动他不打游戏、不看电视、不睡懒觉,

创作之外,

大部分时间是“瘫坐”的状态,

或者去周边山谷徒步、放空,

他花很长时间等待想要去工作的动力和欲望,

▲

9月初,一条拜访了陈督兮的家和工作室,

和他聊了聊他的创作与生活态度。

他说自己把“无为”作为一种生命实践,

不过度执着自我和欲望,

自述:陈督兮

编辑:韩嘉琪

▲

我现在住的是一个很小的房子,只有70平,但它具备了我所有需要的功能。它本来是一个两居室,我把一个空间用来当成了茶室,另一个当成了书房。去除了不必要的空间后,也增加了你的专注度。茶室是一个相对不那么实用的空间,但是我觉得它又很重要。它有一种休憩的感觉,我可以在里面冥想、学习、跟朋友聊天。茶席则是精神空间在物质层面的一个具体呈现。

▲

房子没有卧室,工作累了的话,我在书房有一个榻榻米。过去很长时间里,我都住在工作室,睡在一张榻上面,榻给人很硬的感觉,我很喜欢这种违和感。空间是我自己设计的,从布置到搬进来住只用了一个多月。所有物品,完全是按照我平时的动作习惯来摆放的,它也跟你绘画中练习物与物之间的关系非常相似,找到它内在的一种秩序感,让它们形成自己的小宇宙,流畅地运转起来。

▲

▲

我很多家具都是50年代的,德国的圆桌、角柜、沙发。有些东西是从我朋友那里收的,有些本身不是要销售的商品,但是我觉得它非常恰当,我就跟店主软磨硬泡拿下来。屋里也有很多标本收藏,我平时会去找一些贝类、甲壳类的动物标本,种子,昆虫,矿石,像一个采集者。

▲

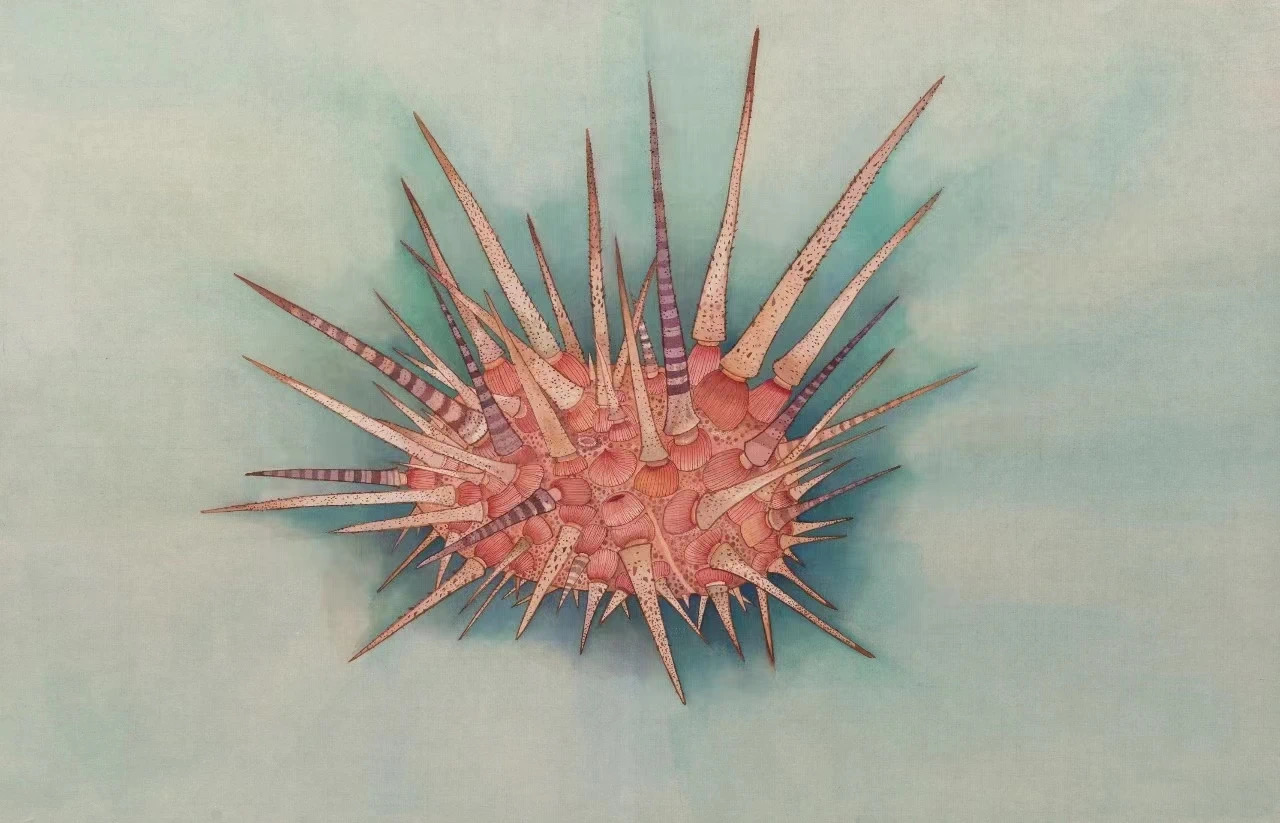

我特别喜欢动物身上一些有攻击性的部位,像它们的螯、须、身上的刺。这是它们为了适应环境而演变出来的一种工具,为了保护自己而做出一个进攻的姿态,是一种内在心理的外化,人性也有这一面。我对海胆也情有独钟,它的结构太建筑了,它的口器,排泄的孔,里面像蛋黄一样的一个结构,它整个的分割、比例,简直就是仿生学的一个教堂。我其实并不留恋物,也不会计算自己收藏了多少物件。对我来说,观察物是一个过程,当你对它有一定的了解之后,你把它转化成绘画,这个过程就结束了。

▲

▲

我的生活方式是比较古典的。七八点钟自然醒,不睡懒觉,早饭吃得很简单。家里没有电视机,我也不打游戏。喝茶对我是一个像呼吸一样的事情,此外我一定要有一个听音乐的地方,基本上除了睡觉以外,音乐一直会在耳边播放。我也完全不知道今天是几号,不知道是星期几,我的生活当中时间性是被弱化的,我的时间就是太阳的升起和落下,四季的变化,流水的节律、缓急,这对我来说是一个自然的审美的时间。没有时间是对人的一种解放。人在没有时间压力的情况下,对一个事物的认知可以无限地去扩张,就像我们去观察海螺的螺旋,它给你一个无限的上升感、进入感,然后你可以在里面得到一种相对永恒的体验,这是一件很幸福的事情。

▲

现在,我大部分时间里是什么都不做,瘫坐的状态。我觉得创作是需要等待的,我会花很长时间去等待想要去工作的动力和欲望。我没有计划,没有职业规划,都没有。我把这种“无为”的心性心态,作为一种生命的实践,只有你没有目的的时候,你才能看清对象。我之前做的所有事儿都是我感兴趣的事儿,其实99.9%都变成“三分钟热度”了,但是有些东西是你永远可以持续的。

陈督兮大学时期和友人创办了“变色蝴蝶”乐队,另外两名乐队成员为成都电子科技大学的外教

职业绘画前,我做了很长时间的乐队。我的第一次乐队经验是在初二,当时我和同学有一个组合,唱的是民谣。高中,我和朋友组了一个朋克乐队和一个金属乐队,我是主唱。大学时期的乐队叫变色蝴蝶,是迷幻风格,我是鼓手。

为乐队“变色蝴蝶”的专辑绘制的封面

那个时候我甚至觉得自己可能会职业做音乐。当时我们乐队在成都的一个居民楼的顶楼租了一套复式,用隔音的材料做了一个排练室,每天排练5个小时。我大学四年几乎没有周末,永远都在排练。

毕业以后,我突然发现,我怎么这么想画画啊。音乐是释放,一首歌排练几百遍肯定是有的,要不断地演出,这对我来说是一个消耗。而绘画,更像是一种不断积蓄能量的过程。刚来北京时期的陈督兮

所以在07年的时候,我来了北京,去了中央美院的油画进修班。

我的作品风格也发生过一些转变。大学的时候我迷恋过超现实,乐队的专辑封面都是我画的。超现实好像是一把钥匙,打开了一扇新的门,进入梦境的空间,潜意识的空间,和我们乐队迷幻摇滚的音乐风格非常契合。

后来,我就慢慢地回归到传统的审美里面了,开始转向水墨画。动植物和水是我永远关注的主题,因为比起人类文明的刻度来说,自然的尺度要大得多。

和强调的“临摹”博物画不同,陈督兮更关注绘画本身,他笔下的动植物,“有点笨笨的,粗犷的,给人一种稚拙的感觉”

《尔躬》系列画的是动植物,“天之历数在尔躬”,尔躬的意思是“你的身体”,这个世界的所有的奥秘都在自身的肉体里面。

你要去觉察你的本来,回到本位,因为动植物的形态是通过你的眼睛去转化出来的,我们从客体的身上也看到了主体的身体,两者是一种呼应的关系。《持颐》系列(上),陈督兮说:“水给我最大的教诲是,它没有一刻是静止的”

《持颐》系列画的是水。持颐的意思是用手托腮,一种沉思的状态。水是生发之象,水在我所有的童年的自然记忆当中是出现频率非常高的一个物质,因为成都是一个泽国,除了沃野以外,全是水池。

我喜欢看水。当你的眼睛跟随水的运动一直看下去,那一刻水流静止了,你好像打开了一扇门,你完全的融入到水的节律里面,主客消失了。

观察自然,我就带着一个疑问,生命到底是什么?有的植物你会觉得它运动得很慢,但其实在微观的世界,它又有一种生命力疯长的感觉。石头也是,它在很缓慢地移动。对这个世界一直保持好奇心,是我觉得最重要的。

陈督兮在山中徒步

我是成都人,朋友们开玩笑说,“你走哪儿都是成都,你在哪都可以变得很舒服。”哪怕一个非常简陋的茶台,我都会弄一滩水在那儿,养点什么植物,放一点摆件。成都它是一种闲适的态度,一种乌有之乡的感觉。

《探微图》与局部(左)

我以前其实是一个非常内向的人,大概35岁以后,我才开始能比较通畅地跟人交流。我的茶室里挂着一张《探微图》,一只老虎用尾巴在水里面玩耍,有点像是钓鱼,是自己跟自己嬉戏,它特别像我自己的一个状态,自娱自乐,一个人给自己找到乐趣。

经常骑摩托车去山中考察

这可能是因为我童年时期得到了充分的天性释放,没有那种特别压抑的东西。中学时代,我骑摩托、玩乐队,都是顺应天性。

我的家庭环境挺开明的,让我没有约束,野蛮生长。我母亲喜欢唱歌,她喜欢收集声乐的磁带和CD。记忆里一放学回到家,我就开始放音乐,迈克尔·杰克逊、迪斯科,后来是摇滚乐、世界音乐,我经常跟母亲争夺音乐的播放权。爷爷奶奶都是知识分子

我的爷爷曾在西南民族大学的中文系任教,在我出生之前,他就瘫痪了。记忆里他就是一个非常安静的人,因为瘫痪,只能靠书籍维持精神世界的活动。

我的姥爷也是对我影响比较大的人。姥爷每天早上会去他的案子前写草书,每星期六的晚上,他会让我看电影频道的译制片节目,他觉得有特别好的书、电视、电影,哪怕在我写作业的时候,他也会喊“停,过来看”。

我小学的时候数学不好,家里人就把我转到我爸的厂子弟校里了。那所学校对于童年的我来说,完全就是一个天然的游乐场。陈督兮童年照

学校在一个水库旁边,我还记得那个水库叫百工堰,依山而建。从厂区的大门进去以后,我们要走好多级台阶才能到教室,就像爬山一样,爬至少15~20分钟。

上学放学的时候,我们会在路上会遇见各种各样动物,蜥蜴、蝉、蛇、青蛙,我们也会逮那种金黄色的蚂蚱,就跟麦穗的颜色一样,眼睛又是透明的,像琥珀一样。

午休的时候我就跑到梯田上,跳下来又爬上去。我自己还去弄了一个吊床,我就在吊床上午睡,经常看见老鹰和白鹭在天上盘旋。现在,我也经常会去自然里面补充能量。北京周边的这些山区,有水系的地方,我会沿着河道徒步。河道永远是山最凹陷的部分,你往上走就是水源,往下走是出口,所以你是不会迷路的。

我一直觉得,自然的奇观对于心灵的那种震撼是无法言说的。它会反馈你很多让你意想不到的一些惊喜,那种柳暗花明,曲径通幽,总给你意外的收获。

你问我一个年龄段是不是要达到什么成就,我其实越来越没有这种压力。艺术市场不是最终的目的,我自己的话,必须得尊重天性。石恪的《调心图》

石恪的《调心图》对我影响太深了,一个禅师坐在那儿,低眉垂目地这样去调心。其实,调心就是调频,与自然的律动同频 ——鸟鸣、风声、树叶摇动、石头滚轮,无心则能心安,则能无惧无虑 。

我相信心能转物,它能改变很多你的感受,身体的感受。物质层面也是这样,要调到一个最恰当的位置,你就会觉得舒适。