梅祖彦在1942年考入西南联大,重庆政府教育部为西南联大的学生发放了补助金,但梅贻琦不让自己的子女领取。

1943年,西南联大校方动员四年级学生响应征集担当美军翻译员。当时规定从军的限于大学四年级,是去军中当翻译,而他只是二年级学生,本不在应招之列,而且他又是家中独子。但他终于说服父母,直接投身到抗日斗争中去,直到胜利复员。梅祖彦回忆,随军工作相当艰苦,也有危险,在一年半内有好几个译员受了伤,也有因事故丧生的。

他因此没有获得联大的毕业证书。

不过,在战后,美国政府曾以授铜质自由勋章的形式表彰了一批与美军共同作战的中国军事人员,包括梅祖彦在内的西南联大16名学生获此殊荣,成为所有参加战争的各校大学生中获奖最多的。当时,为了方便外国人识别,每个译员都有一个编号,以取代中国名字,到文革时,这个号码被认为是特务活动代号,给梅祖彦带来了很多麻烦。

但也有人没能看到胜利的那一天。

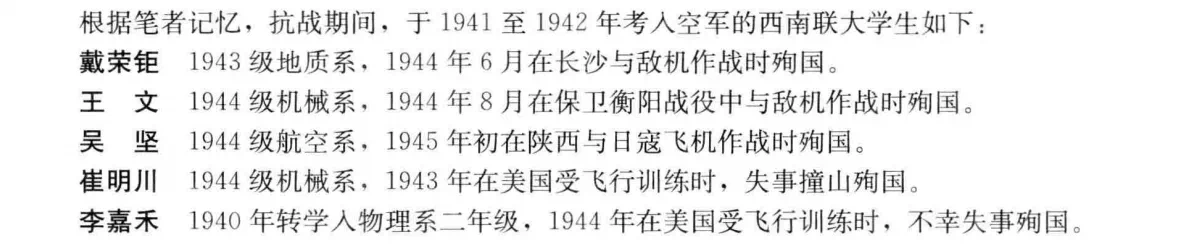

我曾经获赠一本由联大1944级的同学们联合编撰的《国立西南联合大学八百学子从军回忆》,书中列举了多名联大参战烈士的名字——

我印象深刻的故事有两个。

1940年考入联大物理系的朱谌入学时就已经是杜聿明第5军的中尉,他是请假出来读书的,这个英勇的年轻人为人热忱,多才多艺,每一次晚会,他都会为大家表演相声,他的相声全是自己编的,多取材于现实生活,大一国文,大一英文,巧妙的编排和诙谐的歪讲,引得满堂大笑。同学们都说,朱谌以后毕业了,不搞物理,大概可以继侯宝林的衣钵。

后来,远征军入缅,朱谌随第5军出征,再也没有回来。1942年秋冬之际,文林街上的文林堂贴出举办朱谌追悼会的通告。会上,朱谌的营长说:由于英军不通知我们就先撤,致使我军的归路被日军截断,只得向北穿过野人山。原始丛林中,人烟绝迹,雨季中终日大雨,粮、药均绝。朱谌带的粮、药都和同伴们共享用光,又累又饿,背靠一棵大树坐下去,就再也没有站起来。

后来,我读了同在第5军的穆旦的《森林之魅——祭胡康河谷上的白骨》,忽然明白,这是一首写给朱谌们的挽歌:

你的身体还挣扎着想要回返,

而无名的野花已在头上开满。

另一个故事来自1943年入学的外文系学生缪弘。

缪弘一直隐藏着一个巨大秘密,他的父亲,是曾经在汪伪政府供职的缪斌。他的弟弟缪中报考中央大学时,因为父亲的关系没能被录取。所以,在报考西南联大时,缪弘和弟弟隐瞒了父亲的真实姓名。在联大读大二的缪弘曾报名参加远征军,但未如愿。1945年4月,他又保留学籍报考了军委公译训班第七期,毕业后编入降落伞兵第八队第二分队任翻译员,先后在云南宜良等地服务。不久,他和20多位联大同学被调至OSS.OG(美军战略情报处作战组),接受跳伞训练。训练仅六个月之后,被分配到中美混合伞兵突击队。