刘东明,民谣音乐人、写作者。

日常中的美好值得歌唱,但不尽人意或者丑陋的地方也要被记录,这才是完整的生活。我从来没有奢望我的音乐可以改变什么,但歌唱应该是诚实的,和做人一样。

大家好,我叫刘东明,是个民谣歌手。今天我演讲的主题是“每个人都是这块土地上的流浪者”。

我来自山东的一座小城,二十出头开始北漂,多年后我又流浪到南方的一座小城定居。我似乎从来就没找到过归属感,更没有什么成功的经验分享。

渔具店里的少年

青少年时期的我不爱读书学习,初中毕业后就在社会上晃荡。我的家乡有点像贾樟柯的电影《小武》里的城市。

▲ 刘东明的家乡,山东滕州

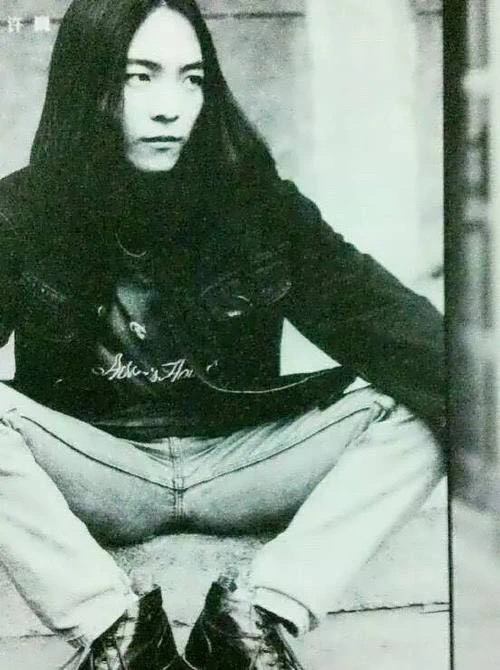

▲ 青年时期的刘东明

我的一个邻居大哥开了个很小的渔具店,看我无所事事,就把我叫到他店里帮忙。每天我就在渔具店里帮客人绑鱼钩,打发时间。一次偶然的机会,我在街边看到一则吉他培训的小广告。因为我从小就喜欢听歌、唱歌,心里有股冲动,便按着地址找到了我的吉他老师。他是北京迷笛学校第一期的学员,学了两年回到我们老家。我很清晰地记得,我第一次敲开他家的门时,他正光着膀子弹一把电吉他,失真效果器震耳欲聋,让我心底一阵躁动。我从老师那里听了很多国外的打口磁带,以摇滚乐为主,都是以前从未听到过的。冥冥中好像有一个声音对我说,将来你会像磁带里的歌手一样,成为一个Rock Star。就这样,我一边在渔具店帮人绑鱼钩,一边刻苦练习吉他。我学的是电吉他,需要声音放大器,也就是吉他音箱。因为音量过大,加上弹得难听,导致周围经过店铺的人都会用奇怪的眼神往里看。很多年后,我在北京认识了一个老乡,他在读大学,也喜欢摇滚乐。他说,我的天,原来那个人是你,当年我奶奶遛娃经常路过那家店,那个吉他声音太迷人了,我就是那个娃。那些年我父亲做生意败落,欠了别人很多钱,房子也被法院没收了。我和母亲居无定所,总在搬家。母亲觉得我在小县城里前途堪忧,劝我出去闯荡。

▲ 刘东明与母亲

其实我早就有一颗向外飞的心,当然是想去北京,因为那里是摇滚乐手的聚集地。2000年初,我第一次远离家乡,心情很矛盾,一边是对母亲的依依不舍,一边是对未来的向往。我带着母亲给我的几百块钱去了北京。到北京后,首先要解决的是生存。我去了很多有歌手驻唱的酒吧应聘,可是我的那两下子还不足以镇住他们,被酒吧拒之门外。有一天,我在北广附近的梆子井,就是现在传媒大学那儿,看到一个巨型的吉他霓虹灯。我就让小巴车靠边停,下去一探究竟。那地方是个不太正经的KTV,老板是个社会大哥。我说,您这儿需不需要弹唱歌手?巧在大哥年轻的时候在号子里学过几天吉他,他让我留了下来。不过我在那唯一挣到的100块钱,就是老板那天听我弹唱了一首歌后给的小费。有个东北口音的跟班说,还不给老板唱一首《谢谢你的爱》。老板一摆手说,谢就算了,不过你在这没工资,有客人来点歌,你就挣小费吧。我每天就抱着吉他坐在大堂里等人点歌,从来没被点过。有一天在那儿上班的一个姑娘对我说,你走吧,在这里谁听你唱歌啊,你去街上卖唱也比在这浪费时间强。我觉得她说的有道理。于是我走了,坐车到了东长安街,在一个叫银街的地下通道坐了下来。我坐了足足十多分钟才打开吉他包,终于鼓起勇气唱了出来。但没唱多大会儿,就有人给我丢了二十块钱。我继续唱,陆续有人给了更多的钱,我心想,这次是来对地方了。地下通道里有自然混响,银街人流不是很多,不至于很吵。而且还有梯形台阶,我可以坐在台阶上,还算比较优雅地卖唱。可以说我的唱功就是那时候练出来的。我的声音一天比一天大,经常身边一围一群人。每唱完一首歌,他们都鼓掌喝彩,往我的琴包里放钱。我从没唱过《谢谢你的爱》,都是唱自己喜欢的老歌,齐秦、罗大佑等等,偶尔也插几首自己写的。我很喜欢唱许巍的第一张专辑《在别处》,因为我自己那个时候也是在别处。有一天我唱完《青鸟》,有个姑娘含情脉脉地看着我说,你就是许巍吧。

▲ 《在别处》时期的许巍

我还碰到过几家报社的记者,比如《北京日报》什么的。他们想采访我,写一个类似于艺术青年为了追寻理想,离开家乡外出打拼的励志报道。可是我脑子一根筋,心想,我那个社区的居委会大爷每天看的就是《北京日报》,要是被他发现我在卖唱就露馅儿了。因为我骗他是在中央音乐学院读书,他们才让我在那个小区里居住。我想算了,还是别报道了。我要上就得上《通俗歌曲》《我爱摇滚乐》这种专业书刊。

▲ 《通俗歌曲》与《我爱摇滚乐》

我那时住在天坛南门,每天中午起来坐120路公交车到东单卖唱,下午唱到四五点,再坐车回来,运气好了能挣一两百。在两千年的时候,那算是高收入了。解决生计以外,我最大的盼望就是能碰到一个音乐上的贵人。但是贵人一直没有碰到,警察和城管倒是碰到了不少。2002年的时候,我因为卖唱被警察带到派出所。本来也没什么事,教育一下就准备把我放了。结果一个听歌的女孩为我打抱不平,一路追到派出所,大闹一番。所长气得指着我说,我今天什么事都不干了,就要把你遣返。我想卖唱估计是悬了,接下来该怎么办呢?那两年我也积攒了一些自己的歌,就找到我的好朋友,在电脑上鼓捣了一张唱片小样。我拿着那张Demo跑了各种北京能找到的唱片公司,但所有的投递都石沉大海,没有等来任何后续。2005年的时候,我这个摇滚青年慢慢喜欢上了民谣音乐。首先是因为摇滚太费钱,要买电吉他、买一堆效果器,还得组乐队才能演出。但民谣歌手不用,一把木吉他,走到哪儿唱到哪儿。我的创作风格也发生了变化。那些青春期的反叛、虚头巴脑的东西不再令我着迷。我再次找到我的好朋友,录了一张叫《刘2的把戏》的Demo。那张样带受五六十年代美国民谣的影响很深,一把吉他一把口琴,简单的编曲。我甚至连嗓音都故意压低,模仿鲍勃·迪伦。

▲ 刘东明录制《刘2的把戏》

这次,我没再去找唱片公司。好的音乐只有在现场才能体现出来,经过这几年在地下通道的锻炼,我觉得是时候了。我组了一个民谣乐队,一个贝司、一个手鼓,跑到当年的独立音乐现场无名高地,每周三在那里做驻场歌手,一晚上150块钱。

▲ 组建民谣乐队

我那时候已经搬到通州,演完从亚运村打车回通州,找一个黑车讲价,要花掉大概50块钱。剩下100块,我们三个人再分。无名高地当时汇集了一批民谣歌手,像周云蓬、小河、张玮玮、郭龙都在。大家当年都既无市也无价,拿一样的工资。

▲ 无名高地时期的周云蓬、刘东明和小河(从左至右)

他们的音乐影响了我很多。以前我听外国歌多,又不懂英文,不知道他们在唱什么。现在总算能听到和自己生活如此贴近的人写的歌,他们所表达的东西原来可以那么宽广。在通州住的时候,除了一些搞音乐的人以外,那里还聚集了很多外来务工的形形色色的人。每天我睡到中午起床,去周围的小饭馆吃饭,憧憬着未来的生活。

▲ 刘东明在通州

路过裁缝店我去修衣服上的拉链,裁掉多余的裤脚,看到村口沿路揽客的站街女,有时就在夕阳下。我曾经幻想过,在夕阳下,已经是rock star的我驾驶汽车驰骋在美国德州的乡道上。但那一刻我觉得通州的夕阳一样漂亮,这些人是如此鲜活。他们构成我生活中的一部分,构成了一道独特的风景。我应该歌唱他们,因为那也是歌唱我自己。民谣音乐最大的魅力就是在于叙述,讲生活中的人和故事。2009年我发行了第一张正式录音室专辑,叫《根据真人真事改编》,记载了我那几年的生活。其中就有《老裁缝》这首歌。街口上的裁缝铺住了一个老女人

然而她却执着地一身蓝色迪卡布

街口上的裁缝铺住了一个老女人

缝纫机日夜不停地转着它的爱与恨

它转来了世间变幻万千

它转来了花眼与背弯

那些曾经光顾的人们现在已忘了这个女人

在一个干冷的冬天

这个老迈的女人

她步履蹒跚缓缓锁紧裁缝铺的门与窗

▲ 上下滑动查看歌词

我从小就爱臭美,但因为我的个子小,买来的衣服很多都需要再加工。所以这些年不论在哪个城市居住,我都会在家附近找到一个最好的裁缝铺。下面我把另一首写给那些站街女的《根据真人真事改编》唱给大家听。它原本是五十年代美国旅行者乐队的代表作《五百里》,我填了新的词,也送给所有离开自己家乡,出来闯荡打拼的人们。▲ 上下滑动查看歌词