甘肃烩菜,唏嘛香!

最近,甘肃频繁出现在热搜上,在全民“用胃投票”的浪潮下,诸多甘肃美食相继登上热搜。

当代年轻人对美食的主动发掘,早已不再局限于各类“网红推荐”,大家将目光投向那些熨贴生活已久,日常饮食中口口相传的好滋味。

“当红炸子鸡”:甘肃天水麻辣烫

供图/视觉中国

从呼声最高的 “顶流”甘肃麻辣烫,到被“麻辣烫大军”们逐渐开发解锁的甘肃炸串、甘肃烧烤,看似全国各地都有的常见吃食,一旦来到这片神奇的土地,加上“甘肃”二字,各个焕发出全新生机。

还没从“天降流量”中反应过来的本地人,千言万语汇成一句话:“来都来了,家里好东西多着呢。”

被热心网友挖掘出的另一美味:

——甘肃烧烤。

供图/视觉中国

作为西北最内向的美食大省,甘肃美食有多好吃,就有多低调。在麻辣烫“出圈”前,多少外地人提起甘肃美食的第一印象就是兰州拉面,就这还得兰州人小声补充:“我们那里不叫拉面,是兰州牛肉面。”

然而在麻辣烫打开突破口之后,海量美食宝藏在西北熠熠生辉。其中最具真情实感的当属一碗:甘肃烩菜。都说“人生不过三碗烩菜”,这种看似常见的吃食,却可以说藏着传统甘肃美味的古老传承。

“呱呱坠地第一碗,洞房花烛第二碗,撒手人寰第三碗”

摄影/严肃

在甘肃,无论是婚丧嫁娶的传统宴席,居民楼下转角的餐馆,还是逢年过节自家准备的“大菜”,都少不了一道烩菜压阵。在烩菜里,很难评选出一位绝对的主角,而是各有各的精彩:浓郁油香的肉汤底中,圆乎乎的炸丸子,小块的酥肉夹沙,本地产的洋芋、粉条,搭配各式鲜蔬干菜,缀以翠绿葱花,红彤彤的辣油……这一热辣鲜香的“甘肃烩菜天团”,看似风格简约,实则透着西北独有的丰盛隆重。

烩菜可绝不是简单的“一锅大乱炖”,而是有着悠久的历史,据考古资料,早在距今7400年前,当地先民就开始使用陶器鼎作为炊具对食材进行烹煮加工。在此后的漫长历史中,无论煎炒烹炸各项厨艺发展出多少精妙花样,甘肃人始终坚持着对汤菜的原始热爱。

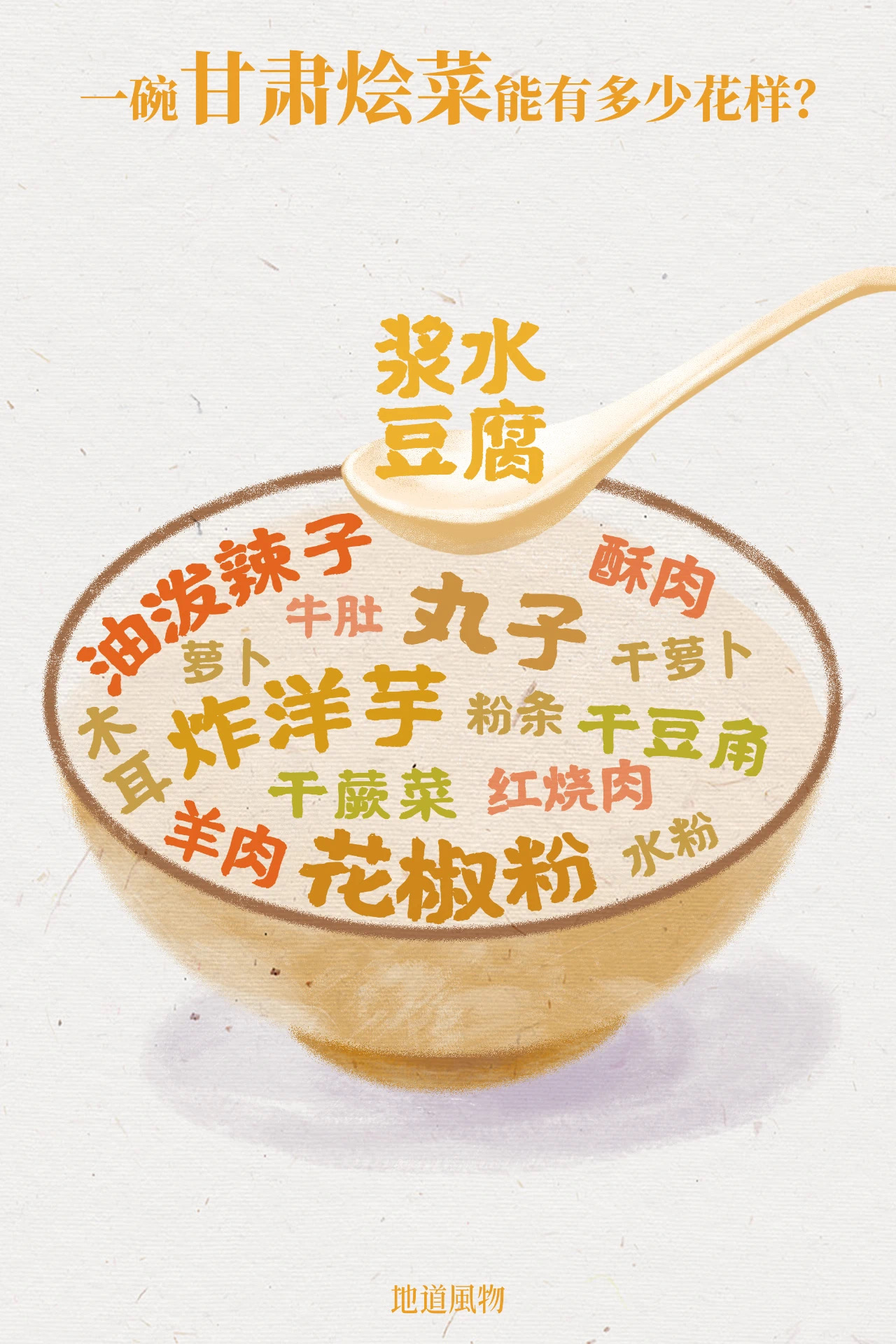

一碗甘肃烩菜,能有多少花样。

制图/九阳

通过煎炸或焯煮预处理各类食材,调味配方也在不断升级迭代,在张骞出西域后,沿古丝绸之路流传而来的胡椒、胡蒜、胡葱(大葱);清朝中后期开始流行的辣椒等等,统统烩成一锅,可以说是见证和留存了甘肃的历史变迁。

是的,你没看错,在大多数人印象中过于家常,没什么存在感的烩菜,在甘肃,是市市不同、县县精彩的独特美味。兰州烩菜的“老六样”:萝卜、粉条、豆腐,丸子、酥肉、红烧肉,甘谷烩菜的各式干菜和红油辣子,武威烩菜的青粉,天水烩菜的浆水豆腐,临夏烩菜的水粉、羊汤……大家总不吝于在这道传统酒席大菜中,加入本地小骄傲。

那么一碗优秀甘肃烩菜的基础究竟是什么?

兰州烩菜是游子记忆深处的家乡味道。

来源/虎三走世界

煮过肉的油汤是烩菜的灵魂所在。黄河流域是中国农业、畜牧业起源较早地区之一,早在几千年前,当地先民们就掌握了畜养各种家牲的方法,为动物蛋白的食用摄入打下良好基础,到了现代,甘肃更是凭借自身环境优势跻身全国五大牧区。

选择本地特产的优质牛羊肉,或者新鲜的排骨、筒骨,简单切大块,冷水下锅,水开撇去浮沫后,放入相应调料炖煮。在时间的魔法中,咕嘟咕嘟地肉汤逐渐冒出香气,等到筷子能完全扎透肉块,就可以关火起锅。留下肉汤晾凉备用,其余煮熟的骨肉则在二次加工之后成为烩菜的“加料”。

煮过肉的汤底,肉香浓郁,油脂充盈。

供图/视觉中国

丰俭由人的荤素炸货则是烩菜的点睛之笔。烩菜可不是就地取材随便一煮一烩就能上桌的“乱炖”,在甘肃够资格撑起席面的烩菜,光是准备工作就至少要提前一天。除了熬煮汤底备用,单独支一口油锅做炸货是烩菜准备的重头戏。

新鲜的牛肉切馅,加入洋芋淀粉和各式调味,汆成一颗颗肉丸进入热油之中变身焦黄,或是把肉馅淀粉随意搅拌,用勺直接下锅炸成大块酥肉,金黄蛋皮内夹着肉馅的夹沙;即使物质条件不允许,甘肃人也会想办法将洋芋汆成丸子,用鸡蛋组合淀粉制成素酥肉,这些油炸洋芋丸子、炸蛋,浸润过肉汤后同样美味。

预制炸货是甘肃烩菜的重要准备工作。

供图/视觉中国

白菜、豆腐、粉,堪称甘肃烩菜“三巨头”。尽管甘肃各地的烩菜各有千秋,从清汤底到卤汤底,加干菜还是用鲜菜,不同县市自有讲究,但白菜、粉条、豆腐这三样,作为“超长待机”的地窖菜,在西北地位向来非凡。

就连烩菜中那不起眼的粉条,甘肃也能玩出太多花样:颜色偏深,透亮劲道的细长红薯粉;雪白敦实,口感扎实有嚼劲的手擀粉;使用青豆或者扁豆做成的青粉……形态多样的粉,既是主食,也提供了丰富的口感,分分钟成为烩菜中最扎实的存在。

看似简单的粉条,在甘肃也大有讲究。

来源/寻味甘谷

如果说席面上的烩菜,更像是一道压轴的汤菜,到了日常生活中,烩菜就成了兼顾荤素搭配与热乎汤水的独立选项。去甘肃随处可见的烩菜馆,点一碗烩菜,撒上新鲜的葱花,淋上几滴香醋,浇给一勺油泼辣子的红油,配上花卷或者油饼,连汤带菜一起下肚,这种口腹同时袭来的超级满足,会成为你反复怀念的甘肃味道。

兰州街头,来一碗热乎的头肴汤,

随机香“拥”一个外地人。

摄影/严肃