辗转坐了8个多小时的火车,跨越近1000公里,外卖员王计兵见到了余秀华。

在余秀华老家村里,一袭白裙的余秀华顶着大风大步往前走,穿着蓝骑士工装的王计兵则微笑着跟在她身侧,姿态有些拘谨。

王计兵也是个诗人。十几年前,他们曾在同一个论坛上写诗。那时余秀华已写出不少后来震惊世人的诗句,还经常在论坛里骂人。寂寂无名的王计兵对她崇拜又好奇,却无交集。

2018年,王计兵做起了饿了么外卖员,并把自己送外卖的经历写成诗,其中一首阅读量超过2000万人次。到今年,诗集《赶时间的人》终于由真故出版。诗集上市1个月,已经发行了3万册,这是近年来当代诗人鲜能达成的成绩。

余秀华和王计兵都是文学界的“闯入者”。余秀华在诗坛的出现,曾被形容是像把杀人犯放在一群大家闺秀里一样醒目,而在54岁凭第一部诗集走红的王计兵,身着外卖服飞驰疾行,翩然超越了一众穿着长衫的文人墨客。

与当下试图脱下长衫的“孔乙己”们不同,这两位生长于底层的诗人,是从泥土、从大地中汲取养分,却抬头看见月亮。余秀华说,她曾在温州小作坊里打工,在皮革厂锁边,“打工是辛苦的。讲的是手速,手速快就挣得钱多。我才没有挣到钱,我手太慢了。”就是在这种环境下,“趴在床上写,反正就想写。你长期不写字你心里会觉得难受。”

王计兵经历更多。送外卖前,开过 7 年的翻斗车,干过搬运工,还做过钳工、木工。一起开翻斗车的13个人,死了2个。然后是一些自己做主的事:捡破烂,摆地摊,卖水果等。外出打工,春节回家儿子却认生,跑得远远的。这段经历,后来写成了一首诗《那个人》。

在饿了么送外卖后,加上和爱人在昆山开了杂货铺,生活之舟终于稍微安稳。他说,外卖是他的生活,也是他的诗歌。“外卖提供了稳定的生活。一步步走过来,到目前为止是最轻松的一份工作,每一次在路上那种灵感迸发的状态,特别享受。”

这些对话,发生在余秀华的旧居里,两人思想交锋、灵魂碰撞,昨晚在真故和抖音知识做了同步首播,累计播放量达到1866万。

以下是对谈实录。

没有长衫的诗人

知识精英们渴望的脱下长衫的生活,王计兵已过了30余年。如今作为一名外卖员,他说,“目前为止没有过更精彩的生活。”而余秀华人生的前30多年都赋闲在家,当一名农妇,除了曾随同乡去温州打工。

在王计兵的感受中,干体力活毫不美妙。在河里捞沙时,要无止境地重复两个动作:弯腰,起身,弯腰……这是一种纯粹的对身心的折磨。

阅读和写作,成了挣脱麻木的解药。做工时,肢体机械运转,思绪在他构建的文学世界里飘荡。晚上回家,他亢奋地抓住偶然迸发的灵感,排除一切干扰地写,身体的疲惫全然消失。

19岁时他曾渴望成为像余华那样的“一代名家”,只是这个梦还未萌芽就被父亲扼死了。在后来的25年,他默默地、偷偷地写,直到年过半百后,他真的成了一个出书的作家。

你们是从什么时候开始写作的?

王计兵:我写作是从1988年开始的。当时,我家一贫如洗,是乡镇上出名的贫困户。要按属相说,那时我19岁,在沈阳做木工。

余秀华:我是在2007到2009年那一段时间认真地开始写诗。当时我家在村里开了一个小卖部。结婚以后,孩子上小学了,我闲着没事,就在店里写诗。

写作初期受到哪些文学作品影响?

余秀华:要说对诗歌产生兴趣和爱,是在接触诗歌之前。小学初中读的都是唐诗,但我写的是现代诗。真正对现代诗的启蒙,还是后来我找到一本高中的语文课文,《望星空》,这首现代诗的形式和格式对我来说是一个启蒙。

王计兵:我一直读的都是以小说作品为主,因为我们当时在工地上打工,没有什么娱乐的方式,除非是看看书,要能找到长篇小说是最好的了。

余华是对我影响最大的一个人。他的作品对生活的沉重感的描述,对我有很大影响。他的作品读出来非常地压抑你,但是会让你产生很多想法,仿佛是想和他一样,就想多说几句话。

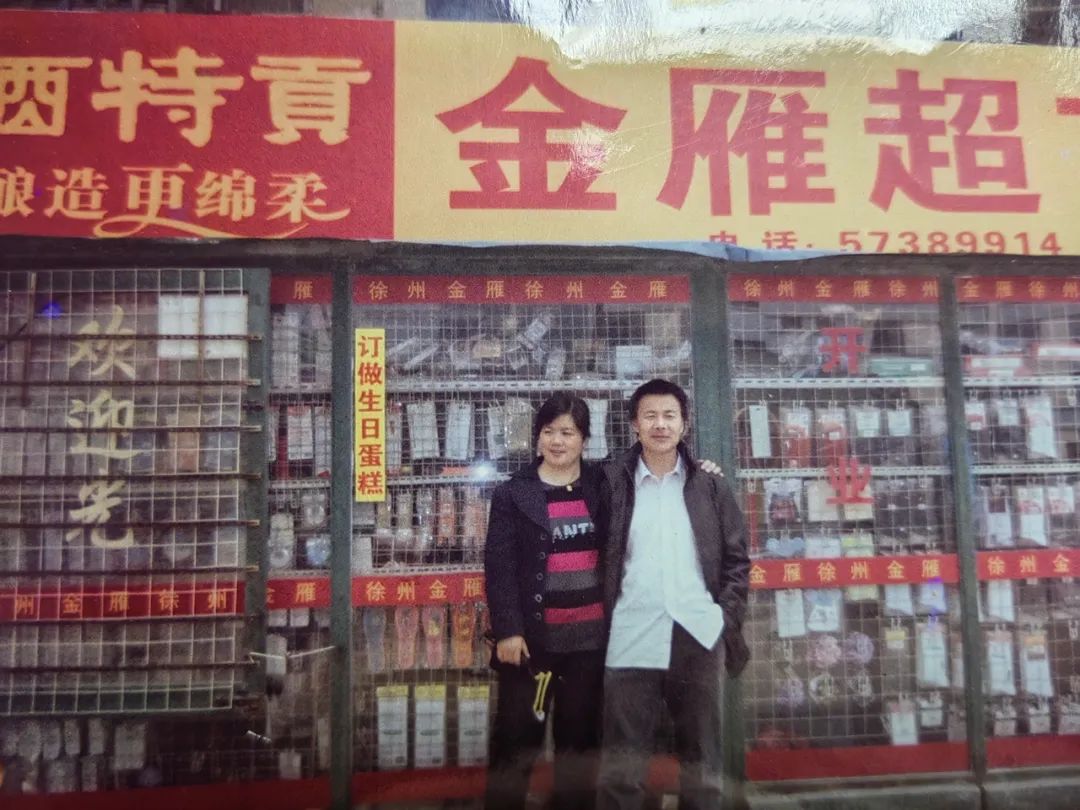

图 | 王计兵旧照

余秀华:可以见见余华,我也特别喜欢余华,风趣,幽默。他也知道我,所以我想什么时候把余华找过来玩一下。

我初中的时候读了《活着》,我没有读透。后来我在手机上的阅读软件读了《在细雨中呼喊》、《兄弟》,没有读第二遍。我想着什么时间重新读一遍。

从什么时候萌生了成为作家的念头?

余秀华:到现在我都没有目标。想写就写,不写就不写了。如果给自己界定一个身份,这是非常愚蠢的事。所有的身份都是限制。

王计兵:1992年我开始发表小说的时候,我有过做一个作家的梦想。当时我已经进入一种非正常的写作状态,神神叨叨的。

余秀华:那种状态是最好的。

王计兵:我模仿剧中主人公的遭遇,把他的身份遭遇嫁接到自己的身上,穿衣打扮都模仿他们。

最离谱的就是我写到主人公家里发生变故,父母过世了,我穿着一身白色衣服,像服丧一样,那件事情彻底地惹怒了家里的长辈和我父亲。

后来我父亲一把火把我的小说手稿都烧掉了,说“以后不允许你再写一个字”。

余秀华:他是写得投入了,我是写作和生活彻底分开的,我笔一放下,我就是生活中的状态。写作就是写作的状态。我就是天生的,从来没有说把自己想象成什么样的角色,一天都没有过,我分得很开。

写作遭到过哪些人反对?

余秀华:我妈当时就说了我几下。我当时用电脑写,她就觉得浪费电,别的没有。

我丈夫也管不着我。他看不懂我的诗歌和小说。他喜欢读黄色的……色情文学。

我有一次把小说打出来,准备投稿,不小心被他看到了。那是写的一个中篇小说,写的什么我忘了,好像写了一个色情的。他说:“你还写了这个东西?”我说:“写了,怎地?”后来他也没说啥,没管我。 所以我是很自由的。

王计兵 :我的小说手稿被父亲烧了以后,我有两个多月不和家里人说话。后来遇到了我爱人。年轻人,爱情可以化解一切。然后我就回去告诉我父亲说我要结婚。

余秀华:那你爸肯定高兴。

王计兵:对啊,我说我要结婚,我要成家立业,不再瞎写了。我从此之后再也不投稿了。这一句话我守了25年,我真的一稿没投。

结婚后,我爱人也不喜欢我写作。

余秀华:是因为写作挣不到钱。

王计兵:对,是这个观念,写作不挣钱,况且她觉得你一个大男人在那里写作,你不想办法出去养家糊口。

她当时对我有一种无声的反抗。我说我今天写了一篇文章挺好的,用词挺好,念给你听听。我正在兴高采烈地念给她听呢,她手里端着盆,“呱”,扔到地上去了。

图 | 王计兵和妻子

余秀华:我和他性格不一样。我不乐意给别人看我写的东西。别说是朋友,我爸、我儿子,我都不给他们看。我觉得这是非常私密的事,除非我自己愿意拿出来发在公众号上。

当时我记得我开店子,那时候写着玩嘛,写在本子上,不知道为什么本子放在柜台上忘了收,结果我们村里的村主任来和我下象棋,他看到后说你写得好去投稿,别人才知道我在写作。

平时是怎么写诗的?

余秀华:很多东西就是一个瞬间的感觉、感动,也有很多诗是来自一个思考。比如4月1日我想到死亡,我现在40多岁,到底应该怎样去面对死亡?我觉得自己应该思考死亡这件事,就写了一首诗歌。

王计兵:我昨天在火车上写了好几首诗。我看到售货员在推销4块钱一包的零食,一个孩子任性想要买,他妈妈就不给他买。售货员每次过来都故意在他们面前减速、吆喝,那个孩子一直在哭闹,但这个年轻妈妈非常有底线,不惯着孩子。

我不由自主地联想到我们生活中的共性。我们小时候不是因为底线,而是因为贫穷。我就感觉这个孩子一声一声地哭,就像给我们打这个补丁,把我们的童年一块块地补出来,他每哭一声就补出来一片。

余秀华:这个写得真好。想象,哭声是童年的补丁。

图 | 王计兵在火车上写的诗

出名了还是要送外卖

几十年来,王计兵几乎没有朋友,只有从童年起就关系亲近的三个玩伴。他们的命运各自飘零,一个开运输车时从车上摔下,被自己的车轧死,一个上吊自杀,还有一个因病去世。

写作成了牵引王计兵穿越苦难的手。在艰辛的日子里写下的4000多首诗滋养了他的生命,把他带去了一个更宽阔的世界。

出名之后,他不想就此穿上长衫,做一位作家,只是期望诗集销量增长以补贴家用。“我不会放弃送外卖。”

媒体纷拥而至,名誉加身又让他隐隐不安。

作为前辈的余秀华经受过更多的呼声、赞誉和谩骂。与她面对面,王计兵说出了自己的困惑。对于出名、营销、成为网红,余秀华展露出让王计兵叹服的豁达。

一边打工一边写作,是什么样的体验?

余秀华:我那是体验生活。当时是在温州一个小作坊里,做“撕边”,比如一个东西做出来后要撕边。

有一个很深的感受是,打工确实可以减肥。其实很辛苦,它讲究的是手速,计件工资,没有上下班时间,手速快的才能挣到钱。我是没挣到钱,我手速太慢了。

晚上回去我趴在床上写作,写的是关于打工的生活。那时候我有病,反正就想写。长期不写字心里就觉得难受,要写。

王计兵:喜欢写作的人一段时间写不出文字很难受,就是忍不住。我到昆山生活之后,捡破烂、摆地摊、卖旧货,我都是想写什么,顺手从口袋里拿出笔来,写在纸箱子上、三轮车上,甚至写在手心上。写完后自己给自己读,读完之后就丢掉了。

送外卖之后,是如何写出《赶时间的人》这首诗的?

王计兵:那天晚上是一个小伙子点餐,他地址留的是错的,他住那种老的小区,需要我爬到 6 楼,第一次爬上去之后开门的不是他。我打电话给他,他说送错了,又给我留了另外一个地址。跟着那个地址又爬上六楼之后还是不对,他又给我第三个地址。

相当于给他送餐,我爬上爬下了18层。把餐送给他之后,他反而是训斥我,说我送外卖不合格,地址找不到,定位都不会查还送什么外卖?我认为他是故意刁难我。然后我手里其他的单子全部超时,那晚被罚了3单。

回来我心里就很憋屈。我一直在赶时间,所有时间都被我赶光了,都赶成秒针了,他却还在训斥我。然后我就写了这首《赶时间的人》。

王老师,成名之后您怎样看待被称为“外卖诗人”?

王计兵:我不排斥,它是人间的一种善意,给你贴上标签,承认你很艰苦。

余秀华:我很排斥这个东西。特别是加什么狗屁标签,我很不喜欢。诗人就是诗人。在中国又没有专业诗人,(大家)都是有工作的。

王计兵:我认为就像一个绿林好汉,怎么能没有外号呢?

图 | 王计兵带着自己的诗集

怎么看待年轻人体验送外卖?

余秀华:没钱了呗,社会这样的变化正常得很。我觉得无论是为了体验生活,还是为了生存,都行。送外卖又不是一种很卑贱的职业。

王计兵:现在送外卖的人越来越多了。我还见过工人下班骑车回家,他车把上挂一个外卖,我以为是他自己带回家吃的,一问才知道他是在顺路送外卖。

这种状态已经非常普遍了。他每带走一单,我们就少了一份收入。对我们专门送外卖的人来说,是有产生冲击的。感觉到单子越来越难抢。

如何看待“孔乙己脱下长衫”的现象?

王计兵:我感觉这是一种短期的状态,不是普遍现象。或者说是“人挪活,树挪死”。他穿着长衫的时候,连茴香豆都吃不上,脱下长衫之后他可以喝二两小酒 ,未尝不是一件好事。

余秀华:用孔乙己来打比方就是一个错误,就是一个悖论。孔乙己代表的是谁?是文人的心态,文人的迂腐。虽然他很落魄,但他有知识分子的坚持和傲骨。

现在的人有吗?没有。现在最媚俗的就是中国的知识分子,把他们比成孔乙己,都糟蹋了孔乙己。

如何看待“内卷”和“躺平”?

余秀华:我们家儿子就是躺平状态。哈哈,我觉得躺平还是需要有一个背景。如果你没有钱,像让王老师躺平,他躺得平吗?他活都活不下去。得有吃的才躺得平,没有吃的怎么躺?你饿死。

王计兵:其实脑海里有没有这样一个画面?躺平是最好卷的一种状态。卷之前首先要躺平,之后才可以卷。本来就卷了,让人再卷的话,好像有点不太合适。

我认为躺平是一种生活和思想高压下的短暂状态。任何人都不可能躺平,就像在大海上放了一个东西,你说它在这里别动,可能吗?它肯定会被波浪推着一翻一翻的,在那里翻卷。没有谁可以躺平。

余秀华:孔乙己算躺平不?

王计兵:你说他躺平了吗?我感觉他也没躺平,他一直也在寻找展示自己的机会。

图 | 余秀华送给了王计兵一个新键盘

余秀华老师,您如何看待别人说您是“一半诗人,一半网红”?

余秀华:我从一出道就是网红。我觉得网红不一定是贬义词,很多网红也做了很多好事。我觉得这两个身份一点都不相违背,应该是可以统一的。反正无论是什么身份,我永远都是我呀,这不会改变。

王计兵:我特别喜欢余老师的坦诚。我和余老师观点不太一样,余老师活得比我洒脱。我一直对在网上发视频很排斥,我担心过多分散我的精力,我会写不出作品来。

余秀华:书本和网络都是传播的工具而已。你现在还想依靠纯粹的书籍传播是很困难的。

你如果把你跑快递的生活,拍一拍发视频,你又是诗人,我觉得你会涨很多粉丝。粉丝多了是有收入的,每次发个视频就都有钱,还挺好的。

不过要阅读量多,老子这两天一点钱都没收进来。我看看,收了两块还是三块。

王计兵:我是严重落伍,现在正在调整自己的思想。

余秀华:我觉得像你们跑得很辛苦,一个月才8000块钱,像他们那些傻逼,一场直播就60万。

王计兵:这就是我对生活最想不通的地方,我感觉到非常费解,好像生活和想象中不是一个样子。

王计兵老师之后还会送外卖吗?

王计兵:我没有放弃送外卖的想法。送外卖是我最轻松、最能解决燃眉之急的一份工作。况且每次在路上灵感迸发的状态我特别享受。目前为止没有过更精彩的生活。