她们都是普通人,时代和处境影响了她们的命运,她们却讲出了自己的故事。

We're All Stories in the End谢谢一席的邀请。我希望可以来到现场,但通过录制和大家见面可能已经是目前最好的办法了。

我叫唐景锋 (Kurt Tong),是一个视觉艺术家。我在香港出生,过去的人生有一半在香港,一半在英国。谢谢大家迁就我讲英文,因为我的普通话不太好,担心大家可能听不懂我的“港普”。

我早年在印度从事公共卫生相关的工作。虽然我一直都喜欢摄影,但去了印度之后才有了自己真正的作品。我的第一个项目“爱的居所” (Where Love Resides) 记录了有关残疾儿童治疗的故事。这个作品让我有幸获得了一项新闻摄影大奖。从那以后,我决定成为一名纪实摄影师。

▲ 唐景锋的作品 Where Love Resides

之后几年,我拍摄过一些事件,比如 2004 年的印度洋海啸;还有一次,我受委托拍摄了一个关于杀女婴的项目。这些经历让我深深地陷入了自我怀疑——这是符合伦理的吗?到底该怎么理解自己在做的事情呢?

我慢慢对这种只触及表面的摄影感到厌倦了。2005 年,我回到伦敦攻读纪实摄影的硕士。从那时开始,我把目光转向我自己、我的家庭,以及我身边熟悉的人,而不再只是去陌生的地方寻找新的故事。

这些年我主要在做摄影书。书中不仅有我自己创作的影像,还包含了档案照片、文字和各种历史材料;对实体书籍的设计也有助于我讲述故事。

我早期做过一个项目,叫做《女皇,主席与我》(The Queen, the Chairman and I),是我为我的女儿们做的一部故事书。

我想通过追溯祖辈的生活,重新找到自己的根。在研究家族历史和完成这件作品的过程中,我找到了很多疑问的答案,也意识到呈现这个作品最合适的方式就是对我的孩子们讲述祖辈的故事。

于是在这本书中,我为女儿们讲述了祖辈当年面对的处境和选择,而这些选择又如何影响了我们今天的命运和生活。

这个作品尝试用个体叙事的方式讲述更大的历史,也为我后面几本书奠定了方向。所以现在讲故事就是我主要的创作方式。

今天我想讲两位女性的故事。她们都是普通人,时代和处境影响了她们的命运,她们却都讲出了自己的故事。

第一个故事的主角名叫麦颜玉。她是我家的保姆,我叫她“颜姐”。她在我家工作了37年,基本上我刚出生她就开始照顾我了。可以说她就像我的外婆一样,我不怎么认识我真正的外婆和奶奶,所以她在我心里就是最接近这个角色的人了。

对于有家佣的家庭来说,家庭成员和家佣之间往往既亲密又小心翼翼地保持着距离。她们照顾孩子、买吃的、做饭、打扫卫生,像管家一样操劳各种事情,但家庭成员可能不怎么了解她们。所以我想通过这个项目,与颜姐重新建立真正的联系。

颜姐在2015年得了肺癌,幸好发现得早,她也恢复得很好。但我也因此想更深入地了解她,下定决心做一个关于她的项目,也算是找个借口可以多和她在一起。

通过一起做这个项目,我第一次有机会和她回老家,见到她在大陆的亲戚。我也意识到,尽管我们关系看起来很亲近,我对她的了解太少了。

一开始,我问她有没有自己的照片,我们找遍了整个房间只找到8张,而且都是证件照,我猜可能是为了找工作填表用的。

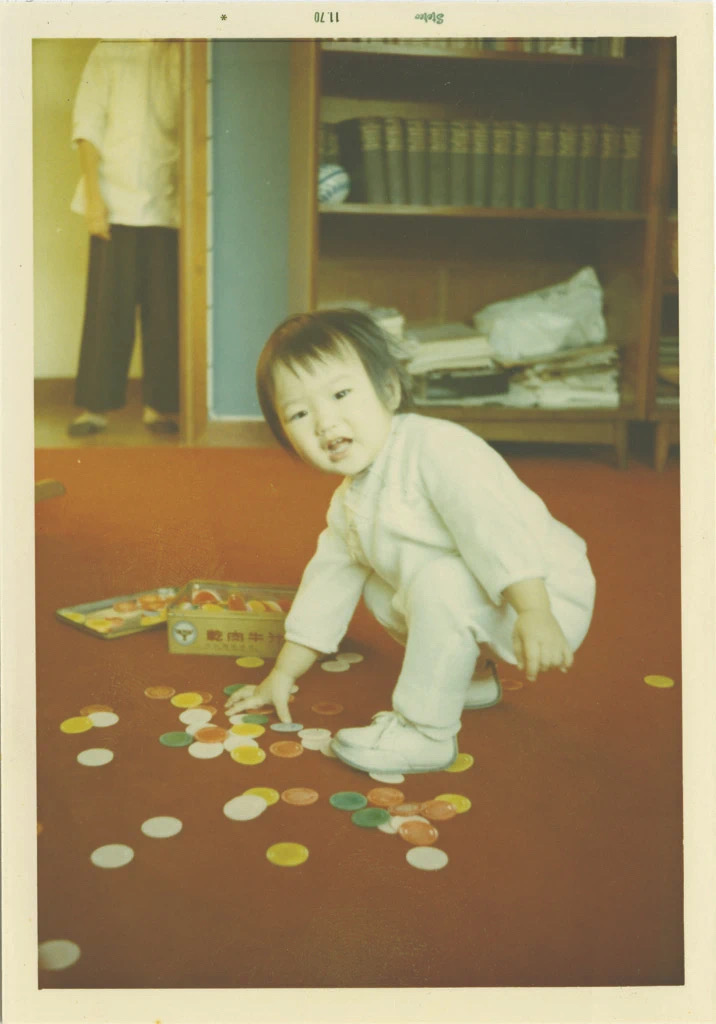

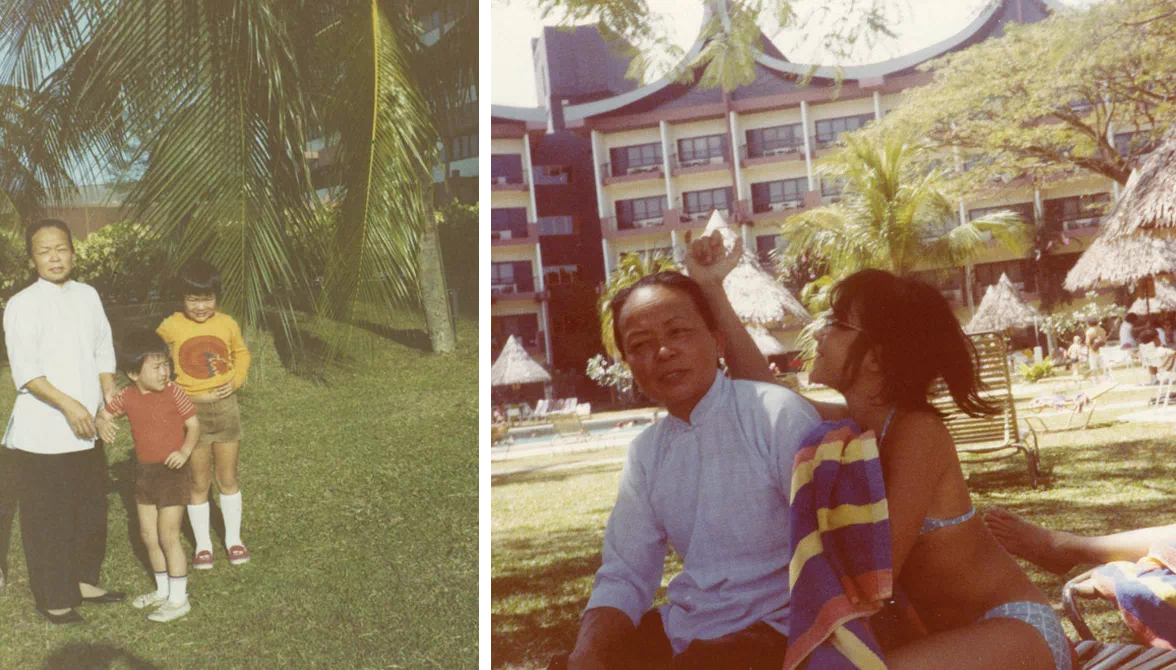

我想看看她有没有其他照片,就找来了母亲的家庭相册。翻着那些我还没出生时父母拍的日常影像,我发现颜姐常常出现在照片的背景、画面的远处或者边边角角的地方。

她几乎像“幽灵”一样,在聚会或公园里飘来飘去。

她时时刻刻照顾着孩子们,伸出双手保护我们,免得我们摔倒。

然而她往往不是照片的焦点,她的脸经常是模糊的。

不过因为她一直梳着长长的辫子, 穿着浅色上衣,你很容易就能发现她。

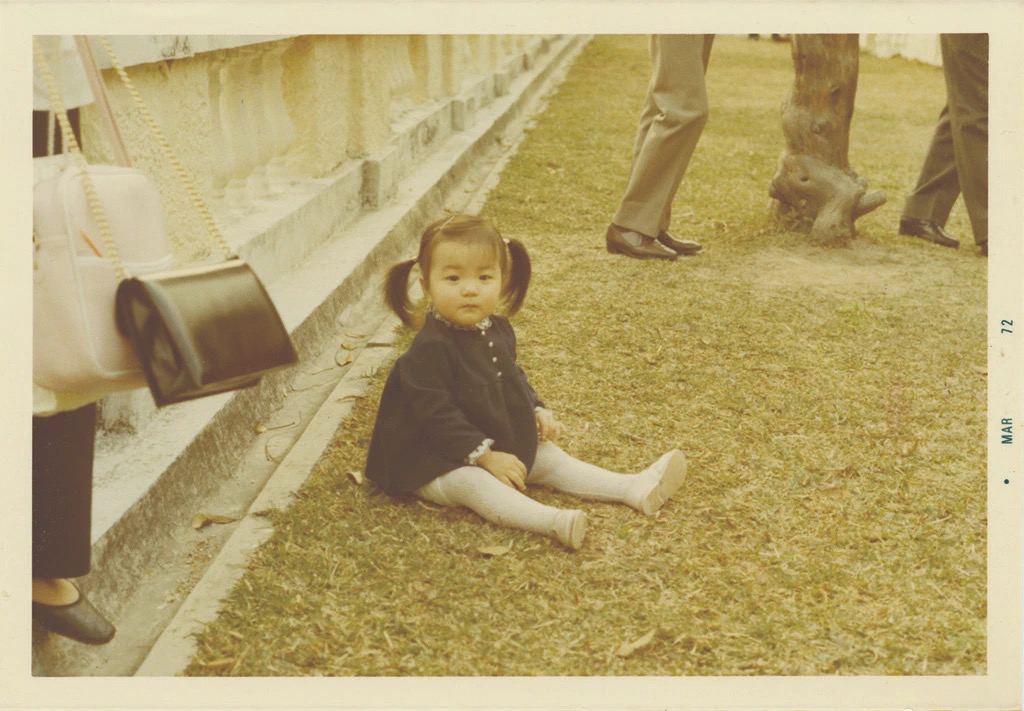

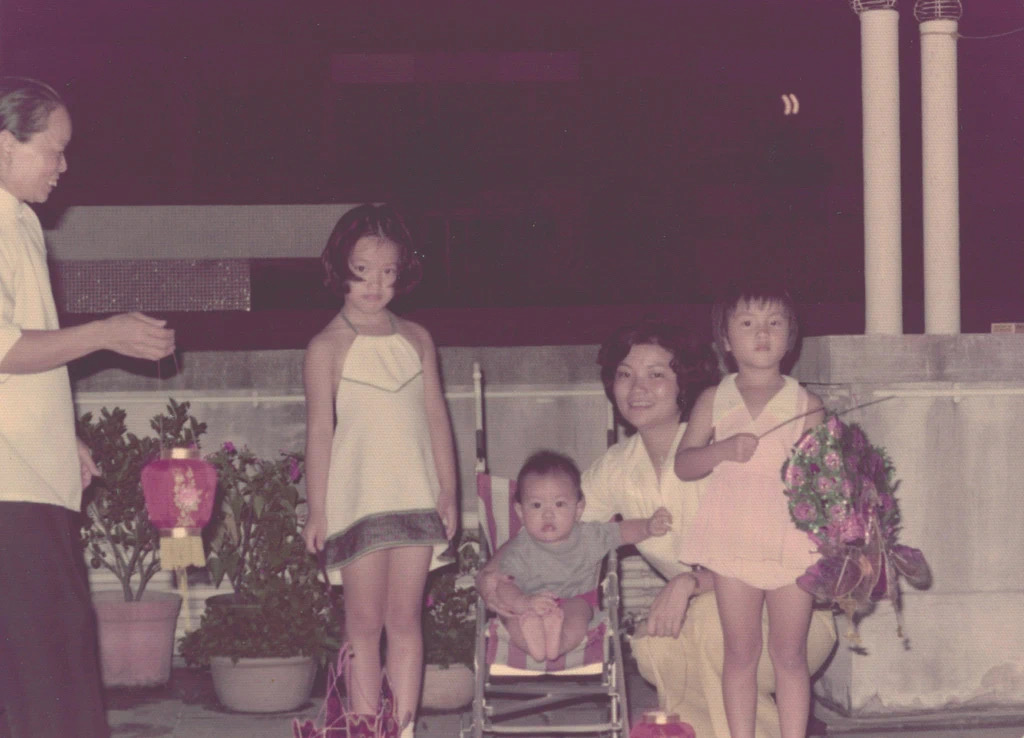

这张照片是在中秋节照的。可以看出我父亲想拍一张我哥哥姐姐拿着花灯的照片,他让颜姐往边上靠一靠。

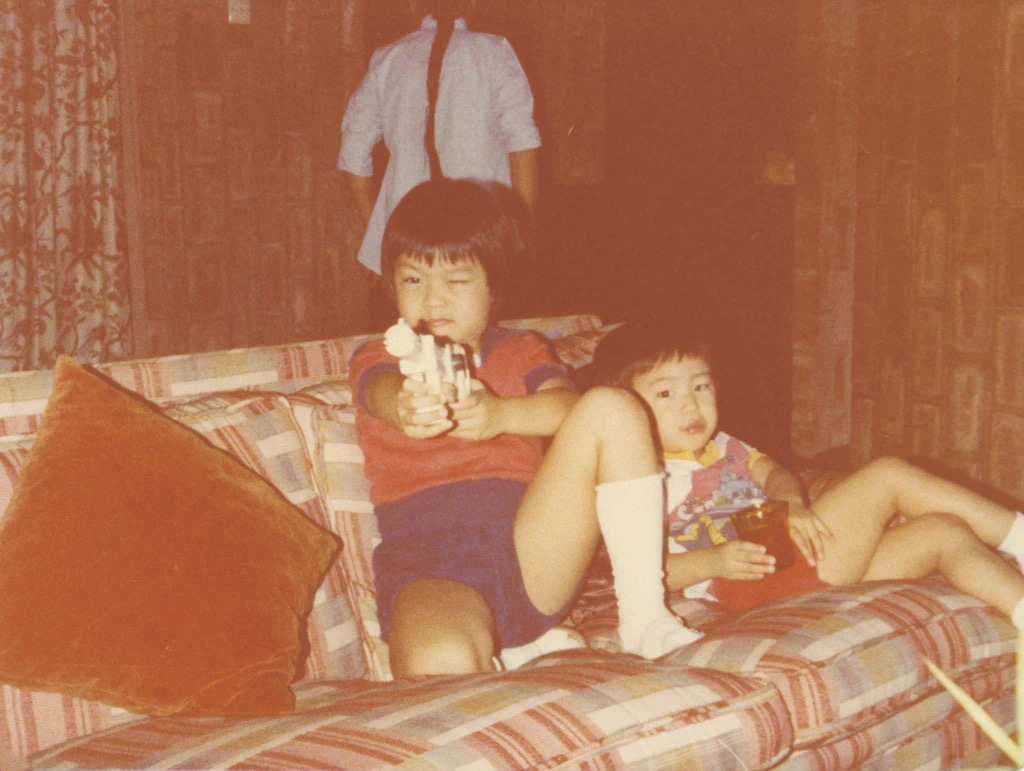

在这张照片里,我们几个兄弟姐妹正在爬高,颜姐在一旁照看我们。她不想入镜,往旁边退的时候还是不小心被拍到了。

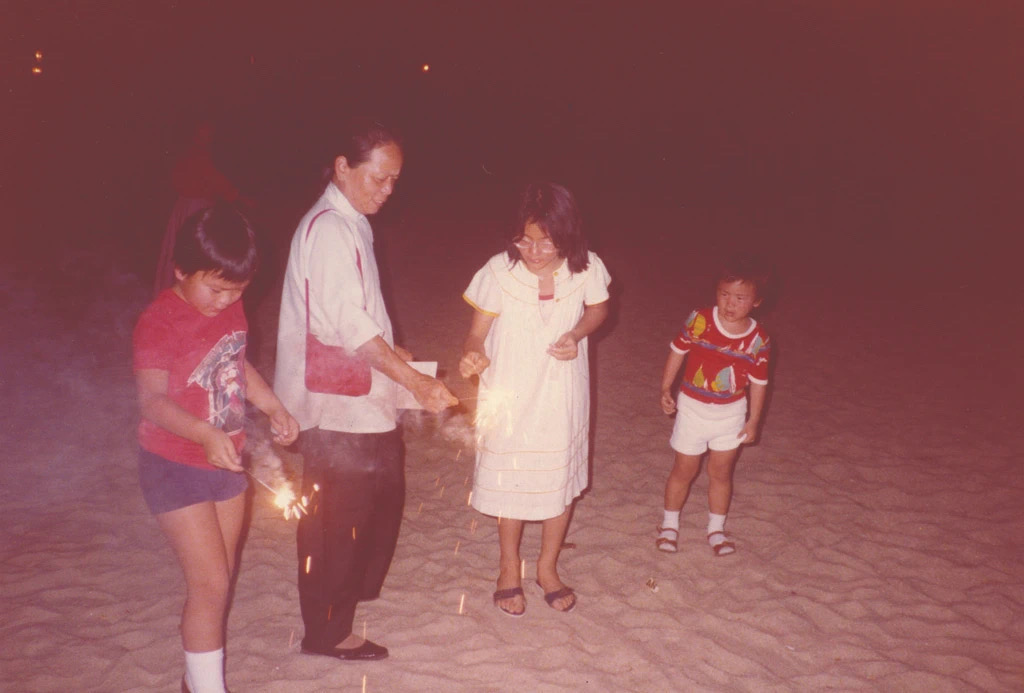

一年年过去,我们一直在拍家庭影像,颜姐的照片也越来越多。她和家人一起出现,更像家庭的一员了。

从照片中可以看到,她和我们一起玩。

一起在海滩上放烟花。

一起参加生日聚会,和大家分享蛋糕。

她还到英国参加了我姐姐的毕业典礼。

她成为我家非常重要的一部分,我们也把她当作真正的家庭成员对待。

当然,她这一辈子的故事远比那8张证件照以及我父母偶然拍到的照片丰富得多,所以我决定和她回老家,去了解她的生活,弄清楚她来我家之前经历了什么。

1920 年代末,颜姐出生在广东中山的小榄,家里是种植桑树的农民。她很小的时候母亲就去世了,父亲很快再娶。她8岁时面临着两个选择,要么去桑园干活,要么照顾同父异母的弟弟妹妹。结果她一直照顾他们,直到她12岁左右。那时她也开始在桑园帮忙,但因为太小,干得太慢,常常被送回家。

她特别想读书写字,所以挣了些钱就报名去上学,还给自己买了一本《三字经》,用它来学习读写。

可是她父亲发现她想上学念书之后,就很直白地告诉她女孩子不用读书写字。如果她要在读书上面浪费钱,不如把钱花在弟弟身上。所以弟弟就代替她去上学,一个礼拜就辍学了。

似乎她的余生已经被提前安排好了。

她21岁时,弟弟想结婚,作为姐姐她必须要先结婚。但是她不想就这样嫁人,所以她面前只剩下一条路,就是成为自梳女。

自梳女是什么样的人呢?清朝初期,在顺德一带,由于丝织业的发展,一些女性首先获得了经济独立。她们中的很多人会在成家前束起长辫,意味着她们要自行决定与谁结婚。

19世纪末,丝织业日渐衰落,她们的经济条件也受到影响,但她们不愿意放弃独立自主。一些人决定举行自梳仪式,用桑叶沐浴,由已经自梳的姊妹帮忙束发,在观音面前起誓终身不嫁。从这天起,她们只穿浅色上衣和深色裤子;从此也脱离了赡养父母的责任,自由行走,自力更生。

▲ 自梳女影像资料|香港中文大学图书馆

作为早期的女性主义者,自梳女需要面对许多艰难。因为不再是家族的一员,她们可能和亲人断绝来往,到了晚年也不允许回到家乡。很多自梳女自己筹建姑婆屋,互相支持照应,成为一辈子的姊妹。

随着清廷灭亡,经济衰落,工作机会越来越少,很多自梳女被迫离开大陆,有些人下南洋,也有些人来到香港,成为保姆、家佣或建筑工人。

颜姐在1948年成为自梳女。她很有可能是最后一代自梳女。

她离开老家到香港找工作。在回忆第一份工作的时候,她告诉我,当时她一个月挣25块港币,只坚持了两个星期。那家人让她给全家人倒马桶,而公寓唯一的下水道就是厨房里的一个小洞,她觉得那是最恶心的一件事了,比之前在老家干的所有活还要难受。

颜姐的下一份工作是照顾一个叫 Pauline 的小女孩,她有非常严重的哮喘,估计很多照顾过她的人都没坚持下来。而颜姐悉心呵护着 Pauline,常常整夜不睡觉。

自梳女没有自己的家庭,所以只要一份工作感觉还好,她们就会为这家人工作很久。颜姐在 Pauline 家工作了13年,一直照顾着她。

那段时间,颜姐还救济着老家的家人。五六十年代闹饥荒时,颜姐想帮家人添补食物和衣服,但那时从香港带生米或布匹到大陆是不合法的。所以她每天下班就到餐馆收集糊在锅底的一层米饭锅巴,因为它既容易保存又可以带过境。她还用自己的工资给家人买了必需品,藏到锅巴下面。

她缝了四个大布口袋,这样家人还可以拆开这些布袋做衣服。她把裤子也做得肥肥大大,足足用了五码的布,而她身高只有一米五左右。每个月回家,瘦小的她都穿着大肥裤子,拖着四个巨大的布袋,其中的艰辛可想而知。

她记得父亲和人说过,其实也是向她道歉——他曾经认为女孩完全没用,但女儿却在最困难的时候救了全家人的命。

60年代末,小女孩 Pauline 长大了,准备到英国读书。她家的经济情况陷入困境,颜姐不想给他们增加负担,就自己离开了。她觉得自己还年轻,可以再找一份工作。

结果她在下一个雇主家中一待就是 37 年。对我来说很幸运,因为这就是我们家。

辛苦工作了这么多年,颜姐很少给自己花钱。虽然大多数自梳女和她们的家人已经没什么关系了,但颜姐不一样,她一直在照应着家人。除了饥荒的时候给家人带吃的,她也出钱供侄子侄女读书,为她的姨妈、兄弟和侄子们在村里建了房子,还出钱帮亲戚们筹办婚礼。

她的村子在珠江三角洲,是国内最早的经济特区,所以她也资助了侄子的生意,其中有一家企业到现在还经营得很好。

颜姐77岁时终于决定退休了。虽然我们劝她继续一起住,她还是搬到另一间公寓独自生活,永远这么独立自主。

她的生活非常简单。我和父母给她买东西,她都说不需要,然后退掉那些东西,把钱还给我们。后来我们学会不再买多余的东西给她,只买她喜欢的食物,这也是她唯一会留下的东西。

▲ 唐景锋拍摄的颜姐的日常物品

颜姐的故事“为冰玉而梳” (Combing for Ice and Jade) 在2016年第一次展出,《颜姐》这本书也在2019年出版了。

书中有一个特意的“遗漏”——我没有用一张我为她拍的照片,那些照片都不是特意为她照的。不管是那些证件照还是我们的家庭相册,或者是侄子婚礼的照片,她都只是出现了一下。

我觉得最好是由她自己来决定她怎样出现在书中。所以,书的最后是一张她的自拍,地方也是她自己选的。

▲ 颜愕摹白耘摹�

她的故事广为流传,很多媒体联系我,说想采访她。我本以为她得到了媒体关注,会自豪地讲起自己的故事,但两三个采访之后,我发现她对这些采访感到很不自在。

我问她采访有什么不合适的地方,她回答说:“我想不通为什么他们总是一遍遍问我同样的问题,他们怎么这么感兴趣呢?我的生活多普通啊,我不想这么高调。”

原来,她感到有些尴尬,因为这些媒体太关注她的生活了,而她觉得自己的人生再平凡不过,只是在有限的选择中做了自己该做的。

她也永远在为别人着想。我问她要不要拒绝以后的采访,她这才告诉我,她最开始决定要接受采访,是因为她觉得这会对我的事业有帮助。