我们离隔震强国还有多远?在泸定地震后,震中附近仅有的两栋隔震建筑全部因为各种各样的隔震层破坏,无法使用,反倒是它们旁边的普通非隔震建筑大多都还能正常使用。

大家好,我是曲哲,是一名地震科技工作者,主要从事建筑抗震研究。

说到抗震,大家是不是会马上想到抗震救灾?但其实如果地震已经造成灾害了,再来抗震就有点晚了。我们说的建筑抗震,是希望让建筑在地震还没有发生时就做好抵抗地震的准备。

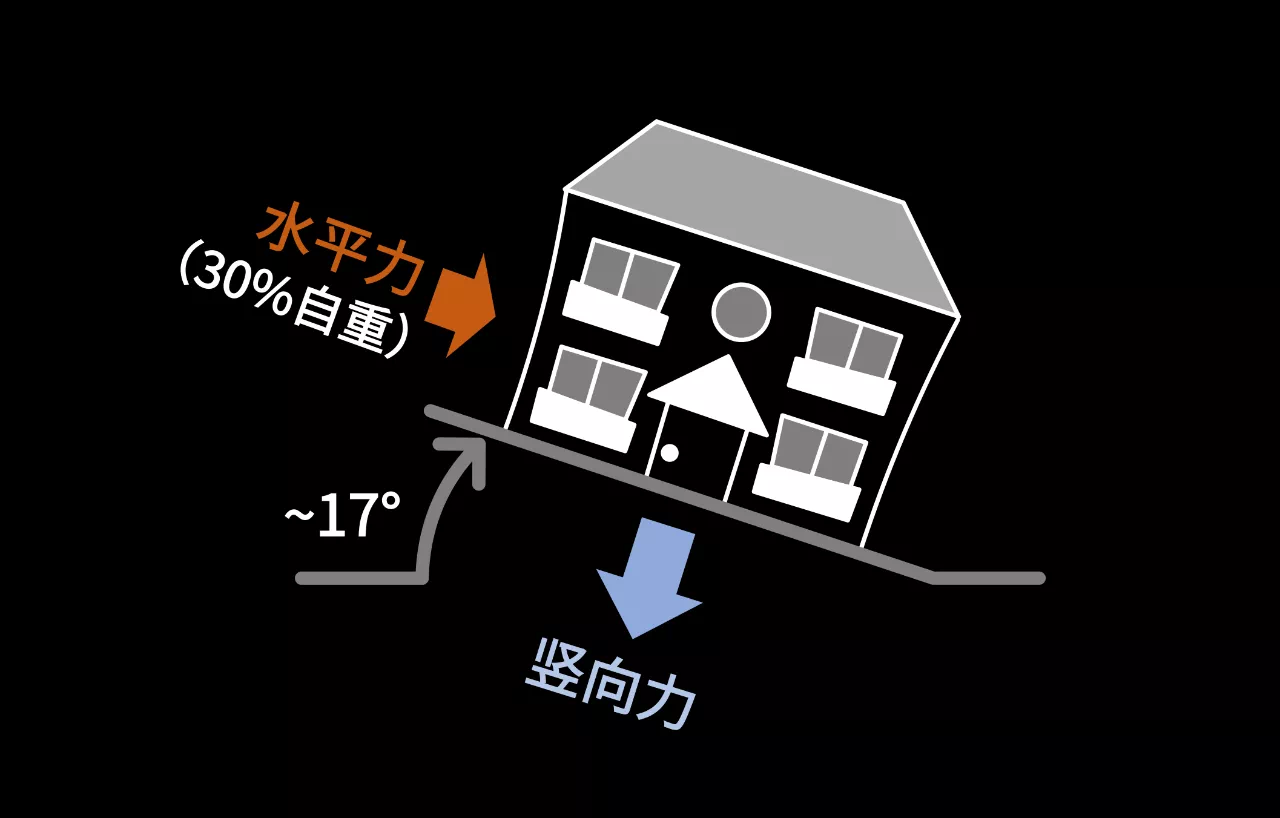

这样说可能有点抽象,到底怎么抵抗地震呢?大家知道,我们的房子会受到地球的引力,所以时刻都会有一个竖向力的作用,但在发生地震或者强风时,还会受到比较强烈的水平力作用。

100多年前,人类最初想要对建筑做抗震设防时,日本的佐野利器先生提出,可以按大概30%的自重来考虑地震引起的水平力。

30%的自重是什么概念?我们可以想象一下,如果把房子从一边抬起来17度,这时房子受到的水平力大概就是竖向力的30%。如果房子在这样的倾斜状态下还不会发生任何破坏,那么从100年前的观点来看,这个房子就可以说是一个抗震建筑了。

唐山地震后的抗震设防

我们国家的建筑抗震起步相对晚一些,1976年的唐山地震是一个关键节点。经过40多年的发展,我国的抗震设防水平整体上在不断提高。

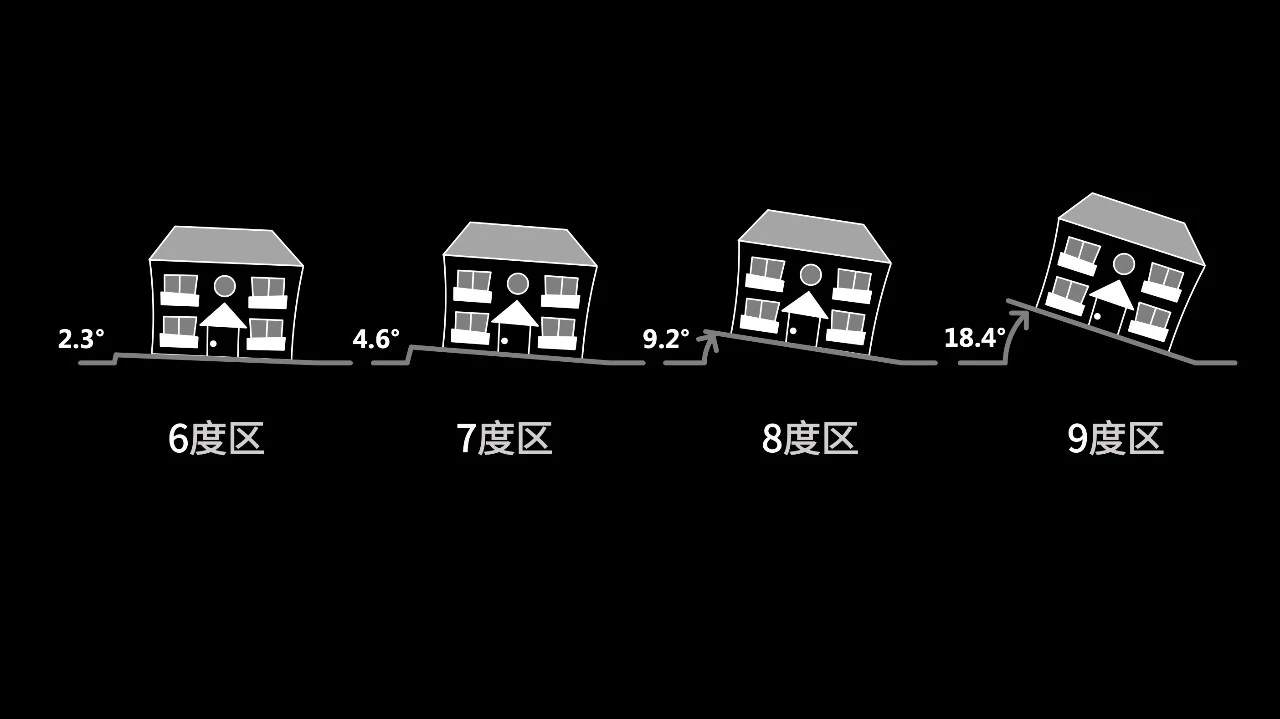

我们按照设防烈度把全国划分成6、7、8、9度四个区域,烈度越高对抗震设防的要求就越高,房屋需要抵抗的水平力也就越大。

大家注意这里使用的是“度”,而不是“级”。有一些宣传说某某建筑可以抗8级地震,实际上是不科学的,建筑抗震并没有按地震震级来设防的。

那么这些烈度区都在哪呢?建筑抗震离我们有多远?

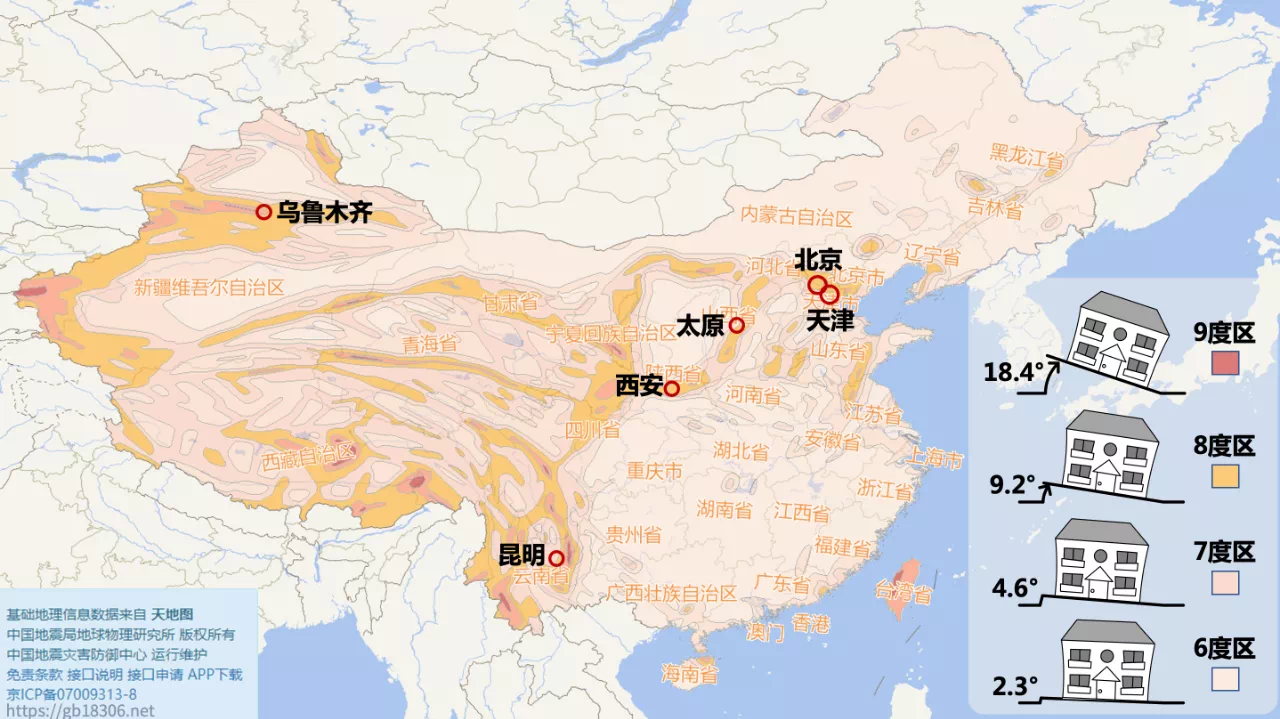

这是我国2016年开始实施的第五代地震动参数区划图,图上用不同的颜色表示不同的烈度区,颜色越深,抗震设防的要求就越高。我们通常把8度区和9度区叫作高烈度区。

在高烈度区内有两座城区常住人口超过一千万的超大城市,北京和天津。300多年前这里曾发生过一次八级左右的地震,叫三河平谷地震。还有一座超500万人的特大城市,也就是我的家乡西安, 400多年前在这附近也发生过一次8级地震,华县大地震。

除此之外,在高烈度区内还有三座超300万人的Ⅰ型大城市,包括乌鲁木齐、太原,以及我们现在所在的昆明,所以我们录制演讲的这个房子应该是按八度设防的。

这样看来好像建筑抗震也没什么难的,每个地方设防烈度的高低都是确定好的,不同烈度区对建筑的抗震能力的要求也是确定的。但其实这些都是我们人类,或者说我们工程师,根据自己对地震的理解做的一些一厢情愿的规定。

现实中的地震几乎每一次都是以一种我们想象不到的形式呈现在人们面前。所以一部抗震工程发展史,就是一部我们的认知不断被地震灾害刷新的历史。就我个人而言,最痛的一次经历就是2008年的汶川地震。

汶川地震中城镇为什么会跪倒?

汶川地震发生时我正在清华大学读博,我们课题组的一个主要研究方向就是钢筋混凝土结构的抗震。

从唐山地震到汶川地震过了30多年,在这期间我国的建筑抗震设计规范经历了三版更新。对于混凝土结构,在钢筋尺寸、材料的强度上有各种各样的规定,目的是希望保证它在地震中不会出现这样的破坏。

当我们都以为已经为下一次大地震做好准备的时候,汶川地震用一种非常残忍的方式把我们拽回了现实。

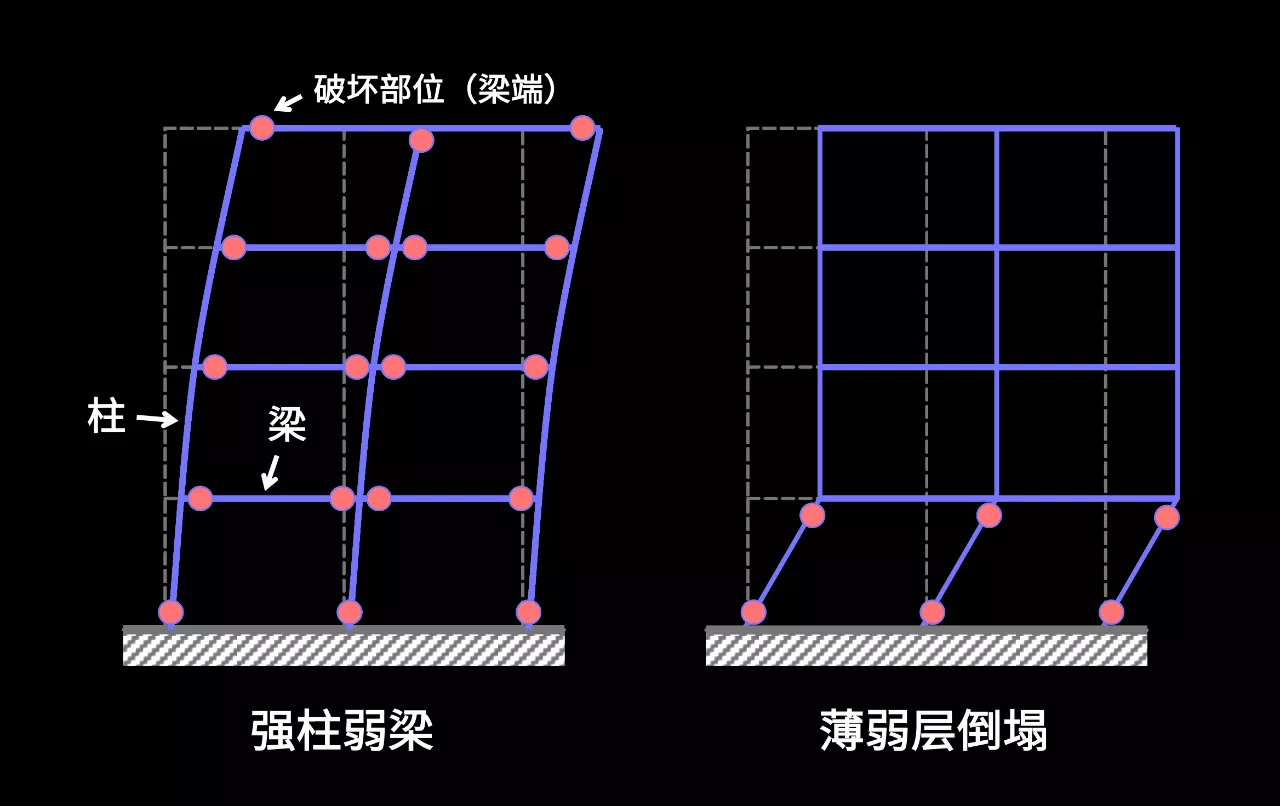

汶川地震中有大量的混凝土结构发生了倒塌,其中最重要的也是最普遍的一种破坏形式就是像这样的薄弱层倒塌。远看房子还挺好的,但是走近一看才发现,它们都是“跪着”的,底层已经没有了,被压扁了。

薄弱层倒塌通常发生在底层,但也有可能在中间层。

地震喜欢攻击结构最薄弱的部位,往往薄弱层已经完全垮塌了,其他楼层还基本完好,相当于这个结构没有像一个团队、一个整体一样一起来抵抗地震。

之所以说汶川地震刷新了我对地震的认知,是因为我们在课本里学到,在框架结构中,柱子是贯穿结构全高的构件,在地震中可以协调各个楼层的水平变形。所以柱子实际上是防止薄弱层倒塌的一个非常重要的,甚至是唯一的防线。

因此人们就设想,如果地震比较大,破坏不可避免的话,那么最好让破坏发生在梁上,比如像这个图里画的发生在梁的端部,而不要发生在柱子上,因为梁的破坏不会引起结构整体倒塌。

这就是上个世纪八九十年代,新西兰学者提出的“强柱弱梁”的抗震设计理念。这个理念被全世界主要的抗震国家采纳,包括我国。所以我们上学时教科书是这样写的,老师上课也是这样讲的。这使我们对此深信不疑,觉得只要实现强柱弱梁,框架结构就不会出现薄弱层倒塌。

但是实际上呢?美好的理想撞上了残酷的现实。我和我的老师以及很多同行们,在汶川地震现场的废墟里,没有看到一栋混凝土框架结构真正实现了强柱弱梁,不是发生了薄弱层倒塌,就是破坏部位发生在了柱端,而不是梁端。

到底哪里出了问题?汶川地震半年以后,我们发表了一篇文章,细数了强柱弱梁无法实现的八大原因。当然具体说起来就比较复杂了。

总而言之,框架结构在地震中要面对非常多的不确定性,地震是不确定的,结构在遭受地震时的状态也是不确定的。在这种情况下,想实现强柱弱梁几乎是一个不可能完成的任务。

源于中国木塔的摇摆墙

汶川地震半年后,我第一次东渡日本求学,因为日本是世界上抗震工程最发达的国家。到东京后我就迫不及待地向我在日本的合作导师,东京工业大学的和田章教授,汇报了我们在汶川地震中看到的震害,以及我们的困惑和思考。

实际上这不是中国特有的问题,而是一个全世界的普遍问题。框架结构发生中间薄弱层破坏的最典型案例,就是1995年阪神地震中日本神户市市政厅的倒塌。

▲ 1995年阪神地震后的神户市政厅,拍摄:和田章(Akira Wada)

和田先生跟我说,我们也一直在思考怎样避免薄弱层倒塌,最近我有一个新的想法可能可以解决这个问题,你要不要研究研究?

这就是根据和田先生的新想法,2011年加固改造完成的东京工业大学的一栋教学楼。在这个楼的立面上,有几片简洁有力的清水混凝土墙贯穿结构全部,我们把它们叫作摇摆墙。

▲ 东京工业大学G3教学楼,拍摄:小野口弘美(Hiromi Onoguchi)

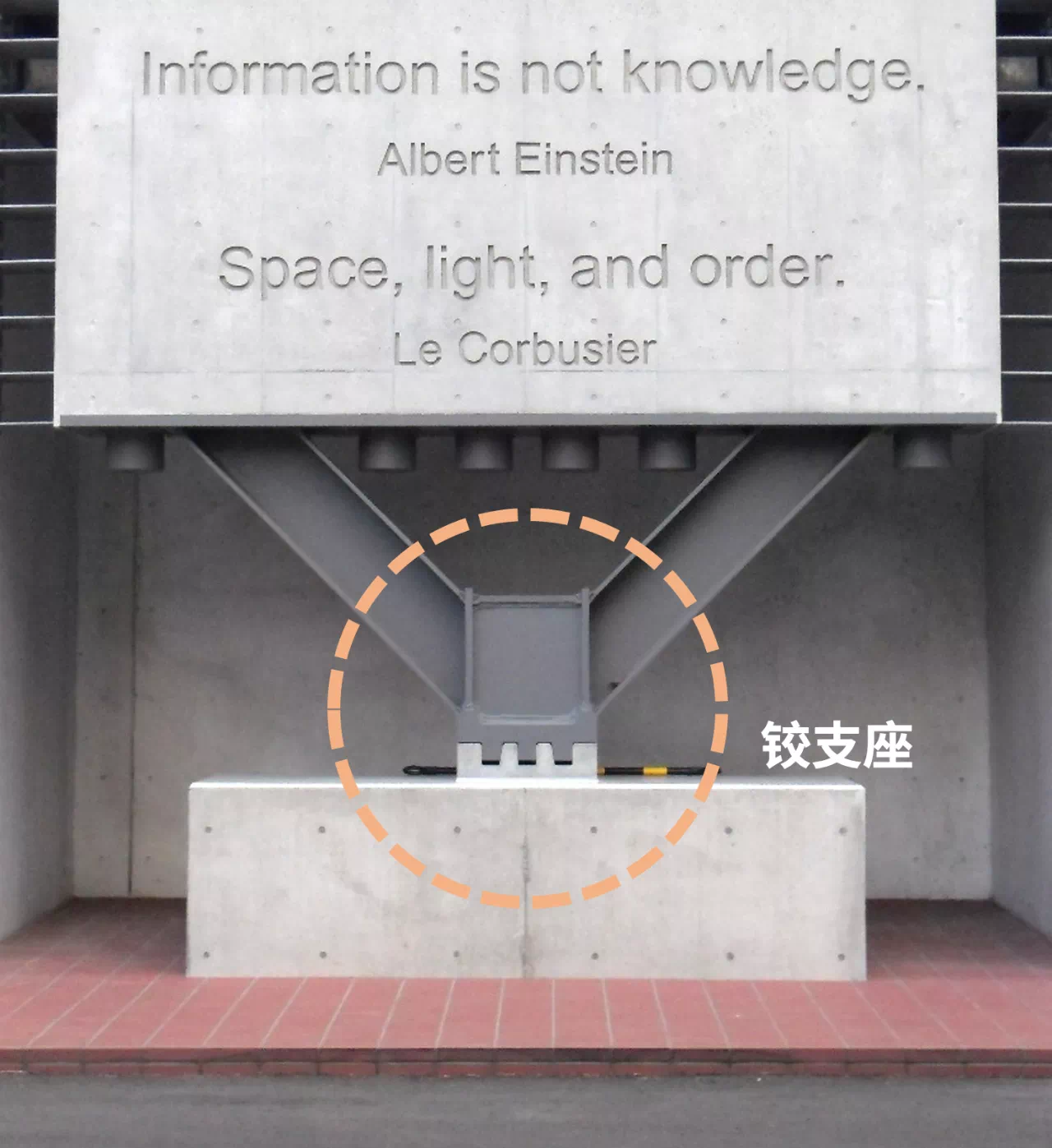

请大家注意这个细部,这个混凝土墙没有结结实实地坐落在基础上,而是通过一个看似很纤细的铰支座与基础连接,墙体可以绕着铰支座转动。在地震作用下它们可以随着建筑一起左右摇摆,所以叫摇摆墙。

这是世界上第一栋采用摇摆墙的现代高层建筑,我也非常有幸地因为对这个问题的关注,参与了这栋建筑的抗震分析。

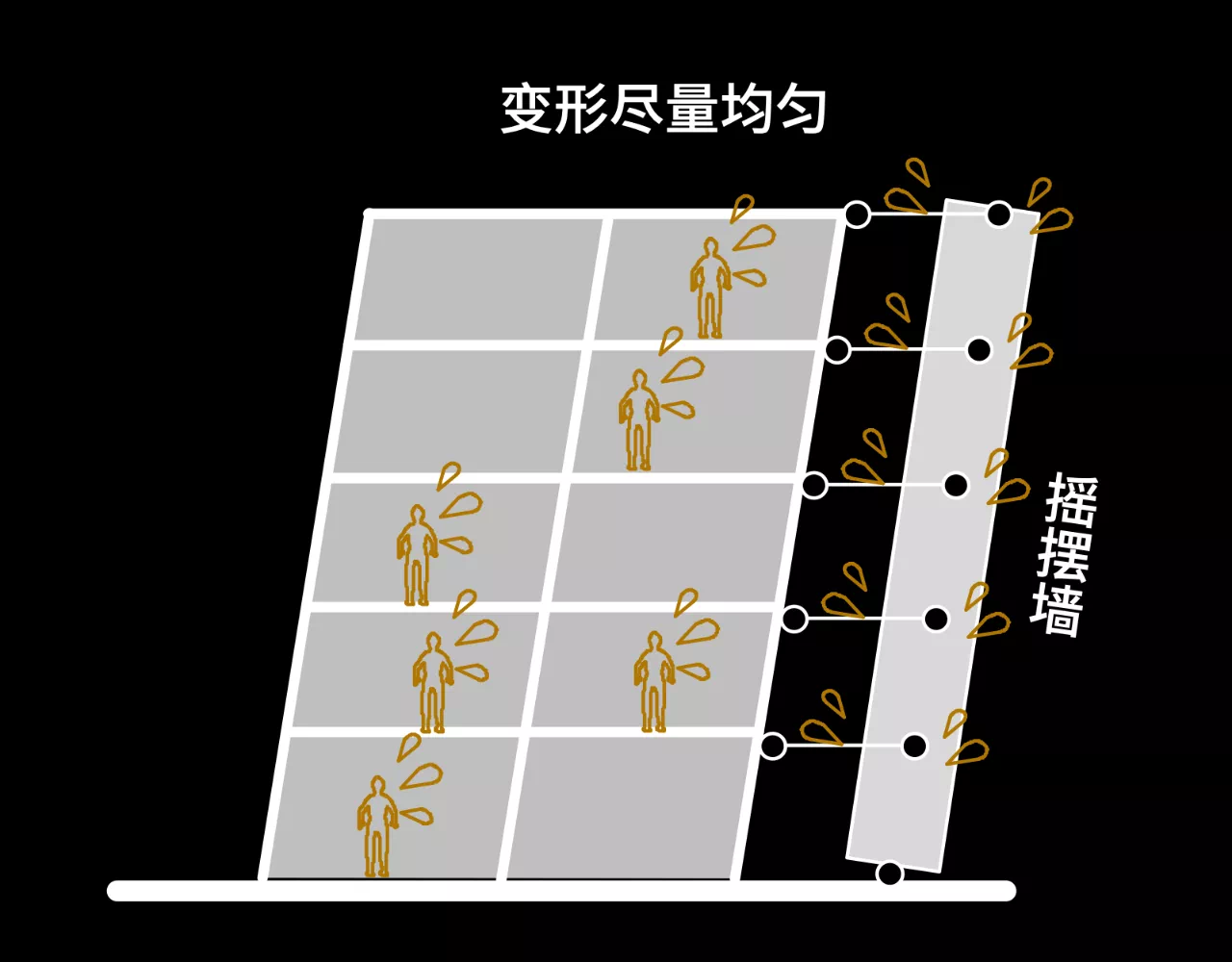

摇摆墙起到了什么作用呢?在这个框架里,摇摆墙的主要功能不是直接去对抗地震,而是像一个组织核心一样协调各个楼层的水平变形,使结构形成一个整体,团结一致地对抗地震。

刚才我说了在强柱弱梁的设计中,一根根纤细的柱子是防止出现薄弱层破坏的最重要甚至是唯一的防线,但这些柱子比较分散。摇摆墙相当于将一根根筷子捆成一捆,这样就不容易被折断了,所以它是用一种更加强有力的,甚至有点简单粗暴的方式来对抗地震的破坏。

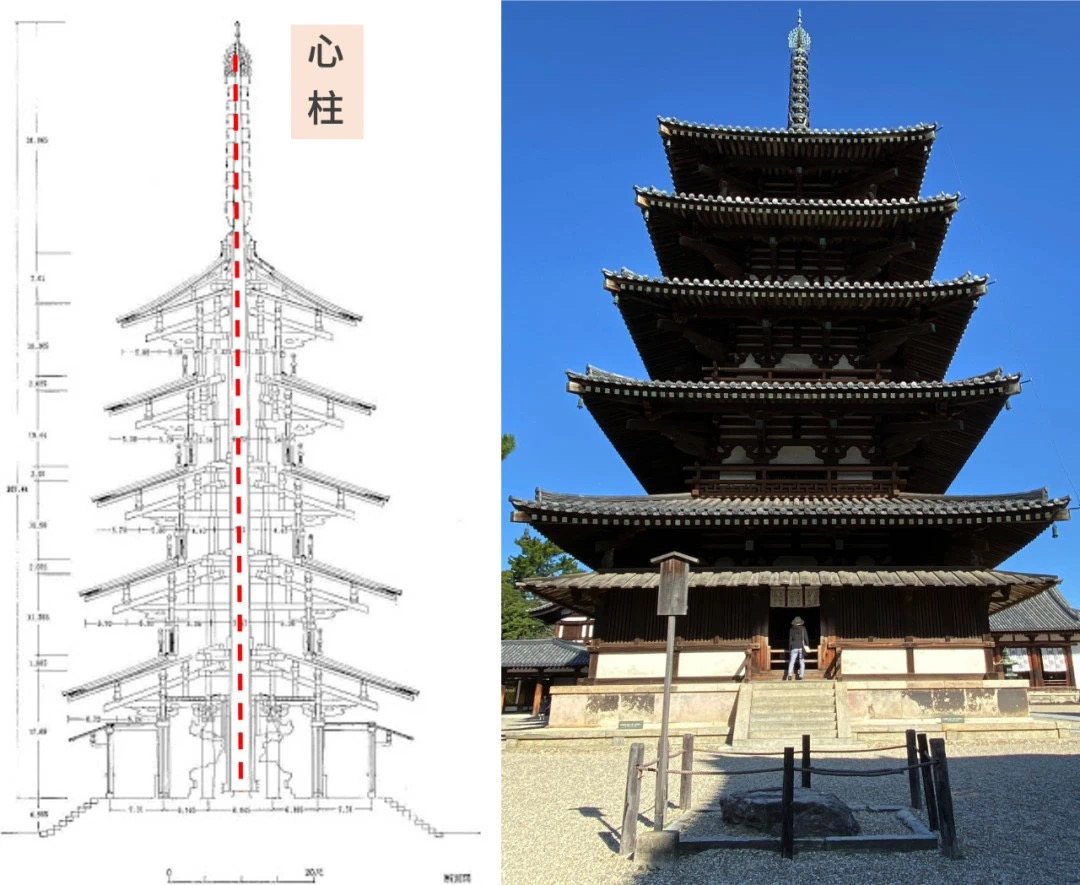

和田先生跟我们说,摇摆墙的灵感来自日本寺庙里的五重塔。大家如果去日本旅游过的话,肯定见过这种五重塔。这是法隆寺五重塔,塔的中间有一根非常结实、粗壮的心柱,从底到顶贯穿全高。

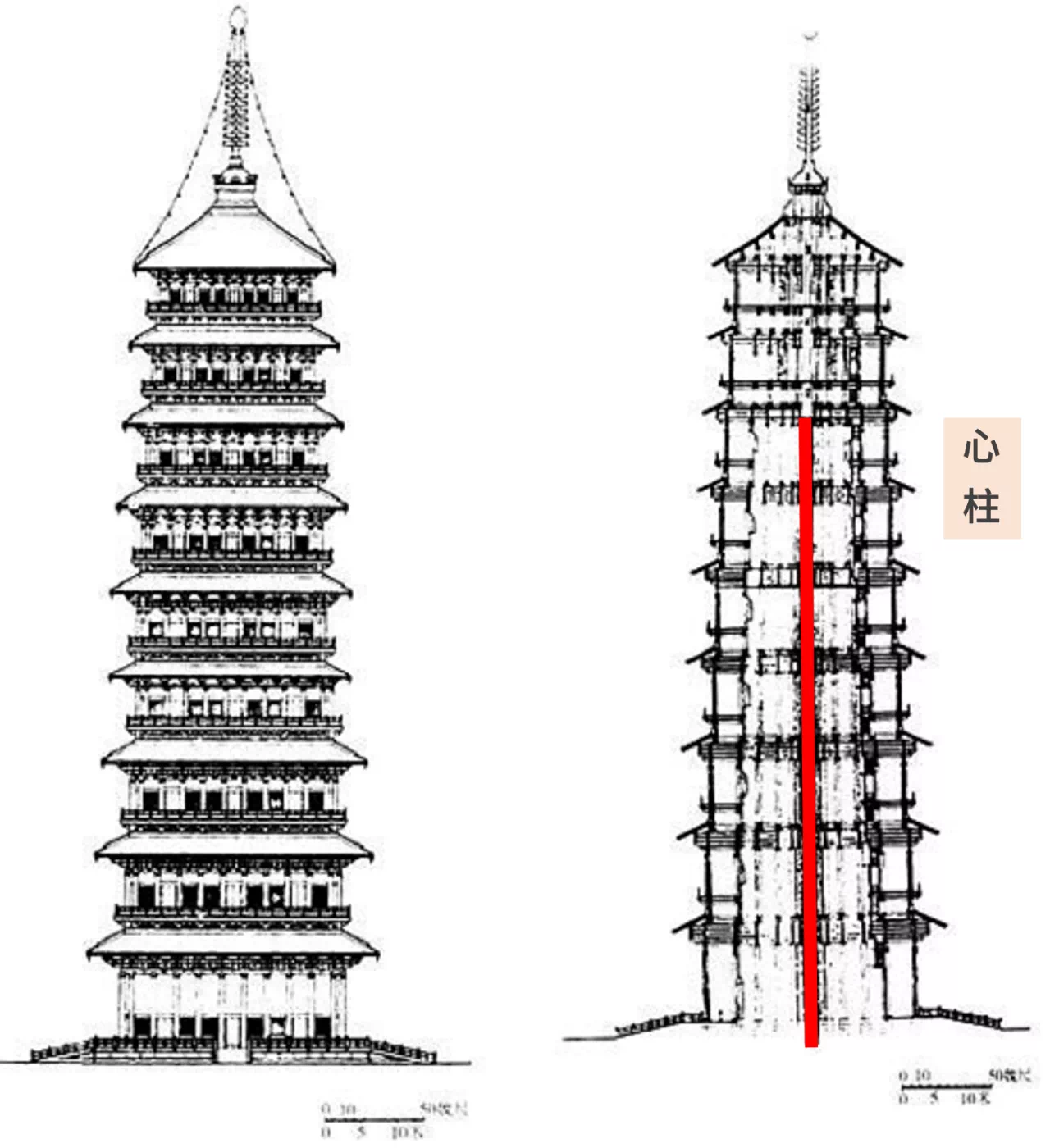

和田先生还说,这种结构形式最早是从中国传到日本的。当时我不相信,因为古建筑我也了解一些,中国现存的古塔,包括现存最早的应县木塔里都是没有心柱的。我们的古塔中间不可能有一根大柱子,因为一般那里安放着佛像。

后来无意中我发现了一个资料,这是北魏时期洛阳永宁寺里九层方塔的复原图,在一层到七层的中间还真有一根心柱。看来和田先生作为一个日本人对中国古建筑的了解比我还多,他说的没错,心柱果然起源于中国。

我们也很高兴地看到我们开创的摇摆墙理念,在大洋彼岸同样地震多发的加州也得到了一些应用。这是旧金山市的一栋钢结构的高层建筑,在中间的混凝土核心筒的底部也设置了一个铰支座。

▲ Janhunen et al (2013) Tipping Structural Engineers

2012年底我回国参加工作,也把我们很得意的摇摆墙带回到了国内。但那时很多工程师接受不了,大家觉得这个厚重的混凝土墙落在地上更结实一些,中间隔着一个纤细的铰支座感觉不太牢靠。

但是慢慢地有更多的学者来研究这种新型的结构体系。最近同济大学的吕西林老师的团队把摇摆墙应用在了浙江嘉兴的一栋高层建筑中,做了一个很好的示范。

据我所知,这也是我国第二栋采用摇摆墙的建筑。从这个过程中大家也可以看到,一个新的技术从最初的想法到被人理解和接受,再到实际应用,其实是一个挺困难的过程,需要很长的时间。

因为深受和田先生的影响,2014年我决定把他的一本书《建筑结构损伤控制设计》翻译成中文,向中国的学者和工程师介绍地震损伤控制这样一个抗震设计理念。

这种控制一定不是最优控制,因为建筑抗震面临的不确定性实在太大了。我们不知道什么时候会发生地震,也不知道会发生多大的地震,不知道地震引起的地面振动会有什么特性,当然更不可能控制地震。

我们控制不了地震,但是可以控制房子。从这个角度来看,摇摆墙做的事就是通过一种强有力的控制,使建筑在地震中的变形在各个楼层之间尽量均匀分布,并且不管来什么样的地震,这个变形分布都差不多。

▲ 创意:小野口弘美(Hiromi Onoguchi)

隔震:把房子和地震隔开

还有没有其他的可能性?比如,我们推到另一个极端,能不能让变形尽量地集中呢?其实比摇摆墙结构出现得更早,并且已经大量应用的隔震建筑就是这样做的。

▲ 创意:小野口弘美(Hiromi Onoguchi)

隔震,顾名思义就是把房子跟地震隔开,那怎么隔呢?

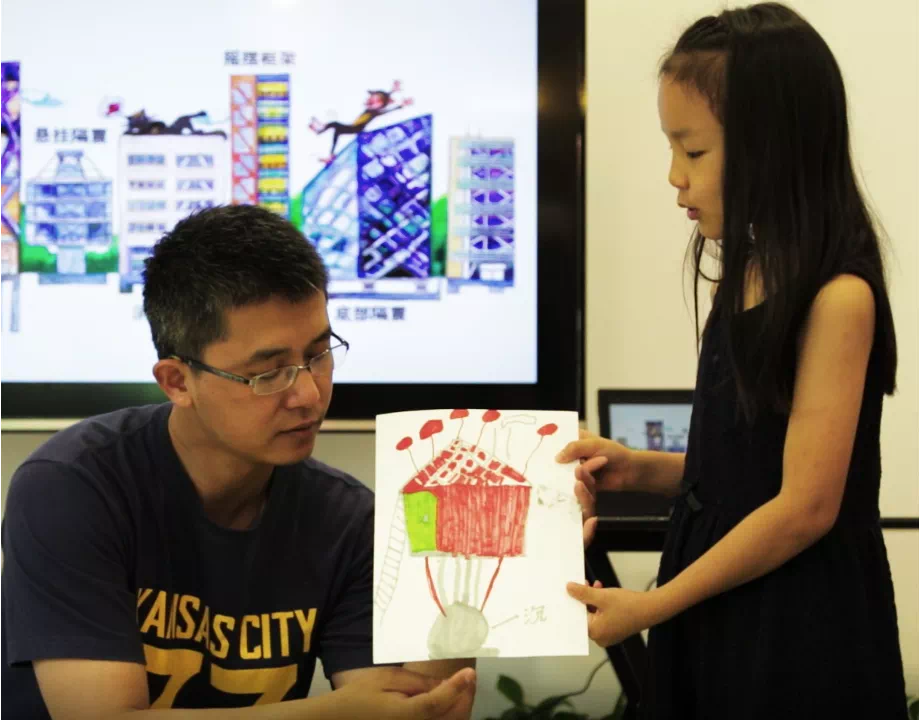

2018年,汶川地震10周年的时候,我们出版了一本地震科普绘本《震振震》。在小读者见面会上,有一个非常可爱的小女孩发明了一种隔震,把房子用气球吊起来飘在空中,这样房子就跟地面隔开,不会受地震影响了。

她想得非常周到,在房子的下面还坠了一个很大的球,旁边写了一个“沉”字,把房子拽住这样就不会被风吹走。

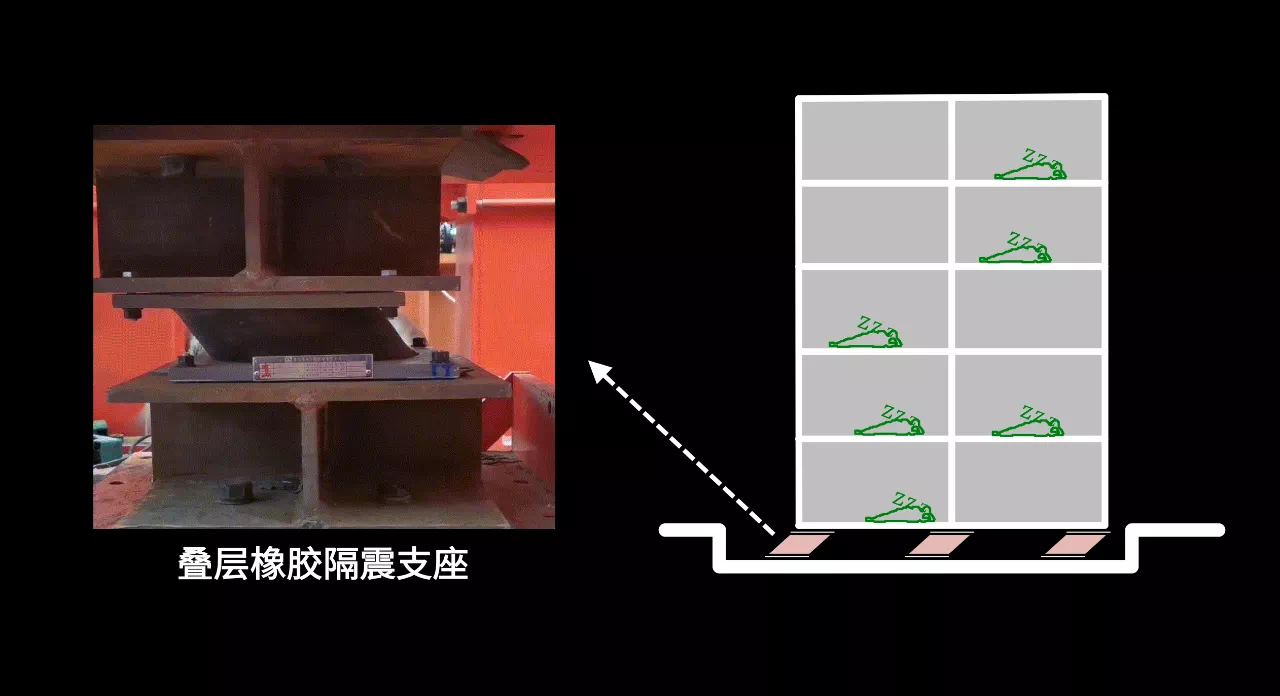

现实中的隔震是怎么做的呢?通常是在建筑的底部,比如在地下室和基础之间的每一根柱子下面,放置这样的叠层橡胶支座。这个支座很柔软,在水平方向可以发生很大的变形。

这样做实际上就是在建筑底部人为地设置了一个柔软的隔震层,但这个隔震层只能在水平方向柔软,竖向不能柔软,不然就像把房子放在一个救生气垫上一样,即使不地震房子也会晃来晃去。

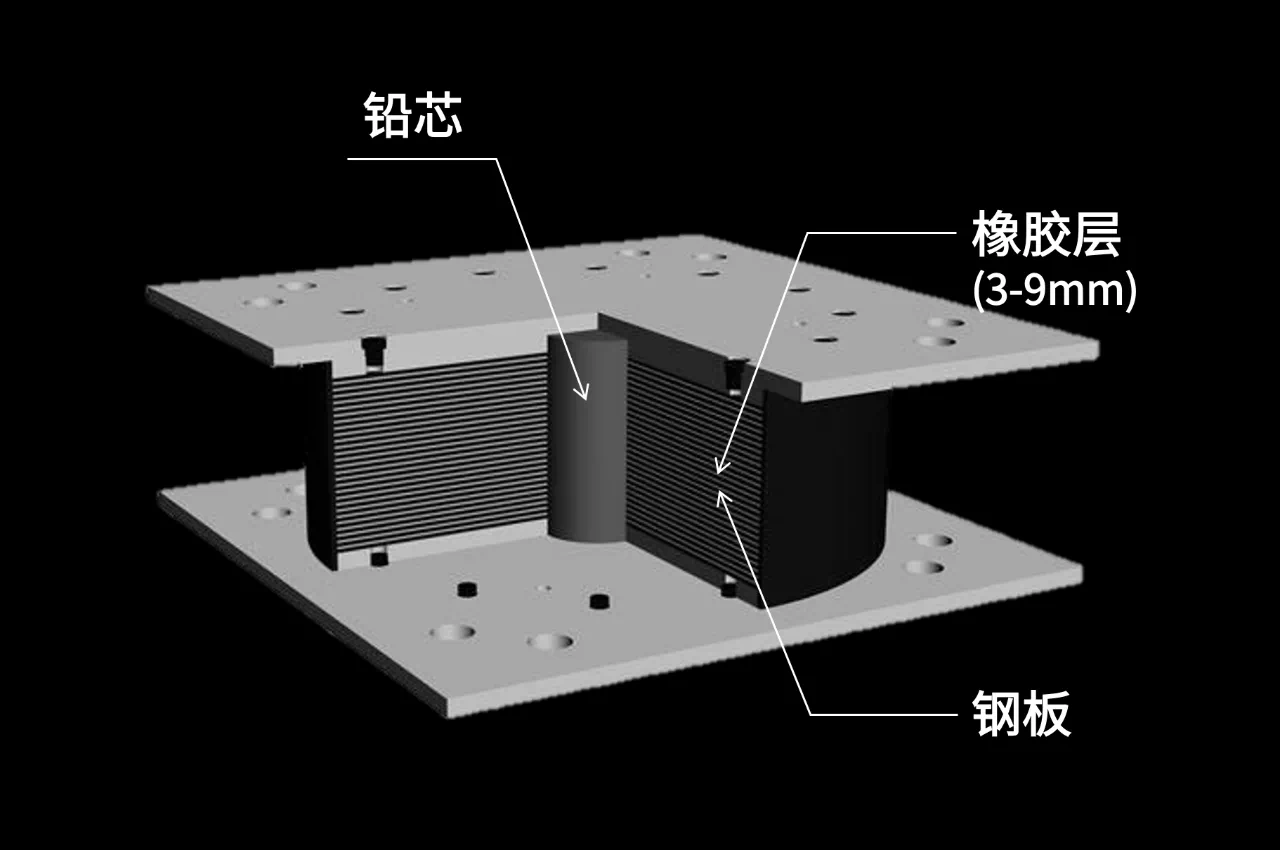

那么问题来了,怎样让一块橡胶在水平方向柔软,但是竖向又很坚硬呢?隔震支座外表上看是一坨橡胶,里边则大有玄机,它是由一层薄薄的橡胶、一层薄薄的钢板这样一层一层叠合起来的,所以叫叠层橡胶隔震支座。

这是什么意思呢?因为每一层橡胶都很薄,它的侧向变形会受到钢板强有力的约束。所以竖向压它的时候,它不会像一整块橡胶一样鼓出一个大包来,这样在竖向上就实现了很大的刚度。

在隔震层里还有一些消能构件,帮助耗散地震输入的能量,控制隔震层的位移。最常见的就像图里显示的,橡胶支座中间有一根铅棒,我们叫它铅芯,利用铅这种金属的塑性变形来耗散地震能量,这种支座也叫铅芯橡胶支座。

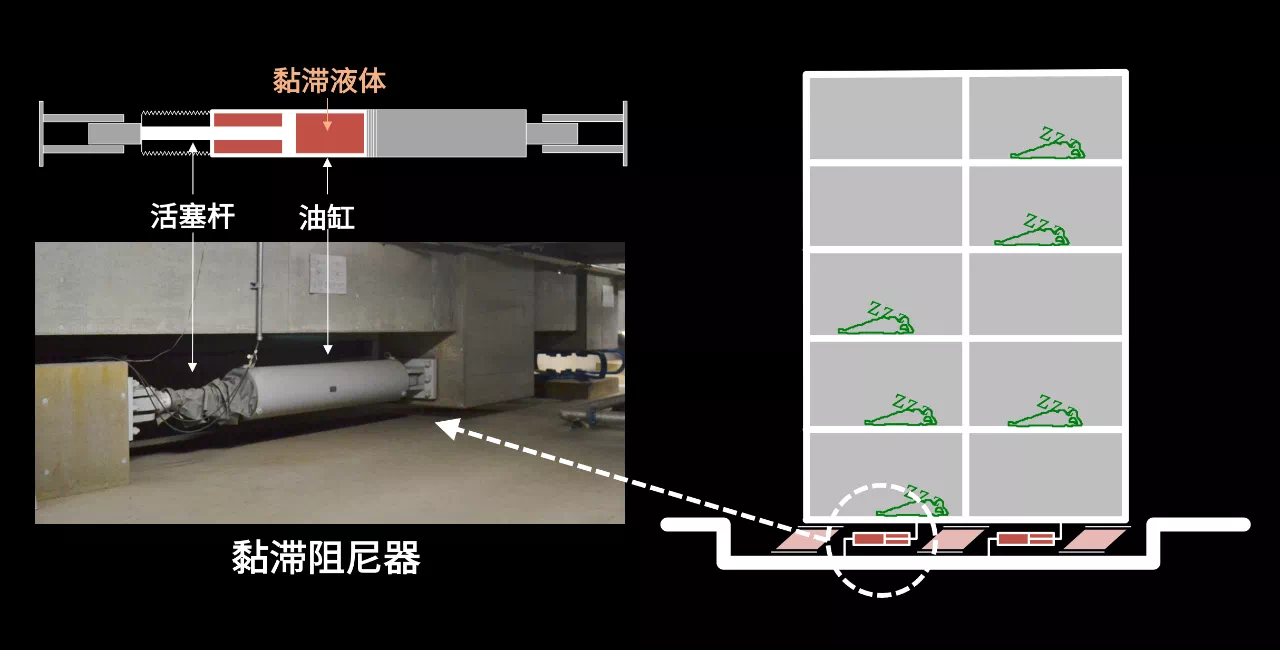

隔震建筑里另一种常用的消能器叫黏滞阻尼器,在隔震层里像这样水平安装,它其实就是一个内部充满了黏滞液体的活塞机构。

这个东西看似很陌生,实际上大家日常生活中都有。比如我们的衣柜、橱柜,还有轿车后备厢的厢盖,在关上时都会有一个消能元件来起一些缓冲作用,让它不要“啪”地一下,而是慢慢地关上。它们原理差不多,只不过建筑中用的阻尼器体量要大很多。