|

03 在营造理念的维度,天坛的高度已然超脱了颐和园、圆明园这些园林式建筑。因为天坛所服务的对象并非是生活在世间的人,而是被神化过的天。就算是位居九五之尊的皇帝,在天坛中也只能屈居第二。为了塑造上天至高无上的神圣与威严,天坛的营造无不体现着极致的尺度与秩序。

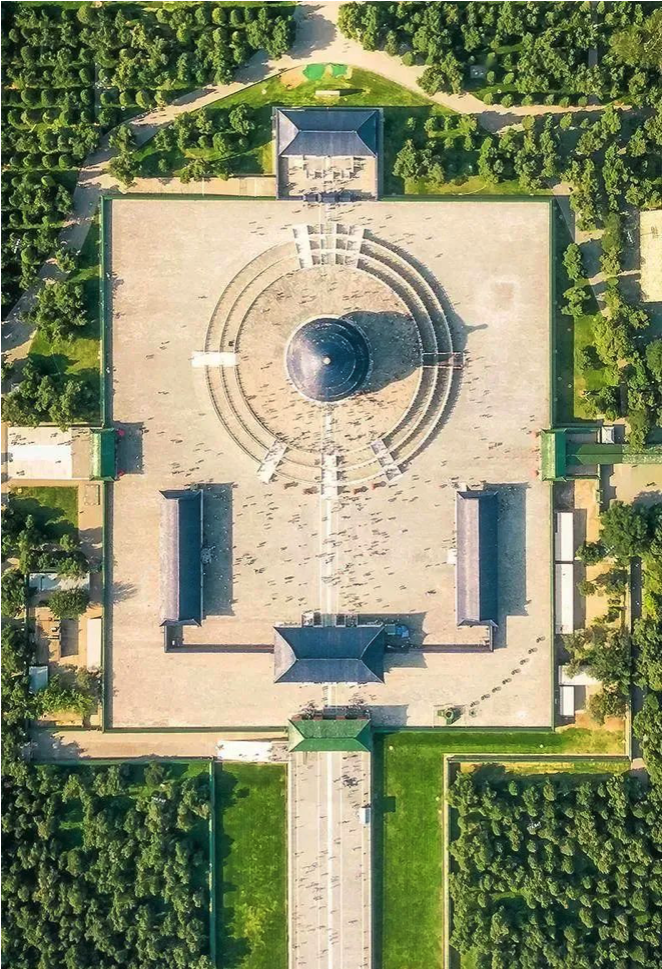

祈年殿正俯视图。 摄影/龙脉航拍,制图/鱼一条&九阳 5丈,这是明清两代规划大型建筑时常用的标准模数。天坛中的各处建筑群落,都可以被划入一个个以5丈为单元的平面网格之中。这种精确的尺度规划给了工匠留有设计上的更多余地,由建筑自身延伸至周围的环境。在清王朝灭亡之后,天坛被开辟为公园,面向全体人民开放。这使得我们可以通过作为游客的普通人视角,重新审视这拥有这宗教般神圣的皇权禁地。我国古人认为,建筑并非是一座冰冷的单一构造,它应当与周围环境、以及它所服务的对象一起,形成一个有机的整体。古人的匠心营造,是天坛绵延600年旺盛生命力的源泉。

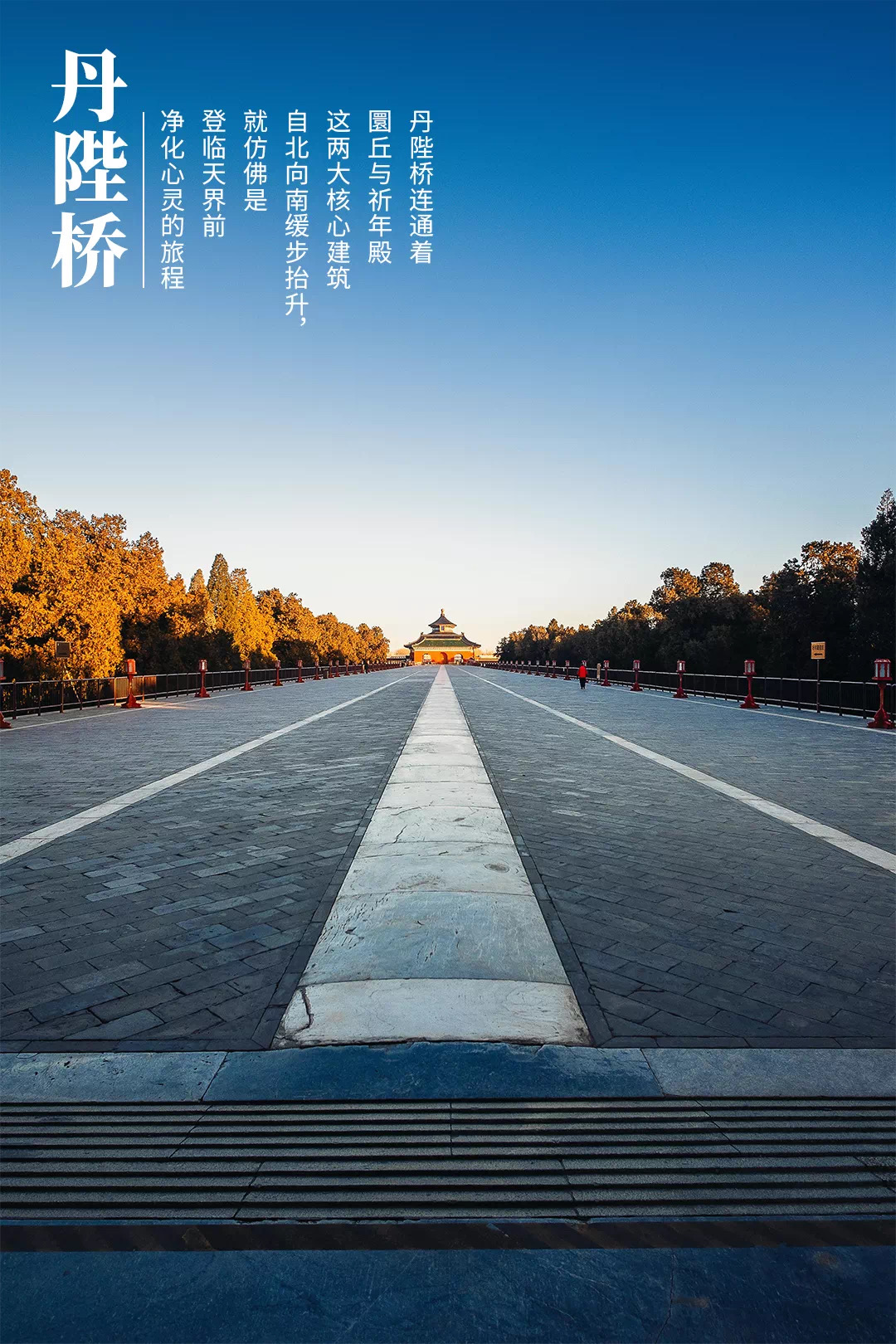

丹陛桥中路是专属于上天的“神路”,就连皇帝祭天时也只能走在右手侧的路上。 摄影/吴学文,制图/九阳 行走在长达300余米的丹陛桥上,随着人位置的爬升与视角的拉近,原本高悬于空中的祈年殿逐步被前景覆盖着绿色琉璃瓦的南砖门所遮挡。复行穿过南砖门,祈年门訇然中开的门洞形成一道绝佳的取景框,在狭窄的视界中将祈年殿院落整个收入其中。这是与苏州园林类似的“抑景”手段,在段段20余米的一抑一扬之间,祈年殿“失而复得”的惊喜将令每一位看到它的人将目光聚焦于这座完美的建筑之上:曲线轮廓充满韵律感的三层祈谷坛台基,在阳光下反射出夺目金光的龙凤和玺彩画,以及覆盖着蓝色琉璃瓦、与蓝天白云接壤高耸殿身。

从圜丘丹陛桥远眺祈年殿。 摄影/吴学文

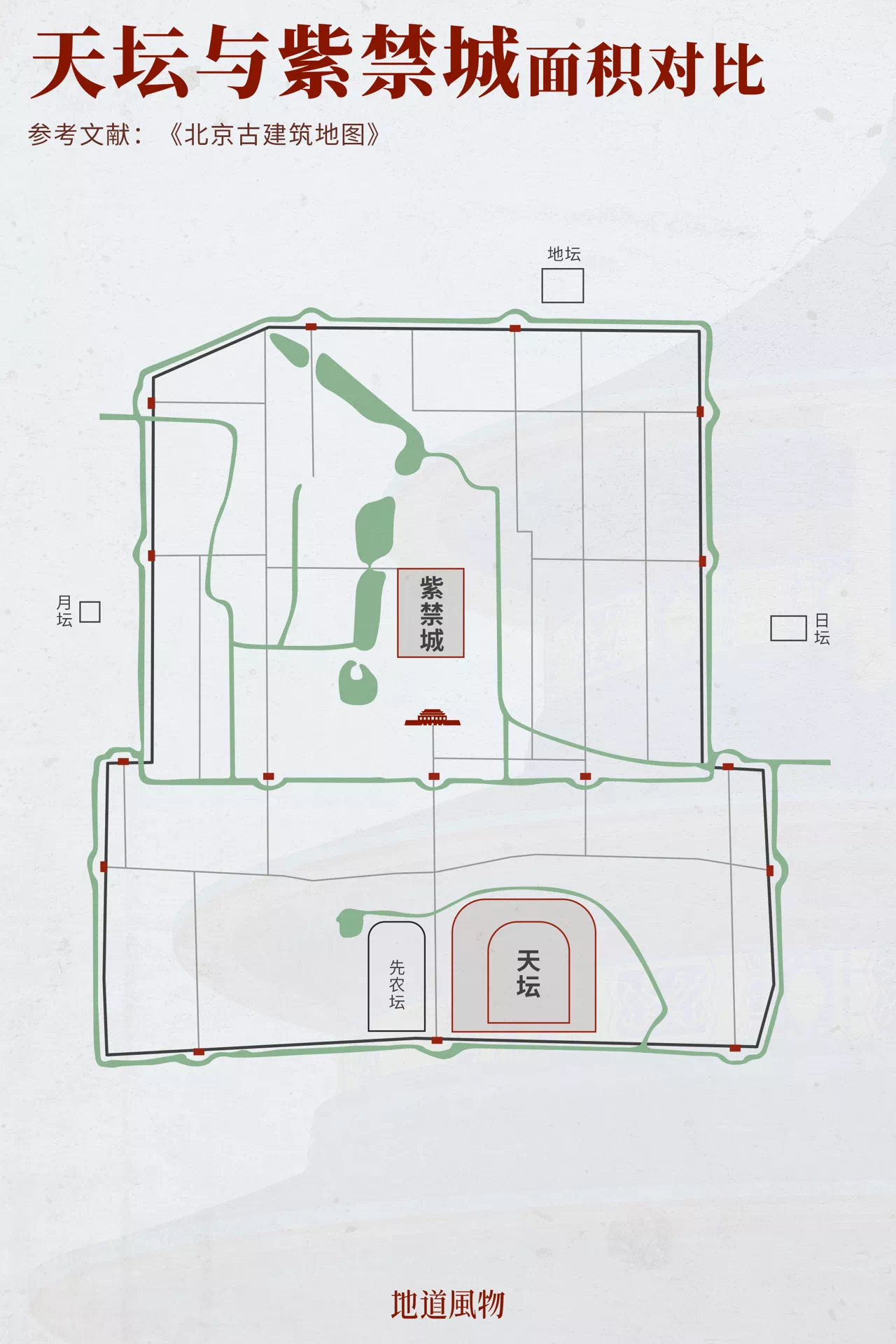

在整座北京城中,天坛是占地面积最大的一处建筑单元,整体面积达到273万平方米,约是紫禁城的4倍。但在如此大的范围之内,天坛却仅仅布置了5处建筑群,将大量的“留白”面积都交给了柏树去填补。

天坛与紫禁城面积对比。 制图/鱼一条&九阳

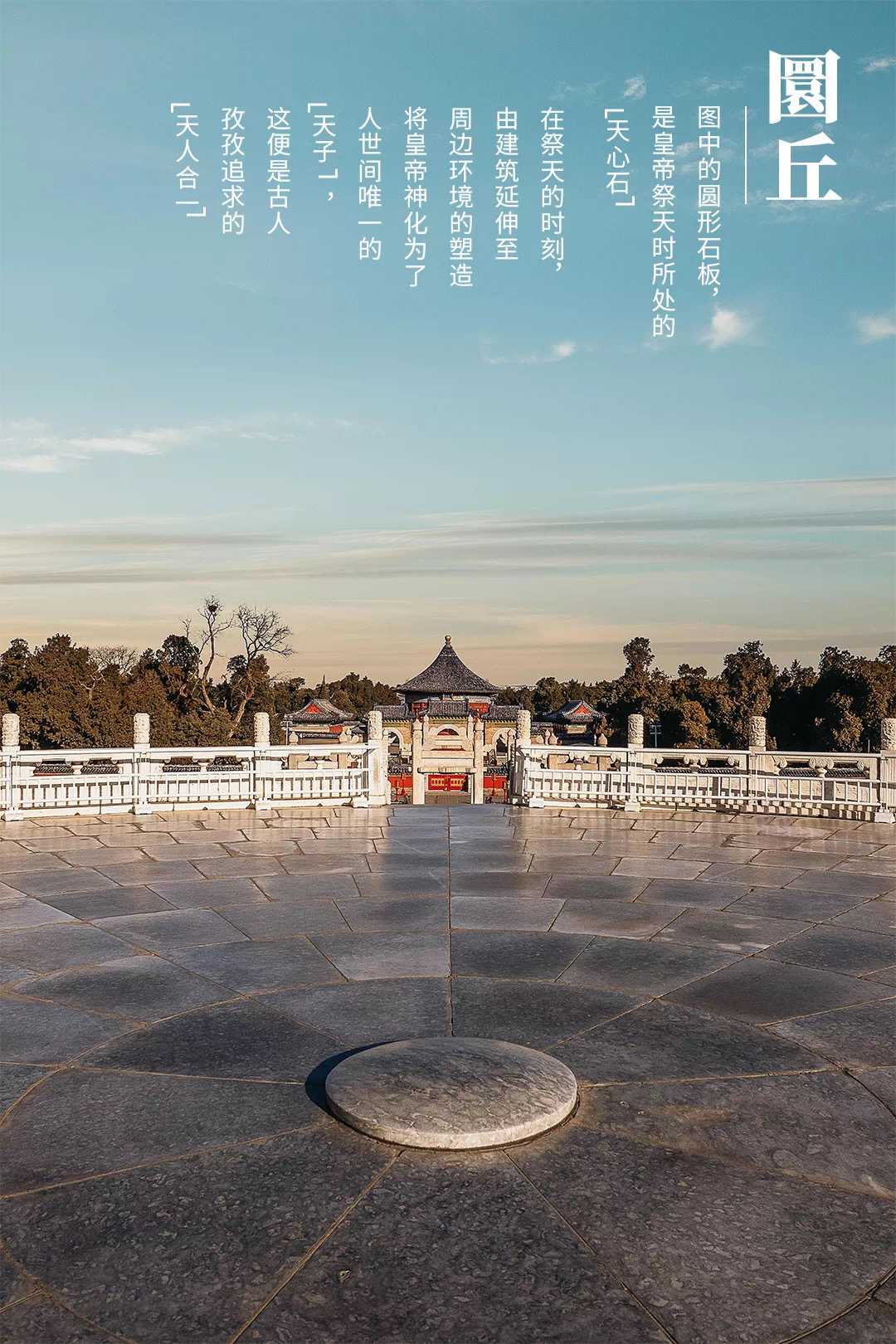

就算在万物肃杀的冬日,柏树依旧保持青翠而不凋谢,由此营造出一种幽静而肃穆的庄重气氛。在我国古代坛庙祭祀建筑之中,柏树也被称为“仪树”,是与建筑本身同样不可缺少的标配。古时的北京城还没有现在这么多高楼大厦,站在圜丘上举目四望,只能见到头顶的蓝天与脚下苍翠的森林,仿佛是被这片绿色的海洋托举在天地之间。在这祭天的瞬间,皇帝就被神化为了人世间唯一的“天子”。这便是古人孜孜追求的“天人合一”,也是现代人眼中“美”的根源。

冬至清晨的圜丘,一如古时皇帝祭天后所见的景色。 摄影/吴学文,制图/九阳 德国哲学家谢林曾说:建筑是凝固的音乐。这本是对于建筑艺术形式的抽象归纳,而天坛却在建筑营造上具备实实在在的声学特征。当皇帝站在圜丘中心的天心石上朗读祭文,声波经过光滑的坛面与栏杆多次反射,源源不绝地传回他自己的耳中,仿佛天下万民都在回应着他的祈祷,即为“亿兆景(yǐng,同影)从”。

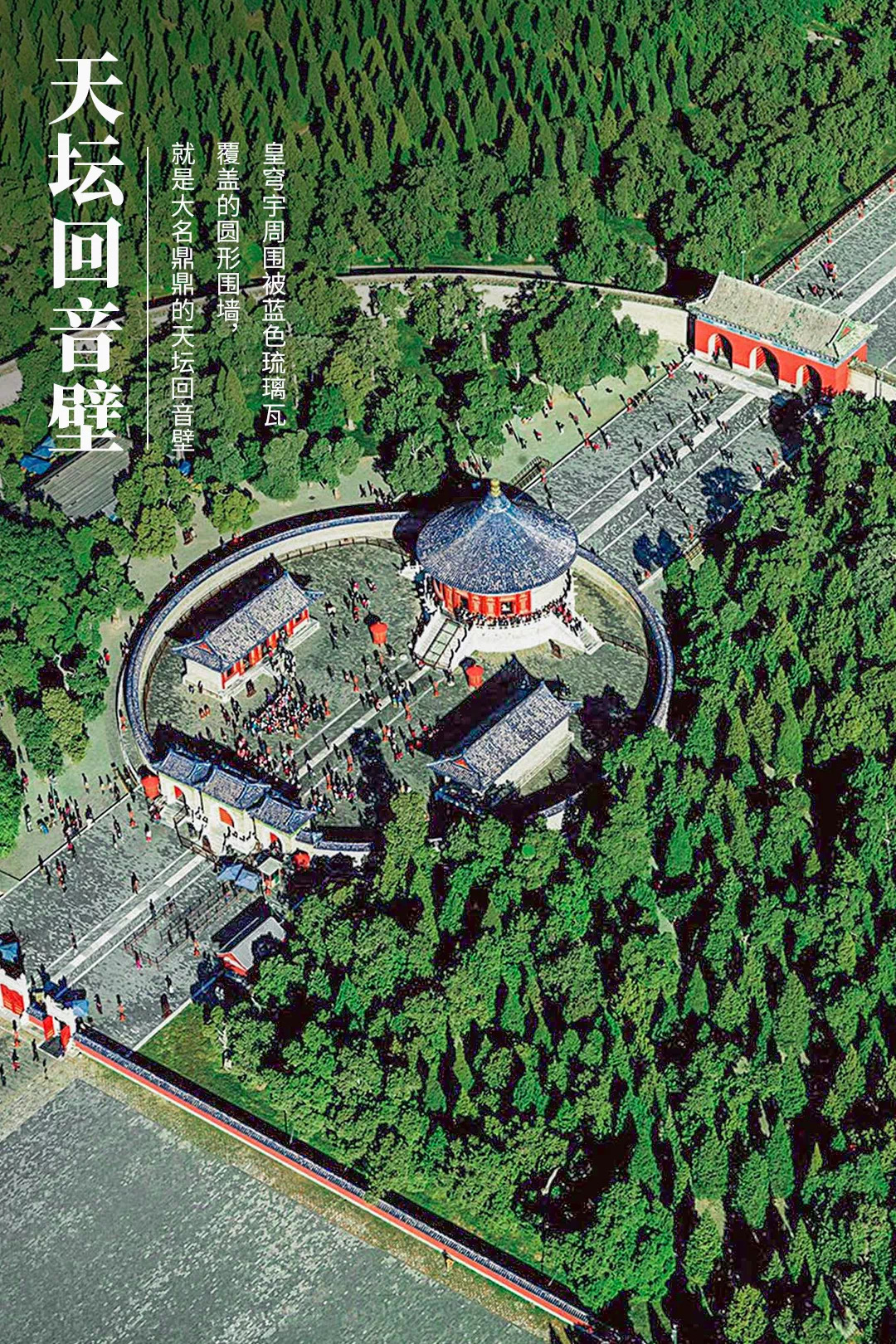

圜丘回声原理。 制图/鱼一条&九阳 天坛建筑中的另一项声学杰作,是位于皇穹宇院落中的回音壁。

天坛回音壁航拍。 摄影/马文晓,制图/九阳

乾隆十七年(1752年),在对天坛的大修之中,工匠们使用了产自山东临清的澄泥砖,将本是泥塑的皇穹宇院落改为砖砌。这种澄泥砖与故宫大殿中铺地的“金砖”同源,表面极其光滑细腻。当两人分别站在院墙的东西两端,说话时产生的声波沿着光滑的圆形围墙不断反射传播,以曲线的方式跨越了东西两座配殿的阻碍,听起来就像打电话一般清晰可辨。

天坛回音壁声学原理。 制图/鱼一条&九阳

不过,与精心设计的圜丘天心石不同,回音壁的产生很可能只是源自一次完美的巧合。因为天坛建筑的核心理念只有一个,就是服务于人间九五之尊的皇帝,侍奉神圣而至高无上的“天”。试问,在祭天仪式的庄严场合下,又有谁胆敢去窥听皇帝的喃喃私语呢?“童话大王”郑渊洁曾经畅享过一段鲁西西在天坛回音壁发生的奇遇,那是鲁西西在回音壁听到了两位明朝工匠的对话。他们认为自己的名字会随着天坛而流芳百世,然而并没有,天坛公园的简介上只写着“明朝××皇帝修建天坛”的字样。

如今的祈年殿,早已不再是高不可攀的皇家禁地。

摄影/闻家麟

鲁西西替这两位民工伤心。她又来到回音壁,把嘴贴近回音壁,大声说:“我是你们五百年以后的后代,我来回音壁听到你们的声音了。我知道回音壁是你们民工修建的,不是皇帝修建的。你们听见了吗?”

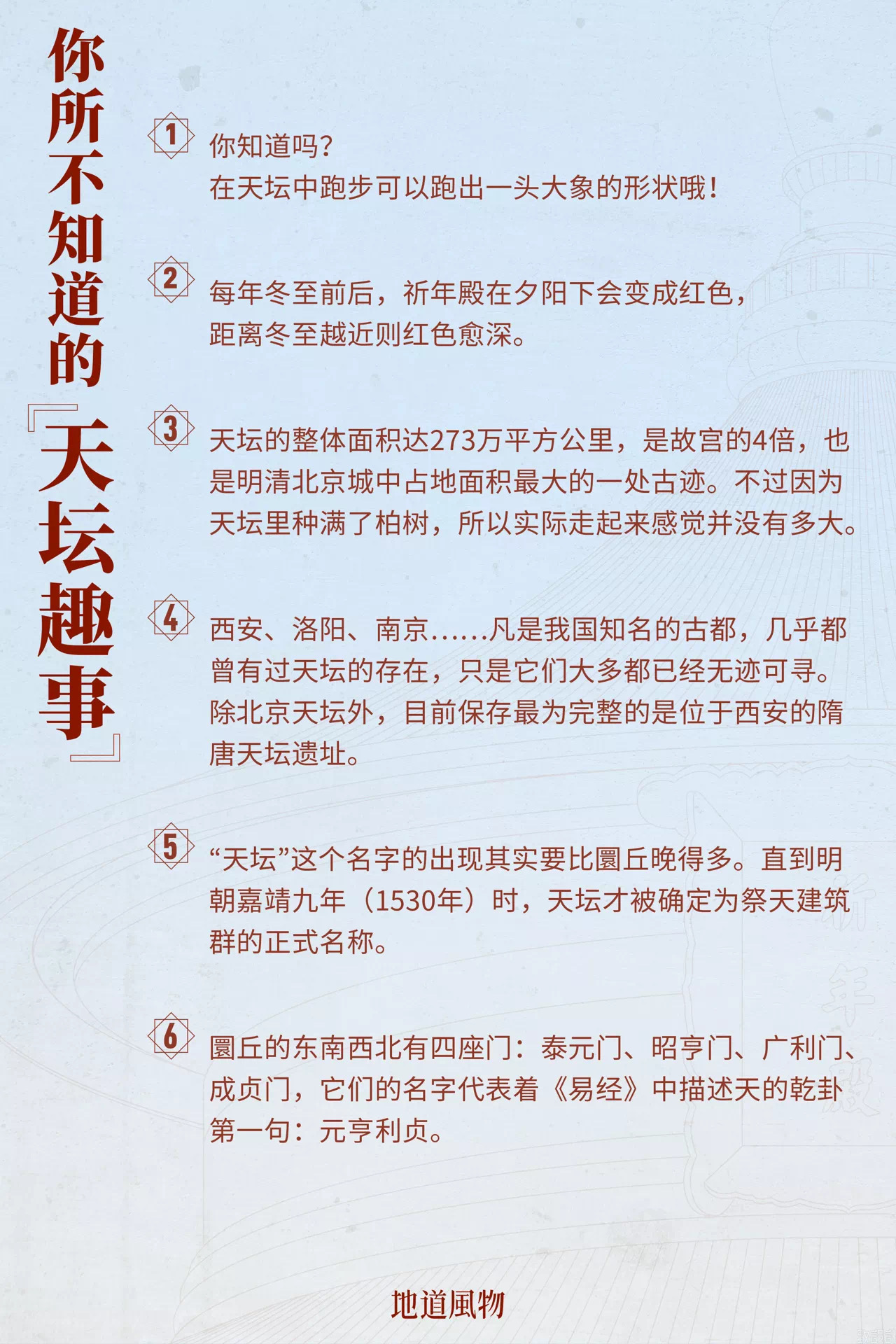

你所不知道的天坛趣事。 制图/鱼一条&九阳

随着清王朝的灭亡,天坛失去了专属于封建帝王的礼教意义,祭祀的场面也与我们现代人的生活渐行渐远,甚至显得有些不合时宜的“封建迷信”。也许古人信奉神灵并不存在,也许我们已经掌握了改造自然的手段与能力,但他们敬畏自然、与自然和谐相处的思想,在气候与环境变化愈演愈烈的当代,对我们依旧有着许多借鉴意义。

古老的天坛与新时代的国贸天际线。

摄影/龙脉航拍 曾经的封建帝王假借虚无的“天”来维护自身统治的合法性,他们所崇尚的天也许确实存在,但它绝非是皇帝这孤家寡人才有权置喙的禁脔。如今,天坛已经成为了北京最受人欢迎的市属公园,这座永恒的圣殿,是全人类的共同遗产,它平等地归属于我们——这天下的一切黎民百姓。

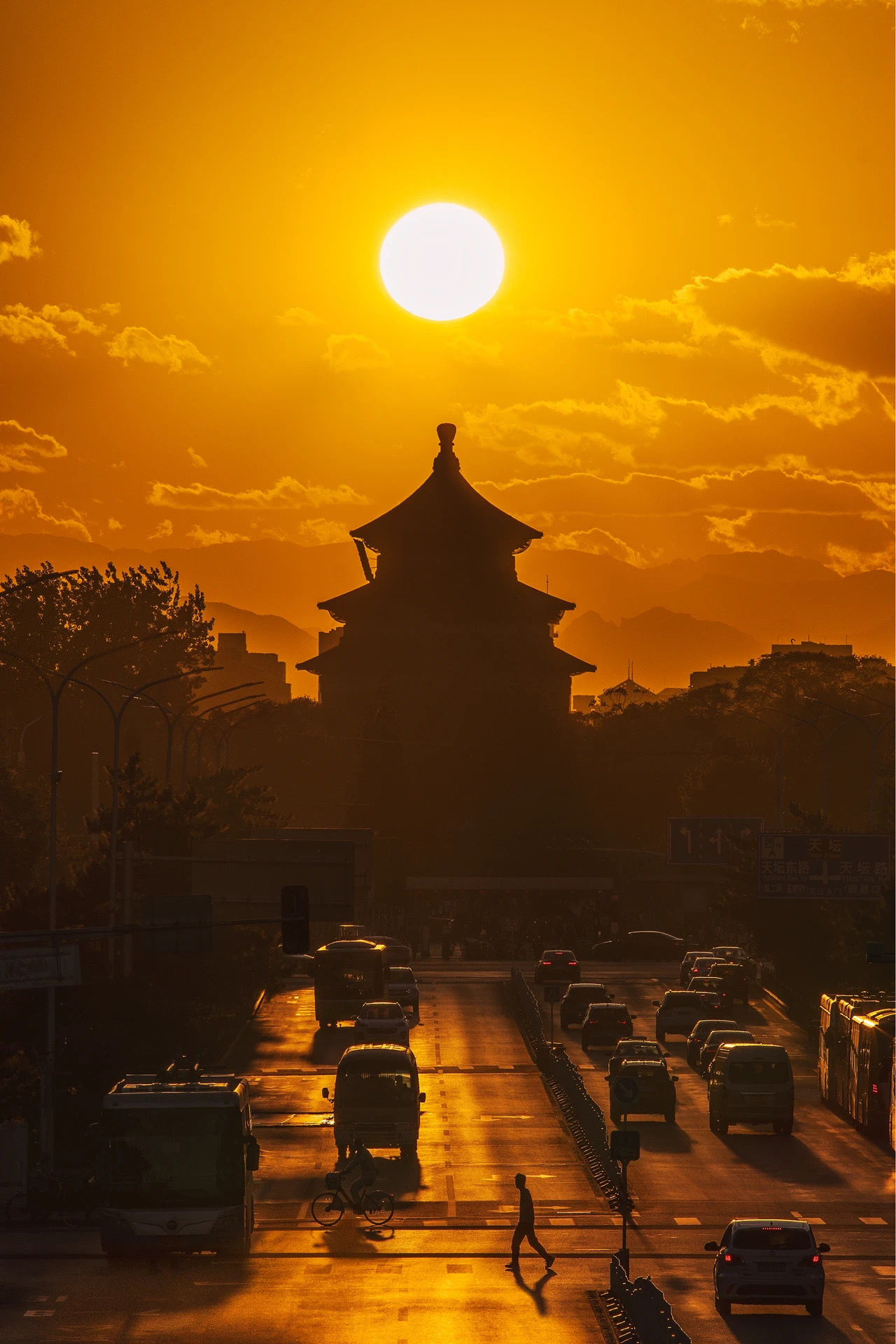

祈年殿的日落。 摄影/张旭鸿

编辑 | 赵逃飞 图片编辑 | 奈福

制图 | 鱼一条&九阳 头图 | 吴学文 封图 | 高江峰

本文系【地道风物】原创内容

📖 参考资料 赵克生著. 明朝嘉靖时期国家祭礼改制. 北京:社会科学文献出版社, 2006.06. 王贵祥著. 北京天坛. 北京:清华大学出版社, 2009.05. 梅立峰. 尺度与秩序:天坛建筑艺术研究[D]. 北京航空航天大学, 2011. 曹鹏. 北京天坛建筑研究[D]. 天津大学, 2002. 王坤. 天坛回音建筑演进轨迹及其文化意蕴[D]. 黑龙江大学, 2008. 谷健辉. 明清北京天坛型制渊源及象征意义研究[D]. 山东大学, 2004. 丁一. 明嘉靖时期天坛圜丘建筑与回音现象研究[D]. 黑龙江大学, 2011. 汤定元.天壇中几个建筑物的声学问题[J].物理,1953,(第2期). 中国社会科学院考古研究所山西队,山西省考古研究所,临汾市文物局.山西襄汾县陶寺中期城址大型建筑ⅡFJT1基址2004-2005年发掘简报[J].考古,2007,(第4期).

|