顾桃,满族人,

耗时十几年拍摄的“鄂温克三部曲”,

其中《犴达罕》获得豆瓣9.2的高分,

放下猎枪后的生存状态,

不仅入围中国香港金像奖,

还拿了法国、荷兰、日本、韩国等国的纪录片大奖。

▲

顾桃北京宋庄的小院里建了两个蒙古包

现在,他生活在北京宋庄,

为了保持一种与森林、草原的亲近感,

他租了两个院子和一片树林,

搭起了蒙古包,过着一种“都市游牧生活”,

和他父亲的故事。

责编:倪楚娇

我是顾桃,纪录片导演,还画点画,写点文字,做点日记,一直关注北方少数民族在当下社会的生存状态、精神状态。

我从小在森林、草原里长大,在城市里待一段时间,就得离开,回草原上待两三年。

现在我住在北京城郊的宋庄里,租了两个最便宜的小院,在潮白河边搭了几个蒙古包。蒙古包的原料,都是我从草原上带过来的。

除了蒙古包,顾桃还在河边的林子里搭了“撮罗子(鄂温克族的简易帐篷)”搭一个蒙古包,费几小时就行。搭个撮罗子更快,因为这是世界上最简便的房屋,三根长树干,一个锥形就搭起来了。保持游牧的这种状态,也可以让自己的心里安定一些。

没有拍摄的时候,我就回到北京的小院儿,喜欢跟人群待在一起。聊天、聚会、放映会、交流会,在这个院子里每天都有,同时我也做自己的事儿。

从2019年开始,我集中在整理书稿。今年8月,我出了三本新书《猎民生活日记》、《敖鲁古雅》、《边城记事》。

《猎民生活日记》是我父亲80年代的日记。他在80年代,到访过鄂伦春族、鄂温克族所在的原始森林,多次与猎民一起进山,记录下了鄂伦春族服饰、桦皮盒图案、狩猎生活风俗、地貌等,这本日记就记录了他和族人的交往、拍摄生活。

他在2006年去世后,有很多学人类学的、民族学的人,都在找这个书。我们为了纪念他,今年出了再版。

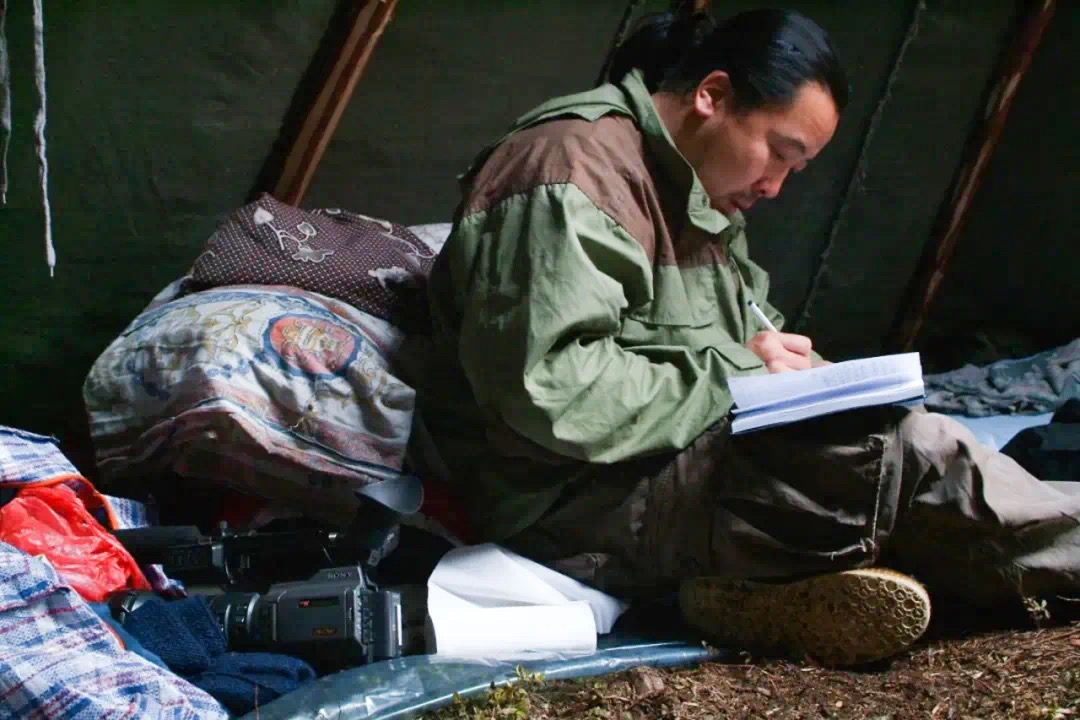

也是受我父亲这本书的影响,我一边拍片,也一边用文本记下自己的所思所想。

所以《敖鲁古雅》,过去叫《忧伤的驯鹿》,收录了我在敖鲁古雅拍摄10年期间的日记。另一本《边地纪事》,是写我从2002年以来去边境游历的经历。

顾桃给玛丽亚·索拍的照片,目前一张挂在玛丽亚·索家里,一张挂在顾桃家里

我没想到书刚出来没多久,今年8月底,鄂温克族的女酋长玛丽亚·索去世了。

我父亲当年到敖鲁古雅,第一个接待他的,就是玛丽亚·索。她是鄂温克族的头人,是中国最后一个女酋长。

我当时去敖鲁古雅拍片子时,也是玛丽亚·索老人接待的。

玛利亚索这次的告别,大家并没有哭,因为葬礼上的哭,好像是汉族的纪念。反倒是大家以一个亲友聚餐的形式,唱长调,来做最后的祭奠。

玛丽亚·索家里的墙上,挂着我2005年给她拍的照片,她在一个撮罗子里,一束自然的光沉着地打在她身上。当时我是心里颤动了一下,现在看那幅照片,就变成了一种很沉重的状态。

2002年我上山的时候,她是拒绝我拍摄的,因为会影响他们的吃住日常。他们去干活,你还不会干,是拖累了他们。

但我是执意地要跟着他们上去,又加上我父亲年轻时曾跟他们在一起的经历,看到我上山又能干活,又能做饭,不造成拖累,她也就默许了。

印象中的玛丽亚·索,就是一个森林里勤劳能干的老人,是部落里的头人。将近这一个世纪里,猎民都靠她来看天象。因为她能知道鹿群要行走的方向,包括他们迁徙、换营地,都靠她指认。

森林里最冷的时候,玛丽亚·索会说:“月亮戴头巾了,你们快多出去整整绊子(准备柴火)。”我在日历上一查,原来正是“三九天”(全年最冷的时候),月亮旁边有一圈光晕,她就形容成月亮戴头巾,特别浪漫。

自然的法则、精神上的东西,都凝聚在了玛丽亚·索身上。鄂温克族、鄂伦春族,身上的那种坚韧,那种悲悯感,那种宽容、宽厚,在她身上都能看到。

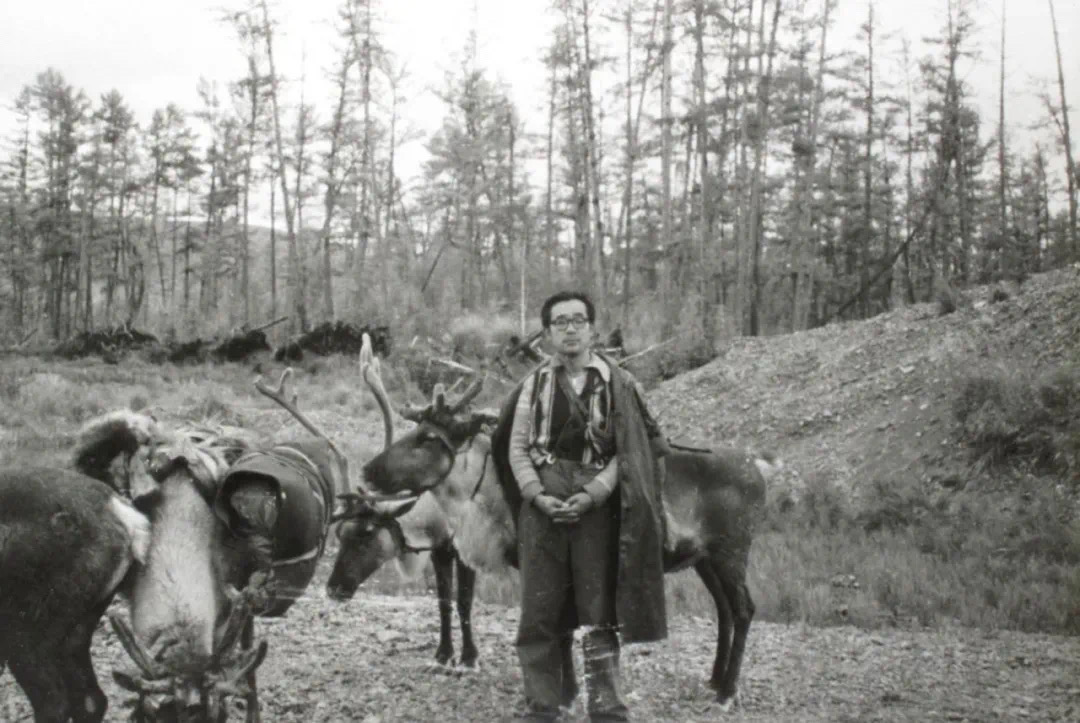

顾桃的父亲顾德清,曾在80年代到访鄂温克族和鄂伦春族,拍摄了上万张族群的照片

我之所以会关注到这个民族,是受我父亲的影响。

他就是真真实实地把狩猎民族的日常给记录下来了,没有一张图片是摆拍,像是人类学档案似的,划分得很细,桦树皮文化,狩猎文化,宗教信仰……分门别类地做了留存。

我父亲小时候看过一个画报,上面的猎人戴着兽皮帽,穿着猎服,拿着猎枪骑在马上。他就幻想说,想像他们一样生活。后来他才知道,这就是森林里的民族,叫鄂伦春族。

顾德清最开始是画,后来觉得画画太慢了,就选择用摄影的方式记录

60年代,支援边疆建设,他就分配到鄂伦春族所在地,在文化馆工作。他觉得自己有义务,要去记录下这种文化。他最早是画,后来觉得画画太慢了,他就开始用摄影来去做记录了。

从那以后,他每年都会彻底消失两三个月。

他每次走,我其实也都能感受到。他把行李、器材都放在一个我妈妈给他做的帆布兜子里,一次带两三个胶卷。一个人出发,有时候坐火车、坐汽车,还要坐马车,上山还要走路。

他每次什么时候回来,我们都不知道。猎民每年都要出去狩猎,我父亲就跟他们一起在深山老林里生活几个月。

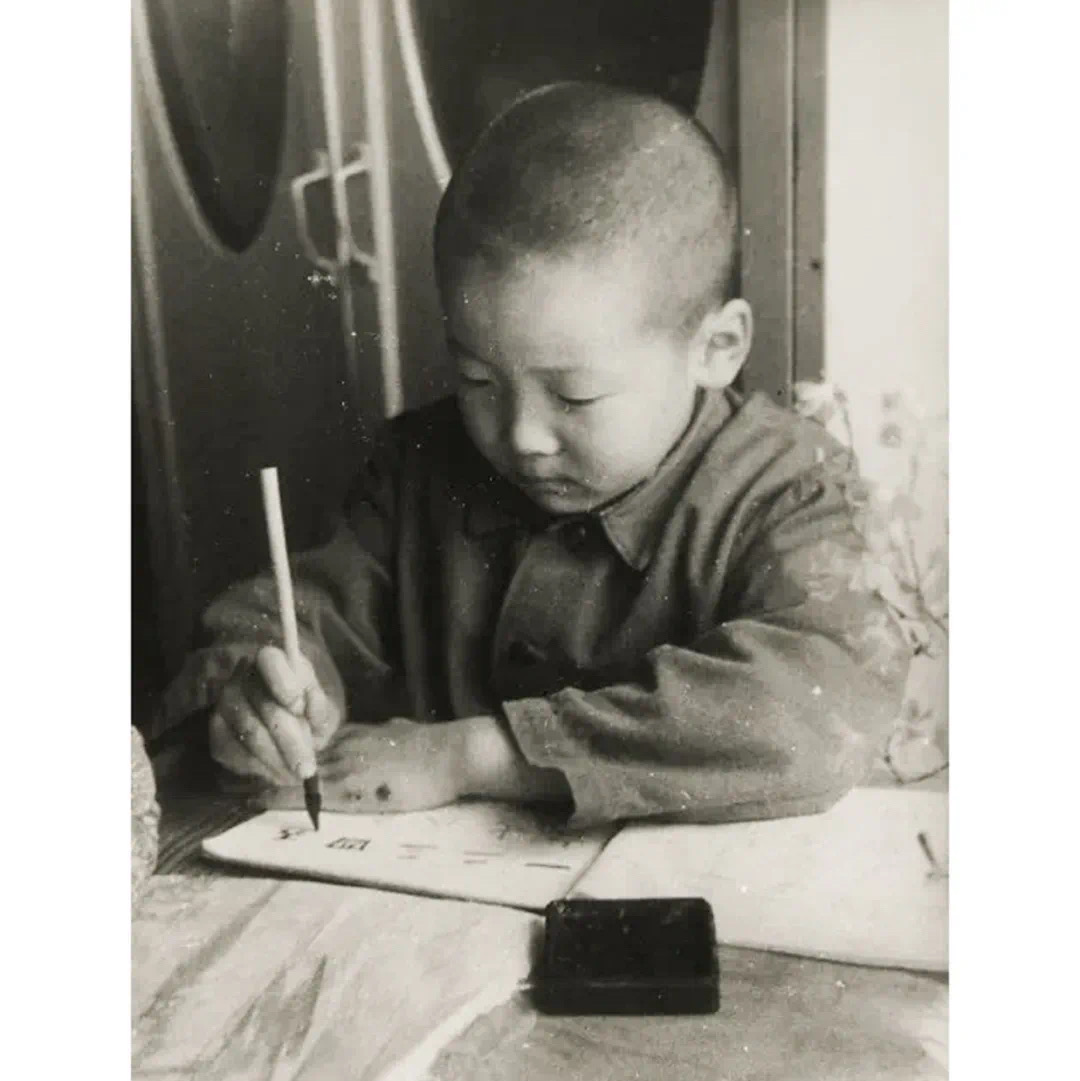

上初中的时候,他让我给他整理日记,帮他洗照片,自自然然地我就看到了他的经历,看到他在森林里怎么跟人在一起打猎迁徙。

80年代,他在北京做过两次展览。90年代,他还做了一个鄂伦春民族博物馆。

有国外的学者,美国的、日本的、德国的,去鄂伦春旗找我父亲,我爸永远会说我不去。他从来都不参加什么应酬活动。他晚年就是正常退休了,一直在整理前半生拍的这些图片和文字。

“20年之后,我回到我父亲曾到过的地方,有些老人说,我认识你爸”20年之后,我回到我父亲曾到过的地方,有些老人说,我认识你爸。他们都说,我爸爸很了不起,能把一个民族在不同的时代,以不同的方式记录下来。对于这个民族来讲,是很重要的。我父亲在2006年过世,距今已经十几年了,我还能感觉某一种联结。我敬重父亲,就像鄂伦春族这个森林民族,敬重森林一样。

但最开始,我是不懂我父亲的。我18岁就离开家,最长的有4年没回家,慢慢地跟家里就疏远了。

2000年我毕业之后,来到北京,我给服装公司拍过平面摄影,还干过装修。那一年就挣了2万块钱,但是我自己就有点难受了。

自己这么飘来荡去的状态,挺游离的。我处于一个在城市里没有目的性,没有什么要做的事情的状态里,甚至有一种想逃离城市的感觉。

我在那段时间,去了秦皇岛,拍了一组船和冰的照片。秦皇岛的大海边是个不冻港,有很多大块的冰撞击飘荡的船。整个大海上飘着很脆弱的船,就像自己在这个时代里,太渺小了。

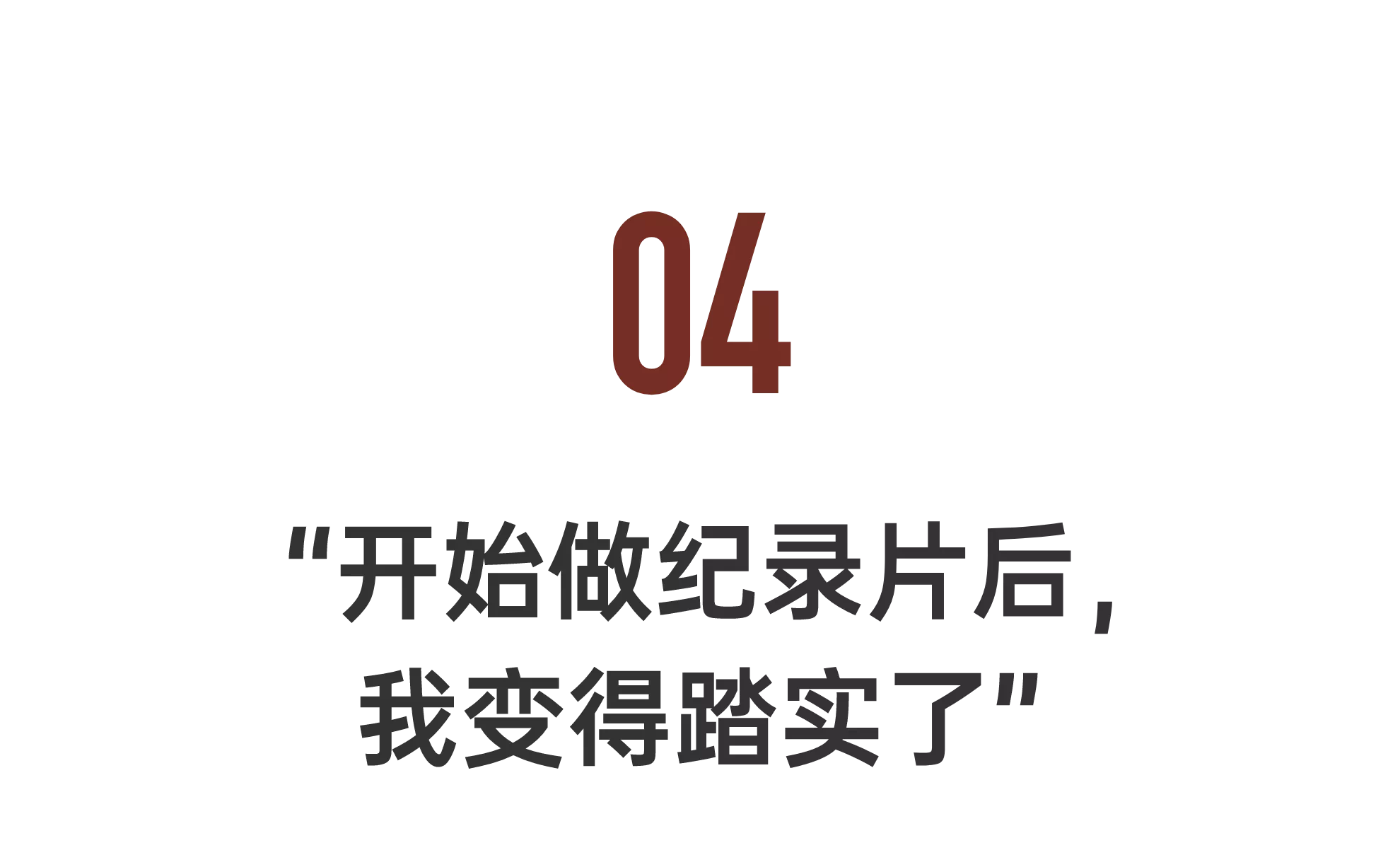

当时我还拍了“蒙古表情”系列,我拍各个阶层,有牧民、有官员、有城里人、老人、孩子,共同组成一个成吉思汗的像。

我当时很需要创作,来平衡这种卑微感。

如果人没有精神系统的东西在支撑你,你剩下的就是生存。生存是最简单的。但没有精神系统的愉悦,我们都是可怜的人。我决定得先尊重一下自己,找到一个自己喜欢做的事情。

那种情况下,我回了老家,看到了父亲写的《猎民生活日记》。他一直以自己的方式进入到他喜欢的主题,一直持续地记录。我就开始理解他,尊重他之前的这种消失,尊重他和社会的不合群。

我父亲给我的,好像我不自觉地也在往下传递。

我的第一个想法是我再去拍一些图片,给我父亲看一下他20年前的这些老朋友,但是发现图片太苍白,还不如由他们去表述自己的日常、困惑,甚至是一些幽默。

刚开始不知道怎么拍,也没有学习,也不看电影。那个时候独立制作的电影,已经是很热闹了。像徐童,于广义,胡新宇,还有山西的白布丹,都是从那时起开始独立创作。

我唯独知道的几个纪录片,杨荔钠的《老头》、吴文光的《流浪北京》、杜海滨的《铁路沿线》,这些中国最早的独立电影、纪录片,影响了我。

于是我选择用纪录片来记录,跟随我父亲的足迹,亲临了他曾经的现场。

顾桃决定跟随父亲的足迹,“重回”敖鲁古雅,拍摄了十几年从35岁到53岁的这个阶段,我完成了长时间跟踪式的纪录拍摄,它呈现的可能是在消失的人、族群和文化。

第一次去敖鲁古雅,是2002年。我最早拍的是何协,玛丽亚·索酋长的儿子。他说他不乐意上电视,摄影机别老对着我。我说你这样,你不让我拍的时候,你就眨一下眼睛。他就锯鹿茸,劈绊子(劈柴),我一拍他,他就眨一下眼睛。后来眨眼睛的次数越来越少,最后等于已经接受了你的镜头。

最多的时候,我一年里去了8次敖鲁古雅,最长待了两个月。因为我会给他们做饭,所以只要我在山上,他们会认为做饭的来了。我们彼此就越来越适应。

我跟着大家在原始森林里生活,经常处于饥饿、疲惫的状态,找路就要找好几天。在这里,有一个小道叫猎民小道,只有几米宽,虎豹豺狼、驯鹿都是从这走。

每到一个地方,就要重新搭帐篷,没有太多消遣的时候。没有导航、路书,一切都有不确定性,这正是鄂温克人过去在森林里传统的生活方式。现在想想,这是最有意思的经历。

维加是顾桃纪录片中最重要的人物之一,他是鄂温克的画家

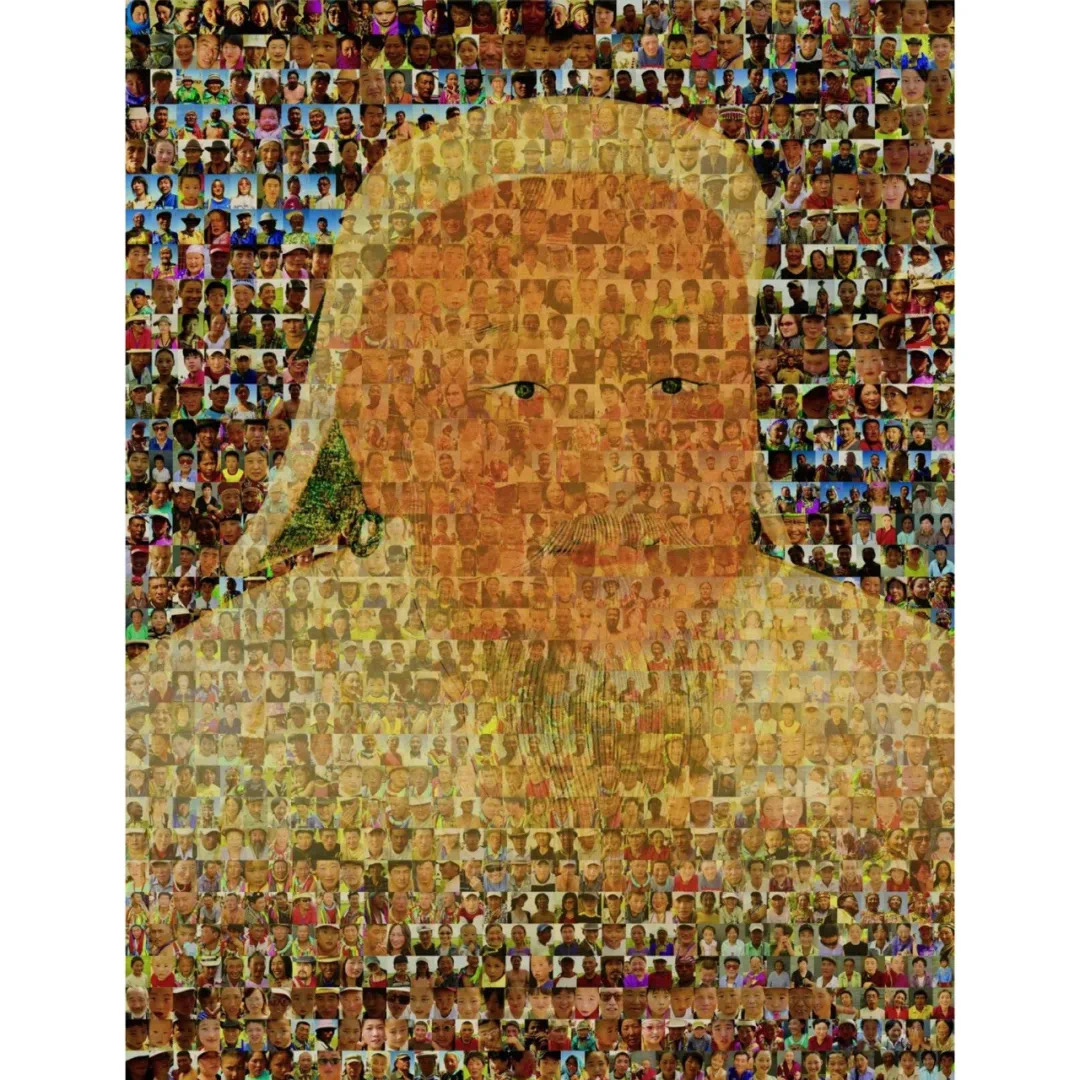

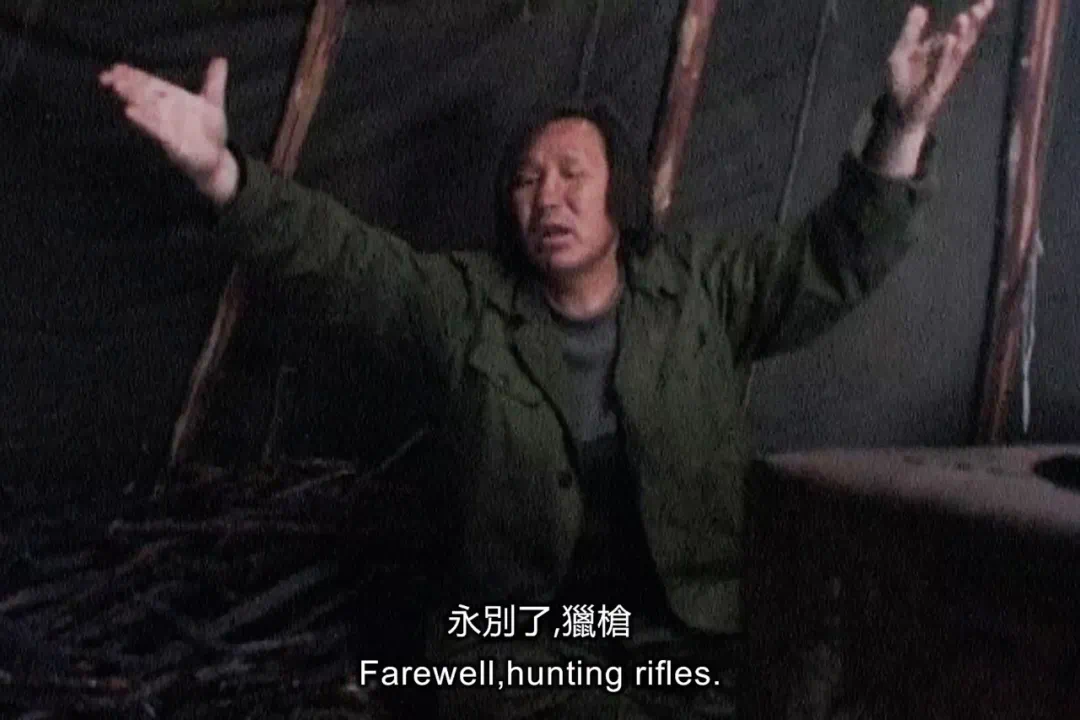

现在社会进步了,狩猎文化消失了。维加说:永别了,猎枪。我拍的维加,他是鄂温克的画家。不能狩猎了,他就爱喝酒,每次酒后,他就念诗,画画。

他是迷失的,失去猎枪等于失去了自己的身份,失去了身份,等于失去了自己存在的价值。

维加后来离开了大兴安岭,来到海南三亚。他像一个痛苦的钟摆,纠结于森林与城市之间

顾桃形容维加是森林里最后一头犴,特别敏感,也特别孤独当时他的母亲很担心他,就通过一个乡长的秘书写了一则征婚广告。最后有一个老师,连续三个月都在跟他妈妈沟通,说对维加很爱慕,喜欢他的才华,希望能把他带到海南三亚去戒酒,以后画画做展览,之后要嫁给他,所以后来维加就去了三亚。

但是他到了城市,城市人又看他是民族人,森林里的人。他回到森林,在那也没有美术馆,没有电视可以看,族人看他是城里人。他自己在纠结于摆在森林和城市之间,像一个痛苦的钟摆。

我是森林里长大的,所以我很理解他的感受。

我形容他是森林里最后一头犴。犴也叫驼鹿,比牛还大,在森林里特别健壮,没有天敌,但它特别敏感,也很孤独。

他的姐妹柳霞,也因为太怀念狩猎时代,和怀念自己在城市里生活的儿子,到最后是酗酒,甚至是酒精中毒,有时候说自己能从篝火里看到死去的猎人在召唤。

没有酒了,她去偷别人的酒,也被人打,她自己也失去两任丈夫……种种一切的遭遇,她还很顽强、很坚韧地去活着,在森林里等着她儿子回来。

她是一个诗意的母亲,她给儿子起名叫“喜温”,在鄂温克语里面,就是太阳的意思。因为太思念儿子了,她经常念诗:“月亮是我的父亲,星星是我的儿子。”

大家看我的片子,都记住了他们爱喝酒。其实没有了猎枪之后,他们继续活着,得找一个东西来平衡,麻醉自己,选择酒是最好的一个方式。喝酒的人其实不是迷糊,它是另一种清醒。不喝酒的人体会不到的,就像你在一个混沌里有一条缝或者有一个清晰的线,是很特别的一种情形。我平常不喝酒的,要真的进入林子里,三天之后,你可能自己都要找酒去。因为森林太茂密,太孤独了,需要有一个媒介去引导你。

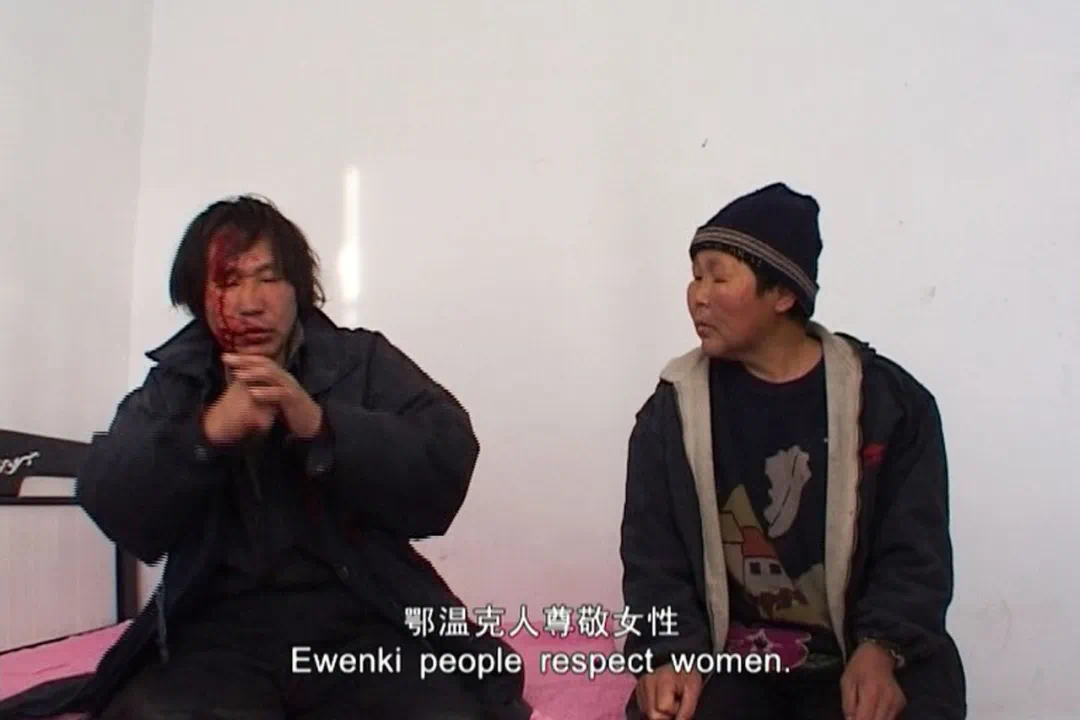

柳霞有一次生气,用啤酒瓶敲在维加头上,维加马上头破血流还有记者问过我,说我怎么看待我片子里的暴力。我说不是暴力,因为它不是仇恨。真正的暴力是因为仇恨产生的杀戮。我觉得真正的暴力是在城里,因为利益变成的暴力。

在森林里,它就像小孩的情绪一样。其中有一段,就是柳霞喝醉了,一个啤酒瓶敲在维加头上,维加马上头破血流,还大喊“鄂温克人尊重女性”,他们就在彼此生气,今天你动了我的酒了,你打了我一下,我得还回去,它没有仇恨,没有那种延续的复仇,没有那样的东西。

我用三年的素材剪了《敖鲁古雅·敖鲁古雅》,后来我因为拍摄《敖鲁古雅·敖鲁古雅》、《犴达罕》和《雨果的假期》,出了名。但对我来说没什么改变,毕竟我们也不是商业片的导演,这些片子也没有上过院线,都在小众的范围里传播。当时有记者看完片子说,你的片子很深刻。我说不是我的片子深刻,是你把我的片子给看得很深刻。迟子建老师还把我的片子,上升到一个人类学和民族学的范本。但是我拍片的时候没有那么多的想法,我只是去蹲守式拍摄。

有些人可能认为,我的片子甚至在诋毁鄂温克人。有人对维加说,你看顾桃把你拍成那样,总是喝酒不清醒,迷迷糊糊的。

维加说:“我觉得他拍得挺真实的。”

我这本书出版之后,他忽然有一天给我打电话,压根没有评论我写的内容,他就叫我好好记日记,因为日记是人类最好的小说。他这么说,我就心里放心了。

现在维加跟他媳妇住在哈尔滨,也很少上山了。柳霞,则是在山上和山下定居点来回走,在森林里会更长地陪伴驯鹿。年轻的驯鹿人也开始成长,他们在外面漂泊了几年之后,还把现代一些抖音、山地自行车,还有滑板,带回森林,跟世界有了一个联结。

前几年我回敖鲁古雅,乡长说现在敖鲁古雅乡里都应该感谢你,因为来旅游的人多了,我也不知道是好事还是坏事。不好吧,他们靠什么来生存?但同时,文化又被商业侵袭了。

在这个时代,一切都不好说,我们只能说做自己能做的事情。我既不是学者,也不是一个导演,我只是关注,一群人所在地的变化,人的变化,族群的变化。

其中有两个线路,一个是萨满地图,关注北方少数民族。一个叫中国独立导演地图,计划名单我基本上都列出来了,北方我计划去北京、沈阳、山西,南方会到湖南,最远可能还是到广州。这些都是我感兴趣才去拍,我想把它做成一个档案式的民族影像和文字,留给未来。

我是30多岁开始,才真正做自己喜欢做的事情。过去20多岁,自己几乎荒废了10年。现在我做事都是凭冲动,凭本能的,只要是我认为我应该做的事上,我就会去做的。

很多年轻人有困惑,不知道应该做什么?我说虽然那时候我也有困惑,但是后来我发现,只要你按照自己的方式去做,按照自己的条件去做,我认为没什么可困惑,就做就行了。