大氧化事件(Great Oxygenation Event)。

——一起生物引发的地球变化。

时间的发生大概是 26 亿年前,大气中的游离氧含量突然增加。

简单地说,在这之前,地球可以简单的认为是无氧 / 厌氧环境(氧含量 0.02%),氧主要以元素的状态存在于水或岩石中。而在这之后,地球大体上变成了有氧环境(最高据说是 30%多,现在是 21%)。

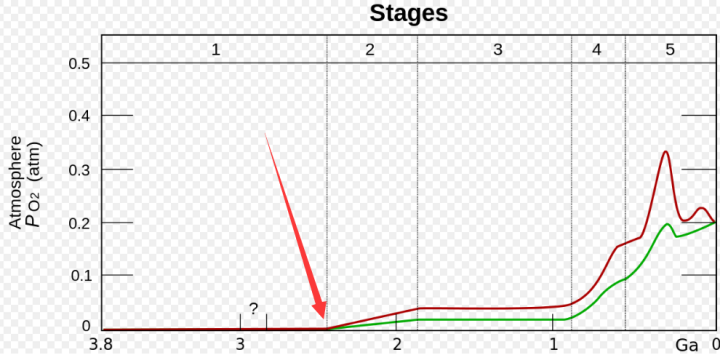

上图为大气中氧气变化趋势图,箭头所指出即位大氧化事件

38-24.5 亿年前: 大气中基本无氧气

24.5-18.5 亿年前: 氧气产生,但是被海洋和海底岩 ll 石吸收

18.5-8.5 亿年前:氧气从海洋中冒出,被陆地表面吸收,以及形成臭氧层。

8.5 亿年前 - 现在:氧气不断聚集

当然了,这个过程并不是一蹴而就的,也经历了好几亿年逐步增加。

直接后果:

地质方面:矿物成分改变,大量的物质被氧化,比如《植物之歌》纪录片里的铁矿石就是那个时代氧化的。

(铁矿山)

生命方面:地球开始诞生大量的依靠氧气呼吸的生命,直到动物出现,今天地球上我们常见的主要生物,都是需要氧气的。

关于为什么游离氧会突然增加,目前确切原因未知。

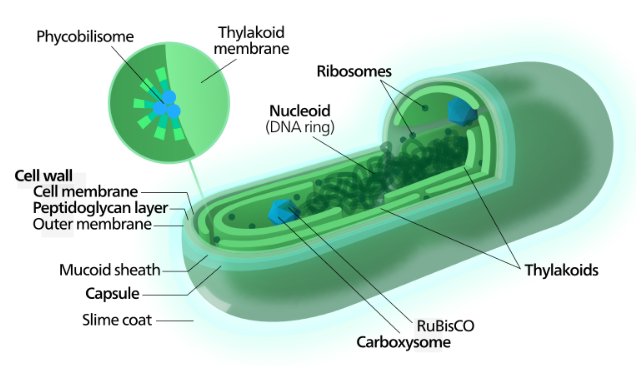

大概有部分假说,最常见的假说是蓝藻的光合作用

在这之前,地球主要是厌氧生命的天下,尽管蓝藻已经出现了很久了,却依然没有突破这个界限。

然而,不知道为什么,在很快的时间内,这个平衡就被打破了。

可能是蓝藻突然发生了突变取得了进化优势,毕竟那个时候地球生态极其简单。

可能是本身有个临界点,而有氧生命突破了这个临界。

可能是对头死亡了,比如甲烷菌(专性厌氧)。有的科学家推测,是因为地球的温度逐渐下降,变得更加稳定,火山喷发减少,从而是喷入海洋中的镍的数量大大减少,导致了甲烷菌等的减少。

(产甲烷菌)

但是这场氧化就像摁下了一个按钮,从此不可逆的开始了有氧地球。

蓝藻,是最大的功臣,包括后来氧含量继续狂飙过程,蓝藻也是首功。

今天我们依然可以看得到到处存在的蓝藻,诺,就是它们

排山倒海的力量

—————补充部分—————

其实上面已经答完题了。

后面的话,地球又来了一次氧气大飙升,这次貌似依然是蓝藻打先锋,不过这个时候,地球已经有了高级生命形式,那就是植物。

(说明,那个时候大陆板块构造不是这样子的)

当然了,地球的大量动物也在疯狂发展。

他们最终给地球带来了两大能源:煤和石油

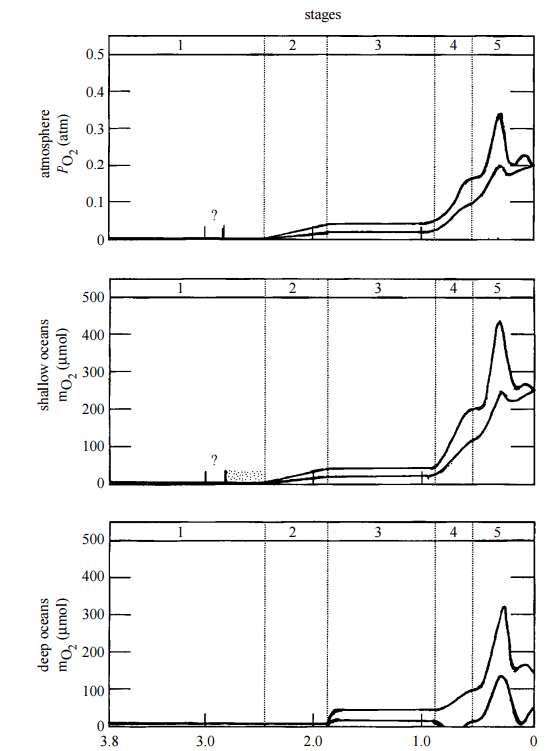

关于地球氧含量的研究,有一篇文章做了介绍,关于氧气的图如下

分为三个部分,上图:大气(atmosphere),中图:浅海(shallow oceans)下图:深海(deep ocean),可以看到,大气和浅海的氧浓度都是在大氧化事件时候发生了突然改变,而深海的氧浓度要更晚一些,大概是 18.5 亿年前

Holland H D. The oxygenation of the atmosphere and oceans[J]. Philosophical Transactions of the Royal Society of London B: Biological Sciences, 2006, 361(1470): 903-915.

狗仔卡

狗仔卡 发表于 2022-7-21 03:10 PM

发表于 2022-7-21 03:10 PM

提升卡

提升卡 置顶卡

置顶卡 沉默卡

沉默卡 喧嚣卡

喧嚣卡 变色卡

变色卡